科學研究從工程問題中汲取養分——跟蒸汽機相關的科學研究

劉亞俊 李茂青 萬仁全 彭澤林

(華南理工大學機械與汽車工程學院,廣東 廣州 510640)

在人類社會發展過程中,科學研究、技術及工程是人類活動的重要內容,對于三者的關系存在著眾多的不同觀點,近來有人提出科學—技術—工程“三元論”的觀點[1],也有學者主張科學研究與工程并立,互相促進,互為因果的意見[2],著名科學家錢學森則認為技術與科學之間沒有本質的區別,并主張把中文的“技術科學”翻譯為英文的“Engineering science”[3].對于技術不同于工程和科學的觀點已得到大多數人的認同,可科學研究與工程問題之間的關系卻存在混亂的看法.實際上,在現代科學研究和技術發展歷程中,科學研究往往是從工程問題中汲取養分的.本文簡要介紹跟蒸汽機有關的工程問題及相關的科學研究,從蒸汽機設計與制造的改進到蒸汽機能效分析熱力學理論的提出;從瓦特的蒸汽機調速器到穩定性理論的建立;多普勒效應及其實驗驗證,探討其發展歷程中產生的科學研究及工程問題的相互關系,希望能給讀者一些啟迪和思考.

1 蒸汽機設計與制造的改進到蒸汽機能效分析熱力學理論

人們很早就發現做功能使物體發熱,但很晚才明白:讓一個熱的物體冷下來可以用來做功.

一般人們相信,古希臘亞歷山大城的希羅(Hero of Alexandria)在公元前后150年之間發明了第一部蒸汽機.

直到1689年,英國的煤礦老板托馬斯·薩弗里(Thomas Savery)發明蒸氣驅動的泵[4].利用蒸氣排水,使蒸氣通入密閉容器,然后在容器上噴冷水,使其中的蒸氣冷凝,從而產生真空.他利用這種真空從礦井抽水,又利用鍋爐蒸氣將容器中的水排空.這個循環過程反復進行.托馬斯·薩弗里的設備被稱為“礦工之友”.

圖1 托馬斯·薩弗里發明的蒸氣驅動的泵

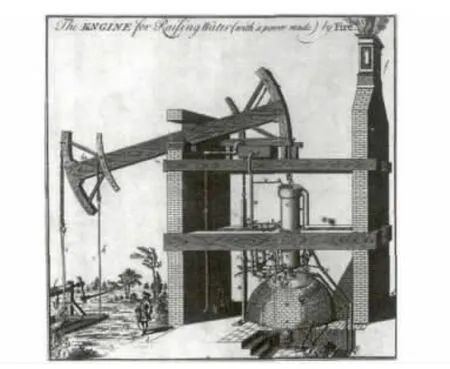

1712年,湯瑪斯·紐科門(Thomas Newcomen)發明了用蒸氣推動圓筒內活塞的引擎[5].

1763年,詹姆斯·瓦特(James Watt)發明蒸汽機冷凝器[6],大大提升了引擎的效率,降低了燃料的消耗,這標志了蒸氣引擎時代的真正開始.

圖2 湯瑪斯·紐科門發明的蒸氣引擎的礦井抽水

圖3 詹姆斯·瓦特改良后的蒸汽機

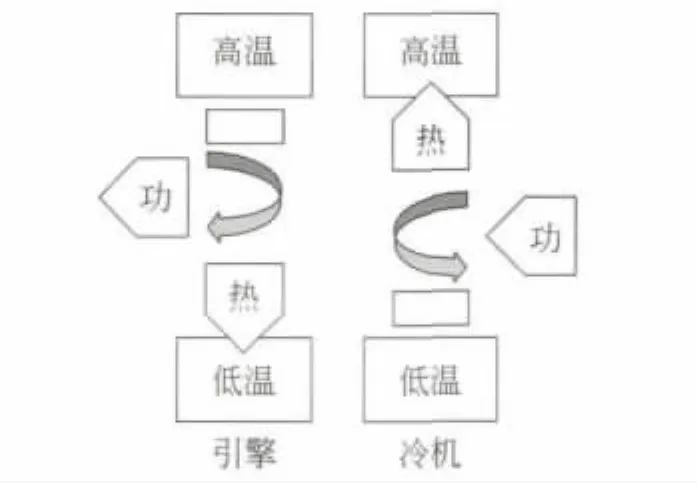

然而,蒸汽機的設計和制造是一門技藝,沒有什么量化的科學基礎.1824年法國人薩迪·卡諾(Sadi Carnot)發表了一篇論文《論熱的動力以及用此動力的機器》,提出了著名的“卡諾”循環[7],指明工作在給定溫度范圍的熱機所能達到的效率極限,從而奠定了蒸汽機的熱力學理論基礎.之后科學家們根據卡諾循環,相繼提出了熱力學溫標、熱力學第二定律等理論,正式形成了熱現象的宏觀理論熱力學.同時,也形成了“工程熱力學”這門技術科學,它成為研究熱機工作原理的理論基礎,使內燃機、汽輪機、燃氣輪機和噴氣推進機等研究相繼取得迅速進展.

圖4 著名的“卡諾”循環簡圖

1825年喬治·史蒂文森(George Stephenson)在英格蘭開辦了第一條蒸汽火車客運鐵路[7].

圖5 喬治·史蒂文森發明的蒸汽機車

2 從瓦特的蒸汽機調速器到穩定性理論

1788年,詹姆斯·瓦特發明了蒸汽機飛球離心調速器[8].這種調速器的構造是利用蒸汽機帶動一根豎直的軸轉動,這根軸的頂端有兩根鉸接的等長細桿,細桿另一端各有一個金屬球.當蒸汽機轉動過快時,豎軸也轉動加快,兩個金屬小球在離心力作用下,由于轉動快而升高,這時通過與小球連接的連桿便將蒸氣閥門關小,從而蒸汽機的轉速也便可以降低.反之,若蒸汽機的轉速過慢,則豎軸轉動慢了,小球的位置也便下降,這時連桿便將閥門開大,從而使蒸汽機轉速加快.離心調速器是一個基于力學原理的發明,它是蒸汽機所以能普及應用的關鍵,也是人類自動調節與自動控制的開始.由于人們能夠自由地控制蒸汽機的速度,才使蒸汽機應用于紡織、火車、輪船、機械加工等行業,才使人類大量使用自然原動力成為可能,這才有產業革命的第二階段.

圖6 詹姆斯·瓦特發明的飛球離心調速器

人們曾經試圖改善調速器的準確性,卻常常導致系統產生振蕩.實踐中出現的問題,促使科學家們從理論上進行探索研究,蒸汽機轉速的不穩定問題引起了許多科學家的注意.

1868年,建立了電磁波理論的英國物理學家麥克斯韋(J.C.Maxwell),把蒸汽機的調速過程變成了一個線性微分方程的問題.最后他指出,如果對應的微分方程特征值在復平面的左半平面,系統就是穩定的;反之,如果對應的微分方程特征值在復平面的右半平面,系統就是不穩定的,蒸汽機的轉速就會產生波動[9].

1877年,麥克斯韋的學生勞斯(E.Routh)找到了根據微分方程的系數判別系統穩定性的方法,這就是自動控制理論中有名的勞斯判據[10].

1876年,俄國的維斯聶格拉斯基(J.A.Vyschnegradsky)他是專門搞實際研究的,結合實際的蒸汽機研制,解決了如何選擇參數才能使其轉速穩定的問題[11].

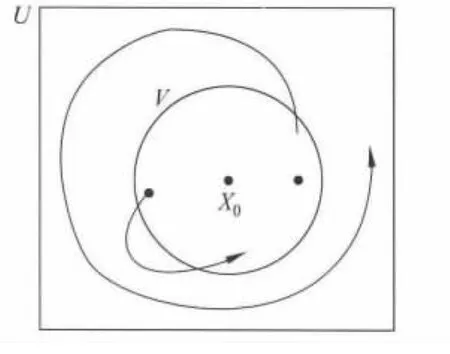

李雅普諾夫(A.M.Lyapunov)是常微分方程運動穩定性理論的創始人,他1884年完成了《論一個旋轉液體平衡之橢球面形狀的穩定性》一文,1888年,他發表了《關于具有有限個自由度的力學系統的穩定性》.特別是他1892年的博士論文《運動穩定性的一般問題》是經典名著[12],在其中開創性地提出求解非線性常微分方程的李雅普諾夫函數法,亦稱直接法,它把解的穩定性與否同具有特殊性質的函數(現稱為李雅普諾夫函數)的存在性聯系起來,這個函數沿著軌線關于時間的導數具有某些確定的性質.正是由于這個方法的明顯的幾何直觀和簡明的分析技巧,所以易于為實際和理論工作者所掌握,從而奠定了常微分方程穩定性理論的基礎,也是常微分方程穩定性理論的重要手段.

圖7 李雅普諾夫穩定性的平面幾何表示

1895年,德國的霍爾維茨(A.Hurwitz)在解決瑞士達沃斯電廠的一個蒸汽機的一個調速系統的設計時,就使用了穩定性理論來設計[13].他同時也獨立地提出了霍爾維茨判據,霍爾維茨當時是蘇黎世工業大學的數學教授,也做過愛因斯坦的數學老師.

由于第二次世界大戰需要控制系統具有準確跟蹤與補償能力,1932年美國物理學家奈奎斯特(H.Nyquist)提出了頻域內研究系統的頻率響應法[14],建立了以頻率特性為基礎的穩定性判據,為具有高質量的動態品質和靜態準確度的軍用控制系統提供了所需的分析工具.

隨后,伯德(H.W.Bode)和尼科爾斯(N.B.Nichols)在20世紀30年代末和40年代初進一步將頻率響應法加以發展,形成了經典控制理論的頻域分析法[13].建立在奈奎斯特的頻率響應法和伊萬斯的軌跡法基礎上的理論,稱為經典控制理論,為工程技術人員提供了一個設計反饋控制系統的有效工具.

瓦特發明的蒸汽機飛球離心調速器最初的目的是為了自由地控制蒸汽機的速度,這引出了人類自動調節與自動控制科學研究的開始,而穩定性的研究是自動控制理論的基本問題,運動穩定性理論的建立也為其他領域的科學研究提供了一套思想和技術.

3 多普勒效應及其實驗驗證

1842年5月25日,在布拉格舉行的皇家波希米亞學會科學分會會議上,德國物理學家多普勒(Christian Johann Doppler)提交了一篇題為“On the Colored Light of Double Stars”(論天體中雙星和其他一些星體的彩色光)的論文[14].在這篇論文中,他提出了由于波源或觀察者的運動而出現觀測頻率與波源頻率不同的現象,后來稱之為多普勒效應,稱這一原理為多普勒原理.對多普勒效應最早的實驗驗證是在荷蘭進行的.1845年,當時的荷蘭皇家氣象學院院長布依斯·巴洛特(Buys Balot)在烏得勒支鐵路上進行了實驗,讓機車牽引一節平板車廂,上邊坐上一隊小號手奏樂,當機車快速駛來駛去時,由一些訓練有素的音樂家用自己的耳朵判斷音調的變化,然后音樂家與號手對調位置,重新實驗.

實驗進行了兩天,觀測到了管樂器音調的明顯變化,驗證了應用于聲學時多普勒原理的正確性.

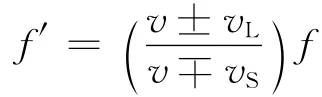

設聲源S,移動速度vS,觀察者L,移動速度為vL,在靜止介質中沿同一直線運動,聲源發出聲波在介質中傳播速度為v,且vS小于v,vL小于v.聲源發射頻率為f,波長為λ的聲波,觀察者接收的聲波頻率f′為

圖8 多普勒效應

若觀測者接近聲源,則vL前方運算符號為+號,反之則為-號;若聲源接近觀察者,則vS前方運算符號為-號,反之則為+號.

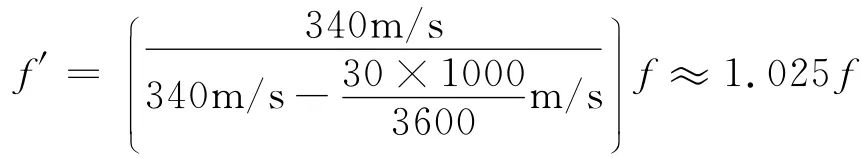

19世紀火車速度為30km/h,聲速為340m/s,根據多普勒效應,人站著不動,火車駛過來時人耳接收到的頻率為

而現代社會,我們的高鐵速度達到了300km/h,同理,根據多普勒效應,我們人站著不動,高鐵向我們駛過來時人耳接收到的頻率:

我們可以看出,當時的火車速度遠不及今天快,因而驗證的效果不會特別顯著!多普勒效應的提出來源于生活中的問題,而現在,這個原理衍生出的研究方法在衛星定位、醫學診斷、氣象探測等許多科學領域有著廣泛的應用.

4 幾點思考

在《現代自然科學技術概論》[15]中列舉了科學的5種定義.第一種把科學定義為過程,第二、三種定義為目的(成果),第四種定義為手段,第五種則定義為三者的總和.對于科學研究的定義,我們更主張科學的第五定義,即科學研究是利用某種手段完成對知識體系的建立,是認知活動取得的成果.

工程是以促進人類發展為目的的有組織地改造世界的活動,工程問題即是改造世界、追求質的提高的過程中所涉及到的實際問題,具有高度的技術復雜性、社會復雜性及過程復雜性等特征.

科學研究更多的是認識世界,工程問題則是在改造世界過程中遇到的,工程問題引出科學研究,兩者除了這種關系外,同時具有相互依賴,相互促進的關系:

1)工程問題引出科學研究

以上所舉的三個例子均為科學研究從工程問題中汲取養分的成功典范,蒸汽機的設計過程中引起了熱力學理論的研究,需要指出的是熱力學的形成與當時的生產實踐迫切要求尋找合理的大型、高效熱機有關.與此同時,在熱力學理論研究過程中,找到了反映物質各種性質的相應熱力學函數,研究了物質在相變、化學反應和溶液特性方面所遵循的各種規律;調速器的出現引起了系統穩定性領域的研究;生活中的現象造就了多普勒效應的提出.是工程中的問題讓人們不斷地尋找和建立起新的科學研究領域.

2)相互依賴、相互促進

科學研究和工程問題的存在都是以對方存在為前提,兩者相互依賴.科學研究強調分析,工程問題則體現著綜合性,一方面,工程問題往往能開拓一個全新的科學研究領域,另一方面,科學研究的成果為相關的工程問題提供更科學的指導方法,讓其得到更好的解決.與此同時,這使得工程和科學研究相互促進,最終加快了生產力發展.實際上,除了與蒸汽機的相關科學研究外,在許多研究領域中,科學研究往往是與改造過程的工程問題緊密結合、相互促進的.

[1] 李伯聰.工程哲學引論[M].鄭州:大象出版社,2002.

[2] 張維.《物理與工程》創刊賀詞[J].物理與工程,2002,10(5):1.

[3] 王前.現代技術的哲學反思[M].沈陽:遼寧人民出版社,2003.

[4] Automation-History,Types of Automation,The Role of Computers in Automation,Applications,The Human Impact of Automation-In the home[EB/OL].

[5] Mantoux.The Industrial Revolution in the Eighteenth Century[M].New York:Harper &Row Publishers,1962.

[6] 沃爾夫.十六、十七世紀科學、技術和哲學史[M].下冊.北京:商務印書館,1997.

[7] 范恩.熱的簡史[M].李乃信,譯.東方出版社,2009.

[8] 孫文芳.布老虎傳記文庫·巨人百科叢書·瓦特卷 [M].沈陽:遼海出版社,1998.

[9] 楊振寧,郭毓陶.關于理論物理發展的若干反思[J].世界科學,1993.

[10] 程鵬.自動控制原理[M].北京:高等教育出版社,2009.

[11] 清華大學自然證法教研組.科學技術史講義[M].北京:清華大學出版社,1984.

[12] Parker T,Chua L O.Practical Numerical Algo-rithms for Chaotic Systems[M].Berlin:Springer-Verlay.1989:66-81.

[13] [德]翁勃豪恩,吳啟迪.自動控制工程[M].黃圣樂,譯.上海:同濟大學出版社,1990:109-113.

[14] 劉占存.多普勒和多普勒效應的起源[J].物理,2003(7):488-491.

[15] 徐丕玉.現代自然科學技術概論[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2001.