醫院臨床助理護士崗位的設置與管理

劉 玲,黃蔚萍,陳 紅,金 艷,錢鴻雁

(上海市嘉定區中心醫院,上海 201800)

隨著患者及家屬對護理服務的期望值日益增高,以及衛生部對護理工作要求的不斷規范,臨床護理工作量越來越大,但由于種種原因,目前醫院普遍存在護士缺編,臨床一線護士配置不足的現狀[1]。通過對我院內外科病區工作量的跟蹤記時也發現,平均每名護士每天工作量約為520 min,大于每天480 min的工作時間,護士配置不足,導致臨床護理工作更多的傾向于完成常規工作任務和技術操作,專業護士從事基礎護理工作的實際時間很少,基礎護理質量下滑嚴重,造成患者對護理服務不滿意[2]。王鳳玲[3]研究表明,缺編導致護士長期超負荷工作,使護士產生心理疲勞,加重心理壓力,影響護士工作熱情和心理健康,對患者安全存在潛在的危險。為提高臨床護理質量和患者滿意度,緩解護士工作壓力,保證醫療安全,同時實施護士分層能級管理,我院護理部自2010年起在內外科各病區使用助理崗位護士,取代護工和陪護者完成患者的基礎護理和生活護理,并加強助理崗位護士的管理,取得了滿意的效果。

1 臨床資料

1.1 一般資料 我院是一所集醫、教、研一體的2級甲等綜合性醫院,核定床位750張,配置護士512名,其中病區護士265名,平均床護比1∶0.353,聘用助理崗位護士60名,均為女性,年齡18~23周歲,學歷:中專15名,大專及以上45名。

1.2 方法

1.2.1 助理崗位護士設置 基礎護理工作量跟蹤記時。由經過統一培訓的課題組成員連續7 d 24 h跟蹤記時內外科各病區基礎護理耗時數,計算出病區平均基礎護理耗時數,約為1 332.09 min,按每個助理護士每天工作480 min計算,每個病區配置助理護士2~3名。再根據跟蹤結果,基礎護理高峰時段出現在上午6:00~10:00,下午13:00~15:00及內科的11:00~12:00和17:00~18:00,確定助理崗位護士的2種排班形式:6:00~10:00,14:00~18:00和7:00~15:00。

1.2.2 助理崗位護士的管理

1.2.2.1 助理崗位護士招聘 制定助理崗位護士聘用標準,由醫院人事科和護理部共同組織,對符合聘用條件、正規護校畢業的中專及以上學歷應聘者,通過面試、基礎理論和基礎操作考試,擇優錄取助理崗位護士。

1.2.2.2 確定助理崗位護士的職責范圍 根據毛俊等[4]的研究,助理護士是指具有專科、中專護理專業文憑,但未取得護士執業資格證書或未完全達到聘用護士條件的一個群體。因此,我們將助理崗位護士的職責范圍進行了界定:在注冊護士的指導下,負責責任組內患者的晨晚間護理;病房管理;準備新入院患者的床單位;對出院患者的床單位進行終末處理;保持患者身體的清潔、舒適;幫助患者的飲食、穿著、排泄;各種引流物、排泄物的傾倒;護送患者外出檢查、治療;接送手術患者;儀器、設備的清潔保養等,嚴禁助理護士進行超越職責權限的護理工作。

1.2.2.3 助理崗位護士培訓 對招聘錄用的助理崗位護士進行為期1周的崗前培訓,內容包括:醫院概況、醫院規章制度、醫德醫風、護理管理制度、護理質控標準、護理安全、護士條例、院內感染知識、溝通技巧及各項基礎護理操作示教,培訓結束進行相關理論和技能考核,合格者進入病區;再由病區進行助理崗位職責培訓,合格者正式從事助理崗位工作。作為護士群體的一部分,聘用期間同樣被納入職業生涯的管理,接受3~5年的護士規范化培訓并按計劃完成考核;每年接受繼續教育并完成規定的繼續教育學分;護理部在每年初制定分層次培訓計劃中,重點對助理崗位護士進行基礎知識和基本技能的培訓,每月1次,由護理部培訓師負責完成;科室也對助理崗位護士進行相關知識和技能的培訓,每月1次;每季度組織基本理論知識和基本操作技能考試各1次,要求人人過關;對于護理部組織的全院性業務培訓,要求助理崗位護士100%參加,以適應工作變化的需要及知識的不斷更新。

1.2.2.4 實施高級責任護士—初級責任護士—助理崗位護士的分層能級管理模式。在各級責任護士的逐級指導下,完成分管區域內患者的基礎護理和生活護理,高級責任護士負責對助理崗位護士的工作質量進行監控,同時全面負責助理崗位護士的專業能力培養,做到責任到人。

1.2.2.5 實施3級考核 護士長每周按照質量標準對助理崗位護士工作情況進行檢查和督促,科護士長每月檢查,護理部質量管理委員會每季度督查,在確保基礎護理落實和基礎護理質量的同時,對助理崗位護士的職責權限進行監督。同時,護士長每季度組織對助理崗位護士進行360°測評,包括助理崗位護士自評、醫護評價和患者評價。通過測評,及時指出助理崗位護士的不足及下一階段需努力的方向,測評結果與績效獎金和轉編掛鉤,以激發助理崗位護士的工作熱情和責任心。

1.2.2.6 激勵機制 每年參與醫院年終評優和“雙馨員工”評選活動,以激發助理崗位護士工作積極性;鼓勵助理崗位護士繼續深造學習,提高學歷,凡學歷提升一個層次且工作考核表現出色,可以轉聘為正式護士,而工作能力達不到要求的在崗護士則低聘為助理崗位護士,強化競爭上崗意識。

2 結果

設置助理護士崗位后1月,隨機抽查內外科各病區住院7 d以上、2級護理及以上的患者240例,檢查基礎護理落實率、基礎護理合格率、患者對基礎護理滿意度,跟蹤內外科病區護士直接護理時數,并與設置助理崗位護士前數據比較。

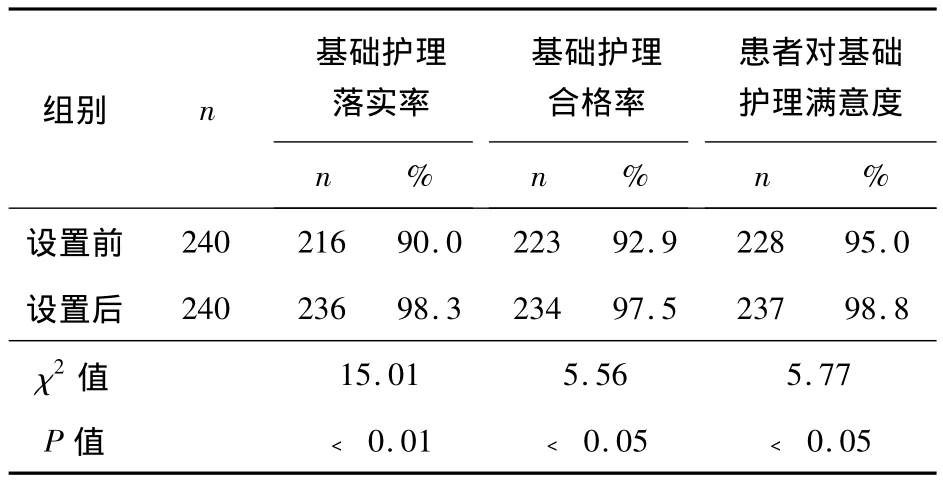

2.1 設置助理崗位護士前后病區基礎護理落實率、基礎護理合格率、患者對基礎護理滿意度情況 見表1。

表1 設置助理崗位護士前后病區基礎護理落實率、基礎護理合格率、患者對基礎護理滿意度

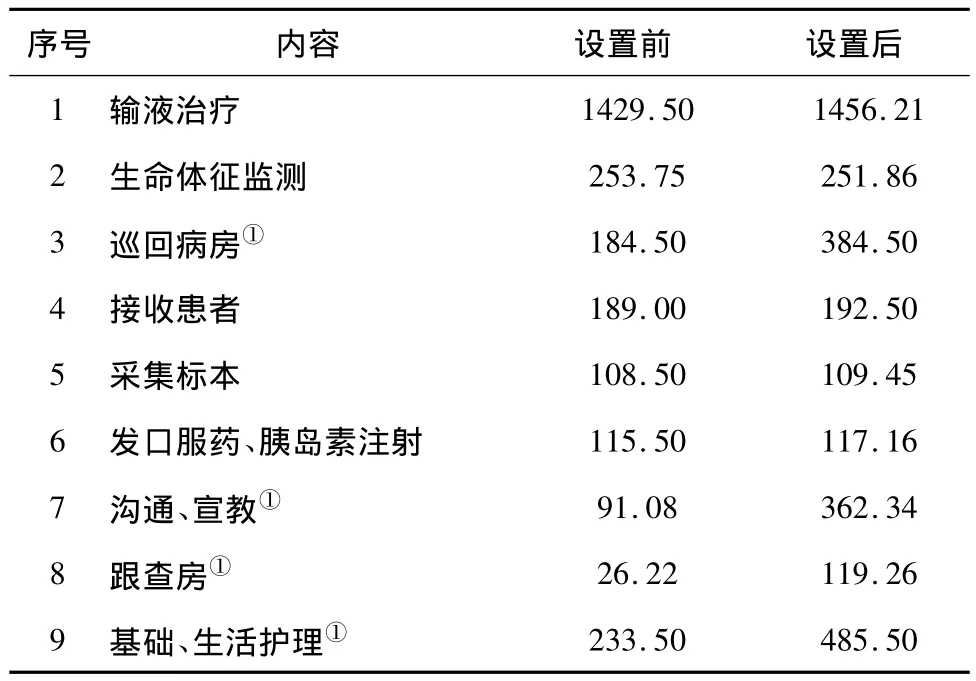

2.2 設置助理崗位護士前后病區護士平均直接護理時數 見表2。

表2 設置助理崗位護士前后病區護士直接護理時數(min)

3 討論

3.1 基礎護理得到落實,基礎護理質量提高,患者滿意 病區設置助理崗位護士后,護理部統一管理的助理護士取代社會機構管理的護工完成患者的基礎和生活護理,助理護士的工作在注冊護士指導下進行,實行護士長-科護士長-護理部3級管理與考核,層層監控,確保基礎護理落實到位,基礎護理質量提高,表1可見,病區設置助理崗位護士1月后,基礎護理落實率、基礎護理合格率與設置前比較有明顯提高,差異有統計學意義(P<0.05);助理護士是正規大、中專護校畢業、具備護理學理論基礎,且經過正規培訓考核合格,具有良好的溝通和交流技巧,能為患者提供安全可靠的護理服務,與護工相比,患者和家屬更愿意接受助理護士專業而規范的護理服務,患者和家屬對基礎護理滿意度提高,差異有統計學意義(P<0.05)。

3.2 緩解人力資源不足,增加直接護理時間,提高護理服務質量 直接護理是指任何需要直接與患者接觸或需患者在場方能進行的操作[5]。直接護理時間可反映患者得到的切實護理照顧,理想中,專業護士應提供60%直接護理和30%間接護理[6]。設置助理護士崗位,在不改變原來床護比、不影響護理人力資源的前提下,助理護士在職責范圍內由注冊護士指導完成患者的基礎生活護理,注冊護士有更多的時間直接護理患者。表2可見,設置助理崗位護士后,病區護士直接護理時間增加,比設置助理護士崗位前增加847.23 min,主要是巡視觀察病情、溝通宣教、跟隨醫師查房、基礎生活護理耗時數的增加,責任護士與患者直接接觸時間增加,能更詳細地與患者溝通宣教,更全面地了解患者的病情,提供更全面、周到的護理服務,護理質量提高。設置助理崗位護士后,病區護士直接護理時間占每天護理總時數的51.5%,與鄭雪梅等[6]的研究接近。

3.3 加強管理和培訓,有助于助理護士職業能力提高,按職上崗 助理護士聘用期間與注冊護士一樣接受護理部分層培訓與考核,有助于理論和技能的提高,為職業生涯的發展奠定基礎,助理護士滿意,工作熱情高;聘用期間嚴格管理,設置助理護士的崗位職責范圍并嚴格監督,既可防止助理護士越權護理,也可防止注冊護士對助理護士的過度依賴而導致助理護士的越權行為,做到職責分明,按職上崗。

3.4 有利于護士分層管理的實施,護士滿意 整體護理模式要求對護理人力實行分層次、能級化、金字塔式的管理。目前大部分醫院對護士的管理是簡單的“平臺式”管理,所有護士不論學歷、職稱、職務承擔著同樣的責任與義務[7]。極大地挫傷了中、高級職稱護士的工作熱情和積極性。使用助理崗位護士,有利于護士分層次管理的實施,通過制定各層級護士任職條件和崗位職責,使各級護理人員人盡其責,充分發揮各層次護士的作用,中、高級職稱護士有更多的時間從事專科護理、質量監控、護理教育和科研,自我價值得到體現,護士滿意度提高,有效穩定了我院的護理隊伍。

4 小結

助理崗位護士設置是護士分工和醫院現代化管理發展的必然趨勢,臨床護理管理中設立助理崗位護士,并規范助理崗位護士的管理和使用,可緩解臨床護理人力資源不足的矛盾,有利于基礎護理的落實,護理質量的提高,同時也有利于護士分層管理的實施。

[1]郭燕紅.合理配置護理人力保障護理工作質量[J].中國護理管理,2003,3(1):44-45.

[2]劉蘇君.基礎護理——護士的專業內涵[J].中華護理雜志,2005,40(4):243.

[3]王鳳玲.護理人員缺編對護理服務質量的影響[J].中國醫藥導報,2008,5(24):192-193.

[4]毛俊,黎明,林書妝.助理護士專業能力培訓的實踐[J].現代臨床護理,2005,4(2):44-46.

[5]Chagnon M,Audette LM,Lebrum L,et al.A patient classification system by level of nursing care requirements[J].Nurs Res,1978,27(2):107-112.

[6]鄭雪梅,鄭水利,車文芳,等.醫院護理活動時間分配的調查分析[J].中華護理雜志,2004,39(12):915-917.

[7]毛燕君,葉文琴.護理人力資源管理現狀分析及展望[J].現代護理,2004,10(8):762-763.