正壓通氣膨肺加喉頭噴霧法對氣管拔管的影響

李永杰

(北京市通州區(qū)潞河醫(yī)院,北京 101110)

嬰幼兒心臟術(shù)后常規(guī)經(jīng)鼻氣管插管接呼吸機(jī)輔助呼吸,保證有效通氣和維持心功能穩(wěn)定[1]。由于嬰幼兒呼吸系統(tǒng)解剖生理特點及先天性心臟病特有的病理生理基礎(chǔ),使嬰幼兒在氣管插管拔管時及拔管后一段時間內(nèi),嚴(yán)重呼吸異常發(fā)生率為4% ~9%,嚴(yán)重者可能發(fā)生呼吸循環(huán)紊亂,甚至危及生命[2]。為減少氣管拔管時及拔管后一段時間內(nèi)對血流動力學(xué)的影響,減輕心臟負(fù)擔(dān),提高手術(shù)成功率。本研究采用正壓通氣膨肺加喉頭噴霧法拔除氣管插管,效果較好,現(xiàn)報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象 選取2009年7月—2012年5月收治于我院心血管外科監(jiān)護(hù)室的心臟術(shù)后嬰幼兒80例,其中男47例,女33例,年齡2/12~28/12歲;體重4~10 kg。室間隔缺損39例,房間隔缺損19例,主動脈縮窄4例,肺動脈狹窄8例,右室雙出口3例,法洛四聯(lián)征7例;其中12例合并有肺動脈高壓。患者均在全麻淺低溫下行心內(nèi)直視手術(shù),機(jī)械通氣時間為2~98 h。兩組患者在年齡、性別、體質(zhì)量、病種、機(jī)械通氣時間、平均住院日、2次插管、手術(shù)醫(yī)師和手術(shù)方式等方面比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。本研究獲本院倫理委員會批準(zhǔn)。

1.2 方法 ① 分組方法。經(jīng)鼻氣管插管行1期心內(nèi)畸形矯治術(shù)的嬰幼兒80例按進(jìn)入監(jiān)護(hù)室的先后順序編號,按隨機(jī)數(shù)字表法將患兒分為觀察組和對照組各40例,采用SV-300A型呼吸機(jī)輔助呼吸,達(dá)到撤機(jī)拔管指征后,采取相同的拔管前后干預(yù)措施。②撤機(jī)拔管指征。患者神志清楚,呼吸循環(huán)功能穩(wěn)定后,無活動性出血,無肺部并發(fā)癥,2 h內(nèi)停止使用抑制呼吸的鎮(zhèn)靜劑,血氣分析正常(pH 7.35~7.45,PO2≥100 mmHg,PCO2≤45 mmHg,BE ±3)逐步減呼吸機(jī)輔助呼吸次數(shù)至4次后,停用呼吸機(jī)輔助呼吸,予氣管插管內(nèi)吸氧5 L/min 30 min,復(fù)查動脈血氣,結(jié)果正常,即可拔除氣管插管。③拔管前后干預(yù)措施。拔管前10 min靜脈注射地塞米松0.2 mg/kg;80~150 mmHg的吸引負(fù)壓充分吸凈呼吸道及口咽部分泌物,抽吸排空胃內(nèi)氣體及液體,開放胃管;拔管后立即予生理鹽水20 mL+慶大霉素4萬U+地塞米松2 mg面罩霧化吸氧8 L/min 20~30 min后改為單純面罩吸氧。④拔管方法。觀察組采用正壓通氣膨肺加喉頭噴霧法拔管。將配有壓力表的搶救復(fù)蘇囊連接氧氣,調(diào)節(jié)氧流量8~10 L/min,使儲氣袋充滿氧氣,然后將復(fù)蘇囊與氣管插管連接,順著患者呼吸,于吸氣時擠壓復(fù)蘇囊給予15~25 cmH2O壓力,同時在吸氣末屏氣2~3 s后迅速輕柔地拔除氣管插管;拔管后立即予生理鹽水10 mL+腎上腺素0.1 mg+特布他林5 mg+布地奈德1 mg喉頭噴霧;對照組采用常規(guī)拔管方法拔管,將有側(cè)孔的吸痰管放入氣管插管內(nèi),邊吸引邊拔除氣管插管。

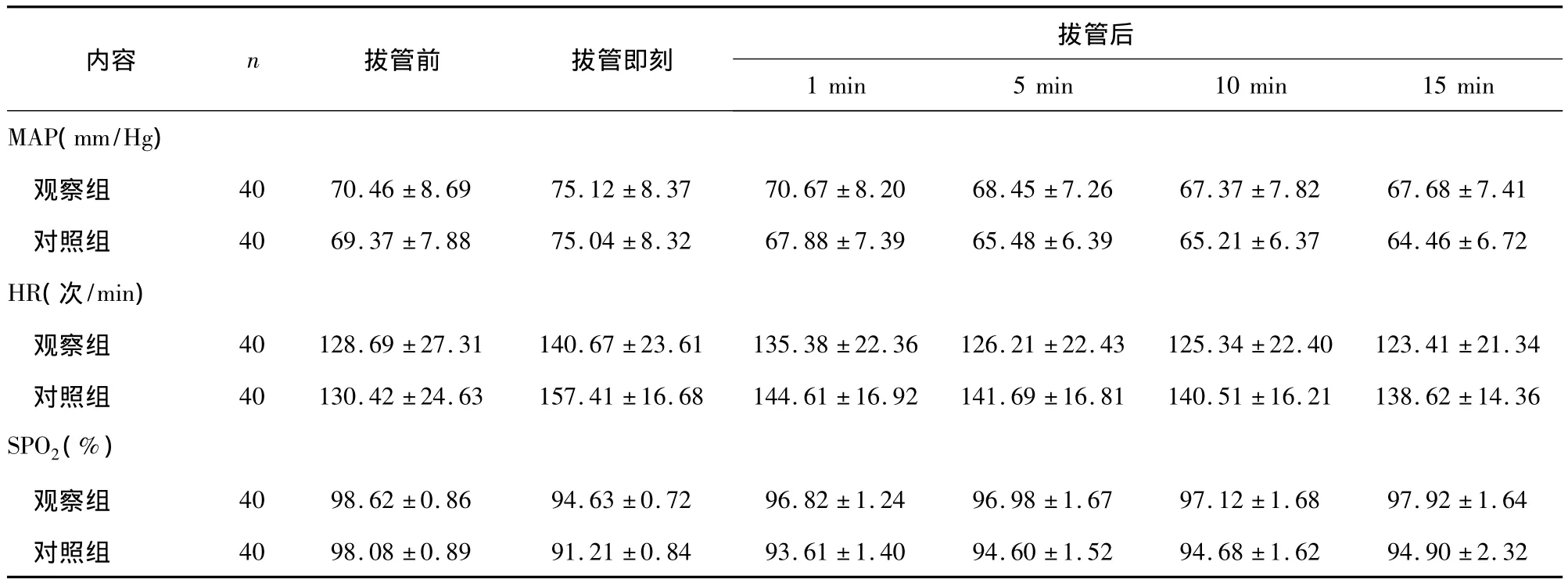

1.3 觀察指標(biāo) 利用菲利普多功能心電監(jiān)護(hù)儀持續(xù)監(jiān)測并記錄患兒拔管即刻及拔管后1 min、5 min、10 min、15 min 的平均動脈壓(MAP)、心率(HR)和血氧飽和度(SPO2),進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)分析。

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法 采用SPSS 13.0軟件進(jìn)行處理,計量資料用±s表示,重復(fù)測量方差分析。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者拔管前后各觀察指標(biāo)比較 見表1。

表1 兩組患者拔管前后各觀察指標(biāo)比較(±s)

表1 兩組患者拔管前后各觀察指標(biāo)比較(±s)

min MAP(mm/Hg)內(nèi)容 n 拔管前 拔管即刻拔管后1 min 5 min 10 min 15觀察組 40 70.46 ±8.69 75.12 ±8.37 70.67 ±8.20 68.45 ±7.26 67.37 ±7.82 67.68 ±7.41對照組 40 69.37 ±7.88 75.04 ±8.32 67.88 ±7.39 65.48 ±6.39 65.21 ±6.37 64.46 ±6.72 HR(次/min)觀察組 40 128.69 ±27.31 140.67 ±23.61 135.38 ±22.36 126.21 ±22.43 125.34 ±22.40 123.41 ±21.34對照組 40 130.42 ±24.63 157.41 ±16.68 144.61 ±16.92 141.69 ±16.81 140.51 ±16.21 138.62 ±14.36 SPO2(%)觀察組 40 98.62 ±0.86 94.63 ±0.72 96.82 ±1.24 96.98 ±1.67 97.12 ±1.68 97.92 ±1.64對照組 40 98.08 ±0.89 91.21 ±0.84 93.61 ±1.40 94.60 ±1.52 94.68 ±1.62 94.90 ±2.32

3 討論

3.1 對照組氣管插管拔管法對嬰幼兒血流動力學(xué)的影響。從表1可以看出對照組患者采用常規(guī)邊吸引邊拔管方法拔管MAP、HR拔管即刻明顯升高持續(xù)到拔管后15 min仍高于拔管前水平,SPO2拔管即刻則明顯下降,持續(xù)到拔管后15 min仍低于拔管前水平。其原因在負(fù)壓吸引過程中,邊吸引停止了通氣和供氧,在吸引的同時也帶走部分氣道和肺泡內(nèi)富含氧氣的氣體,導(dǎo)致吸入氧濃度較低[3],同時從吸痰管周圍卷入的氣體量不足,使功能殘氣量下降,致使換氣面積減少,使流經(jīng)肺泡的血液得不到充分的氧合,影響氣體交換,引起低氧血癥。而嬰幼兒心臟術(shù)后早期心功能不穩(wěn)定,加之負(fù)壓吸引刺激使患者不耐受躁動出現(xiàn)心率加快,耗氧量增加,體力消耗增加,加重心臟負(fù)擔(dān),低氧血癥更為明顯,嚴(yán)重者可心臟驟停。

3.2 觀察組氣管插管拔管法對嬰幼兒血流動力學(xué)的影響。觀察組采用吸氣期正壓通氣膨肺,于呼氣期拔管在整個拔管期間均未中斷供氧,且減少了吸引對氣道和咽部的刺激,在拔管期間能夠使患者維持穩(wěn)定的氧合狀態(tài),保證足夠的功能殘氣量進(jìn)行氣體交換,從而保持SPO2在拔管前基礎(chǔ)水平,從根本上阻止了拔管引起的低氧血癥,使患者順利度過拔管期,避免組織缺氧,兩組患兒血流動力學(xué)比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義。張吉玲等[4]對腦外傷患者采用氧氣霧化進(jìn)行吸入治療,有效提高了血氧飽和度,改善了通氣功能。

4 小結(jié)

嬰幼兒心臟術(shù)后采用正壓通氣膨肺加喉頭噴霧法拔管與傳統(tǒng)邊吸引邊拔管方法相比,可有效預(yù)防拔管時血流動力學(xué)改變,改善通氣功能,使患兒在拔管期及拔管后一段時間內(nèi)保持穩(wěn)定,安全度過拔管期,是一種安全的拔管方法。

[1]任海波,許衛(wèi)江,劉彬.心臟術(shù)后血管麻痹綜合征的血流動力學(xué)及氧代謝研究[J].重慶醫(yī)學(xué),2014,43(1):100-102.

[2]邱永升,徐慶.嬰幼兒體外循環(huán)中應(yīng)用右美托咪啶對S-100β蛋白及 NSE 的影響[J].實用醫(yī)學(xué)雜志,2013,29(18):3100-3101.

[3]于萍,崔雪.急性阻塞性肺疾病患兒采用不同霧化吸入方式對血氧飽和度的影響急[J].護(hù)士進(jìn)修雜志,2012,27(20):1899-1901.

[4]張吉玲,于進(jìn)超,彭青.顱腦外傷患者應(yīng)用超聲霧化吸入與氧氣霧化吸入對SPO2影響的觀察及護(hù)理[J].中國實用護(hù)理雜志,2009,25(5A):9-10.