乳腺癌放療后扁平苔蘚一例

李雪 鄒俊仙 蘇忠蘭 魯嚴

·病例報告·

乳腺癌放療后扁平苔蘚一例

李雪 鄒俊仙 蘇忠蘭 魯嚴

患者女,51歲,因左胸部丘疹伴癢2個月就診。患者1年前行左乳腺癌改良切除術,術后間斷輔以放射治療25次,照射范圍為左胸部、左鎖骨上區及左腋窩,累積劑量50 Gy。放療結束后4個月,左胸部出現數個粉紅色丘疹,逐漸擴大并增多。患者放療前無類似皮損,否認局部外用藥物史。既往體健,否認慢性病史,家族中無類似病史。

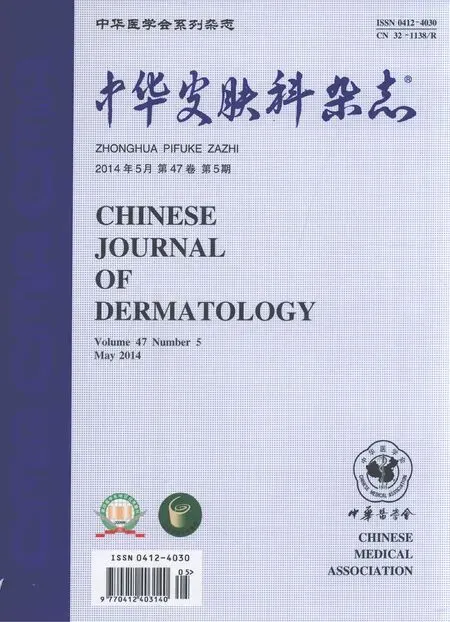

皮膚科檢查:口腔黏膜光整,左乳房缺如,可見線狀陳舊性瘢痕,左胸部皮膚散在紫紅色鱗屑性扁平丘疹,邊界清楚,表面有光澤(圖1),Wickham紋不明顯,全身其他部位未見類似皮疹。其他各系統檢查未見明顯異常。

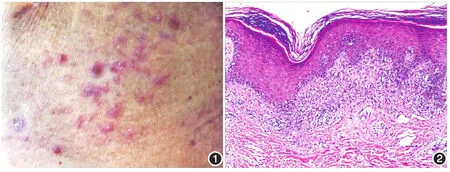

皮損組織病理:表皮角化過度,顆粒層呈楔形增厚,棘層輕度增厚,基底細胞液化變性,可見膠原小體及色素失禁,真皮淺層淋巴細胞呈帶狀浸潤(圖2)。診斷為扁平苔蘚。

討論 扁平苔蘚是一種皮膚科常見的發生于皮膚、毛囊、黏膜和甲的慢性炎癥性疾病。其病因可能與自身免疫、感染、藥物等因素有關。

圖1 患者左乳房缺如,左胸部皮膚散在紫紅色鱗屑性扁平丘疹,邊界清楚,表面有光澤 圖2皮損組織病理檢查:表皮角化過度,局灶性呈楔形顆粒層增厚,棘細胞層不規則增厚,表皮突呈鋸齒狀,基底細胞液化變性,真皮上層可見以淋巴細胞為主的帶狀浸潤(HE×40)

放療引起扁平苔蘚的發病機制尚未明了,有學者認為輻射最有可能模擬扁平苔蘚中的炎癥反應:即暴露于低劑量的輻射可調節巨噬細胞和T淋巴細胞的功能,并可誘導CD8+T細胞應答的選擇性增強。已有報道證明輻射可增加促炎癥分子的表達,如主要組織相容性復合物(MHC),黏附分子和細胞因子。研究表明,細胞間黏附分子1水平在治療過程中可能顯著上升,并逐漸下降,直到治療結束后6個月才達到首次放療前的水平。而E-選擇素則不同,在治療過程中其水平會增加,放療完成后下降,但不會恢復到基線水平。因此,黏附分子在白細胞的透內皮遷移中可能發揮著重要作用。然而一些研究表明,低劑量、分部位放療可能有抗炎作用,減少黏附分子如E選擇素的表達,其具體機制尚不清楚。

2013-07-04)

(本文編輯:顏艷)

10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2014.05.012

210029南京醫科大學第一附屬醫院皮膚科(李雪、蘇忠蘭、魯嚴);丹陽市人民醫院皮膚科(鄒俊仙)