俞平伯和吳小如的師生情

○胡天培

吳小如先生逝世了。噩耗傳來,心中頗為難過。我早就聞知吳先生是國學大家,在中國文學史、古典文獻學、戲曲學諸方面都有很深厚的造詣,卓越的成就。是業內公認的“多方統一的大家”。他對京劇各派的評論,更是令人折服。他著作等身,諸如《古典小說漫稿》《京劇老生流派綜說》等都是上乘之作。他是著名書法家、詩人吳玉如先生之長子,幼承家學,他很年輕時就寫得一筆好字,詩作得也很出色。2013年他以91歲高齡,憑借詩集《沙齋詩剩》榮獲《詩刊》社“子曰”詩人獎和年度詩歌獎。

我和吳先生無緣相識,1995年我于《北京晚報》發表了一篇小文《俞平伯先生二三事》,意想不到竟然受到了吳先生的重視,他很快給晚報當時主持副刊編輯工作的副總編李鳳翔兄寫了封信,稱贊拙文寫俞平伯先生很逼真,簡直把老先生寫活了。吳先生是俞先生的入室弟子,跟隨俞先生45年之久,對老師當然很了解。當時俞平伯故鄉浙江德陽縣正在為俞先生編一本書,在吳先生熱情推薦下,編者選用了拙作。四川人民出版社推出的《老槐樹下的俞平伯》也編入這篇文章。俞平伯先生是著名的文學家,他在散文、詩歌寫作方面,在文學研究,尤其是在《紅樓夢》研究方面作出了杰出貢獻。他很有民族氣節,日本軍國主義者侵占北平時期,老先生不愿意在周作人把持下的北京大學作亡國奴,辭去北大教職,到工資少的私立中國大學任教。而就是這樣一位愛國正派的著名文人,竟然在特殊歷史時期扣上“反動”帽子,慘遭全國批判的第一個高級知識分子。原因是上世紀二三十年代俞先生寫了一本《紅樓夢辨》。這是一部系統研究《紅樓夢》的著作,俞先生經過長年的辛苦考證和研究,證實《紅》書前八十回是曹雪芹著,后四十回是高鶚補著。這對研究《紅樓夢》是個重大貢獻。俞先生關于《紅》書的研究觀念是否完全正確,那已是幾十年前的事了,雖然影響很大,但俞先生從來不以自己是唯一的權威而自傲。解放后,一家出版社欲再版是書,俞先生對原作進行了修正,為了便于普通讀者明了書的內容,還把書名改成《紅樓夢研究》。按照作家、出版家韋君宜的話說:這是一件很平常的事,對一位老學者的舊作,即便是有不同意見,可以爭鳴。就是有些問題,也不應由現在的老學者一人承擔,那是人家幾十年前的觀點。隨著時光的流逝,人的觀念都會有變化的。想不到有人竟把俞先生當做了大規模、連續不斷整肅知識分子的祭旅人。從此一個政治運動接著一個政治運動,打擊的大多是知識分子。粉碎江青反革命集團之后,社科院為俞先生徹底平反,中共中央政治局委員、社科院院長胡喬木在大會上說,批判俞平伯先生完全是錯誤的,違背了百家爭鳴的方針,整個批判過程是簡單粗暴的。這個教訓我們要永遠記取。

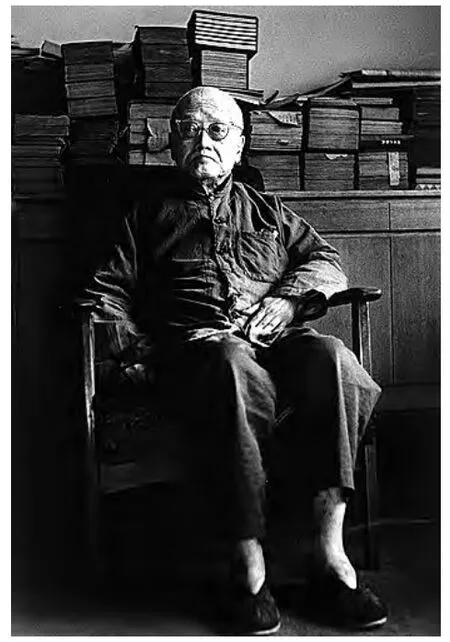

俞平伯先生

拙作中主要寫了俞先生在“文革”身處逆境中的兩件事,一件是文革初期,在一次陪斗中,他不顧個人安危,挺身保護文研所所長,所內第一號“走資派”何其芳;一次是“文革”后期,在京南團河宮借乾隆罪己碑嘲諷當局連封建皇帝都不如,封建皇帝還知道下道罪己詔,并刻在石碑上。

這可能就是吳先生重視筆者這篇小文的主要原因吧。可見吳先生對坎坷多難的老師俞先生的深情厚誼。吳先生熱愛老師,也贏得學生對他的熱愛。幾乎每逢先生生日,已成為教授、專家的眾多學生總是不顧吳老師的辭讓為先生祝壽。他們還編寫了一部記述吳先生學術活動和高尚師德的《學者吳小如》。

吳小如先生

拙文見報后,《作家文摘》等報刊先后予以轉載,作家谷林先生在《文匯讀書報發表文章《觀望俞平伯》,大段摘錄拙作中的文字。他指出:“這是首次披露了俞平伯先生‘文革’期間的一件奇事。表現了俞平伯先生的奇行壯舉。”“平伯先生沉默表面上靜如止水,但其內核卻潛藏著一種偉大的力量,一團奔突不熄的活火。它總是要找到一個突破口,勢不可擋地噴涌出來。”谷林先生還寫道:“這件事情現在想起,我們真要為他老人家捏一把汗,因為單憑這一句話,就足以把他打成反革命了。”

在吳小如先生、谷林先生的鼓舞下,筆者又寫了一篇《俞平伯先生的風骨》,《北京晚報》“五色土”以重要版面發表,影響更大的《讀者》雜志率先轉載,不少報刊也紛紛刊登。許多大家,像李喬等先生在文章中都引用拙文的內容,有人著文說,這是研究俞平伯先生晚年,特別是他在“文革”期間的重要價值資料。

如果沒有吳小如先生對拙作的充分肯定,沒有谷林先生的高度評價,我是不會連續寫了幾篇有關俞平伯先生的文章的。

吳先生對俞老師的深厚情感也恩及我這樣一位很普通的作者,思念及此,我對吳小如先生的謝世更是痛傷!