大學生網絡成癮與依戀類型的關系研究

馬 敏

(徐州工業職業技術學院 學工處,江蘇 徐州 221104)

CNNIC發布的《第31次中國互聯網絡發展狀況統計報告》(2013年1月)中顯示,學生已經連續幾年成為網民中規模最大的職業群體,截至2012年,學生在整個網民中的占比為25.1%。而大學生由于時間支配的自由性以及對于網絡信息的多種需求,成為學生群體中互聯網的最大用戶群,但同時也是網絡成癮的高發人群。網絡成癮的大學生所表現出來的學業困難、人際關系失調、身體素質下降、社會適應困難等癥狀已經引起來越來越多人的關注。近年來,不少研究者從不同角度揭示了孤獨感、社交焦慮、社會支持、幸福感等多種人格特征與網絡成癮的關系。依戀是個體尋求與特定他人的親密、并當其在場時感覺安全的心理傾向。依戀理論的最早研究主要針對母嬰依戀展開,近年來更多的研究者將研究定位在成人依戀上。目前針對大學生網絡成癮與成人依戀的研究不多,本研究擬通過對大學生網絡成癮傾向與依戀類型關系的探討,為大學生心理健康教育特別是網絡成癮的有效干預和預防提供參考。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

抽取460名在校大學生進行施測,回收有效問卷436份,有效回收率為94.78﹪。其中大一105人,大二109人,大三114人,大四108人,文科207人,理工科229人,男生214人,女生222人,獨生子女270人,非獨生子女166人。

1.2 研究工具

(1)親密關系體驗問卷(ECR)。該量表由Brennan依據依戀理論為基礎編制而成,采用七級評分方式。量表分為兩個維度:回避維度和焦慮維度。回避維度測定個體的心理獨立程度及對依戀對象的親密程度,焦慮維度測定個體對分離的擔心和恐懼程度。依據兩個維度得分的高低將依戀分為安全型、專注型、冷淡型和懼怕型四種。目前國內關于依戀的相關研究均表明,該量表具有良好的信效度。

(2)中文網絡成癮量表。該量表由臺灣學者陳淑惠編制,后經清華大學白羽與樊富珉進行修訂。量表共包括4個因子:強迫性上網及網絡成癮戒斷反應、網絡成癮耐受性、人際與健康問題、時間管理問題。在本研究中,該量表的內部一致性a系數為0.84,4個因子的a系數為在0.73-0.78之間。

1.3 數據統計

運用SPSS19.0對收集到的數據進行統計分析。采用的主要統計方法包括:一般描述性統計、獨立樣本T檢驗,單因素方差分析,Pearson相關分析,逐步回歸分析。

2 結果

2.1 依戀類型和網絡成癮傾向的整體分布

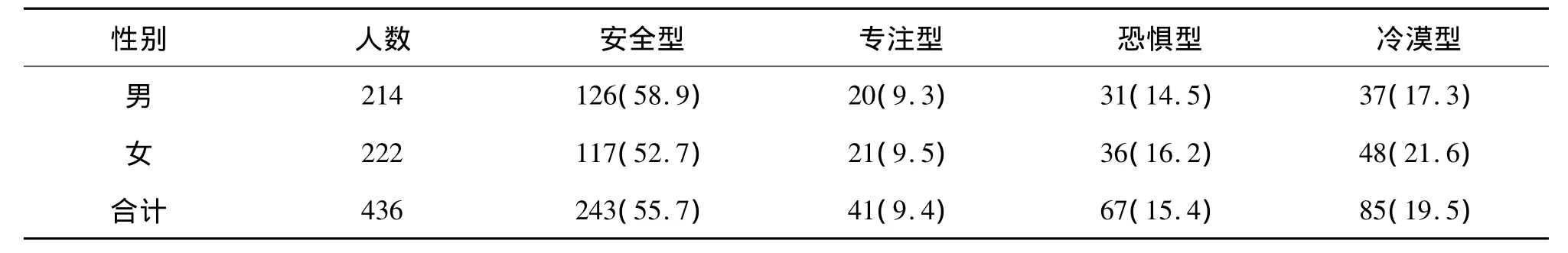

大學生依戀類型的分布見表1,所占比重依次是安全型、冷漠型、恐懼型和專注型。其中安全型占了絕大比重,總比例達到55.7%。經過統計分析,大學生的依戀類型在性別、專業、是否獨生子女、年級等方面均不存在顯著性差異。

大學生網絡成癮傾向及4個因子的得分、男女性別差異比較具體見表2,結果顯示,男女大學生在總分及各維度上的得分均不存在統計學意義上的顯著性差異。此外,相關分析結果顯示,4個因子之間以及與總分之間均呈正相關;大學生網絡成癮傾向在年級、是否獨生子女、專業類別等方面均不存在顯著性差異。

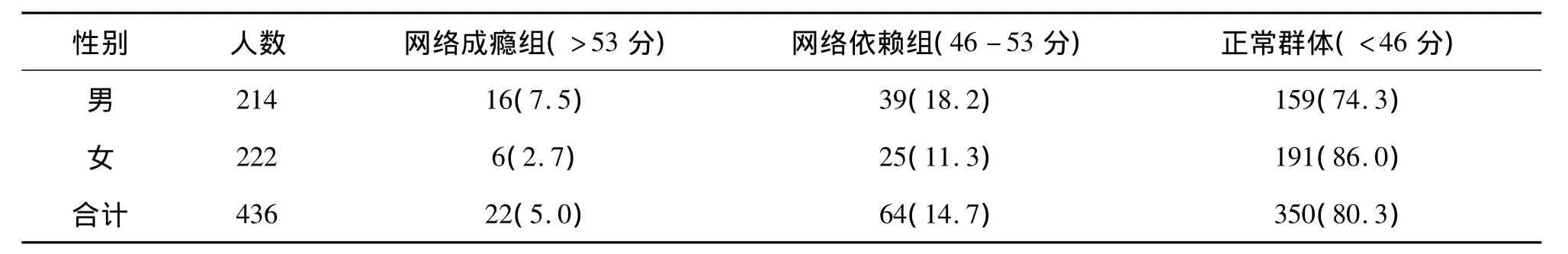

根據網絡成癮量表的得分,可以將被試分為三組,分別為正常群體、網絡依賴組和網絡成癮組。在本研究中得分在46分以下的有350人,為正常群體,占80.3%;46-53分的有64人,為網絡依賴組,占14.7%;大于53分的有22人,判定為網絡成癮組,占5.0%。其中男生在網絡成癮和網絡依賴組的比例略高于女生。三組被試的性別分布、所占百分比等見表3。

表1 大學生依戀類型的分布

表2 大學生網絡成癮的性別比較差異

表3 大學生網絡成癮傾向分組信息表

2.2 依戀類型與網絡成癮傾向之間的相關分析

(1)ECR維度與網絡成癮傾向的相關分析

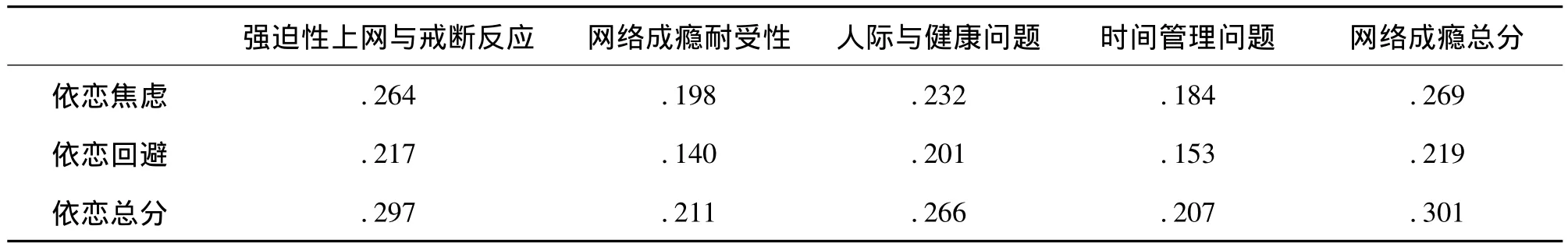

對ECR總分及2個因子與網絡成癮傾向及其4個因子的關系進行 Person相關分析,結果表明,網絡成癮傾向總分及4個因子得分與ECR總分及2個因子得分之間均呈顯著性正相關。具體見表4。

表4 依戀維度與網絡成癮傾向及其因子的相關分析

(2)依戀類型與網絡成癮傾向的相關分析

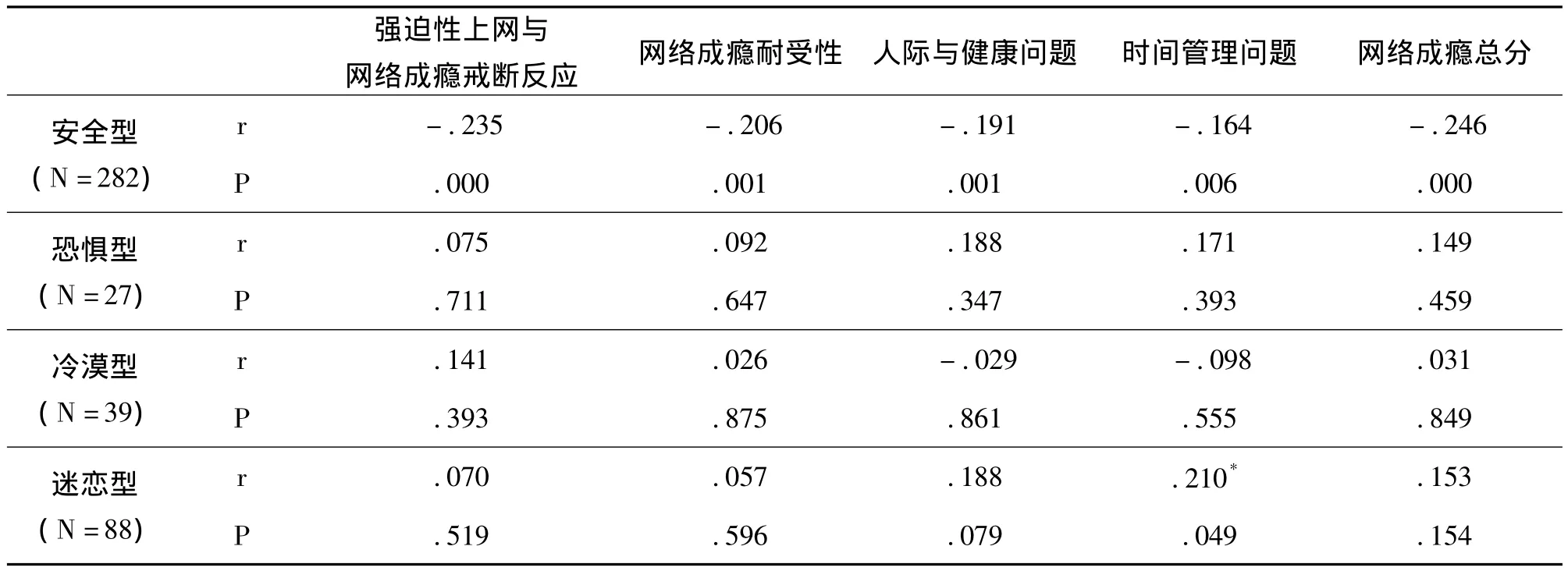

對4種依戀類型與網絡成癮傾向及其4個因子進行Person相關分析,結果表明,在四種依戀類型中,安全型依戀與網絡成癮傾向及其4個因子均存在顯著性負相關,迷戀型依戀與網絡成癮傾向中時間管理因子存在相關,而其他依戀類型與網絡成癮強項及其因子均不存在顯著相關。具體見表5。

表5 4種依戀類型與網絡成癮傾向及其因子的相關分析

2.3 依戀類型對網絡成癮傾向的回歸分析

以四種依戀類型為自變量,網絡成癮傾向得分為因變量,考查四種依戀類型的逐步回歸效應。結果顯示,冷淡型和懼怕型的方差分析P值均小于0.05,說明這兩種類型的回歸系數具有統計意義,冷淡型和懼怕型在一定程度上能預測網絡成癮傾向,其中冷淡型解釋量為9.7%,懼怕型解釋量為2.3%。具體見表6。

表6 依戀類型對網絡成癮傾向的逐步回歸分析

2.4 不同依戀類型大學生的網絡成癮傾向的方差分析

對不同依戀類型大學生的網絡成癮傾向進行單因素方差分析。結果顯示,不同依戀類型的大學生網絡成癮傾向存在統計學上的顯著性差異(F=8.507,p<0.01)。按照網絡成癮傾向性高低排列,依次是懼怕型(40.67 ±8.44)、專注型(40.27 ±10.06)、冷淡型(38.31 ±7.47)、安全型(35.13 ±7.31)。通過對不同依戀類型之間數據的獨立樣本T檢驗,除專注型和冷淡型、專注型和懼怕型被試之間的網絡成癮傾向差異不顯著外,其他各類型之間的網絡成癮傾向得分均存在顯著性差異。

3 討論

本研究對436名大學生的依戀類型進行分析,結果顯示,安全型依戀占55.7%,排在第一位;其次是冷漠型19.5%;恐懼型15.4%;專注型9.4%。這一研究結果與國內外關于成人依戀測量的研究結果基本保持一致。這表明,在高校學生中安全型依戀占據主導,這與學生的成長環境和父母的教養方式有很大的關系,說明這部分學生具有良好的親子關系,父母朋友能夠提供支持增強其安全感,這種類型為最具適應性的依戀類型。同時,冷漠型和恐懼型這兩種依戀類型同屬于不安全型依戀,在高校學生中還占據著一定的比例,這部分學生在人際交往過程中可能存在不自信、孤僻內向、不善言辭,更多的表現為拒絕和否定,這容易導致其適應性不良,出現社交困難、人際交往障礙等。

研究顯示,當前80.3%的在校大學生能夠正確使用網絡,但仍有14.7%的大學生存在網絡依賴,5%的大學生存在網絡成癮現象。這一研究數據與俞寶龍、吉華平等人調查江蘇省部分高校大學生網絡成癮率為10.6%,張芳芳等人對九省(自治區、直轄市)15000名初一至大四在校學生的調查青少年網絡成癮的發生率為7%的比例略偏低。數據顯示,男生網絡成癮的比例(7.5%)略高于女生(2.7%),但男女之間網絡成癮傾向總分及其各因子之間不存在顯著性差異,這與俞寶龍、吉華平等人的調查結果基本一致。分析原因為:①相關研究顯示,網絡依賴群體作為尚未發展成為網絡成癮的邊緣群體,在強迫癥狀、人際關系敏感等人格特征上與網絡成癮群體之間沒有顯著性差異[1],因此這兩類人群的區分標準本身存在一定的爭議。如果將這兩類人合并成一類,這個比例將遠遠超過以往研究數據。②抽樣群體類型、抽樣數量、測量量表的不同都可能導致數據存在差異。③隨著網絡對人們生活的影響越來越大,高校大學生使用網絡的方式、行為、心理也都在發生著變化,因此調查數據與幾年前的數據存在差異也屬正常現象。

在對依戀類型與網絡成癮傾向的關系進行探討過程中,相關研究數據顯示,安全型依戀與網絡成癮總分及其各因子之間均存在顯著負相關,懼怕型依戀和冷淡型依戀能夠一定程度上預測網絡成癮行為。一個人的依戀類型能反映與他人的情感關系,這種情感關系能促進或阻礙人的心理活動。[2]安全型依戀的個體在人際交往中處于主動地位,自我評價和對他人的評價積極友好,愿意與他人建立相互信任的關系,能夠很好地探索和適應環境,具有較強的情緒調控能力和人際交往能力,表現出自信、適應能力強、自主獨立、有主見等心理品質和個性特征。懼怕型和冷淡型同屬于不安全型依戀,這種依戀類型的個體人際交往常常處于被動狀態,面對困難和挫折采取回避和拒絕的消極應對方式,常常表現出孤僻、沉默寡言、自我評價和他人評價消極等特點,這部分個體一般親密的朋友關系較少,人際關系不穩定,因此容易對網絡產生依賴來解決現實生活中的人際沖突,以此獲取在網絡世界的自我成就感和價值感。

以上研究對我們開展心理健康教育工作的啟示在于:第一,不安全型依戀在大學生群體中占據著一定的比例,依戀類型的形成與家庭教養方式等存在著必然的聯系,因此對網絡成癮學生干預應該尋求高校、家庭和個人三者的合力共同解決。第二,高校學生網絡依賴和網絡成癮的比例偏高,這一方面由于信息社會的高速發展,學生獲取信息資源越來越離不開網絡,而更重要的是大學生不正確的網絡使用方式和習慣造成的,因此對大學生開展合理正確使用網絡資源的引導和教育顯得尤為重要。第三,在對網絡成癮的大學生進行有效干預的過程中,可以從依戀類型入手,通過分析學生的依戀類型,充分考慮其家庭教養方式和成長環境的影響,運用依戀理論作為咨詢基礎建立合理的治療方案。特別對于懼怕型和冷淡型兩種不安全型依戀的學生,可以通過人際關系的修復和生活方式的改變,采用團體治療并配合家庭治療的方式,幫助其建立新的安全依戀模式。此外,此研究對于大學生網絡成癮等心理健康問題的預防也存在同樣的啟示,我們應該將不安全型依戀的學生作為心理健康教育的重點人群進行跟蹤關注,積極引導他們建立良好的人際關系,獲取更多資源建立安全支持系統,盡早做到防范于未然,這相對于問題產生再采取干預舉措將起到更加重要的作用。

[1]白羽,樊富珉.大學生網絡依賴測量工具的修訂與應用[J].心理發展與教育,2005(4):99-103.

[2]竺培梁.大學生成人依戀、應對方式與負性情緒的關系研究[J].心理科學,2007,30(5):1087-1090.