任芷田的黑屋子

練春海

任芷田的作品很難歸類,也拒絕被納入系列。

面對他的作品,通常可以領略到一種淋漓盡致的快感。任芷田總是以一種舉重若重的方式向我們揭示那些說不清道不明的生活經驗。從這一點來看,他的作品其實是一個充滿親和力的召喚結構,任何觀眾都難以抗拒作品中魔幻般的磁場,從而心甘情愿地墮入他設計精致的陷阱。但他的陷阱只是一個懸置的黑屋,并不通向任何方向。

藝術在本質上排斥闡釋,但是現代藝術內含的揚棄與自否,使得每一件作品看上去都是游移的城堡,這種無依著狀態,不免令觀者產生對解釋的依賴與渴求。但是任芷田稀釋了觀眾的這種沖動,雖然他并沒有把藝術“打回原形”,但其作品確實制造了“一目了然”的幻覺。這種“直觀的貧瘠”,讓觀者感到安全,但同時也讓觀者誤以為他的作品就是“無聊”的代言。藝術家本人樂觀其成,甚至安于這種被定義的“無聊”。“安于無聊”大概是藝術家最理想的藉口,那樣可以省卻諸多不必要的麻煩。事實上,他的作品,即便是指向最鮮明的那些,大概也需要反反復復地去加以探討,我倒不是說它們晦澀,他的作品一點兒也不晦澀,甚至回避晦澀。可是他沒有預留一個可以管窺堂奧的門徑。他在創作的模式上,遵循的是現代主義的解構模式,因此,我們至多只能認可藝術家的作品借用了“無聊”這個軀殼。

“無聊”是當代中國文化景觀中的一個超階級語匯,用它來安放思想不能不說是一個智慧的表現。通過這種智慧的處理,任芷田把各種極具沖突的張力巧妙地融合于作品之中,從而也把人們面對作品可能產生的緊張和焦慮化于無形。

任芷田的作品向我們洞開了柏拉圖所想象的神秘世界。他所思考的東西或許是某種絕對的形式(理型),但我們所見到的情形卻是藝術家在不緊不慢地擺弄著無關緊要的事物,他把洞穴營造得非常的精致。藝術家一度提出“主觀之物”這個概念,通過它來確立物象與人之間的關系。在我看來,這個主觀之物與柏拉圖的理型確有異曲同工之妙,所不同的是,后者是一種絕對的抽象,而“主觀之物”則完全是建立在個人經驗之上的形式。由于這層差異,藝術家實際上成了凌駕于洞穴、理型與影子之上的絕對主宰,成了造物主。在我們最近的交談中,我發現他已經注意到了這一點,并在新近創作的作品中傳達了有關的思考,否定了自我在作品中絕對地位,否定了對“主觀之物”的絕對掌控,把各種“主觀之見”統統拋棄,以此來減少主體在作品中可能造成的不當干預。

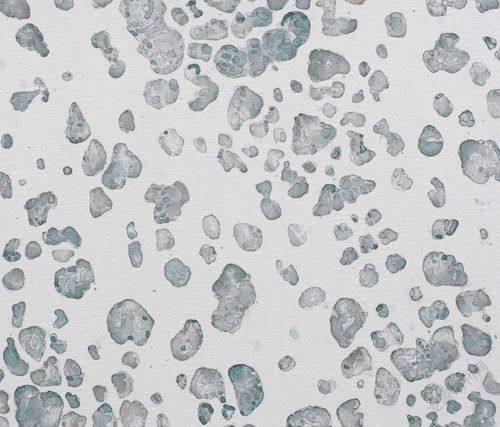

在體量上,任芷田的作品可大可小;在形式上,他的作品或精致或拙樸,但這些千變萬化的作品都隱隱地透出磅礴的氣息。藝術家的思路很獨特,他通常會從一個極易為人們所疏忽的角度展開對事物的思考,但是他不會讓自己被這種“發現”以及想象力給牽著鼻子走。比如他發現傳統文玩中的包漿是一個非常耐人尋味的主題,但他并沒有把精力投入到創造一批華美的“工藝性”作品中去,而是撿了一大堆毫無個性或者能夠愉悅感官的榆木疙瘩,在那里不停地摩挲,直到它們的表面光滑細膩,包漿沁潤為止。他的這種自持,為作品增添了不少人文的光澤。更為重要的是,在機智的巧變與笨拙的研修上,他選擇了后者,所以他的作品不僅僅是創作與傳達某種觀念的結果,而應該看成一種自我的對話,是一種內心體驗與現實遭遇的反復研磨。在他的作品中,無論是老虎尾巴、蕾絲紋盆景、尾氣圖案,還是榆木疙瘩、習字磚等等,都能讓人領略到這種蕩滌心靈的力量。

任芷田的作品是他個人體驗厚積薄發的結果。他有兩個特點,一是愛閱讀,二是愛思考。他天生是一個思想者,所以他的作品總是表現為一種對話、邏輯與判斷,而無法用一句話來概括。這種對話貌似平靜如歌,實則充滿了刀光劍影。任芷田的作品是對觀者的去蔽,所不同的是,它不是鼓噪的啟蒙,而是以一種詩性的浸潤。墨水噴泉大概可以視這種詩性浸潤的最典型的例子,雖然藝術家強調了作品的“簡約性”與“直接性”,但在這場視覺盛宴中,真正令人震顫的是人們與生俱來的對書香與墨韻詩性想象的顛覆。

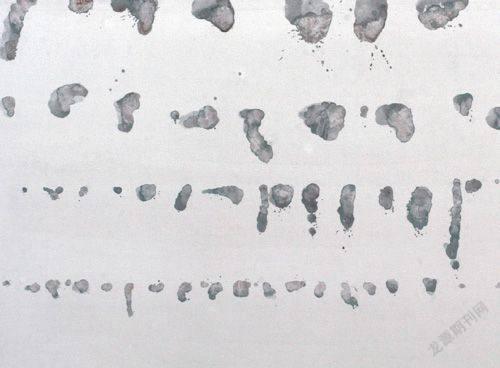

任芷田的作品還有一個特點,就是無常。我所謂的無常,即可以指作品的面貌,也可以指作品的意義。任芷田的作品很難用一句話來描述它的意義,這就是它的無常,以他的水墨書寫來看,內中的意象異常豐富,因此很難通過全面評價畫面中出現的元素來確定他要表達的意義,當然這本身并不重要,因為他把那些倍受關注的符號納入到畫幅當中,并有條不紊加以安排已經表明了一種態度。然而在材料、符號的選用上乃至在作品的創作上,確實是毫無規律可尋的,藝術家的觀念像容器中不停躥動的白老鼠。而習字磚則從“過程”中反映了這樣的無常。書法是中國傳統文化中的非常得要的組成部分,在歷史上,它曾是人們生活、交游、從業、取仕等各種社會行為中必不可少的媒介,而習字,便是磨練這種技能的過程,本身具有根基的意味。“字磚”的形式進一步加強了這種意義,并使它固化成一個可以覺知的形象。但是藝術家在字磚中寫了什么字,耗了多少時間以及用多少張紙等卻是無常的,這種無常性也構成了任芷田藝術的元素之一。