預應力混凝土橫梁預應力影響范圍數值分析

李貴峰,羅昊沖 (天津市市政工程設計研究院,天津 300457)

0 前 言

隨著城市交通建設的快速發展,部分城市路段交通量急劇增長,現有通行能力已不能滿足交通發展的要求,尤其是某些城市橋梁由原來的暢通工程現已成為制約交通和經濟發展的“瓶頸”,為解決這一問題,需要對既有橋梁進行拓寬改造或擇址新建[1]。在對既有橋梁拓寬改造過程中,可能需鑿除部分混凝土以便與新橋可靠連接,而橋面較寬的箱梁在橫梁處配有橫向預應力,因此要對橫梁預應力進行合理的計算分析,確定其在縱向的影響范圍,以保證橋梁改造過程的安全和使用階段不會出現縱向裂縫,提高橋梁的耐久性。

本文以某城市單喇叭立交改擴建成全互通立交為工程背景,對某既有橋橫梁進行數值分析,確定橫梁預應力縱向影響范圍,為拓寬設計提供可以鑿除的箱梁翼緣板混凝土范圍,指導施工安全可靠。

1 數值模型

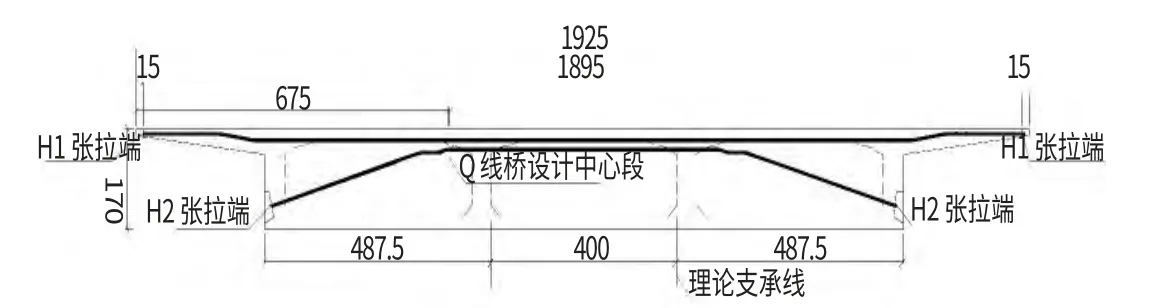

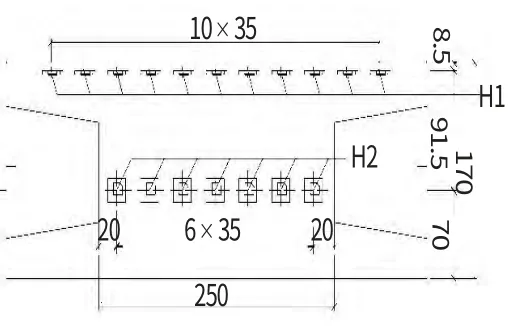

本文選取一聯4×30m連續梁進行分析,混凝土標號C50,端橫梁及中橫梁H1均采用5Fs15.24鋼絞線,端橫梁H2采用12Fs15.24鋼絞線,中橫梁H2采用15Fs15.24鋼絞線,張拉方式為兩端張拉,控制張拉應力為0.75fpk,橫向預應力具體布置見圖1~圖3。

圖1 橫梁預應力布置斷面圖

圖2 端橫梁預應力布置立面圖

圖3 中橫梁預應力布置立面圖

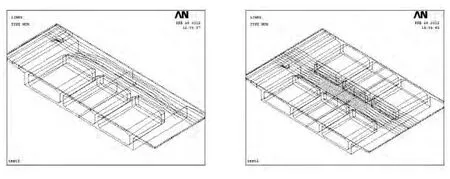

圖4 端橫梁及中橫梁模型劃分示意圖

本文采用ANSYS有限元軟件建立端橫梁與中橫梁局部實體模型,建模時忽略了縱向預應力及普通鋼筋的影響,同時為保證橫梁局部模型的精度,根據圣維南原理[2],取大于2.5倍梁高長度范圍,邊界條件的影響基本可以忽略。因此本文端橫梁模型梁段長度應大于2m+2.5×1.7m=6.25取6.5m;中橫梁梁段長度應大于2.5m+2×2.5×1.7m=11取12m,考慮拓寬改造時斷交施工,模型中僅考慮自重和橫向預應力效應。模型見圖4。

其中混凝土采用SOlid92單元,預應力采用Link8單元單獨建立,并以有效初應變的形式通過節點耦合施加到橫梁上[3],可通過相關規范或其他專門軟件計算,其數值為控制張拉應力扣除預應力損失后與鋼束彈性模量的比值。

2 計算結果分析

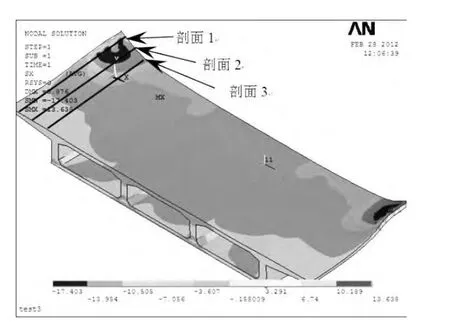

圖5 端橫梁計算結果云圖

圖6 中橫梁計算結果云圖

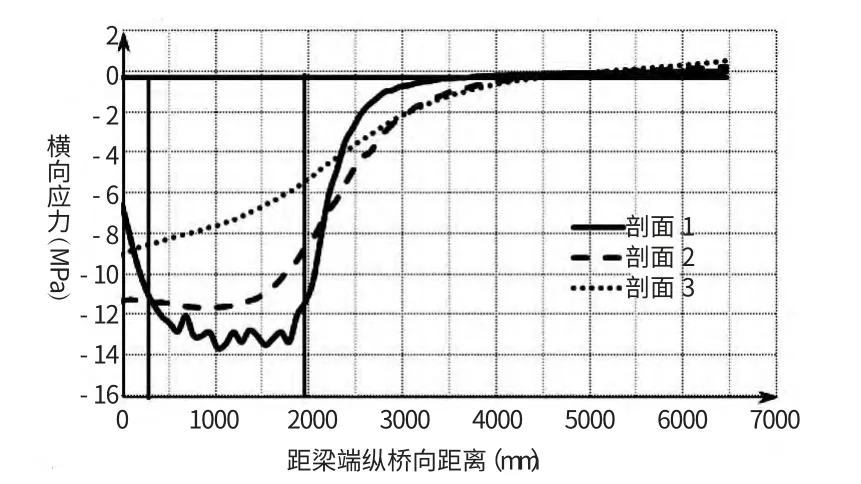

圖7 端橫梁沿剖面橫向應力分布圖

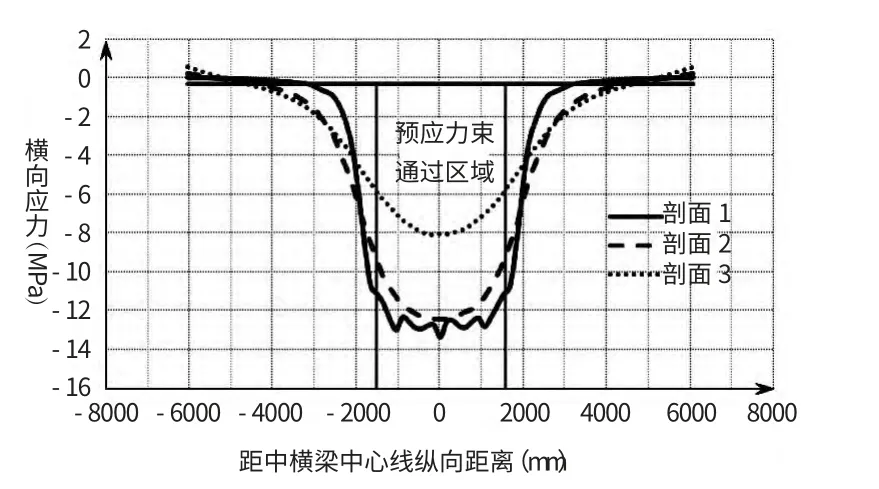

圖8 中橫梁沿路徑橫向應力分布圖

從圖5~圖6結果云圖中可以明顯看出,在橫向預應力縱向分布范圍內,混凝土受壓應力由懸臂向中部減小并趨于均勻,同時在懸臂范圍內橫向應力明顯表現出向兩側擴散的趨勢,這也反映了橫向預應力在頂板平面內的傳力途徑,即剪應力由兩側向中部傳遞,呈現出剪力滯后的特點;同時還可以從中橫梁結果云圖中發現,在腹板對應的頂板范圍內剪力傳遞也呈現規律性變化,即由支撐邊向板跨中剪力增大的特點。

由于建模時未考慮鋼束端部即錨固區的處理,造成在張拉端附近外側出現較大拉應力,內側出現較大壓應力,此值發生的范圍均較小且可通過設置錨具來改善受力,因此忽略該值,在此處提醒設計師們應對鋼束錨固端的處理引起足夠的重視,確保局部承壓安全可靠。

本橋拓寬改造工程擬鑿除箱梁翼緣板混凝土50cm,為確定橫梁翼緣板在縱向保留范圍,首先應分析橫梁預應力在縱向的影響范圍,即受壓區域,混凝土橫向壓應力為0的點即為預應力影響范圍的臨界點。為此在翼緣板上沿縱向做3個剖面(剖面1距翼緣板邊緣50cm,剖面2距翼緣板邊緣120cm,剖面3距翼緣板邊緣200cm),并沿剖面線繪出預應力束所在高度的橫向壓應力分布曲線,如圖7~圖8所示。

根據路徑橫向應力分布圖顯示,在預應力鋼束通過區域范圍內,靠近翼緣板端部橫向壓應力較大,且分布不均勻,呈現鋸齒狀,這與錨固端的實際應力分布規律也是相符的;隨著向翼緣內側的深入,混凝土受力趨于均勻,并呈現中間大兩側小的結果,進一步說明了鋼束的傳力需要一定的長度以及擴散角才逐漸使混凝土受力均勻。

在預應力鋼束通過區域以外,剖面1位置應力繼續擴散并迅速降至-0.3MPa,隨后緩慢變化至0MPa,隨著向翼緣板內側的深入,預應力影響范圍稍有增大并趨于恒定;本文以-0.3MPa作為預應力影響范圍的臨界終點,并根據各剖面位置橫向應力分布得到端橫梁及中橫梁縱向影響長度,見表1所示。

不同路徑下橫向應力影響范圍 表1

3 結 論

通過對橫梁預應力的實體仿真分析,得到以下結論:

①施加橫梁預應力可以極大改善橫梁受力,可有效防止縱向裂縫的產生和發展;

②預應力在頂板平面內通過剪力流對混凝土施加預應力,且需要一定的傳力長度和擴散角度;

③預應力的影響范圍與縱橫向分布長度等有關,本工程翼緣混凝土鑿除位置為剖面1處,因此建議端橫梁保留長度3.3m,中橫梁從橫梁中間向兩側各保留3.2m,共6.4m,且考慮施工安全,保留區域應平緩過渡至鑿除段。

[1]黃新贊,鐘紅霞,嚴定坤.預應力技術在橋梁拓寬改造中的應用[J].公路與汽運,2013(6).

[2]王兵見,李惠成,宋建永.預應力混凝土箱梁頂板結構縱向裂縫分析方法[J].公路交通科,2013(3).

[3]王新敏.ANSYS工程結構數值分析[M].北京:人民交通出版社,2007.