氣候增暖對熱帶大氣季節內振蕩能量傳播的影響研究

蔣國榮,羅堅,陳奕德,沈春,俞永強

(1.解放軍理工大學氣象海洋學院,江蘇南京211101;2.中國科學院大氣物理研究所 大氣科學和地球流體力學數值擬國家重點實驗室,北京100029)

1 引言

大氣季節內振蕩,通常是指顯著周期范圍在30—60天的大氣低頻振蕩[1-2]。許多研究表明[3-4],大氣季節內振蕩是全球大氣運動廣泛存在的一種重要時變現象,并具有如下幾個特征:大氣季節內振蕩以熱帶地區最為顯著;熱帶大氣季節內振蕩主要發生在東半球,其緯向傳播以東向傳播為主;熱帶大氣季節內振蕩的強度具有冬春季較強、夏秋季較弱的季節變化等。由于大氣季節內振蕩的時間尺度介于月、季尺度之間,因而與短期氣候預測有著密切聯系,一直是大氣科學領域前沿研究課題之一。大氣季節內振蕩自20 世紀70年代由Madden和Julian[5-6]首先發現,20世紀80年代國內也開始了相關領域的研究[7-9],并在許多方面作出了貢獻[4,9-13]。

全球氣候正在變暖已逐漸成為世界上許多科學家的共識[14],目前普遍認為,過去100年的全球增暖可能是由于人類活動向大氣排放溫室氣體造成的[15],理論研究和模式模擬也證實了[15]大氣溫室氣體增加能引起全球平均地面氣溫的升高。其中,二氧化碳(CO2)是影響最大的大氣溫室氣體,它的增加對目前氣候增暖的貢獻大約為70%[16]。

問題是這種氣候變暖趨勢會不會對海洋或大氣系統產生什么影響?一些研究發現[17-19],對應于20世紀70年代中期全球地面氣溫的再度增暖,亞洲地區夏季風活動、青藏高原熱量源匯及ENSO 事件的演變出現了大的變化。那么,需要提出的問題是:在氣候變暖趨勢背景下,作為全球大氣運動中廣泛存在的季節內振蕩的特性是否也會發生一些變化?如果氣候變暖趨勢會使熱帶季節內振蕩的某些特性發生變化,這種變化必然對短期氣候預測準確率產生重要影響,因此,這是一個值得探討的問題。以往人們往往關注海溫等外強迫場對熱帶大氣季節內振蕩的影響[13,20],而探討氣候變化趨勢背景下熱帶季節內振蕩特征變化的研究不多,近年來,蔣國榮等[21]、俞永強等[22]利用數值模式模擬方法探討了相關問題,得出了自然變率下和人類活動影響下熱帶大氣季節內振蕩的一些特征變化,如強度特征變化、周期特征及傳播特征變化,本文主要針對氣候增暖影響熱帶大氣季節內振蕩能量傳播趨勢變化的問題做進一步的系統探討。

本文首先分析全球變暖特征,然后利用NCAR/NCEP再分析資料(作為實測資料)診斷分析54年的實測熱帶大氣季節內振蕩能量傳播特性趨勢的變化,最后分別利用有、無人類活動影響狀況下的耦合氣候模式模擬結果做進一步的分析研究。

2 耦合氣候系統模式簡介和試驗結果選擇

本文所使用的耦合氣候系統模式是由中國科學院大氣物理研究所大氣科學和地球流體力學數值模擬國家重點實驗室(LASG)近年來發展的耦合氣候系統模式FGOALS1.0_g(Flexible Global Ocean- Atmosphere- Land System Model, Version 1.0_g),關于該耦合模式的詳細介紹請參考文獻[21],我們利用該耦合模式完成了多個長期數值模擬試驗,其中包括了控制試驗以及一些CO2濃度增加試驗。控制試驗,是指大氣中CO2濃度保持工業革命前的280 ppm 不變的持續積分,它實質是代表了自然變率下氣候變化狀況;CO2濃度增加試驗中本文選用了CO2濃度從280 ppm 以每年1%速率等比增加到560 ppm 的試驗(以下簡稱加倍實驗),加倍實驗代表了人類活動影響狀況下的一種氣候變化狀況,這兩個試驗可以較好地反映有、無人類活動對氣候狀況變化的影響。本文將分別利用這兩個試驗的模擬結果,探討CO2濃度增加導致全球變暖后對熱帶大氣季節內振蕩的可能影響。

由于本文研究的主要是熱帶大氣季節內振蕩,需要對該耦合氣候模式模擬大氣季節內振蕩的能力進行檢驗,蔣國榮等[21]的檢驗結果表明,除周期特征模擬效果較差外,熱帶季節內振蕩強度的空間分布、季節變化及傳播特征都較好地模擬出來了,因此,使用FGOALS1.0_g耦合氣候模式的模擬結果進行相關的研究分析是可行的。

3 資料和分析方法

文中進行大氣季節內振蕩診斷分析使用的資料是56年NCAR/NCEP逐日再分析資料,資料的時段為1948—2003年。上述資料均來源于美國國家環境預報中心(National Center for Environment Prediction)和美國國家大氣科學研究中心(National Center for Atmospheric Reseach)(可直接從網上獲取,網址:http://www.cdc.noaa.gov/cdc/reanalysis/)。由于缺少全球地面氣溫相關資料,相對應時段的全球氣候變化狀況的分析結果將直接引用較為公認的IPCC第四次科學評估報告給出的結果。耦合氣候系統模式模擬結果資料選擇控制試驗和加倍試驗相對應時段的60年模式大氣逐日資料。

描述大氣季節內振蕩的傳播特征的方法通常采用時空譜[2,20],有關時空譜方法的詳細介紹可參考文獻[2,23]。由于本文研究的是大氣季節內振蕩傳播特征年際以上尺度的長期變化,為了研究這種長期變化并有效提高時間分辨率,類似文獻[2],在時空譜方法中加入了滑動窗口技術,選擇的窗口寬度是365天(1年),滑動步長為1個日歷月份。本文研究的區域主要是熱帶區域,范圍是30°S—30°N,為便于比較,時空譜計算中將熱帶區域劃分成了三個緯圈帶區域,赤道區域:10°S—10°N;赤道外北熱帶區域:10°—30°N;赤道外南熱帶區域:30°—10°S。為濾去高頻變化以突出較長時間尺度的變化,本文還采用小波分解方法[24,26]來分析時空譜的長時間尺度的變化趨勢。

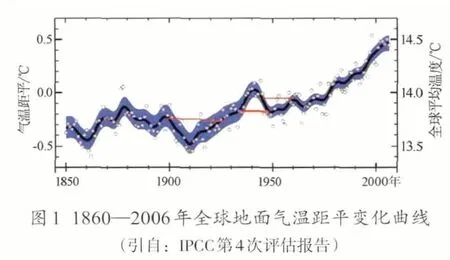

4 一百多年來全球氣候變化狀況

圖1 是IPCC 第四次科學評估報告給出的研究結果[25],它給出了1860—2006年這一時間段的全球氣溫距平值的變化曲線。由圖可以明顯看出,1850—2006年,這157年時間全球地面氣溫呈現出明顯的增加趨勢,共增加了大約0.8°C,并且自20世紀70年代中后期以來的增暖趨勢仍在繼續。近60年來,即從20世紀40年代末至今,也即對應于后面時空譜分析所選擇的時段,全球地面氣溫在經歷了短暫的休整后,在20 世紀70年代中后期開始繼續增暖,并且這種增暖趨勢似乎仍未停止。目前普遍認為,這一百多年來的全球增暖可能主要是由人類活動向大氣排放溫室氣體造成的[15]。

5 熱帶大氣季節內振蕩傳播特性的變化

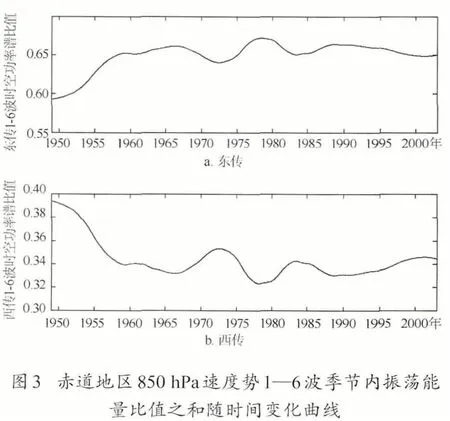

利用時空譜方法對1948—2003年共56年NCAR/NCEP 逐日再分析資料進行了時空譜分析,要素選擇速度勢,并選擇了850 hPa和200 hPa 分別代表高、低層情況。由于采用了滑動窗口技術,實際分析用的資料為1949—2002年共54年。

診斷結果分析表明,利用850 hPa 和200 hPa 速度勢資料計算出的54年熱帶大氣所有波數(包括東傳和西傳分量)的季節內振蕩的總能量隨時間變化并呈現出增加趨勢(圖略),為了突出各個波數季節內振蕩能量在季節內振蕩總能量中的貢獻大小,后面對熱帶大氣季節內振蕩東、西傳特性變化的分析中,采用相對比值,即分析大氣某一波數季節內振蕩東傳或西傳分量的時空譜值與季節內振蕩的總時空譜值的比值變化,該比值代表了該波數東傳或西傳分量的季節內振蕩能量在季節內振蕩總能量中所占的比例。

圖2 和圖3 分別給出利用時空譜方法計算的1949—2002年赤道地區200 hPa 速度勢和850 速度勢緯向東傳(a)、西傳(b)1—6波之和的季節內振蕩能量比值隨時間變化的曲線。圖中曲線經過了小波分解,濾去了高頻變化以突出年代際尺度的變化。分析圖2和圖3可以得出,由于前6個波的季節內振蕩能量(東傳分量與西傳分量之和)占據了季節內振蕩總能量的大約98%,采用前6 個波具有代表意義,無論是高層(200 hPa)還是低層(850 hPa)東傳波的能量強于西傳波;在1949—2002年這54年期間東傳波能量呈增長趨勢,相反,西傳波能量卻呈減少趨勢。計算結果的更進一步分析表明,無論是赤道外北熱帶區域和赤道外南熱帶區域高、低層的時空譜分析也有相同的結果(圖略)。上述分析結果表明,自1949年以來的近60年,實際熱帶大氣季節內振蕩東傳波能量是增長的,而西傳波能量相對而言是減少的。那么造成這一變化的可能原因是什么呢?聯系到上節分析的氣候增暖特征似乎可以推斷,可能是氣候增暖導致了熱帶大氣季節內振蕩的東傳波能量的增強,西傳波能量的相對減弱。為了證實我們的這一推斷,下面將利用耦合氣候模式模擬結果,通過對比分析自然變率下和人類活動影響下的熱帶大氣季節內振蕩能量傳播特性的變化的差異來說明。

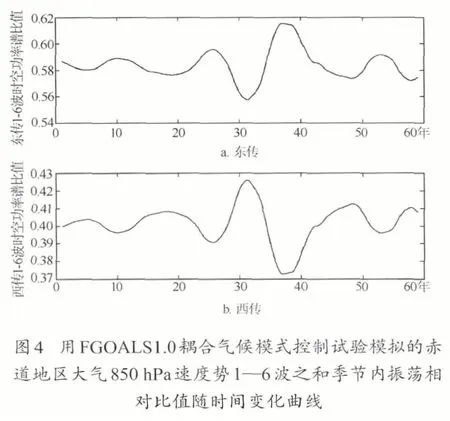

6 自然變率下熱帶大氣季節內振蕩能量傳播特性的變化

極地冰芯分析資料研究表明,18世紀以前的近20萬年里,大氣中CO2含量長期波動于190—280 ppm左右[15]。只是從19世紀開始,CO2含量持續增加,到1998年已經達到360 ppm,比工業革命前增加了60 ppm,表明19 世紀工業革命開始,人類活動的影響十分明顯,導致大氣中CO2含量已突破近20萬年的變動范圍。為了消除人類活動帶來的影響以反映自然變率下的氣候變化,設計了一個控制試驗,即在耦合氣候系統模式進行的該控制試驗積分中,始終保持CO2含量在280ppm(工業革命前的最高量值)不變,并且不加任何外強迫的影響,所獲得模擬結果將僅僅是海-陸-氣耦合系統內部自然變率下的氣候狀況。

圖4 是利用FGOALS1.0 耦合氣候模式控制試驗模擬結果進行時空譜分析得到的赤道地區低層(850 hPa)速度勢緯向東傳(a)、西傳(b)1—6波之和季節內振蕩能量比值隨時間變化曲線,圖中,橫坐標是模式年,所選擇的控制試驗模式大氣資料長度是60年,由于時空譜分析中滑動窗口作用,實際分析資料長度為58年。由圖可以分析出,東傳波的能量強于西傳波,這與實測資料診斷分析結果一致,也說明模擬結果反映了真實熱帶大氣季節內振蕩的基本特性;進一步的分析可以發現,在控制試驗所取的58 個模式年期間,雖然東傳波能量比值(或西傳波能量比值)存在明顯的年代際變化,但它僅是圍繞其平均值(平衡狀態)的起伏變化,從長期趨勢上看,它不存在上升或下降趨勢。高層(200 hPa)速度勢時空譜分析結果有完全類似的結論(圖略)。控制試驗代表的是自然變率下的氣候狀況,因此,可以得出結論:自然變率下的東傳波能量比值或西傳波能量基本維持的是一個平衡狀態,不存在有明顯的上升或下降趨勢。那么自然就會提出這樣一個問題:既然自然變率下的東傳波和西傳波熱帶季節內振蕩能量是一個平衡狀態,實際大氣中的東傳波和西傳波季節內振蕩能量的上升和下降趨勢是如何產生的呢?是不是人類活動造成的?下面基于人類活動影響下耦合氣候模式模擬結果來探討這些問題。

7 人類活動影響下熱帶大氣季節內振蕩能量傳播特性的變化

19 世紀的工業革命打亂了工業革命前幾千年的大氣CO2濃度的平衡狀態,造成了大氣中CO2濃度的持續增加,為了模擬大氣中CO2濃度增加所導致的氣候狀態的變化,利用FGOALS1.0耦合氣候模式設計了一個CO2濃度增加試驗,即以工業革命前的大氣CO2濃度280 ppm為基數,然后大氣CO2濃度以每年1%速率等比增加到560 ppm(2 倍于工業革命前的大氣CO2濃度,也稱加倍試驗),共積分了近百年。本文則選擇與上述控制試驗相對應的60年時段的模式大氣逐日資料來分析人類活動影響下熱帶大氣季節內振蕩能量傳播特性的變化。

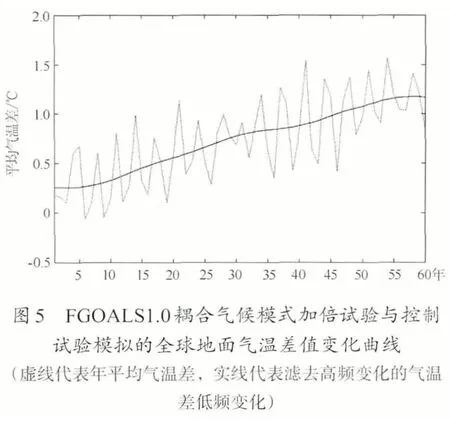

圖5 為加倍試驗模擬得到的60年全球地面年平均氣溫與控制試驗模擬得到的相對應時段全球地面年平均氣溫之差的時間變化曲線,它反映了由于大氣CO2濃度持續增加所導致的全球地面氣溫的變化。結果明顯顯示出,全球地面年平均氣溫也不斷增加,在所選擇的60年的時間段里,全球地面平均氣溫增加了大約0.9°C,這表明,大氣CO2濃度持續增加確實能導致全球氣候變暖,換句話說,人類活動影響導致了全球氣候變暖,這一結果也與許多研究結果是一致的[15]。

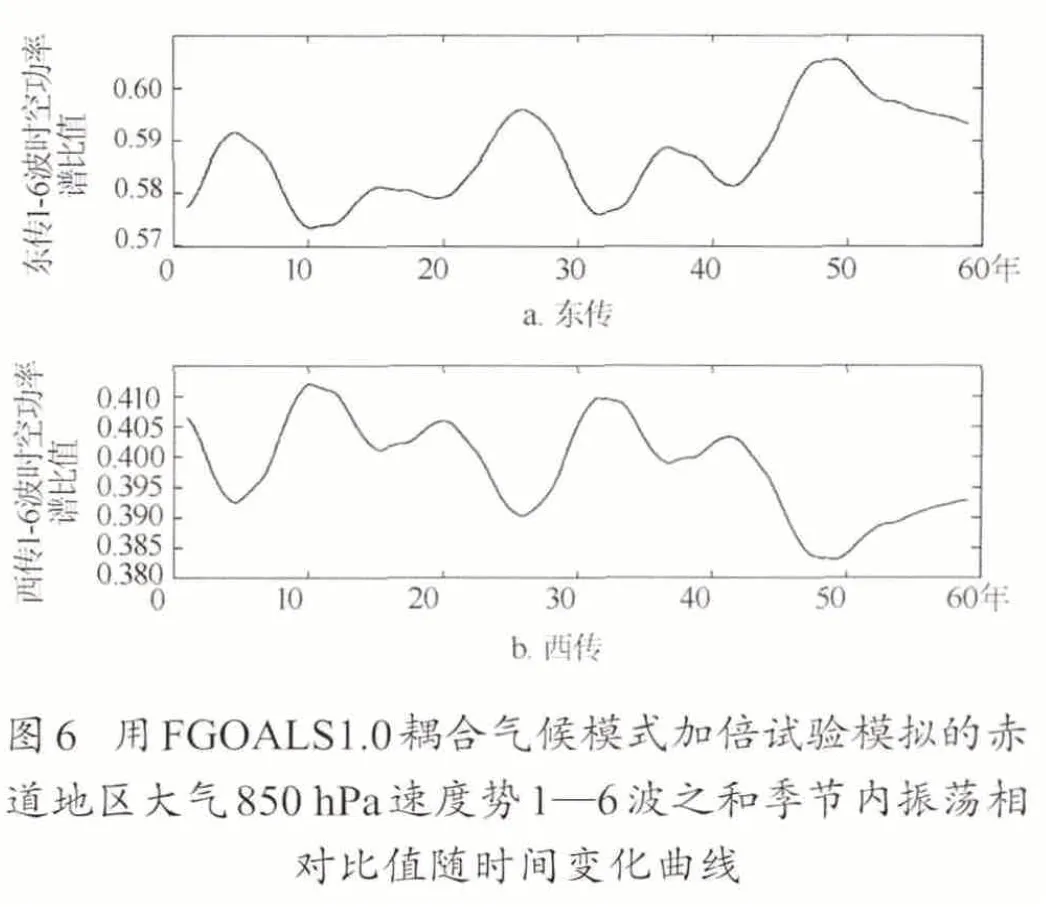

那么,在這種CO2濃度持續增加所導致的全球氣候變暖背景下,熱帶大氣季節內振蕩能量傳播特征會出現什么變化呢?圖6 是用FGOALS1.0 耦合氣候模式加倍試驗60年模擬結果進行時空譜分析得到的赤道地區低層(850 hPa)速度勢緯向東傳(a)、西傳(b)1—6波之和季節內振蕩能量比值隨時間變化曲線,圖中結果明顯顯示出,東傳1—6 波之和的季節內振蕩能量比值存在一個明顯的緩慢上升趨勢,而西傳1—6波之和的季節內振蕩能量比值則存在一個明顯的緩慢下降趨勢。高層(200 hPa)速度勢也有類似的結果(圖略)。這表明,CO2濃度持續增加會導致氣候變暖,同時,也導致了熱帶大氣季節內振蕩東傳波和西傳波能量的變化,東傳波能量增強,西傳波能量減少。

8 結論

近百年來,全球增暖趨勢已是不爭的事實。許多研究表明,這100年多年來的的全球增暖可能主要是由人類活動向大氣排放溫室氣體造成的,本文利用FGOALS1.0 耦合氣候模式CO2濃度增加試驗(加倍試驗)模擬結果也證實了這一點。在這種全球氣候增暖的背景下,通過對實測大氣熱帶季節內振蕩的傳播特性進行診斷研究發現,熱帶大氣季節內振蕩的能量傳播特征發生了一些變化,熱帶大氣季節內振蕩東傳波的能量相對增強,而西傳波的能量則相對減弱。而由耦合氣候模式控制試驗模擬結果分析得出,自然變率下的熱帶大氣季節內振蕩的東傳或西傳能量基本上維持一種平衡狀態,沒有增強或減弱趨勢;而由考慮人類活動影響的(大氣CO2濃度增加的加倍試驗)耦合氣候模式模擬結果可以分析得出:CO2濃度持續增加情況下,熱帶大氣季節內振蕩的東傳波的能量相對增強,而西傳波的能量則相對減弱。因此,歸納上述結果可以得出結論:大氣CO2濃度增加可以導致全球氣候增暖,而全球氣候增暖會導致熱帶大氣季節內振蕩的能量傳播特性發生變化,東傳波的能量有增強趨勢,而西傳波的能量則有減弱趨勢。

[1]Madden R A, Julian P R. Observations of the 40-50 day tropical oscillation-a review[J]. Monthly Weather Review, 1994, 122(5):814-837.

[2]陳興躍,王會軍,曾慶存.大氣季節內振蕩及其年際變化[M].北京:氣象出版社,2000.

[3]葉篤正,曾慶存,郭裕福.當代氣候研究[M].北京:氣象出版社,1991.

[4]李崇銀.大氣低頻振蕩[M].北京:氣象出版社,1991.

[5]Madden R A,Julian P R.Detection of a 40-50 day oscillation in the zonal wind in the tropical Pacific[J]. Journal of the Atmospheric Sciences,1971,28(5):702-708.

[6]Madden R A, Julian P R. Description of global-scale circulation cells in the tropics with a 40-50 day period[J]. Journal of the Atmospheric Sciences,1972,29(6):1109-1123.

[7]何金海,Murakami T,Nakazawa T.1979年夏季40-50天周期振蕩的空間結構及其位相傳播[J].南京氣象學院學報,1985,(1):56-66.

[8]何金海,Murakami T,Nakazawa T.1979年夏季亞洲季風區域40-50 天周期振蕩的環流及其水汽輸送場的變化[J].南京氣象學院學報,1985,(2):163-175.

[9]Li C Y.Actions of summer monsoon troughs (ridges) and tropical cyclones over South Asia and the moving CISK mode[J]. Scientia Sinica(B),1985,28(11):1197-1206.

[10]Li C Y, Wu P L. An observational study of the 30- 50 day atmospheric oscillations Part I: Structure and propagation[J].Advances in Atmospheric Sciences,1990,7(3):294-304.

[11]Chen L X, Xie A. Westward propagating low- frequency oscillation and its teleconnection in the eastern hemisphere[J].Acta Meteorologica Sinica,1988,2(3):300-312.

[12]巢紀平,林永輝,王斌.海表溫度異常對Mddden-Julian振蕩的影響[J].氣象學報,1996,54(3):258-271.

[13]李崇銀,李桂龍.赤道太平洋大氣低頻振蕩與海表水溫的關系[J].科學通報,1999,44(1):78-82.

[14]王紹武. 近百年氣候變化與變率的診斷研究[J]. 氣象學報,1994,52(3):261-273.

[15]張蘭生,方修琦,任國玉.全球變化[M].北京:高等教育出版社,2000.

[16]Houghton J 著, 戴曉蘇等譯. 全球變暖[M]. 北京: 氣象出版社,2001.

[17]Wang B. Interdecadal changes in El Ni?o onset in the last four decades[J].Journal of Climate,1995,8(2):267-285.

[18]趙平,陳隆勛.35年來青藏高原大氣熱源氣候特征及其與中國降水的關系[J]. 中國科學(D 輯:地球科學), 2001, 31(4): 327-332.

[19]何金海,李峰.東亞夏季風與太平洋SSTA關系的年代際變化及其機制研究[M].ENSO 循環機理和預測研究.北京:氣象出版社,2003.

[20]Slingo J M, Rowell D P, Sperber K R, et al. On the predictability of the interannual behaviour of the Madden-Julian oscillation and its relationship with El Ni?o[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,1999,125(554):583-609.

[21]蔣國榮,俞永強,何金海.季節內振蕩的數值模擬I:模擬的自然變率[J].大氣科學,2007,31(3):536-546.

[22]俞永強,蔣國榮,何金海.大氣季節內振蕩的數值模擬II:全球變暖的影響[J].大氣科學,2007,31(4):577-585.

[23]黃嘉佑.氣象中的譜分析[M].北京:氣象出版社,1984.

[24]林振山,鄧自旺.子波氣候診斷技術的研究[M].北京:氣象出版社,1999.

[25]IPCC.Climate Change 2001:The Scientific Basis[M]. Cambridge,U.K.:Cambridge University Press,2001:882.

[26]董敏, 張興強, 何金海. 熱帶季節內振蕩時空特征的診斷研究[J].氣象學報,2004,62(6):821-830.