創(chuàng)下深海潛水紀錄的年輕人

本刊特約記者 單穎文

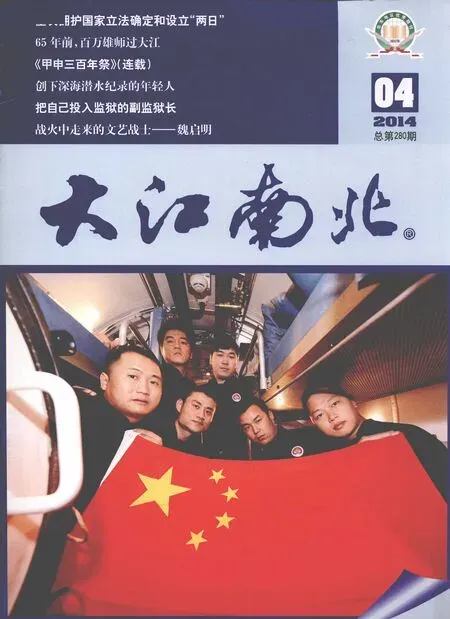

進艙前,隊員們在潛水鐘內檢查設備

2014年1月25日,當6名成功潛入南海313.5米深海“龍宮”的年輕人,走出“深潛號”上的生活艙時,中國的深潛事業(yè)向國際先進水平跨進了一大步。在飽和潛水已廣泛應用于潛艇救生、海底施工、資源勘探、海洋科考等領域的今天,此舉意義非同尋常。

這6位年輕人——胡建、管猛、董猛、譚輝、羅小明、李洪健,將被載入史冊。

1月9日下午1點,交通運輸部上海打撈局的這6名潛水員進入長11米、直徑2米多的圓筒狀生活艙接受加壓,大戲就此拉開帷幕。1月12日,他們乘坐潛水鐘抵達北緯20度35分、東經115度18分的南中國海海域水下313.5米處,實施對140噸海工吊機負載穩(wěn)定等功能的檢測任務,標志著300多米深的海底首次迎來了中國人。1月25日,他們完成減壓出艙,通過了體檢,意味著此次作業(yè)取得成功。這6名平均年齡僅29歲的年輕人,創(chuàng)造了我國深海出潛作業(yè)的新紀錄。

這些來自五湖四海的年輕人,與大多數“70后”、“80后”并沒有什么不同,喜歡K歌、打牌、踢球,走在路上一不小心就會“湮沒”在蕓蕓眾生之中。“要說有什么不同,大概就是喜歡在水里飛吧”,第一次在300米深海作業(yè)的譚輝說,“我們一直在追加深度,因為飽和潛水是愛好、是理想,更是歷代老潛水員的夢想”。

“他們讓我們驕傲,也讓我們心疼”,此次作業(yè)總指揮郭杰說,為了有機會執(zhí)行這樣的光榮任務,這些年輕人平日付出太多了……事實上,這些年輕人在為國爭光的風光背后,他們的個人命運與生活,都因為這份摯愛的職業(yè),或多或少地被改變了……

猛子的愛情

進艙“閉關”前,管猛下意識地抬起左手摸了摸后頸,那兒有塊瘀青還未褪盡的腫塊。這是4個月前參加飽和潛水作業(yè)時,重達15公斤的頭盔給他留下的烙印。“我知道他那兒有傷”,管猛的母親說,1月12日她守在電視機前看兒子下水作業(yè)的新聞,當看到他戴頭盔時痛苦的表情,“心絞痛都要犯了”。

完成飽和潛水深海作業(yè),減壓出艙要10多天。在難分晝夜的生活艙躺著無所事事時,管猛的思緒就飛回了老家南通。他揣摩,在“衣錦還鄉(xiāng)”過大年的場景中少不了夸獎與贊譽,也一定少不了“馬上有對象”的祝福與敦促。“家里催得挺緊的”,這個1986年出生的小伙子靦腆地說。

像管猛這樣英語八級、本科學歷的大男孩,理論上是不愁找不到對象的。管猛的初戀可以追溯到青梅竹馬時期,那時他是班里的“小帥哥”,長得像極了“無印良品”組合里的品冠。這段戀情從中學一路走到大學畢業(yè),那時的管猛,選擇在南通做一名翻譯,工作穩(wěn)定,收入也不賴。朋友們常說:“猛子萬事俱備,我們就等著喝喜酒了。”若不是2009年那則上海打撈局的招聘廣告,這名旁人眼中的“經濟適用男”,也許已經步入婚姻殿堂了。

在報名前,管猛從沒接觸過潛水,“但就特別想嘗試這個工作,打電話去局里咨詢,發(fā)現自己真還挺符合條件的”。在一系列考核、體檢后,管猛被錄取了。2010年初,他被送去廣州潛水學校培訓,和女朋友吵吵鬧鬧地談了8個月的異地戀。正式工作后,管猛和大多數潛水隊員一樣,時不時要出海作業(yè)。出海,有時不僅意味著不著家,更意味著音訊全無,因為海上是沒有手機信號的。也是從那時起,兩人開始了上船沒有通話、下船只有吵架的日子。終于有一天,他們停止了爭吵,也停止了對話。

前陣子,朋友們聽說管猛和一個“海歸”談上了。那時,他已經進入了更有挑戰(zhàn)性的飽和潛水領域,朋友們開玩笑地稱他是“不呼吸空氣的勇士”。因為潛水深度每超過10米,壓力就增加1個絕對壓,飽和潛水隊員不能呼吸空氣,只能事先呼吸氦氧混合氣體,讓氦氣這樣分子量小的惰性氣體以液態(tài)形式在身體組織液內達到飽和,以抗衡海底的高壓。這次潛入313.5米的海底作業(yè),管猛們得承受31個絕對壓,相當于身體每立方厘米要承受30公斤的壓力。為了達到300米水深的壓力,僅是加壓時間就用了近46小時,而減壓則長達10多天。“一般從進艙加壓到減壓出艙,半個月就過去了,有時也可能要一兩個月。”管猛說,由于高壓環(huán)境中無法帶入任何電子設備,對親朋好友來說,他相當于過著與世隔絕的日子。沒有手機,沒有網絡,很快,管猛又沒有女朋友了。

6名隊員中,和管猛“同病相憐”的,還有與他同歲的董猛。董猛是個來自山東農村的帥小伙,快高中畢業(yè)時上海打撈局到學校來招人,80多個學生報名,最后只錄取了他一個。當時,他讓不少男生羨慕,也令不少女生傾慕。但如今到了談婚論嫁的年齡,在只見過河與溝的老鄉(xiāng)來看,出海的風險被想象力無限夸大,再加上一兩個月聯(lián)系不上的工作節(jié)奏,董猛的愛情之路走得很不順暢。

“最近家里幫我物色了個對象,讓我安排時間見面”,董猛說,“不過,對方問起我的工作情況,爸媽說了半天也說不清。”

報喜不報憂的“行規(guī)”

說不清楚自己兒子在做什么的,遠不止董猛的父母。

“胡建是上海人,管猛是南通人,好歹家里人還知道海是個什么模樣,像我們這些來自內陸地區(qū)的隊員,根本沒法跟親戚朋友解釋什么是潛水,更別提飽和潛水了。”老家在河北邢臺的李洪健說。2010年他剛開始接觸飽和潛水時,某天和同鄉(xiāng)們吃飯,有朋友受轟動一時的湖北“挾尸要價”新聞影響,脫口而出:“你干的是不是到水里撈死人賺錢的活?”說得他又好氣又好笑。

第一鐘飽和潛水員到達指定作業(yè)地點

“飽和潛水究竟是什么工作?”6人中資歷最深的胡建,不時被問起這個問題。胡建對此確實有發(fā)言權。7年前,他作為交通運輸部上海打撈局培養(yǎng)出的第一批具備飽和潛水資質的隊員,潛入水下103.5米處修復南海番禺油田海底破損的油管,完成了中國飽和潛水“零的突破”。此后,他又陸續(xù)參與了廣東西江、海南崖城等多次救撈、海底工程的飽和潛水任務,是行業(yè)里的“大哥級”人物。

他嘗試給身邊的人解釋,說“飽和潛水”就是指在一定的水深下,人體內中性氣體達到完全飽和,此時不會因為潛水時間延長而增加減壓時間,較之常規(guī)潛水可以大幅提高工作效率,而且能完成許多機器不能干的精細活兒。但通常,他只能收獲一片迷茫的眼神。

“干了這么久的飽和潛水,家人至今還弄不清我到底是做什么的”,胡建憨厚地笑笑。他坦言,因為怕家人擔心,其實平時很少在家里談工作,“拋開技術層面的事情不講,我們干的就是報喜不報憂的行當”。

事實上,飽和潛水雖然被譽為“最安全的潛水方式”,但風險依然存在。曾有多年從事潛水醫(yī)學經歷的郭杰常說:“能做飽和潛水員的,身體素質都得一級棒。”就拿最先進行的“充氣”加壓來說,如果飽和潛水員不能通過吞咽唾沫、打呵欠等方式,及時調整自己耳朵內外的壓力差,就可能造成耳膜穿孔,嚴重的可能造成聽力殘疾。

隊員們在已經加壓到31個絕對壓的生活艙內用餐

雖然從科研角度來說,我國早就具備了水下300米飽和潛水作業(yè)的能力,但實戰(zhàn)與試驗完全是兩個概念。“試驗是潛水員出潛后達到規(guī)定深度,而作業(yè)需要長時間在水下活動、工作,對體能要求非常高。”我國飽和潛水“第一人”、潛水隊隊長金鋒說。為了迎接這場實戰(zhàn),承受“一片指甲蓋上就壓著60斤”的壓強,隊員們每天下班后都要進行高強度的心肺、耐力、力量鍛煉,比如花2小時舉8公斤以上的啞鈴、1小時跑步或騎車、半小時仰臥起坐或俯臥撐,周末還要加量。

盡管對身心挑戰(zhàn)很大,今年28歲的譚輝仍然能從中找到樂趣:“他們都叫我‘龍蝦終結者’”,這個出生于湖南龍山的精壯漢子哈哈大笑起來。他說自己特別迷戀水中的世界,喜歡在工作之余抓些海鮮帶回船上,“因為船上的兄弟們都很辛苦,要給他們補補”。

“潛水員與支持系統(tǒng)的工作人員間的感情,就像兄弟一樣”,胡建說,他們對彼此的信任,超過了大多數行業(yè),“進艙后,我們就把命交給艙外的兄弟了”。

艙外的“定心丸”

1月12日,是胡建們向深海發(fā)起挑戰(zhàn)的日子。零點,從胡建、管猛、董猛作為第一批探摸隊員從生活艙邁入潛水鐘的那一刻起,到臨近中午第二批作業(yè)隊員譚輝、羅小明、李洪健從潛水鐘回到生活艙,“深潛號”上幾乎所有穿著橙色工作服的上海打撈局員工都徹夜未眠。在這個連艙內潛水員上廁所都需要指令的任務完成前,沒有人敢有一絲松懈。

“要是身體不舒服,你們一定要說出來。”這句話成了監(jiān)控屏幕前金鋒的口頭禪。他知道按照潛水員的性格特點,不到堅持不下去的時刻,沒有人會選擇放棄,更何況這是一次如此有意義的特別行動。“所以我們每分每秒都得看著,出現任何異常就啟動應急預案。”

盡管對于精挑細選的6名隊員,上海打撈局上上下下都很有信心,但他們還是做了充分的準備。“如果感覺身體不行,可以單獨提前結束任務,而且還有4名后備隊員做替補,不影響作業(yè)。”金鋒說,這無異于給了這些年輕隊員一顆“定心丸”。

由于此次完成加壓的生活艙和潛水鐘內的壓強比艙外常壓要高30倍,潛水員在沒有減壓的情況下出艙必然會危及生命。這套300米飽和潛水系統(tǒng)配備了備用艙、逃生艙、生命保障系統(tǒng)等,艙與艙之間由一段長約0.5米、直徑約1米的管道連接。金鋒說,一旦某個潛水員出現突發(fā)狀況,報備到控制室的“生命支持”后,備用艙將立即開啟加壓,幾分鐘內就能達到與生活艙同樣的壓強,潛水員只要從生活艙穿過管道進入備用艙,就能提前減壓。若遇到母船出現需要所有人員棄船求生的狀況,“生命支持”也可以在幾分鐘內將逃生艙壓強加到與生活艙的一樣,待所有飽和潛水員進入逃生艙后,將逃生艙拋入海里等待救援即可。

“近20年來,我們沒有發(fā)生過一起潛水事故。”郭杰說:“局里對安全方面的投入越來越多,不僅買最好的設備,而且工作人員操作嚴謹、管理規(guī)范,將風險控制在最小。”

35歲的李洪健是6人中年齡最長,也是最早和海打交道的。1996年高中畢業(yè)后,他去青島海軍北海艦隊當了防救船潛水兵,2001年退伍后一直從事商業(yè)打撈。2007年,他進入上海打撈局,剛剛接觸飽和潛水時,這位與潛水打了將近20年交道的“老資格”坦言,“忽然感覺挑戰(zhàn)很大”。

飽和潛水就是個需要不停學習的職業(yè)。技術在不斷革新,潛水鐘里隨時可能添置新設備,而且作業(yè)時艙里或鐘里出現任何設備上的突發(fā)情況,潛水員必須有能力解決。為此,局里隔三差五給他們做培訓,教他們如何電焊、檢測等等。

“局里已經定下了目標,要分步推進500米飽和潛水計劃,將來咱們再搞個世界第一,那時更牛氣!”李洪健響亮地說。