淺談草原地區風吹雪雪害防治技術

郭文杰

(呼倫貝爾市公路勘測規劃設計有限公司,內蒙古呼倫貝爾 021008)

淺談草原地區風吹雪雪害防治技術

郭文杰

(呼倫貝爾市公路勘測規劃設計有限公司,內蒙古呼倫貝爾 021008)

由于惡劣的自然環境及多種自然災害的影響,嚴重制約了公路運輸功能的發揮,其中風吹雪就是公路上經常發生的災害之一。公路本身是造成風吹雪雪害的主要原因,所以風吹雪雪害防治要以“標本兼治,以本為主”為原則,在公路建設初期進行合理選線和路基斷面形式合理設計尤為重要。

吹雪雪害 合理選線 路基斷面 設置擋雪墻

草原地區風吹雪雪害防治技術的研究具有重要的生產意義。隨著國家西部大開發戰略的實施,公路建設已成為現階段西部地區基礎設施建設的重點。作為擁有全國最大草原的呼倫貝爾市,它的公路網,不僅能適應社會市場經濟對運輸事業的需要,而且在國民經濟發展和人民生活水平的提高中發揮著舉足輕重的作用。但由于惡劣的自然環境及多種自然災害的影響,嚴重制約了公路運輸功能的發揮,其中風吹雪就是公路上經常發生的災害之一。風吹雪對公路交通的危害形式有兩種:一是風雪流降低能見度,影響駕駛員視線,形成視程障礙;二是路面積雪,影響車速甚至阻斷交通,形成通行障礙。

在路基斷面形式中,路塹積雪的概率最大,零路堤也容易積雪;無防雪措施的地段,其積雪概率明顯增大,而防護措施的建立則使積雪的威脅大大降低。

由此可見公路本身是造成風吹雪雪害的主要原因,所以風吹雪雪害防治要以“標本兼治,以本為主”為原則,在公路建設初期進行合理選線和路基斷面形式合理設計尤為重要。

1 合理選線

通過對風吹雪地區的公路歷史積雪路段以及典型調查點對比分析結合公路風吹雪雪害成因的研究成果,公路線形選擇和設計的基本原則與主要方法是:

(1)公路選線和設計中應考慮自然景觀和人造景觀的和諧,充分體現景觀的異質性、鑲嵌性和景觀共生、協調美化理念。

(2)在草原公路走向應盡量與主風向平行或垂直,避免線路走向與主風向呈30°~60°角相交導致風雪流不易通過路面而形成雪害。

(3)路線應盡量利用四面通風的開闊地、臺地、山梁、隴崗等有利地形。

(4)當路線必須經過復雜、起伏較大的地形時,可順應自然地形之大勢,盡量避免大填大挖、寧填勿挖。

(5)陽坡日照時間較陰坡時間長,太陽輻射強,雪融化快,所以路線一般應設在陽坡。

(6)背風側雪害一般較迎風側嚴重,應力求多在迎風側設線,盡量減少在背風側盤繞。

(7)雪源豐富地區,應少設回頭彎。展線地段宜將路線拉開,避免上下線重疊。回頭彎路段宜采用高填方,否則須將上下線之間的“孤島”削平,使彎道全部敞開。

(8)在路線不過分偏離總走向的前提下,若路線繞長不多、工程造價增加有限時,應盡量繞避嚴重風雪地區,不能僅從工期與造價考慮,硬行穿越一些雪害極嚴重地段。

(9)若無法繞避嚴重風雪地區,可因地制宜選擇里程最短的路線穿越,減小工程量,同時考慮有利于采取雪害防治措施的地形條件,把雪害的程度降到最低,以減少雪害防治、公路養護的投入。

(10)積雪地區的路線、路基設計,最好有一、兩個冬季的沿線現場觀測資料作為依據,至少應在冬季進行現場積雪情況的調查,以便對設計進行必要的修改。

(11)如遇在有埡口的地形的一側經過,應在埡口2000m以外平行布線。

2 合理路基斷面

2.1 合理路堤形式

2.1.1 路堤高度

通過實驗表明:路面的風速增加值與路基高度密切相關。在一定高度范圍內,隨著路基高度的增加,路中心的風速迅速增加。路基高度在3.5m以下時,隨著路基高度的提高路中心風速增加很快,路基超過3.5m以后,雖然路中心0.5m高度處的風速仍在提高,但增加幅度卻開始變小。

路基高度超過15.1m以后路中心風速只有曠野風速的89%。風速增加值為零的高度一般在6.1至15.1m之間。所以公路路基并非越高越好,公路路基高度應該在0.5m~6.1m范圍內選擇。

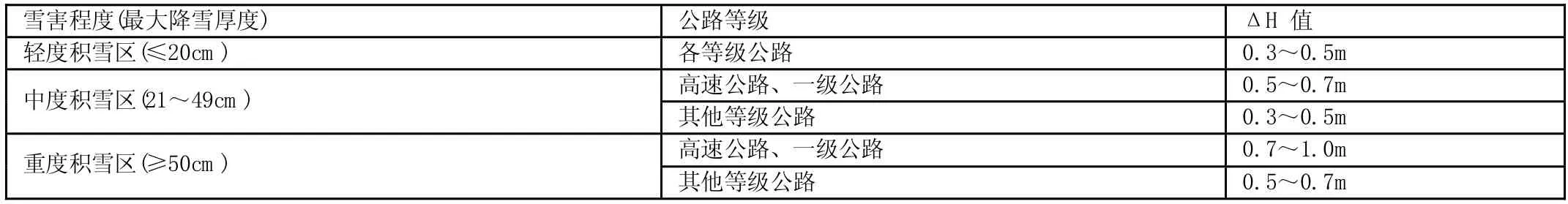

在風吹雪雪害地區,路堤的合理高度應為既不易引起路面積雪、工程造價又低、且與自然相協調的最小路基高度,經過進行多方面比選、分析,在平坦開闊地區,不易形成雪害的路基最小高度H可應用該公式計算:

式中:H——不易引起公路積雪的最小路堤高度(m);

Hc——當地最大降雪厚度(m);

ΔH——為安全值,即保證路堤不積雪所要求的在多年最大積雪深度以上的抬高值(m)。

推薦不易積雪的路基最小高度宜為:0.5m至1.5m。

2.1.2 路堤邊坡

適宜的路基邊坡可保障風雪流的連續性,減小其渦流的規模,使其通過路面。路堤邊坡應盡可能放緩,但坡度太緩則增加工程造價,故綜合考慮公路與自然相協調以及造價等因素,推薦風吹雪雪害路段路基邊坡為1:2~1:5。

2.1.3 斷面形式

風吹雪雪害路段的路基寬度應有利于風雪流順利通過。在草原牧區不易形成雪害的等級公路,應以二級公路為主,三、四級公路為輔;對于高速公路和一級公路推薦采用分離式斷面(與二級公路斷面形式相似),若采取整體式斷面,中央分隔帶要與路面平齊,且不宜種植植物,以使風雪流順暢通過路面。

2.2 合理路塹形式

2.2.1 全路塹

在小于2m的路塹中,第一弱風區出現在路肩至背風側路塹坡腳處;第二弱風區出現在坡腳至迎風路肩以上部位。風雪流中大量的雪粒在弱風區不同程度的堆積,形成雪害。

不易形成雪害的路基高度安全值取值表

在2~4m的路塹中,在背風側的邊坡上有弱風區,而在迎風側的邊坡附近氣流運行突然迎面受阻,產生旋渦氣流,因此,當風雪流通過時,在背風側的邊坡附近產生積雪。

當風雪流通過4~6m的路塹時,既存在減速區,又產生較弱的旋風氣流,這時,路塹中的積雪產生得比較緩慢,并發生在背風側邊坡上。

當風雪流通過大于6m的路塹時,路塹中部將產生較強的旋風氣流,阻止雪的沉積。故在大于6m的路塹中,不會產生嚴重的積雪。

對于高度小于6m的路塹,路面是否積雪與路塹上、下風區有無足夠的儲雪空間有密切的關系。對于深度在4m以下的全路塹,宜采取放緩邊坡的措施來防治路面積雪;當全路塹的深度在4m以上時,宜采取加大路塹兩側積雪平臺(L值)的辦法防治路面積雪。草原路塹邊坡比宜采用1∶2~1∶4,平臺寬度不小于4m。

2.2.2 半路塹

迎風路段下風側路塹邊坡和下風面山坡的高度及距離一定時,迎風路段路面風速隨下風側的路塹坡度變緩而逐步增加。迎風半路塹下風側山坡的高度、邊坡,尤其是路塹L的值對公路積雪影響最大。故在路塹深度不太大(3m以下),且離路肩有一定距離的條件下,可通過放緩下風側路塹邊坡、加大L值等來防治雪害。同理,背風半路塹也以此方法防治雪害。

3 設置擋雪墻

擋雪墻是設置在公路上風側,利用墻體的阻擋作用減弱風雪流運行速度,使雪粒沉積的人工建筑物。如果擋雪墻與公路之間的距離、墻的高度合適、路基斷面為路堤時,擋雪墻積雪后就可以發展形成輸雪斷面,這時的擋雪墻就具有了輸雪功能,使后續更多的風雪流通過公路。若適當改變墻與主風向的交角,擋雪墻也可發揮導雪的功能。所以,擋雪墻是一種先阻雪后輸雪又可導雪的防治公路風吹雪雪害的人工建筑物。

4 設置防雪柵欄

防雪柵欄是設置在公路上風側或公路兩側、由板條等材料制成的一種防治公路風吹雪雪害的人工建筑物。

防雪柵欄依據其移動性可以分為:

(1)固定式防雪柵:在整個防雪期間不需移動,它的高度可以根據雪害地段移雪量的大小確定。

(2)移動式防雪柵:即指在整個防雪期間,根據柵前后的積雪情況,可以隨時移動的柵欄。

(3)半固定網圍欄式防雪柵欄:即指整個防雪期間,依據雪害防治需要而可以隨時移動位置的柵欄。

5 掛草網圍欄

在呼倫貝爾大草原,公路兩側廣泛設置有網圍欄,多數與公路平行且距公路20m~30m。進入秋天后網圍欄上就掛有大量干枯的風滾植物,就等于給公路增設了一道“透風式植物墻”,入冬降雪后,掛草網圍欄前后可形成積雪范圍不等的雪堤,從而有效阻止了雪粒的前移,避免了公路雪害的發生。

6 防雪林

防雪林是防護林體系中的一個新類型,它由數行林木組成,在公路迎風側或兩側營造。防雪林是通過降低風吹雪的風速和儲納積雪,來減少吹雪在公路上的飛雪量和積雪量,從而來緩和視程障礙和通行障礙。

7 結語

依據公路雪害區劃,無雪害區域僅需注意極端年份帶來的積雪威脅;有雪害區域則應按雪害危害程度的不同,防治對策如下:

重度區——采取營建防雪林、建造淺槽風力加速堤等為主的綜合防治措施,以輸、導雪為主;

中度區——采取改變路基邊坡比、路基斷面形式為主要措施,以導雪為主;

輕度區——采取建造擋雪墻、臨時性防雪設施為輔的措施,以阻雪為主。