皮帶的懸吊搭接及預防皮帶輸送機跌煤點皮帶比縱向撕裂的創新

李吉祥

(大同煤礦集團公司四臺礦,山西大同 037003)

皮帶的懸吊搭接及預防皮帶輸送機跌煤點皮帶比縱向撕裂的創新

李吉祥

(大同煤礦集團公司四臺礦,山西大同 037003)

通過對原皮帶搭接方式難以滿足現階段運輸系統快速高效等問題的分析,提出了將原方式改進為懸吊式搭接,改進后有效解決了皮帶搭接處影響行人行車、落煤點處撒煤、不變清理等問題,使用后不僅提高了運輸系統的快速、高效,并且比以前更省人、省心、安全。

運輸系統 懸吊搭接 安全 高效

如何提高運輸系統的快速、高效是否實現快速掘進的主要條件,四臺礦石炭系延深運輸系統采用的是帶式輸送機+無軌膠輪車+無軌膠輪車鏟車的方式,以前本礦隊組運輸煤矸所用的兩部帶式輸送機,落煤點處搭接都是穩裝在底板上的垂直式搭接,這樣一來就難以滿足隊組高效掘進的要求,嚴重影響了隊組的運輸需求,且影響人員過往及支護材料運輸尤為嚴重,經認真分析研究,將原有帶式輸送機搭接方式改進成懸吊式搭接方式后,有效解決了因工作面現場條件受限所導致運輸系統無法實現快速高效及預防皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂等諸多問題。

1 設計要點

(1)根據現場情況,確定2部皮帶頭與1部皮帶之間搭接處的相對垂高(正常情況下皮帶機頭與搭接皮帶跌煤點垂高為不小于300mm);(2)根據最大通車高度,計算出懸吊皮帶頭離地高度及2部皮帶搭接處跌煤點的受力大小,確定高度及跌煤點下方安設的合理緩沖輥;(3)確定導料槽及其穩設2部皮帶機頭固件的相對尺寸。

2 設計過程

(1)首先應對2部皮帶輸送機有一個全面了解,充分了解其主要的性能參數;(2)根據現場實際環境,皮帶的大小,通車大小、行人高度等要求,按其具體要求進行設計圖紙加工;(3)加工完畢后,進行安裝、模擬運轉、微調等使之符合設計要求。

3 設計制作步驟及說明

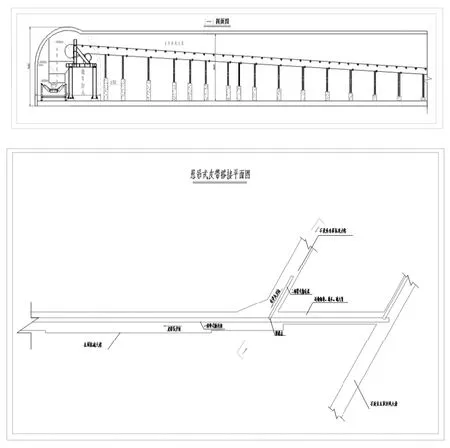

圖1

(1)現巷道斷面規格為寬×高:5640×4620mm半圓拱斷面,皮帶H架高度為700mm,最大通車高度為無軌膠輪車鏟車2800mm,通過以上尺寸計算出最大懸吊皮帶尺寸高度離巷道頂板H懸=H巷—H車—H皮=4620—2800—600=1220mm;(2)根據2號帶式輸送機的運行速度確定跌落1號帶式輸送機的跌煤點及其拋物線,確定擋煤板的安裝位置及跌煤點處緩沖輥的安設數量(正常高度下緩沖輥的安裝是沿跌煤點的中間線排距方向各兩組);(3)按設計安裝搭接處的皮帶頭,由于皮帶頭設備的特殊情況,皮帶頭穩裝必須安裝在支撐固件的承載段上,并于皮帶頭正上方2側均勻布置3根錨索(錨固端不低于3M),皮帶頭左側用厚30mm寬500mm木板牢固搭接于懸吊皮帶頭H架上已做檢修過道,皮帶后方的H架依實際情況各自施工水泥墩(水泥墩也可以用定制的加高H架腿來替代);(4)安裝皮帶頭清煤器(推薦使用現在的尼龍毛刷式清煤器)等輔助件,完成試運轉,確認無誤安全后,正式投入(圖1)。

4 預防皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂創新

(1)皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂的原因;皮帶輸送機的皮帶在正常運行中不會發生縱向撕裂現象,只有當皮帶嚴重跑偏或外部尖銳物件,如鋼板、鐵塊、工字鋼、錨桿、大塊矸石等戳入皮帶時才有可能造成皮帶劃傷,嚴重時撕裂。皮帶跑偏造成皮帶撕裂一般只撕裂皮帶邊,不會出現在皮帶內側。防止皮帶跑偏比較容易,安裝時按要求安裝,正常使用,一般不會出現嚴重的皮帶撕裂事故。綜上述,因此本論文偏重煤流皮帶跌煤點由于尖銳物件戳入皮帶造成皮帶劃傷或縱向撕裂事故的分析。

(2)皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂的產生;一、由于施工人員的粗心大意將施工中使用的釬子、支護中產生的廢舊鋼筋網等堅硬物件遺留到煤流皮帶及跌煤點附近。二、煤流運輸系統中皮帶搭接處擋煤裝置由于加工中部件聯接不牢固,造成部分部件脫落。三、出矸過程中進入煤流的大塊矸石等堅硬異物。

(3)皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂的創新方法;現在目前大多數預防皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂都是安裝感應式縱向撕裂檢測器,而本文創新要點是改變跌煤點處的落煤方式,因為皮帶輸送及運輸系統是一條龍運輸且目前皮帶搭接處多為垂直式搭接,跌落煤流都是正切于輸送皮帶,而產生皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂又大多數都是人為因素導致的硬異物上皮帶,這樣一來如果一旦硬異物上皮帶很容易導致皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂,因此我們在煤流皮帶搭接處垂直跌落距離安裝創新的7字型緩沖擋煤板,這樣一來即使硬異物從皮帶跌落到下皮帶的話,他也是送著煤流方向,皮帶輸送機皮帶比縱向撕裂問題大大減少,同時由于7字型緩沖擋煤板帶有一定坡度,因此對砸落皮帶也能起到一定緩沖保護。

5 結語

由于現場受巷道斷面及皮帶大小、通車大小、煤流跌落高度等具體懸吊高度及7字型緩沖擋煤板創新就不在此一一介紹了,經過我們采用的懸吊方法創新了2部帶式輸送機之間的搭接方式,解決了多年來一直沒有解決的搭接后無法同時通車、通人、搭接處接煤效果不好等問題,而經過創新的7字型緩沖擋煤板經實踐使用更是大大減少了帶輸送機皮帶比縱向撕裂問題,以上創新經使用經濟實用、效果良好,既減少了大量的體力勞動又確保了運輸系統的安全、高效。

[1]陳維建.煤礦運輸與提升設備[M].徐州:中國礦業大學出版社.