致命眼神

◎董晴月

致命眼神

◎董晴月

四年了,幾乎每個夜晚,我的夢里都會再現這段被搶的經歷。

清晨,街上還很安靜,我手提提包,剛走出家屬院大門,身后猛然一陣摩托車轟鳴,我回頭張望,好心讓路,可就在這極短的一瞬,司機身后的一只手抓住了我的提包,隨即我被帶著往前跑去。頓時,我被震驚、憤怒和一剎那里急聚的反抗意識攥住。我的手被勒得生痛,我知道這樣很危險,也知道這樣跟著跑下去,早晚會被甩掉。可我固執地堅持著,堅持著。因為包里除了我的手機,還有一萬多塊錢。那是我前一天去總公司時,好心幫十幾個好朋友領回的年終獎金。那一刻,我能做的,除了拼命地攥緊提包帶子,便是憤怒地瞪那個人,用盡所有心力地瞪那個人,那個雖穿著鼓鼓的泡泡衣,罩著盔甲般的摩托車帽盔,我也能辨別出身形年輕修長的男子。就算最后提包帶子被硬生生地扯離我的手,提包被搶走了,我也沒有完全放棄。我的眼睛一直都追著這個男子,怒火噴燒地追著他,似乎要掘開他的胸口,看到他內心去!

多么年輕修長的身體啊!我想,青春的少女應該是被這樣的男子愛和保護才對,我為什么被他搶劫了呢?

就在提包脫離我手的那一瞬,我的手和這年輕男子的手緊緊地貼在了一起。可能是因為恨,后來這年輕男子的身影,以及我和他手觸碰的這一瞬,便烙在了我的大腦里。

這晚,當我在舞廳的黑暗里坐穩,這個清晨,這段被搶的記憶,便又清晰地浮現在我腦海里。

那時,我參加工作還不到兩年,單純得還沒有應對這種事的能力。我把這突發的不幸說給領導和同事,不但賠上了兩年的積蓄,同事和領導對我還起了猜忌。不但不再信任我的能力,對我的為人也產生了懷疑。這對我來說,實在是個慘痛的打擊。

我恨,我實在恨!!我不明白自己做一件好事,為什么要遭這樣的報應。為了自尊,我毅然決然地離開了單位,我發誓要找到這雙手。為了能找到這雙手,四年里,我不知換了多少工作。因為我的注意力全都集中在年輕男子的手上,幾乎到了走火入魔的地步,以至于有一次,我看到一個年輕男子的手實在骨感而柔滑,就一把抓了上去。當那人看著我的手說:“怎么?想拉郎配呀?”羞得我半天無語。最近,我又迷上了家屬院西邊一二百米的這家舞廳。因為有人透給我,舞廳這一帶是搶包黨最愛出沒和逗留的地方。而四年前,搶我包的摩托車就是從舞廳這里朝我開過去的。

四年了,我吃了多少苦,受了多少屈辱啊!可我堅信,只要上蒼給我一次機會,我就能辨認出那雙手來。而每當我回憶這段記憶,就像在給自己打氣,渾身頓時就會充滿斗志和力量。因此,當我雙眼逐漸銳利,便鷹般的在黑暗里搜尋起來。

就在這時,一個身形修長的青年男子徑直走過來在我對面坐下,我不由一愣,可我只習慣性地朝他的手看了一眼,頓時便明白了將要發生的事情。于是,我優雅而淡然地向他

伸出了邀請的手。

“請,請和我共同舞上一曲。”

“好的。”那時,青年男子坐下后,剛點著一支煙,便一邊摁滅,一邊應著站起。

當我們雙雙滑入舞池,我的左手搭在他的右肩上,我的右手握在他的左手心里,我心里便響了一個格外清晰的聲音:“錯不了,搶了我的包,并讓我丟了工作,吃盡苦頭的那個人,就是他!”

即便時間過去四年,我也清晰地記得,我和這人的手觸碰的那一瞬。那一刻,我碰到的雖只是他手的外沿,小拇指及拐彎處,可我卻由此推斷出了它的要害:硬挺而富有骨感,柔滑而細膩。

我還上網查了這種手的資料。資料上說,擁有這種類型手的人,多愛從事輕巧的腦力或高端的技術職業,其中也包括偷盜。

偷盜也是一種職業?我當時很意外。記得那時我曾憤憤地想,如果碰到他,一定要好好地質問他:你可以從事許多輕巧高端的技術職業,為什么偏偏要選擇偷盜這一行?我要將他繩之于法,讓他得到應有的懲罰!

可當這一刻真正到來,當我面對他,當我隨著他在纏綿而柔情的舞曲中翩躚時,我竟想和他成為朋友。連我都為自己的變化感到驚訝。

既然被偷的創傷已成了不可更改的事實,不如認識他,去了解更多殘酷的現實,以讓自己更加成熟。我想。于是便主動和他搭訕:“一碰你的手,就知道是干輕巧技術工作的。”

“也算是吧。”他的語氣里竟透著毫不掩飾的自得。

于是,我被激怒了。

“也算是吧?”我怒目圓瞪刺向他,“那,到底是什么輕巧的技術工作呢?不會輕巧到不勞而獲的程度吧?”

“你,別,別這樣看我。”他一下就局促緊張起來,眼睛不安地掃視著周圍,手指稍稍在我后背上摁了一下,悄聲說:“借一步說話。”然后就拉著我向舞廳的一角走來。

舞廳的一角是燈光打不到的地方,我只能模糊地看到他臉的輪廓,卻看不清他臉上的表情。

“那個我早不干了。”他在黑暗里說,接著點燃了一支煙,猛吸幾口,彈了一下煙灰,又說:“我現在在干食品加工。”

原來,他不但認識我,還記得四年前的事情?!我心里頓時一陣轟鳴。

“食品加工?”我挖苦道,“這可不比那啥,多辛苦啊是不?”

“不,很輕松!而且掙錢也比以前容易得多了。”他坦蕩地說,似乎對自己的工作很滿意,還似乎有些歉意。

這可真讓我意外。

“哦,會這樣?我,我剛才并沒有傷害你的意思。我只是喜歡和各種另類的人交朋友,聽他們講他們獨特生涯的故事。”在極短的時間里,我極力地鎮靜著自己。

沒想到他卻說:“那太巧了,我這里正好有一個你感興趣的故事。這樣吧,改天你來我的辦公室,我講給你聽。”

接著,他迅速掏出個小本,在上面刷刷寫了幾行,便朝我遞了過來。我還沒來得及思考和拒絕,那紙條已經在我手里了。我不禁緊張地想:難道他又盯上我了,設下了圈套讓我鉆?

可為了挑戰,或許也為了某種獵奇心理,我去了——之前,我做了充分準備,比如為了讓他說出偷我提包的經過,我準備了三套說辭,還特意準備了個錄音筆帶上,甚至為了自衛,我還貼身帶了把水果刀——按著他紙條上的地址一路找過去,我走進了一個氣派典雅滿屋字畫的辦公室。

那致命的眼神,

改變了我的命運,

卻又為何像一片陰云,

纏繞在我心上揮之不去……

他卻吟著一首詩朝我走來。

我突然就覺得和他很熟,有些像朋友起來。因為就在前幾天我還和《致命的眼神》的作者,在博客里聊得火熱。

“原來你也知道這首詩。”我便說他,“沒想到你說的故事是這樣的詩情畫意。”

“都是受你影響啊。”他也活潑起來。

“受我影響?”

他見我一臉茫然,就笑了,說:“你還是寫東西的呢?也不想想,為什么我一進舞廳,就直奔你而來了?”

“啊?!原來你真有蓄謀,難道你還想……”可我激憤的話還沒喊完,就被看到的一切驚呆了。

只見他拉開抽屜取出了一樣東西,那正是我四年前被他搶走的那個包!的確是那個包,我到死也不會忘記,鱷魚皮的,明亮的那種黑,上面有隱隱約約的蘭花。他把包往我面前推了推,有些羞澀地說:“今天,讓你來,就是還你這個,里面應該什么也沒少。”

我拿起包,打開來檢查,除了筆記本外,身份證、工資卡、手機、錢,還有包每個人工資的條子,和出門放在里面的手巾紙都原封未動,我不禁詫異。抬頭看向他,他卻給我講起了故事。

他說他四年前決定搶我的包,是因為無意中聽到的一段話。那時他和一個同行正在我家屬院附近的一個手機店里踩風,聽到一個聲音問:“怎么回來那么晚?”

“到單位領獎金去了,一會這個讓我幫著領,一會那個讓我幫著領,就拖到現在。”我說。

于是,他便伸頭看過來,見我拎著的包鼓鼓的,斷定一定不是一個小數目,便約好一個同行,第二天早早就起來等候在家屬院西邊舞廳附近。沒想到我竟出來的

格外早,這簡直是天賜良機,于是就發生了四年前的事情。

后來他卻對我說:“可自從搶了你的包,我再也沒有偷或搶過別的東西。因為,那天你的致命眼神,太讓我震撼了。它倔強、銳利,卻又無比純潔干凈;它像一把閃閃發光鋒利無比的刀,又像一個會說話的精靈。它一直糾纏著我、跟蹤著我、窺視著我,白天它使我不得安寧,夜晚它使我無法入眠,就算我躲在床底下,它依然跟著我,看著我……我根本沒法再偷東西,每當我想動手,那眼神就朝我逼過來,看著我,瞪著我,似乎要穿透我。”

“后來我為了贖罪,為了心里得到一點安寧,就開了家小小的食品加工廠。幾年來,除了疲乏得實在不行了睡覺和吃飯,我幾乎一刻也不敢停。我用不停研究怎么把活做得更精更細來分散注意力,我用超負荷勞動來忘記那眼神,為此訂貨的越來越多,我就把那些過去和我一起偷搶的人吸納進來,后來又吸納了不少下崗職工,廠子一次一次地擴大,不知不覺就成了現在的規模。”他說到這停了下來。

“真是祝賀你了。”我的心里卻酸酸的。

他倒為此成就了,我雖然找回了當初丟的包,可心靈的創傷,所有的煎熬和痛苦,還有那一切一切的損失,又該如何彌補呢?我想著,大概是覺得已無法懲罰他,而感到有些失落,便拎起自己的包,準備退出這闊大氣派的辦公室。

這時,他卻像猛然想起,趕緊俯身把我往辦公桌前的那把交椅上讓去:“你請坐,我還有話給你說!”

我很訝異,問:“你的棄惡從善的歷史不是都給我講完了嗎,還有什么要說的?”

他有些結巴地說:“還,還沒有講完。”

“那你說。”我有些不耐煩,便一屁股在那把交椅上坐下。

他沏上一杯茶,朝我遞過來,有些羞怯地說:“我是說,即便這樣,我也無法擺脫你那致命的眼神。”

我不做聲,只看著他,看他還會說些什么。

他在附近的沙發上坐下,搓著手囁喏了一陣,終于說:“后來我便開始想辦法了解你,聽說你丟了工作,我很不是滋味。后來聽說你一邊打工,一邊寫作,我真為你欣慰。我從你筆記本里找到你的QQ號,就經常進你博客,甚至也研究起寫作來,這首《致命的眼神》……”他說著說著,臉就冒汗了,紅得像雞冠子。

他見我驚愣在那里,突然鼓起勇氣大聲說:“我,我誠請你來,是為了聘請你做我食品廠的總經理和主人。”

“你說什么?”我一時沒明白過來。

他的臉越發冒汗,越發紅了,說話也越發結巴了。

“我,我,我想,只有聘請你,你來管理這個廠,做這個廠的主人,我用一生為你服務,為你效勞,心才能真正舒坦安寧。”他不敢看我,只低著頭說。

那一刻,我猛然就想起了那個晚上在博客上對他說的那些話,羞澀得只想用杯子把整個臉都遮蓋住。

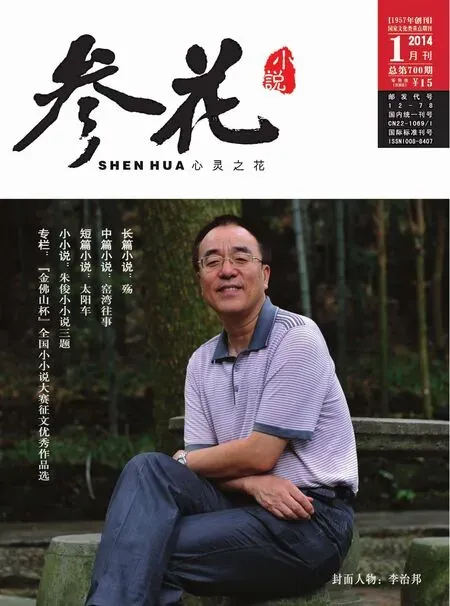

(責任編輯 張雅楠)