以非物質文化遺產保護為核心的歷史文化名鎮保護規劃

——以天津市葛沽鎮為例

孫曉光 蘇碧珺

(1.天津市規劃局津南區規劃分局,天津 300350;2.天津市津南區規劃設計所,天津 300350)

以非物質文化遺產保護為核心的歷史文化名鎮保護規劃

——以天津市葛沽鎮為例

孫曉光1蘇碧珺2

(1.天津市規劃局津南區規劃分局,天津 300350;2.天津市津南區規劃設計所,天津 300350)

本文在充分認識非物質文化遺產內涵和特征的基礎上,以天津葛沽歷史文化名鎮保護規劃為實踐,將保護非物質文化遺產作為保護的核心,根據非物質文化遺產的特征提出整體性、動態性、重點性和公眾參與的原則,從傳統風貌、物質空間、景觀空間、產業性功能和管理實施手段五個方面入手對歷史格局、文物遺存等物質空間的保護、更新和改造,同時實現推動非物質文化遺產保護、傳承、創新的目的。

非物質文化遺產 歷史文化名鎮 保護規劃 葛沽

我國歷史文化名鎮的保護始于上個世紀80年代。1986年,國務院在公布第二批國家級歷史文化名城時,首次提出對“對文物古跡比較集中,或能較完整地體現出某一歷史時期傳統風貌和民族地方特色的街區、建筑群、小鎮、村落等予以保護”,拉開了我國歷史文化名鎮保護的序幕。

當前我國歷史文化名鎮的保護主要采用物質空間保護的模式,對歷史文化街區中的非物質文化遺產關注不夠,造成了許多歷史文化名鎮感覺像仿古的建筑群落,缺乏精神文化的內核,難以再現其曾經擁有的旺盛生命力。本文從葛沽鎮實際情況出發,在歷史文化遺存破壞較為嚴重的現實條件下,將非物質文化遺產作為保護核心,并通過非物質文化遺產的保護引導物質空間的復原,以此達到延續歷史文化名鎮旺盛生命力的目標。

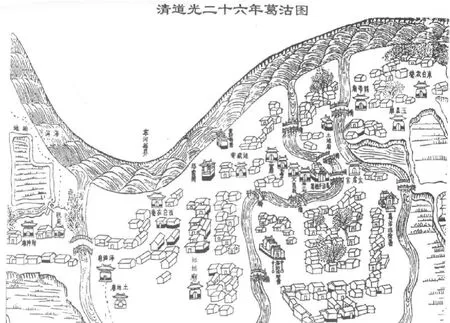

圖1 清道光二十六年葛沽圖

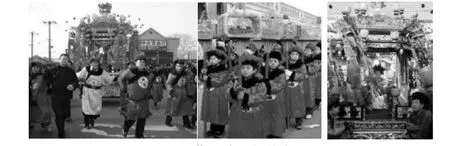

圖2 葛沽鎮寶輦花會

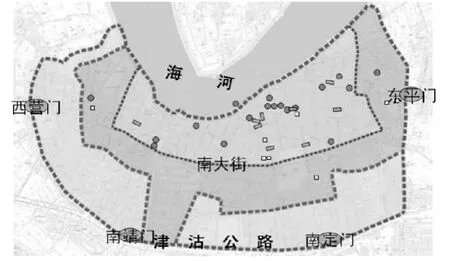

圖3 葛沽鎮歷史文化名鎮保護范圍

1 非物質文化遺產的內涵和特征

1.1 非物質文化遺產的內涵

2003年聯合國教科文組織第32屆會議通過《保護非物質義化遺產公約》,把“非物質文化遺產”的概念定義為“指被各群體、團體、有時為個人視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現、形式、知識和技能,及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所”。2005年,中國國務院《關于加強文化遺產保護工作的通知》中對其定義指:“各種以非物質形態存在的與群眾生活密切相關、世代相承的傳統文化表現形式,包括口頭傳統、傳統表演藝術、民俗活動和禮儀與節慶、有關自然界和宇宙的民間傳統知識和實踐、傳統手工藝技能等以及上述傳統文化表現形式相關的文化空間。”從以上定義來看,非物質文化遺產涉及文化表現形式,有關的工具、實物、工藝品以及與文化表現形式相關的文化空間(或文化場所)這三個方面,而其內涵包含了科學價值、社會價值、生態價值、多樣性價值等,外延擴展到“有關自然界和宇宙的知識和實踐”。

1.2 非物質文化遺產的特征

非物質文化遺產是人類特殊的遺產,它特殊本質規定性決定了它與物質文化遺產不同的特征,首先,非物質文化遺產具有無形性,是以一種變動的、抽象的和依賴于人的觀念和精神存在,物質形式只是其外在的、必要的載體,而不是非物質文化的內核;其次,非物質文化具有過程性, 它的生成和傳承直接表現在人類具體實踐過程中,并在這一過程中不斷創新和發展,也可以說非物質文化遺產的傳承是具有動態性的;第三,非物質文化遺產就其存在形態而言,不僅有著不同的形態,就是同一種非物質文化遺產在不同時期和不同的地域形態也不相同;第四,非物質文化遺產依托于人本身而存在,以聲音、形象和技藝為表現手段,并以身口相傳作為文化鏈而得以延續,是“活”的文化及其傳統中最脆弱的部分,其文化內涵基本上是通過人的活動表現出來,直接傳達給受眾(或物體),非物質文化遺產的活態性是其最重要特征之一。

2 葛沽古鎮現狀與特色

葛沽鎮位于天津市津南區東北部,地處京濱綜合發展軸與東部沿海發展帶的交匯處,是連接天津中心城區與濱海新區的樞紐地帶。在歷史上,葛沽曾以海防重鎮,海漕碼頭,文化昌明,名勝繁多,景色宜人而聞名遐邇,有“北國小江南”的美譽,2006年葛沽被評為天津市市級歷史文化名鎮。

2.1 歷史格局

葛沽于宋代建鎮,距今已有千年,是中國北方八大古鎮之一,根據文獻考證及清代道光廿十六的鎮區圖紙可知,鎮區歷史格局可以概括為:①水流三帶,柳影九橋;②九橋十八廟;并分布巡檢署,千總署,稅局等官衙及大量民居建筑。然而在文革期間大量歷史文化遺存給損毀,雖然80年代中對部分遺存進行了重建和恢復,但由于長期以來未得到有效的保護,造成古鎮風貌破壞較為嚴重,歷史格局已基本不復存在,僅有藥王廟、鄭家大院、張家大院、津東書院、蘇家五號院、萬字會、鄧岑子貝殼堤、康熙行宮、碧樾行宮遺址等歷史遺存散布在古鎮內。

2.2 非物質文化遺產

葛沽鎮是歷史上華北“八大古鎮”之一,自明代就是天津地區著名的水旱碼頭及貿易貨物集散地。由于漕運發達,該鎮居民多以船業為生。明永樂年間,當地富商與官府出面,在春節至元宵節期間,把海神娘娘(媽祖)塑像放入官轎,用人抬著沿街觀燈,此舉引得大批船民前來進香禱告,乞求海神娘娘保佑船民出行平安,最終形成了寶輦花會這一民間祭祀活動。與物質遺存不同,經過幾百年的沿襲、創新與發展,寶輦花會形成了以娛神、娛民為內容,以民間花會為載體,含有歷史、民俗、藝術、信仰、商貿等諸多文化內容的大型媽祖祭祀活動。整個活動從組織安排到花會表演構成一系列完整系統。古鎮花會分為兩大類,一為座樂,一為耍樂。座樂指八架寶輦、二架寶亭、八處茶棚、十道法鼓,耍樂指高蹺、龍燈、竹馬、旱船、漁家樂、海會、小車會、中幡、梆子腔、十不閑等以歌舞、秧歌、雜技、戲曲、語言為表演形式的花會。寶輦花會會規縝密、曲儀考究、氣勢恢宏、場面壯觀,葛沽寶輦成為名揚海外、世所罕見的民間花會藝術珍品,葛沽鎮也因此于2003年被國務院文化部命名為“民間藝術之鄉”。2008年“葛沽寶輦”被列入國家級非物質文化遺產名錄。

3 以非物質文化遺產保護為核心的保護性規劃主要思路

葛沽古鎮的發展由于種種因素,無論是歷史格局還是傳統風貌都沒有得到很好的保護,但是作為非物質文化遺產的寶輦花會卻得到了很好的保存和延續,因此作為葛沽古鎮的保護規劃中應該充分利用這一優勢,以非物質文化遺產為核心,延續歷史文化古鎮的生命力,在非物質要素保護和延續的同時,來帶動對現有歷史遺存的保護,并通過其逐步恢復古鎮的歷史格局和傳統風貌,最終實現對歷史文化名鎮的保護。

葛沽歷史文化名鎮非物質文化遺產的保護離不開承載其活動物質空間載體,因此在物質形態的保護規劃中,應該保證其所承載的非物質文化活動相脫節。也就是說,在保持風貌的完整性、傳承其歷史的真實性的同時,必需保持其對非物質文化遺產的延續性和推動性。為了保護非物質文化遺產,延續歷史文化名鎮的生命力,在規劃中應引入下列原則,以指導古鎮建設“有序、有據”地進行。

3.1 整體保護原則

整體性保護體現在物質遺存與非物質遺存的整體性保護方面,物質遺存是非物質文化遺產存在和傳承的空間載體,非物質文化遺產的活態性又賦予物質遺存以生命力,兩者是緊密聯系不可分割的。因此在物質空間保護過程中,除了綜合考慮村鎮、街區、巷道、院落、建筑等各個層面的保護問題,更重要的是綜合考慮“實”的建筑形態與“虛”的非物質文化的關系問題,從全方位制定古鎮風貌的保護策略,在保持古鎮風貌的統一、完整的前提下,有利于非物質文化遺產的傳承、創新和發展。

3.2 動態保護原則

非物質文化遺產的保護具有動態性的特征,以此在物質空間方面也要用動態的眼光看待保護與更新,在注入現代化需求與現代化生活節奏的時空下,謀求古鎮傳統風貌的多元表達方式,從而使非物質文化遺產的保護獲得更多推動其創新發展的動力。即在傳統風格的物質空間中,融入新的使用要求,在發展中保護古鎮的風貌,完善古鎮的功能,使其能夠適應非物質文化遺產創新與傳承的要求。

3.3 重點性原則

在堅持整體性保護原則的前提下,對重點區域局部改造的方式具有靈活性、有利于公眾參與、有利于資金流動以及建筑環境質量的控制,從而能夠迅速形成初步效果,為非物質文化遺產的保護提供一個空間平臺,為其傳承和發展奠定基礎。因此,在歷史文化名鎮更新改造工作中,抓住最能夠體現非物質文化遺產的精神特質或者承載非物質文化遺產的空間區域,進行重點改造是歷史文化名鎮更新改造中較為常用的手法,也是最有利于非物質文化遺產保護和協調局部與整體關系的方法。

3.4 公眾參與原則

非物質文化遺產依托于人本身而存在,以此在其保護和傳承的過程中離不開人,因此在歷史文化名鎮更新改造過程中要充分體現這些作為非物質文化遺產組成部分的參與者的想法。另一方面,非物質文化遺產的傳承和發展是根植在大眾的日常生活中的,只有這樣才能具有長久的生命力,規劃應該調動居民參與的積極性,讓非物質文化遺產的保護成為當地居民謀求發展的自覺行動。大家的集體參與,可以將非物質文化遺產及其物質空間載體這些歷史上民眾集體智慧的結晶推到一個新的境界。

4 以非物質文化遺產保護為核心的葛沽歷史文化名鎮保護對策

4.1 分層次展現古鎮的傳統風貌

規劃依據寶輦花會會道、水流三帶格局和歷史建筑和文保單位的分布,將古鎮區域劃分為核心保護區、建筑控制區和風貌協調區三個層面分別進行保護,并使對非物質文化遺產的傳承和發揚,滲透在保護規劃的每個環節中。

4.1.1 古鎮核心保護區層面

這是整個保護規劃的核心和重點。北側緊臨海河南岸,南側以南大街為基準向南擴展約80米的街坊范圍,西側以水流三帶的西溝為基準向西擴展約100米的街坊范圍,東側以水流三帶的東溝為基準向東擴展約100米的街坊范圍。核心保護區域中包含歷史上的九橋舊址、十八廟中十六座廟宇的舊址和現狀寶輦花會八大茶棚中的四個茶棚。

首先,對整體空間肌理進行梳理,重點是以寶輦花會會道作為空間組織的核心,保證傳統巷道的宜人尺度和傳統的文化氛圍,強調四大茶棚之間的空間聯系和會道各個空間節點的控制,同時將歷史建筑和歷史遺跡有機的組織在這一空間體系當中,形成以弘揚古鎮的傳統文化特征的步行游覽線路。即為非物質文化遺產的保護創造前提條件,又能引導古鎮傳統風貌的恢復。

其次,對核心保護區內的建筑要嚴格進行控制,對一至二層建筑在保留的基礎上進行改造,建筑形式與鄭家大院民居風格相統一,采用坡屋頂建筑。對現狀體量大、風格與古鎮強烈不協調的現代建筑,尤其是在一些重要歷史遺跡上的現代建筑,要逐步進行拆遷重建,新建建筑以院落式為主,為清至民國末年華北民居風格,采用坡屋頂建筑形式。對歷史遺跡在有條件的情況下進行恢復重建,以此提升核心區的整體形象和空間品質,為文化的展示提供了一個平臺。對核心保護區內的建筑采取搶救性整理,在保護過程中,對這部分內容加以重視。

4.1.2 建筑控制區層面

依托葛沽古鎮現狀道路肌理,劃定古鎮建設控制區范圍:北起古鎮核心保護區界限,南至津沽公路,西接順利一條、建華一條等現狀胡同,東到古鎮原有護城河。其中,歷史上十八廟中兩座廟宇的舊址和現狀八大茶棚中的四個茶棚在此區域內。

該區域要注重與核心保護區的銜接和延續,尤其是在寶輦花會會道兩側的建筑要進行嚴格的控制,對四大茶棚等空間節點要嚴格按照歷史風貌進行控制,使其能夠融入到非物質文化遺產展示的空間體系當中。其他區域在建筑在滿足現代生活功能要求基礎上,控制其體量和風格,使其能夠與核心保護區保持一致。

4.1.3 風貌協調區層面

依托葛沽古鎮原有護城河、老城墻的位置,劃定古鎮建設協調區范圍:北臨古鎮建設控制區界限,南至津沽公路,西接古鎮原有護城河,東到古鎮原有護城河。其中,歷史上的護城河和四座古城門:西營門、東平門、南靖門和南定門在此區域內。

風貌協調區是為保證整體風貌和環境的完整而劃定的外圍環境風貌協調區域。要做好區內建筑與核心保護區、建設控制區之間合理的視覺景觀過渡。建筑功能以居住和對環境不產生污染的公共建筑為主。建筑服從“體量小、不高、不洋、不密,多留綠化帶”的原則實行控制。

4.2 為非物質文化遺產重塑物質空間載體

非物質文化遺產偏重于以非物質形態存在的精神領域的創造活動及其結晶,它們往往無法觸摸,難于把握,容易被忽略,甚至受到損壞不易覺察。因此,解決對非物質文化遺產保護和傳承脆弱的傳統方式,需要通過有形的載體來實現對其安全有效的保護。而存在于歷史文化名鎮中的歷史格局、街巷空間、歷史遺跡等,作為一種文化空間對于非物質文化遺產的保護尤為重要。

葛沽鎮的寶輦花會具有500多年歷史,是極具地方文化特色的非物質文化遺產,其中街巷空間是寶輦花會會道的重要物質空間載體,正是在這一載體中展示其無窮的文化魅力。因此在葛沽歷史文化名鎮的保護規劃中,將花會會道作為整個古鎮保護的核心,不僅力求保留原來的街巷走向、尺度,而且對于兩側建筑風貌也進行嚴格的控制,以力求原汁原味的展示寶輦花會的文化魅力。而對于承載寶輦的另一物質載體——茶棚,經歷了拆毀——重建的過程,當前由于得不到很好的保護,逐漸破損和荒棄。在保護規劃中除了對其進行必要的修復了和更新之外,還將其與社區發展結合起來,使其在平時作為社區的公共活動場所,通過賦予其新的日常功能以保持其生命力。

4.3 塑造展示非物質文化遺產的景觀

非物質文化遺產主要表現在精神層面,具有無形性,而其保護和傳承需要一種物化的形式在展示,才能使其具備長久而旺盛的生命力。因此在保護過程中就需要通過塑造景觀將非物質文化展示在大眾面前。

非物質文化遺產的景觀可以從兩個方面來展示,一方面是通過相關活動的策劃,在寶輦花會的進行過程中將自身的文化魅力展示出來;另一方面就是在古鎮的空間中塑造出與寶輦花會有密切聯系的物質景觀。在規劃中主要在一些空間節點,比如祭祀中心、主會場等標志性的空間節點運用雕塑作為主體景觀以及以壁畫的形式展開一幅寶輦文化景觀長卷,使人們從中切身感悟到寶輦悠遠的歷史淵源和濃郁的民俗節慶氛圍。

4.4 以產業性發展促進非物質文化遺產的活態性保護

要想使非物質文化遺產保護取得成效,很重要的一點就是做到活態性保護。非物質文化遺產大多靠口傳心授,而許多項目的傳承人,都是七八十歲高齡,并且人數屈指可數。沒有年輕人來傳承“絕活”,非物質文化遺產將變成博物館中的展覽品,而不是活靈活現的原生態。因此非物質文化遺產的保護應植根于產業化的拉動作用,借助于產業化載體,特別是現代旅游業和文化產業發展的雙重拉動,使其在實現文化價值的同時,也能夠實現一定的經濟價值,這樣才能更好的實現對非物質文化遺產的保護。

在葛沽歷史文化名鎮保護規劃中為非物質文化遺產的產業性發展創造了有利條件,通過創造出各種物質空間,并賦予這些空間旅游、接待、休閑、文化等功能,通過商業化的運作來為非物質文化遺產保護提供資金,同時也為這些非物質文化遺產的傳承人提供生活來源和保障,實現非物質文化遺產保護與產業運作的二元互動和良性循環,從而獲得可持續發展的動力。

4.5 以地段設計導則的管理手段推動規劃的實施

對于歷史文化名鎮的保護,規劃中從總體到局部單元,都相應地制定了措施。如果不能有效地控制和引導建設,規劃沒有現實意義了。因此,建立保護規劃與建設管理之間的聯系很重要。

根據古鎮范圍內保護要求的不同,規劃采用的是引入地段設計導則的方法,把規劃與控制管理銜接起來。使不同區域或地段在面臨改造、重建等情況時,有所依據和指導。就像控規圖則為城市建設管理提供依據一樣,我們利用地段設計導則,分析評價地段的特點與存在的問題,提出保護的措施和改造的依據,并給出一個較為理想的地段空間示意。

這種用圖則的方式,分項分類對各個建筑的高度控制、建筑風格、色彩、材質、街巷空間、沿街圍墻、景觀要素、配套設施進行說明和規定,并分為控制性和引導性兩個方面。高度和配套設施為控制性的要求,而街道空間和建筑風格、色彩、材質,則屬于引導性要求,以為居民參與保護改造,提供了一個容易理解和操作的媒介。

5 結語

葛沽歷史文化名鎮的保護規劃,以非物質文化遺產的保護和傳承為核心,通過對古鎮的歷史格局、建筑風貌、景觀環境的更新改造,把歷史的文脈牢牢地鑲嵌在古鎮的空間形態中,同時為非物質文化遺產的產業性發展創造條件,營造出一個有利于非物質文化遺產保護的物質空間環境。把握隱含在物質空間下的文化要素、精神要素,保持歷史文化名鎮的旺盛生命力,這是保護規劃始終關注的問題,但隨著時代的進步、認識的發展,還需不斷研究探索,實現非物質文化遺產和物質遺產共同發展繁榮。

[1]譚宏.對非物質文化遺產生產性方式保護的幾點理解[J].江漢論壇,2010(3).

[2]吳平.非物質文化遺產的載體化保護與傳承[J].貴州社會科學,2008(11).

[3]楊永芳.非物質文化遺產原真性保護背景下的開封古城復古規劃[J].河南大學學報(自然科學版),2007,37(4).

[4]張曉冬.在歷史文化街區的保護規劃中傳承非物質文化遺產[J].小城鎮建設,2009(8).

[5]趙勇,梅靜.我國歷史文化名城名鎮名村保護的現狀、問題及對策研究[J].小城鎮建設,2010(4).

[6]王向紅,王獻軍.中和鎮非物質文化遺產的保護與傳承[J].海南廣播電視大學學報,2007,8(1).

[7]田夏夢,王浩,華予,陳曉曉.廢棄石宕口景觀改建中非物質文化遺產的利用和傳承——以新昌小寺岙石宕口景觀改建為例[J].安徽農業科學,2010,38(32).

[8]季誠遷,金媛媛.以產業化促進手工藝類非物質文化遺產保護——以天津楊柳青木版年畫為例[J].城市,2011(1).

[9]葛蔓蔓,吳偉進.挖掘·重現·永續——杭州市塘棲古鎮歷史文化保護區保護規劃概述[J].華中建筑,2006,24(10).