低軌遙感衛(wèi)星平臺長壽命制約因素研究

李 潭,沈 娟,陳塞崎,唐夢輝

(1.中國航天科技集團公司,北京100048;2.北京控制工程研究所,北京100080;3.國家航天局對地觀測工程中心,北京10000)

一、前 言

制約我國低軌遙感衛(wèi)星壽命的主要因素包括平臺和有效載荷兩個部分,其中衛(wèi)星平臺產(chǎn)品化水平高,可以重點突破以提高系統(tǒng)。本文將重點分析我國遙感衛(wèi)星平臺系統(tǒng)、關(guān)鍵單機、核心基礎(chǔ)建設(shè)等方面,全面梳理遙感衛(wèi)星在壽命可靠性方面的薄弱環(huán)節(jié),重點開展系統(tǒng)級延壽與可靠性增長、長壽命短板的核心產(chǎn)品的延壽、關(guān)鍵產(chǎn)品的成熟度提升、衛(wèi)星全生命周期運行管理、核心基礎(chǔ)能力建設(shè)等工作,全面提升遙感衛(wèi)星壽命和可靠性,以及長壽命高可靠研制能力。

二、國內(nèi)外低軌遙感衛(wèi)星壽命現(xiàn)狀

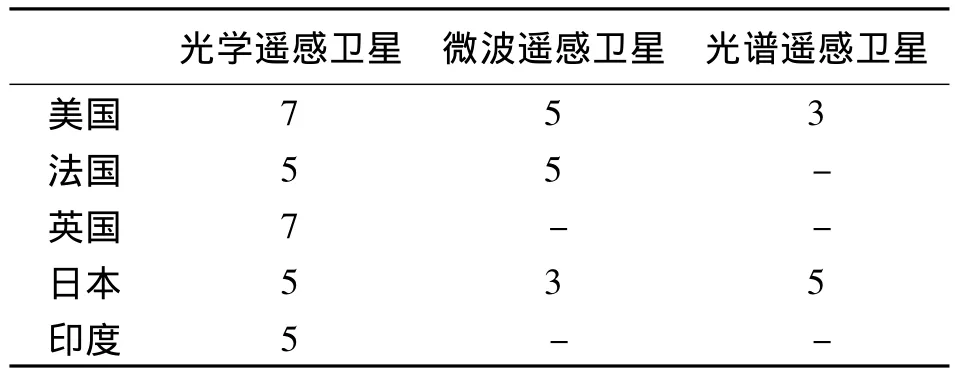

國外遙感衛(wèi)星設(shè)計壽命經(jīng)歷了從3~5年,再到當(dāng)前的7~8年的發(fā)展歷程(見表1)。

對于低軌光學(xué)成像衛(wèi)星,美國當(dāng)前商業(yè)光學(xué)遙感衛(wèi)星主要包括:Ball Aerospace&Technologies公司開發(fā)的BCP平臺,設(shè)計壽命7年,如WorldView系列衛(wèi)星、QuickBird-2等;美國軌道成像公司的通用中小型衛(wèi)星平臺LEOStar,如Obview系列和Geo Eye系列衛(wèi)星;洛馬公司研制的Landsat-7設(shè)計壽命7年,開發(fā)的小衛(wèi)星平臺LM-900設(shè)計壽命7年。法國低軌光學(xué)遙感衛(wèi)星主要采用MK系列平臺,設(shè)計壽命5年。法國CNES最新開發(fā)的敏捷型遙感衛(wèi)星Pleiades設(shè)計壽命5年。英國Surrey大學(xué)的遙感衛(wèi)星設(shè)計壽命7年。印度2010年發(fā)射的Cartosat-2B衛(wèi)星設(shè)計壽命5年。日本2006年發(fā)射的ALOS-1衛(wèi)星設(shè)計壽命3~5年。以色列2006年發(fā)射的EROS-2B設(shè)計壽命6年。

表1 2000年以來各國遙感衛(wèi)星平均設(shè)計壽命統(tǒng)計表 a

對于低軌高光譜衛(wèi)星,設(shè)計壽命均不超過5年,如德國的高光譜衛(wèi)星ENMAP設(shè)計壽命5年,美國下一代陸地探測衛(wèi)星LDCM設(shè)計壽命3年,美國用于全球二氧化碳精細監(jiān)測的OCO衛(wèi)星設(shè)計壽命3年,日本用于監(jiān)測大氣中溫室氣體含量的GOSAT衛(wèi)星設(shè)計壽命5年,加拿大用于監(jiān)測大氣臭氧層的SCISAT衛(wèi)星設(shè)計壽命5年。

對于低軌SAR成像衛(wèi)星,如美國2005年發(fā)射的Lacrosse5、意大利2007年發(fā)射的Cosmo-Skymed、以色列2008年發(fā)射的TecSAR、加拿大2007年發(fā)射的RadarSAT系列等,設(shè)計壽命均為5年,只有德國2006—2008年間發(fā)射的SAR-lupe系列衛(wèi)星,設(shè)計壽命10年。

目前遙感衛(wèi)星在軌實際運行壽命大多為7~8年,部分衛(wèi)星壽命超過了10年。法國1998年發(fā)射的SPOT 4衛(wèi)星和美國1999年發(fā)射的IKONOS-2衛(wèi)星,實際壽命均超過了10年,且仍在軌運行。美國2001年發(fā)射的QuickBird-2衛(wèi)星在軌運行超過10年,也仍在運行。實際壽命最長的是Landsat-5,自1984年發(fā)射以來,已在軌工作超過29年,直至2013年1月實施離軌操作。

與國外先進遙感衛(wèi)星相比,國內(nèi)遙感衛(wèi)星在壽命和可靠性方面存在明顯的差距和不足[1]。目前國內(nèi)遙感衛(wèi)星設(shè)計壽命3~5年,在軌實際運行壽命一般也為3~5年,只有個別衛(wèi)星超期服役到5年以上。20世紀(jì)90年代發(fā)射的資源一號衛(wèi)星、風(fēng)云一號衛(wèi)星設(shè)計壽命均為2年。2000年以后,衛(wèi)星設(shè)計壽命提高到3年,其中采用零動量控制方式的衛(wèi)星在軌實際壽命在3~5年(最長的資源一號02星在軌壽命5年2個月)[2],采用偏置動量控制方式的小衛(wèi)星實際壽命最長的超過了7年。2005年以后,基于“十五”、“十一五”可靠性增長項目的支持和產(chǎn)品化工程,資源三號等衛(wèi)星設(shè)計壽命提高到4年。2010年后,高分重大專項民用部分衛(wèi)星設(shè)計壽命提高到5~8年。

三、制約我國衛(wèi)星長壽命設(shè)計產(chǎn)品的分類

為了能夠系統(tǒng)地梳理影響我國低軌遙感衛(wèi)星平臺壽命的主要制約因素,對我國衛(wèi)星平臺現(xiàn)有產(chǎn)品進行了分類,篩選出了影響衛(wèi)星壽命的短板。為了重點解決制約平臺壽命短板,需重點解決第三、四類共性單機產(chǎn)品。

1)第一類產(chǎn)品:現(xiàn)有產(chǎn)品,長壽命設(shè)計,可滿足壽命要求,如數(shù)字太陽敏感器、模擬太陽敏感器等。

2)第二類產(chǎn)品:采用成熟技術(shù)、工藝設(shè)計的新研產(chǎn)品,或預(yù)期可達長壽命要求的現(xiàn)有產(chǎn)品,可滿足8年壽命要求,如控制計算機、直流/直流變換器等。為了適應(yīng)長壽命要求,這些產(chǎn)品可結(jié)合型號研制同步通過適應(yīng)性改進,部分產(chǎn)品需要補充鑒定,技術(shù)成熟,可結(jié)合型號研制同步開展。

3)第三類產(chǎn)品:采用新技術(shù)、新工藝的新研產(chǎn)品或壽命設(shè)計數(shù)據(jù)不全的現(xiàn)有產(chǎn)品,但是長壽命驗證不足,如部分陀螺、大力矩飛輪、APS星敏感器等。為了適應(yīng)長壽命要求,這些產(chǎn)品可進一步投產(chǎn)子樣,進行長壽命試驗驗證,針對試驗中暴露出的問題進行再設(shè)計、再驗證,從而達到長壽命要求。

4)第四類產(chǎn)品:無法確認是否滿足長壽命的產(chǎn)品,如紅外地球敏感器、中等/甚高精度星敏、控制力矩陀螺、鋰離子電池等。針對壽命薄弱環(huán)節(jié),這些產(chǎn)品需重新設(shè)計攻關(guān),進行8年壽命試驗驗證。

四、提升我國衛(wèi)星產(chǎn)品壽命的建議

通過上述分析,建議選取以下6種單機產(chǎn)品重點突破,統(tǒng)籌進行長壽命攻關(guān)和驗證,盡快開展可靠性增長工作。

1.太陽帆板驅(qū)動機構(gòu)

目前齒輪減速器和導(dǎo)電環(huán)設(shè)計壽命較短,地面壽命試驗證明齒輪減速器和導(dǎo)電環(huán)磨損嚴(yán)重,組件材料和潤滑系統(tǒng)壽命不滿足長壽命要求。因此,需要對減速器、潤滑系統(tǒng)和導(dǎo)電環(huán)重新選擇材料,通過提高軸承組件的剛度,重新選擇潤滑系統(tǒng)材料,攻克減速器和導(dǎo)電環(huán)設(shè)計技術(shù)難關(guān),并開展試驗驗證,重點解決齒輪減速器和導(dǎo)電環(huán)材料和潤滑不足導(dǎo)致的磨損問題。

熱控涂層材料在8年壽命末期性能退化[3],導(dǎo)致太陽帆板驅(qū)動機構(gòu)熱控性能下降,降低壽命周期內(nèi)可靠性,需要開展壽命試驗、熱平衡試驗和溫度梯度試驗等多子樣多工況的試驗驗證。通過空間環(huán)境試驗,進一步摸清性能衰減規(guī)律,對熱控設(shè)計參數(shù)進行修正,重點解決熱控涂層材料性能退化引起的壽命末期轉(zhuǎn)動機構(gòu)的熱控性能下降導(dǎo)致的加速磨損問題[4]。

2.紅外地球敏感器

根據(jù)目前在軌數(shù)據(jù),空間紫外輻照累積效應(yīng)會導(dǎo)致紅外地球敏感器5年末期光學(xué)系統(tǒng)效率下約降11%,預(yù)計8年壽命光學(xué)系統(tǒng)效率下降超過15%。需要開展技術(shù)攻關(guān),使光學(xué)系統(tǒng)效率在8年壽命期間下降幅度小于10%,并進行光學(xué)零件紫外輻照試驗等專項驗證。

受長期空間環(huán)境影響,轉(zhuǎn)動部件潤滑系統(tǒng)性能衰退,導(dǎo)致電機阻力矩平均值增大80%以上,大大增加了在軌堵轉(zhuǎn)概率。需重新研制轉(zhuǎn)動裝置,提高電機和電路性能,并對新研制的轉(zhuǎn)動裝置進行壽命試驗驗證。

3.中等精度和甚高精度星敏感器

目前采用的CCD等關(guān)鍵器件存在性能退化的問題,不滿足長壽命性能指標(biāo)要求,需要通過CCD器件輻照試驗,開展新研制產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)試驗驗證,提高CCD及驅(qū)動芯片器件等級等手段,重點解決CCD器件等關(guān)鍵元器件性能衰退引起的精度下降問題。

4.控制力矩陀螺

根據(jù)目前陀螺設(shè)計,高速軸承和潤滑系統(tǒng)需要承受超過10 N·m的陀螺力矩載荷,達不到長壽命內(nèi)長期穩(wěn)定運行的要求;同時,在地面壽命試驗中,低速框架用導(dǎo)電環(huán)磨損工況嚴(yán)酷,不能滿足長壽命要求。高速軸承需要重新選擇材料研制,軸系潤滑系統(tǒng)需開展技術(shù)攻關(guān)突破,針對新材料和技術(shù)攻關(guān)開展多子樣的長期跑合和框架擺動試驗。

5.鋰離子電池

鋰離子電池在壽命中后期,隨著電池組阻抗的增加,放電電壓降低。通過在鋰離子充電控制技術(shù)、均衡處理技術(shù)和過充過放電保護技術(shù)等方面開展研究,確定鋰離子電池在正常工作模式下的充放電管理策略,提出減少電池離散性的補償方法,以及過充過放電的保護策略。重點解決鋰離子電池在壽命中后期,隨著電池組阻抗的增加,放電電壓降低引起的性能下降問題。

6.三結(jié)砷化鎵太陽電池陣

通過改進電池片的布片和焊接工藝及相關(guān)試驗驗證,重點解決低軌的原子氧環(huán)境稠密、互連片受到原子氧侵蝕,進而導(dǎo)致電池斷路問題。

五、結(jié)束語

提升衛(wèi)星壽命是一項系統(tǒng)工程[4],在深入研究在軌衛(wèi)星長期健康運行使用的前提下,需要全面提升元器件、部件、單機和系統(tǒng)的固有可靠性和壽命特性,涉及衛(wèi)星研制中的各個方面。全部解決這些問題需要大量的投入,目前只能按照“分步實施、重點突破”的原則,以重點解決太陽帆板驅(qū)動機構(gòu)等單機產(chǎn)品的長壽命為切入點,突破遙感衛(wèi)星長壽命高可靠瓶頸技術(shù),并在今后型號研制過程中不斷提升產(chǎn)品可靠性和壽命指標(biāo),盡快實現(xiàn)我國衛(wèi)星平臺壽命的提升。

[1]譚強,范燕平.我國衛(wèi)星長壽命技術(shù)發(fā)展需求及組織與管理探討[J].航天器工程,2011,20(5):111-115.

[2]劉勝忠.衛(wèi)星飛輪產(chǎn)品長壽命地面驗證與評估[J].導(dǎo)航與控制,2012,11(1):15-21.

[3]馬偉,宣益民,韓玉閣,等.長壽命衛(wèi)星熱控涂層性能退化及其對衛(wèi)星熱特性的影響[J].宇航學(xué)報,2010,31(2):568-572.

[4]楊亦可,陳塞崎,李潭.低軌遙感衛(wèi)星長壽命研究進展[J].中國航天,2013(8):26-27.