司法證明方法的科學運用

臧曉圓(浙江工商大學 浙江 杭州 310018)

作為發生在1994年的一樁強奸殺人案“兇手”,河北省石家莊人聶樹斌已于1995年被執行死刑。2005年,河北省廣平縣人王書金被河南警方抓獲,他主動供述曾強奸多名婦女并殺死4人,其中包括一起“1994年石家莊西郊玉米地奸殺案”,與聶樹斌案高度重合。由此,“一案兩兇”引發輿論長期以來對聶樹斌案司法公正性的質疑。最具爭議的莫過于王書金對已經判決的聶樹斌案的供述。倘若19年前的聶樹斌一案,在物證提取、現場勘驗、證人證言、被告人供述等一系列證據審查、認定方面都達到了“真實”,那么王書金對此案的供述與聶樹斌案的卷宗近乎完全吻合,毫無疑問是對這種“真實”的挑戰。人們不禁會問:“一案兩兇,真相到底是什么?”由于時間間隔太久,可供新發現的證據不多,在這種事實真偽難以辨明的情況下,筆者想借助西方司法證明方法的貝葉斯理論和故事模型構建來對此案進一步的分析。

一、“王書金案”的概率分析——貝葉斯理論的具體運用

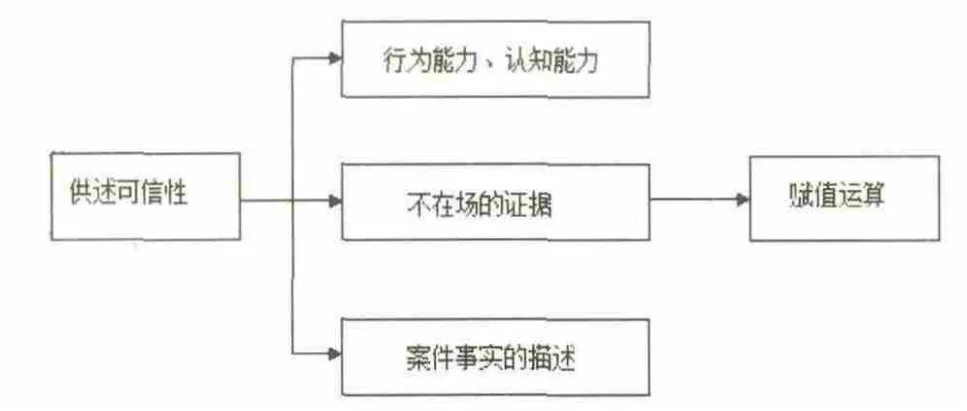

貝葉斯理論是由貝葉斯爵士創造的以主觀性為特征的數學概率理論,用于研究人們對于某一命題的原有信任程度及其在新證據出現后,信任程度的變化規律。與威格莫爾圖式對于支撐關系的強調不同,貝葉斯采用相對視角來解決概率更新問題。P(A)①代表根據現有的證據認定被告有罪或應當承擔責任的概率大小,將出現的新證據的概率值大小用符號P(B)來表示, P(A|B)代表在新證據B進入到裁判者視野中后,對于被告有罪或者應當承擔責任的概率判斷大小,即新證據B所言明的主張的概率大小要受到既有證據A的概率大小的影響,用公式來表達可表述為:P(A|B)=P(A)×P(B)。這樣的一個公式避開了認識論上可知與不可知的較量,將語言邊界上的不確定性轉化為了用數字說話的科學填密性。更為重要的是通過這一公式,展示了證明標準的動態演化規律,即當新證據引入時,這種新證據的概率與舊有證據之間形成的影響(如圖1)。

圖1

參照貝葉斯理論,對聶樹斌和王書金供述的如圖的三個方面進行賦值,在這種純數學精度的計算中得出某項證據的概率值,加以權重比較。以聶樹斌的供述為例,如圖所示三個方面每項的權重為1/3,那么聶樹斌供述的概率為P(A)=1×1/3(假定其認知能力沒有問題)+1×1/3(沒有提供出不在案發現場的證據)+0.6×1/3(聶樹斌對案件事實描述的準確性結合其他相關證據,為其主張賦值為0.6)=86.6%;,同理,對王書金的供述進行運算:P(B)=1×1/3(同上)+1×1/3(同上)+0.5×1/3(王書金的供述與聶樹斌的供述吻合度很高)=83.3%;又因為對于石家莊西郊強奸殺人案來說,王書金的供述相對于聶樹斌的供述應當為新證據,按照貝葉斯理論,聶樹斌供述的蓋然性大小應當采用如下公式計算:P(A︱B)=86.6%×83.3%=71.4%,當新證據出現,根據原有證據認定事實的蓋然性有所降低。

圖2

圖3

二、“王書金案”的故事模型建構——多個故事版本的選取

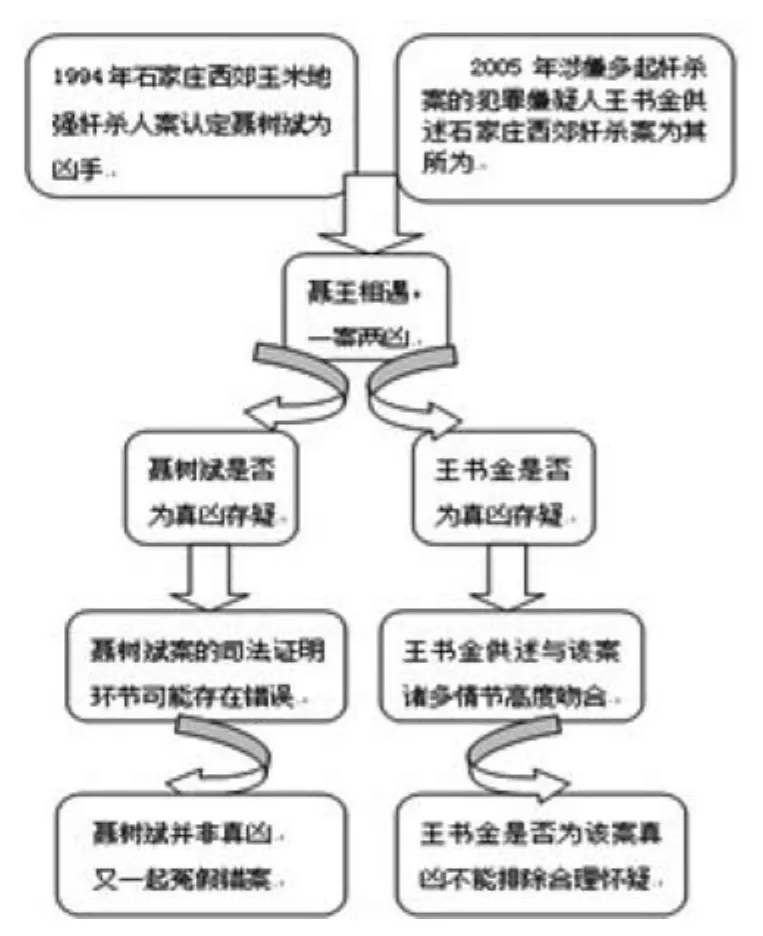

與貝葉斯理論都不同,故事模型的構建主要是對形成有關該案證據材料的敘述性摘要。在這份摘要中,各中敘述性的觀點并無固定順序,它們只是以一種臨時性順序的方式排列著。在建構故事的同時,這份摘要上的敘述性觀點將被事實裁判者以一種他所認可的順序(一般是時間順序,輔之以因果順序連綴)進行重新排列然后找到事件的因果鏈,以此來列出事件的大體框架。對于證據加以闡釋的內容不同,那么由此形成的故事版本可能性也不同,故事版本分析(如圖2、3):

上圖所示的因果關系,一個案件出現了兩個兇手,引發了下面兩個不同版本的故事:一種是聶樹斌并不是石家莊西郊奸殺案的真兇,當年在對該案的偵查過程中可能存在刑訊逼供以及取證環節上的瑕疵等問題導致冤案的發生;另一種是王書金為該案的重大嫌疑人,其供述的許多關鍵情節與該案存在高度吻合,不能完全排除對他的合理懷疑。

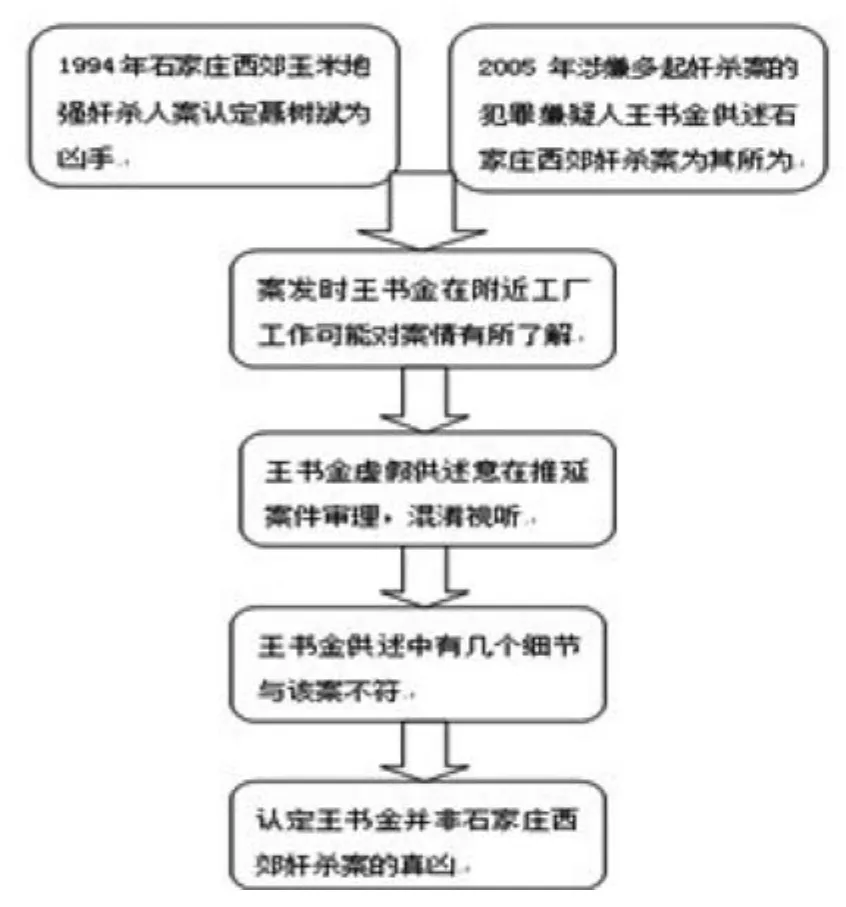

在第二種因果關系中,我們可以勾勒出如下故事版本:王書金并不是石家莊西郊奸殺案的真兇。因為案發時他在附近工廠打工,此案在當時影響較大,對此留下了深刻印象。加上他之前已作案多起都沒有被抓獲具有一定的反偵查能力,他知道該案兇手已被抓住,并且被執行了死刑,又因為他的供述與該案的幾個細節不相符,所以認定他并非案件真兇。

在故事版本形成之后,事實裁判者的下一步工作便是在多個故事版本中間進行選擇。按照彭寧頓和黑斯蒂的理論,故事版本的選擇標準有三:全面性、一致性和唯一性。所以,我們進行選取的著眼點應當放在這三性的考察中來。

故事模型1:在石家莊西郊奸殺案中,有關案發現場的各項記錄,存在些許瑕疵,諸如在尸檢報告和勘查筆錄里缺少了法律規定的見證人的簽字等違法程序性的問題,但是,有關案件的記載確屬案發的原始卷宗,從客觀上開說能夠反映當時案發的基本事實。目前尚沒有充足的證據顯示訊問時是否進行過刑訊逼供,所以不存在非法證據排除的情形。

故事模型3:塑造了一個兇狠狡猾的犯罪嫌疑人形象,王書金是在什么情況下交代了石家莊西郊奸殺案的問題就顯得尤為關鍵。根據審查得知,王書金在交待曾經的一起殺人投井案時,又供述了另外三起案件,其中就包括石家莊西郊案。而從王書金供述這四起案件的順序中可以得知,他想依次來逃避罪責的說法很難成立。案件中一項關鍵證據——花襯衣。檢察機關一再強調纏繞在被害人頸部的花襯衣是關鍵的隱蔽性證據,而王書金自始沒有提及。當然,這屬于現場勘驗與供述不符的情況,但是否就能排除對王書金的懷疑?首先,對于偵查人員在提取這件花襯衣時,以及之后的整個保全程序是否符合刑訴法規定的這個問題,目前來看是存疑的;其次,王書金供述在案發時被害人身著碎花連衣裙,并且在案發現場附近確實發現了被害人的連衣裙。一般來說,在行兇過程中,對于花襯衣和印花連衣裙是有可能會形成視覺混淆以及記憶偏差的。

此外,檢察機關質疑:在被害人的尸檢描述中,有關尸體長度的記載是1.53米,王書金供述自己與被害人身高差不多,王書金身高為1.72,以此推斷供述與尸檢存在較大差異。其一,尸體發現時已有明顯腐爛現象,尸長并不等同于身高。被害人的實際身高為160左右且當天穿高跟涼鞋,在王書金看來完全可以說和自己身高差不多。其二,王書金交代其朝被害人的胸口跺了幾腳。但如果僅以此就推斷是王書金造成了被害人骨折,這是有失偏頗的。而且檢方在對這一細節的詢問中,存在明顯的誘導性成分,那么王書金對此供述的真實性就有待考究了。此外,檢方還提出了發現被害人時上身穿白色背心,腳穿尼龍襪,而王書金說的是全身赤裸。有人認為一絲不掛為赤裸,也有人認為,著簡單內衣即可稱得上是赤裸。對這一點的描述,并不能構成實質上的不同。可見,檢察機關提出的質疑均不能構成對王書金是疑兇的有力排除。因此,該故事版本不符合一致性的檢驗標準,不能視為最佳版本。

故事模型2:在聶樹斌與王書金的卷宗中,可以找到諸多吻合處,如作案地點、作案手段、現場遺留物(包括聶樹斌都沒有供述的一串鑰匙)、死者年齡、著裝、頭發長度,以及對死者衣服的掩藏方式等。我們不能要求兩者的吻合度達到百分之百,也不能忽視其不同之處。結合故事3中的解釋,這樣對案件事實的還原雖然稱不上是絕對真相,但卻是在現有的各方陳述不一、各存疑點的故事版本中綜合考慮了各種證據材料,符合全面性和一致性原則。另外這個故事版本還滿足了唯一性這個檢驗標準。即除此之外,該版本的提出沒有其他可以替代的相關解釋,所以,筆者認為這個故事版本理應作為王書金案事實認定的最佳版本。

通過這兩種司法證明的科學方法應用于本案的整個過程以及其得出的結論,我們可以看到,司法證明的過程科學化將使我們司法證明的結論更加接近法律所要求達到的“真實”。這對避免各類冤假錯案的發生有較大的實證意義。

注釋

① 古典概型的概率表示就是:P(A)=事件A所含的樣本點的數量∕全集中的樣本點的數量。

[1] 朱慧明、李玉啟,貝葉斯多元統計推斷理論[M],北京:科學出版社,2006.

[2] 王佳.司法證明思維研究[D].中國政法大學2009年博士學位論文.

[3] John E.Freund.Introduction to Probability[M].Dickenson,1973.