纖維微表處技術在滬陜高速公路養護中的應用

劉曉霞 趙德強 朱建東

(1.重慶通力高速公路養護工程有限公司,重慶 404100;2河南省交通科學技術研究院有限公司,河南鄭州 450000;3.殼牌(中國)有限公司,北京 100000)

纖維微表處技術在滬陜高速公路養護中的應用

劉曉霞1趙德強2朱建東3

(1.重慶通力高速公路養護工程有限公司,重慶 404100;2河南省交通科學技術研究院有限公司,河南鄭州 450000;3.殼牌(中國)有限公司,北京 100000)

本文介紹了滬陜高速公路葉信段纖維微表處的混合料配合比設計、施工及應用情況。通車三年的使用情況表明,纖維微表處修復裂縫效果良好,與原路面粘結牢固,并在一定程度上提高了路面的抗滑和防水性能、降低了行車噪音,可有效修復高速公路瀝青路面的早期病害。

纖維微表處 配合比 養護

1 工程概況

葉信高速于2005年12月建成通車,東起安徽省葉集鎮,西至河南省信陽市區107國道,全程185.4km,雙向4車道,設計行車速度為120km/h。氣候屬暖溫帶半干旱半濕潤季風氣候區,一年之中,冷暖交替,四季分明,年平均氣溫在14.4℃左右,年極端最高氣溫為43.4℃,極端最低氣溫為-13.9℃,年降雨量平均749-845mm。自營運以來,由于重交通荷載的渠道化行車碾壓,路面使用功能有明顯降低,特別是南半幅行車道主要出現不同程度的裂縫、坑槽,嚴重影響了行車的安全和舒適性。

根據葉信高速公路路面病害狀況,結合纖維微表處的技術應用特點,2010年4月業主決定采用纖維微表處罩面技術對該路面進行養護以保障行車安全、舒適性、快捷性和道路美觀等。本項目自2010年4月20日開工,于2010年6月28日竣工。通過三年多行車考驗,經纖維微表處修復過的路段,不但提高了路面的防水、防滑功能,而且延緩了裂縫的發展趨勢,整體路況得到較大改善,行車噪音降低,舒適性提高且未發現其它路面病害。

2 纖維微表處技術應用

2.1 材料

2.1.1 集料

集料選用安徽舒城玄武巖,其集料質地堅硬、耐磨;細集料含雜質、泥土量少,三種集料配合可以滿足微表處Ⅲ型級配要求;其混合料篩分通過率和微表處Ⅲ級配范圍要求見表1,集料混合料篩分級配曲線圖如圖1。

2.1.2 改性乳化瀝青

選用殼牌改性乳化瀝青,其主要特點是乳化瀝青適應性強,產品質量穩定,并且可根據現場石料和施工環境適時調整改性乳化瀝青與石料的匹配性;現場取樣檢測產品的各項技術指標和技術要求見表2。

2.1.3 其它材料

①水:本工程采用的是地下井水,其不含雜質和有害鹽類。

②填料:采用425#普通硅酸鹽袋裝水泥,無受潮結塊和顆粒。

③纖維:采用的玄武巖纖維;其纖維的各項指標如下表3。

2.2 機械設備

本次施工采用微表處專用稀漿封層車和相關輔助設備。

在纖維微表處攤鋪前,先對稀漿封層車進行各種原材料標定,分別對集料、改性乳化瀝青、填料、水、外加劑進行計量標定,確定稀漿封層車單位時間內對各種材料輸出的準確性,集料標定如下圖2,如圖可顯示料門高度與集料輸出量的關系式為Y=59.571X+58.186,R2=0.999,誤差為1‰。

3 稀漿混合料配合比設計

3.1 拌和試驗

本次拌和試驗是在常溫下進行,其中各種材料的用量是通過集料級配通過率和改性乳化瀝青固含量結合經驗預估其各種原材料的添加量具體試驗見下表4。

3.2 最佳乳化瀝青用量確定

纖維微表處項目的改性乳化瀝青用量是通過濕輪磨耗試驗和負荷車輪粘砂試驗來確定,改性乳化瀝青用量的大小是非常關鍵的,直接關系項目的成功與否,稀漿混合料系統的好壞也可以通過以上兩大試驗來判斷。

3.2.1 濕輪磨耗試驗

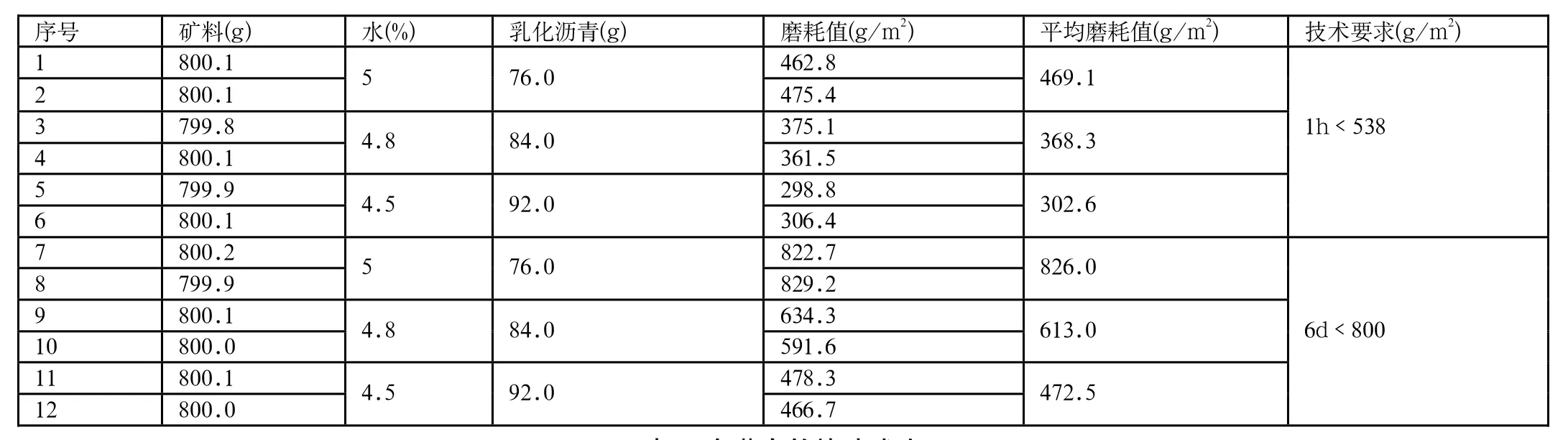

通過拌和試驗對稀漿狀態的判斷,暫定填料水泥的用量為1.5%,根據濕輪磨耗的試驗方法,通過調整改性乳化瀝青和用水量進行混合料WTAT試件的制作,詳情見下表5。

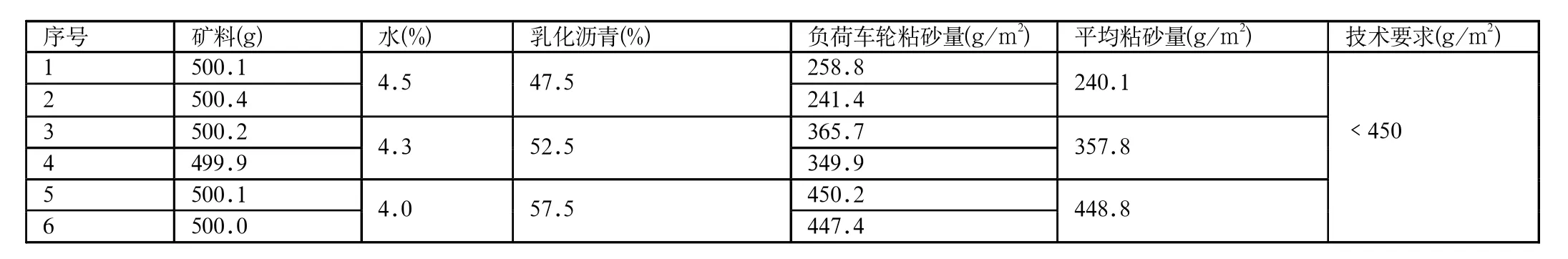

3.2.2 負荷車輪粘砂試驗

根據拌和時較好的狀態,調整合適的各種材料進行負荷車輪粘砂試驗,試驗詳情見下表6。

表1 混合料級配范圍及通過率

表2 改性乳化瀝青性能指標要求及現場產品指標檢測

表3 玄武巖纖維技術指標

表4 拌和試驗

表5 濕輪磨耗試驗

表6 負荷車輪粘砂試驗

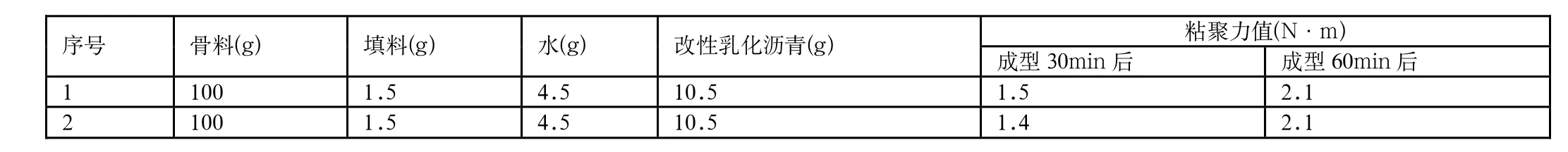

表7 粘聚力試驗

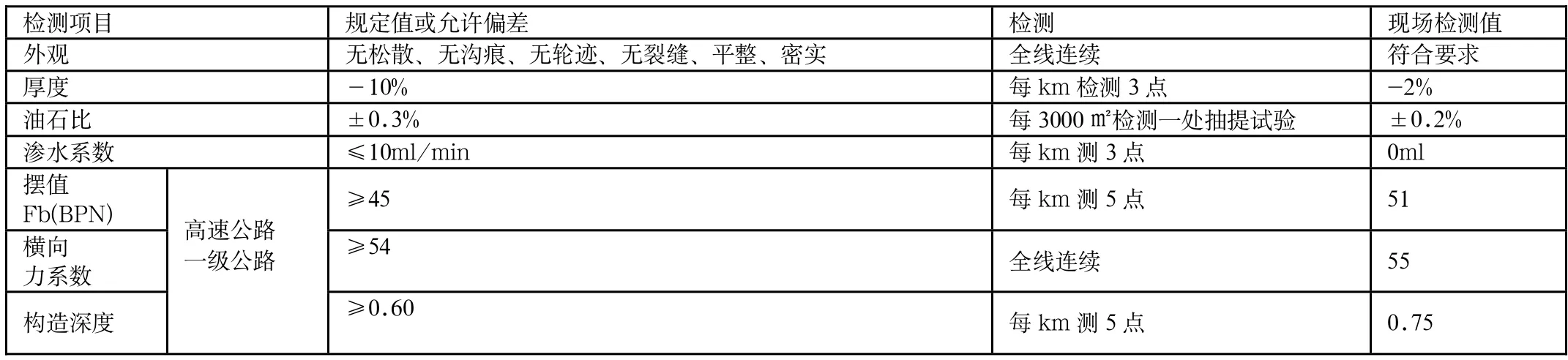

表8 纖維微表處施工后檢測表

3.3 粘聚力試驗

根據3.2最佳乳化瀝青用量試驗確定,改性乳化瀝青用量在10.5%時,混合料能夠滿足性能檢驗要求;所以粘聚力試驗采用10.5%的改性乳化瀝青進行試驗;檢驗混合料初期強度和開放交通時間,相關試驗見下表7。

2在最佳油石比情況下,混合料粘聚力值可以滿足技術要求;在30min粘聚力值要求大于1.20N·m,在60min時粘聚力值要求不小于2.0N·m。

3.4 現場配方

根據實驗室步驟設計的稀漿混合料配合比為見下表8;在現場實際施工時,要根據施工時環境、溫度、濕度、風速等,由現場工程師對設計配合比進行微調,一般除保證最佳油石比外,可微調外加水和填料水泥的用量。

4 病害處理措施

4.1 裂縫

輕度裂縫可直接灌注高分子密封膠進行處理;中度裂縫采用開槽灌縫;嚴重的裂縫應進行開挖、灌縫、粘抗裂貼、鋪筑熱瀝青混凝土和碾壓成型。

4.2 坑槽

沿坑槽最大輪廓線開挖出規則矩形,深度約3-5cm,底部和側面均勻噴灑乳化瀝青粘層油,然后鋪設AC-13瀝青混凝土和碾壓成型。

圖1 集料混合料篩分級配曲線圖

圖2 集料輸出量和料門高度關系圖

4.3 沉陷

沿沉陷最大輪廓線開挖至基層,重新作結構層。

4.4 車轍

(1)車轍:輕度車轍:在10mm以下的車轍,可以不進行前期處理,直接進行微表處施工,即可很好地解決車轍問題。(2)中等或嚴重車轍:本次施工采取行車道全部銑刨,銑刨深度至基準面以下1cm,在銑刨面上進行微表處罩面;,然后把銑刨過的路面清理干凈,隨后立即進行微表處施工。

4.5 擁包和推移

對程度較輕的擁包和推移,采取銑刨機銑刨處理,然后清掃干凈,就可以直接進行微表處施工。

5 施工處理

5.1 路面清掃

在微表處攤鋪前,確保路面無雜物、積水、泥土和油污,并用高壓氣吹去塵土,以保證微表處理層與原路面的粘結和良好的封層效果。

5.2 施工放樣

放樣劃線,確保攤鋪車按道行使,攤鋪層邊線順直。

5.3 配比復核

混合料在攪拌前確定各種材料的配合比的計量與設計生產用配合比一致,無誤。

5.4 攤鋪現場處理

調整螺旋分料器的寬度、厚度、拱度,在開始鋪筑的路面上放置一塊與攤鋪寬度同寬的薄鐵皮,將攤鋪器置于上面,螺旋分料器空轉,測試運轉是否正常,開動各種材料的開關使各種材料進入拌合器,調節螺旋分料器轉動方向,使混合料均勻攤鋪到鐵皮上,在攤鋪槽中的混合料需有一定的貯量,約為攤鋪槽的1/2左右。鐵皮上的廢料用人工及時清除。

(1)取料進行試驗,檢測配合比,并用肉眼觀測混合料是否均勻,有無花白現象。

(2)控制稀漿稠度,合理增減用水量。以1.5-3.0km/h(0.4-0.8m/s)的速度勻速前進,并保證攤鋪槽內有足夠的混合料提供給螺旋分料器。松鋪厚度1.2cm,壓實厚度1.0cm。

(3)缺陷人工及時找補。

(4)每車料在車尾段2.0-4.0m范圍的混合料由于攤鋪槽內料源供給不足,攤鋪厚薄不均,需用人工清除,倒入廢料車中,以保證攤鋪起點的良好外觀。

(5)施工縫的處理:用鐵皮將10-30cm的接縫覆蓋,以保證邊緣整齊。消除接縫處產生空白和過度的隆起,以3m直尺測量接縫處的高差應小于3.0mm,盡量減少橫向接縫的數量。

(6)對已攤鋪好的面層表面用肉眼觀看材料層,是否表面有嚴重劃痕,或有干澀的地方。一般若有大面積的反光,表明攤鋪質量良好,若表面為干澀沒有反光,則混合料偏稠;最好是表面平整光潔無劃痕呈漫反射狀態。

5.5 初期養護

本工程由于當時氣溫較高,車轍修復時由于攤鋪較厚將開放交通時間延長到2個小時左右,罩面施工時開放交通時間為1-1.5小時。剛開放交通時,限速60km/h,禁止急剎車。

5.6 本工程微表處在以下天氣沒有進行施工

(1)下雨天沒有進行施工;(2)路面積水嚴重沒有進行施工;(3)環境溫度高于40℃時沒有進行施工;(4)施工后8h內可能發生大暴雨時沒有進行施工。

6 工程質量驗收

微表處施工完成2個月后進行質量驗收,檢測結果見下表8。

7 結語

纖維微表處技術是指采用專用機械設備將聚合物改性乳化瀝青、級配集料、填料、纖維、水和添加劑按照設計配比拌合成稀漿混合料攤鋪到路面上,具有高抗滑、防水、降噪和耐久性能的薄層結構。

(1)纖維微表處與普通微表處的主要區別是是否添加了纖維,纖維在稀漿混合料中能有效地改善瀝青膠體結構,由于纖維的吸附、穩定及亂向加筋作用,可以較好地改善稀漿混合料的高溫穩定性、低溫抗裂性、水穩定性、耐疲勞性,能夠有效地減少和延緩反射裂縫出現,路用性能和使用壽命也將大幅提高。

(2)纖維對瀝青膠結料基體裂紋的阻滯作用,大大提高了瀝青混合料裂紋的自愈能力,增強了彈性恢復,減少了路面裂縫的出現,從而推遲了瀝青路面的老化與破壞,提高瀝青路面的耐久性。

(3)由于纖維比表面積大,它能吸附瀝青混合料中的油分,增加其粘附力,增強瀝青與礦物料的粘附性,通過油膜的粘結,提高集料之間的粘結力。

(4)纖維在瀝青基體內的分布縱橫交織的空間網格,縱橫交錯的纖維形成的纖維骨架結構網以及“結構瀝青”網,增大了結構瀝青比例,減薄了自由瀝青膜,使瀝青膠漿的粘滯性增強,從而達到提高混合料的高溫穩定性的目的。

(5)纖維在其中起到了加筋作用,減少或延緩反射裂縫的出現。纖維的亂向分布,相互搭接使纖維對混合料的開裂起到阻滯作用,從而提高路面裂紋的自愈能力,減少裂縫的出現。

(6)纖維微表處作為一種表面處治對舊路面的預防性養護,在面層不發生塑性變形的條件下,可修復車轍而無需碾壓。如果路面發生推移性車轍,就必須使用銑刨車轍的擁包后,采用多層攤鋪工藝,填補深達30mm的車轍,而且十分穩定,效果很明顯。

[1]JTJ 073.2—2001公路瀝青路面養護技術規范[S].中華人民共和國交通部.

[2]孫立軍.甘肅地區纖維微表處的適用性研究[D].長安大學,2009.5.

[3]王玉順,朱敏清.纖維微表處應用技術研究[J].石油瀝青,2008.7.

[4]李能富,曹曉鳳,張秀梅,錢璞.纖維微表處可拌和時間的影響因素分析[J].交通標準化,2011.1.

[5]唐蘭蘭.瀝青路面預防性養護措施及其應用[J].湖南交通科技,2008.12,34(4):39-41

[6]朱建東.預養護纖維微表處技術應用.國際路面養護技術論文集,2012.

[7]張紅波.淺談高速公路瀝青路面的養護[J].長沙鐵道學院學報(社會科學版),2009.12,10(4):195-196.

[8]Samuel Labi and Kumares C.Sinha.Life-Cycle Evaluation of Flexible Pavement Preventive Maintenance[J].Journal of Transportation Engineering.2005.Volume 131.Issue 10.

[9]C.Richard Cassady,Royce O.Bowden,Leemin Liew,Edward A.Pohl.Combining preventive maintenance and statistical process control[J]:a preliminary investigation.IIE TRANSACTIONS.Volume 32,Number 6,471-478.