基于邏輯的詩意營造

——上海申亞時代廣場外立面設(shè)計

朱蔚蔚

(海南(上海)建筑設(shè)計研究院有限公司,上海 200070)

基于邏輯的詩意營造

——上海申亞時代廣場外立面設(shè)計

朱蔚蔚

(海南(上海)建筑設(shè)計研究院有限公司,上海 200070)

決定建筑最終呈現(xiàn)狀態(tài)的設(shè)計變量各種各樣,文章通過介紹申亞時代廣場外立面設(shè)計的過程,提出建筑創(chuàng)作是的邏輯推理的自然而然。

形態(tài) 表皮 理性 邏輯 詩意

1 設(shè)計背景

這次外立面設(shè)計在建筑擴(kuò)出評審?fù)瓿芍蟮墓?jié)點介入。嚴(yán)格的退界、消防、日照的控制,以及業(yè)主對容積率要求的雙重限定,使得建筑的外輪廓幾乎沒有進(jìn)退的余地。因此外立面的設(shè)計只能基于原有設(shè)計的框架下展開。

2 項目概況(如圖1)

本項目位于上海中心城區(qū)西部,基地南北向約300米,東西向34米至75米不規(guī)則,沿北新涇港西側(cè)南北呈帶狀展開,東側(cè)隔北新涇港為上海主要城市快速路中環(huán)線高架路。基地南側(cè)短邊接城市主干道天山西路,西側(cè)為城市支路蒲松北路,北側(cè)接城市主干道北翟路。蒲松北路西側(cè)是老式住宅區(qū)。項目由三棟樓組成,功能為裙房商業(yè)加主樓辦公的商辦性質(zhì),地上建筑面積約50000平方米,地上十層,地下四層,建筑高度40米。進(jìn)入基地的車輛由蒲松北路引入,但形象的展示面為其他三側(cè)的城市干道,尤其是來自于中環(huán)快速路高架的視點,是本項目形象展示的主要角度。

圖1 項目地理位置

圖2 整體效果圖

圖3 效果圖

圖4 外立面設(shè)計

圖5 外立面效果圖

3 設(shè)計策略一:形態(tài)整合(如圖2)

由于受到不規(guī)則用地的限制,建筑平面按照紅線退界貼線布置,呈現(xiàn)無形態(tài)邏輯的不規(guī)則;受到西側(cè)住宅區(qū)的日照控制,主樓體量又被按日照控制線切削,同樣呈現(xiàn)無形態(tài)構(gòu)成邏輯的無序。總體而言,建筑體量呈現(xiàn)缺失邏輯性的形態(tài)疊合關(guān)系,在不得損失容積率的要求之下進(jìn)行立面設(shè)計,意味著由基地條件生成的建筑形態(tài)不能有大的改變,因此設(shè)計的目標(biāo)首先是通過整合的手段統(tǒng)領(lǐng)形態(tài)的操作,以期將看似無章的形體組成,實現(xiàn)其有機(jī)組合關(guān)系。

三棟主體建筑依基地南北向轉(zhuǎn)折鋪陳,與緊鄰的中環(huán)高架平行展開,受到中環(huán)高架和北新涇港的線性流動感的啟發(fā),設(shè)計通過強(qiáng)化層間橫向線條,使建筑輪廓形成蜿蜒流暢的整體形態(tài),巧妙的呼應(yīng)中環(huán)高架的線性特征。在場所邏輯實現(xiàn)的同時,完成了建筑整體性的營造。

在建筑轉(zhuǎn)角處采用搗圓的處理手法,強(qiáng)化了建筑流動感的同時,將疊合的建筑體塊,在視覺上形成不同層次的退進(jìn),原本被日照控制線切削的無奈之舉,不經(jīng)意間演變成了形態(tài)生成的有意為之。基地的限制,成為了形態(tài)生成的理性邏輯。

4 設(shè)計策略二:形式與功能的邏輯

建筑是凝固的,但在日月星辰的運轉(zhuǎn)之時、在周遭環(huán)境的變革之中、在人的使用過程中,建筑又是屬于環(huán)境順應(yīng)環(huán)境的,她會呈現(xiàn)自己的個性與情感。

當(dāng)形態(tài)的整合初步完成之后,需要審視何種建筑個性是合適的表達(dá),即應(yīng)該賦予建筑什么樣的表皮、色彩、材質(zhì)等等。感性的表達(dá)有喜怒哀樂無數(shù)種可能,同一個建筑的體量關(guān)系,有N種表皮的選擇,也就是說設(shè)計有各種可能的變量因素,最終的判斷取決于建筑師的個性、業(yè)主的訴求、相關(guān)法規(guī)的約束等等(如圖3)。

經(jīng)過各種可能性被過濾之后,感性的表達(dá)最終還是回歸到理性控制的方法上。功能邏輯成為取舍設(shè)計變量的決定因素。雖然功能的推演不會直接導(dǎo)出合適的建筑形式,然而功能邏輯的概念和操作卻會給建筑帶來創(chuàng)造性的契機(jī),使建筑不僅只是被動地滿足固有觀念中的使用方式,更能創(chuàng)造人們新的使用要求及空間的魅力(如圖4)。

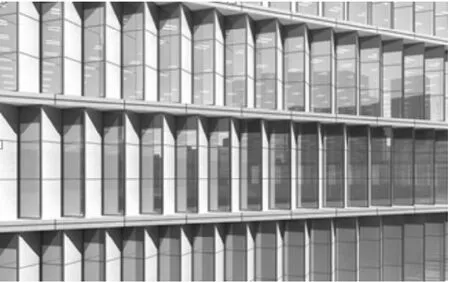

建筑的城市形象展示面為面向中環(huán)高架的東立面,來自高架的視線又具有高速流動的特征(時速一般在60至80公里)。在高速度視線條件之下,過于多變的建筑立面反而會削弱建筑的總體印象,因此設(shè)計確立了“少既是多”的原則,在橫向水平線條的框架之下,保持層間建筑表皮的純粹性,更能強(qiáng)化建筑的視覺印象(如圖5)。

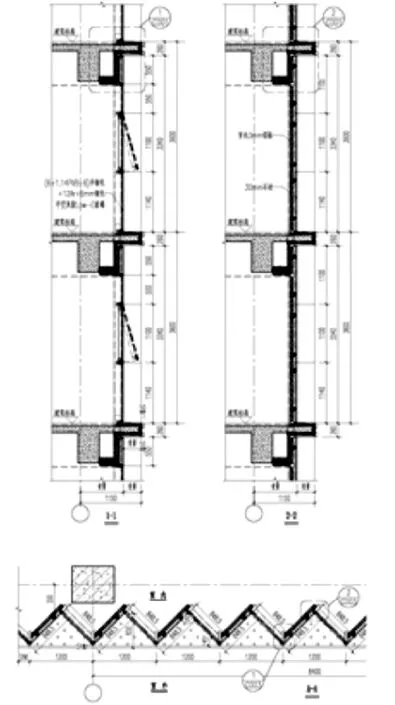

三棟主樓均為東西向布置,無論是來自東立面高架的噪音還是西立面的太陽西曬,都會導(dǎo)致內(nèi)部使用的不舒適性。在確定了純粹性表皮的前提下,設(shè)計在東西兩側(cè)立面引入了鋸齒形窗的立面形式

(俗稱“搶光窗”),偏南面為玻璃面,偏北面則為石材面。鋸齒形窗的的基本單元為短邊848X848mm的直角等邊三角形,長邊投影為1200mm。848mm作為一扇開啟窗的尺寸也符合經(jīng)濟(jì)實用的原則。虛實相間的層間窗的處理,在滿足了采光遮陽以及防噪等功能性的同時,增加了外立面的立體感,建筑在不同時間陽光的照射下,產(chǎn)生微妙詩意的光影效果。在南北立面則采取了平面的開窗方式,立面模數(shù)同樣為1200mm。在面與面的轉(zhuǎn)折處,以弧形玻璃面自然過渡,建筑立面的處理在建構(gòu)層面同樣體現(xiàn)了邏輯的理性。

5 設(shè)計策略三:綠色建筑

綠色節(jié)能的觀念貫穿于設(shè)計確立的整個過程之中,最終采用的表皮方式,體現(xiàn)了多個層面的綠色理念。

鋸齒形窗安裝于出挑的層間樓板之間,在后續(xù)的幕墻深化設(shè)計和圖審中,主樓的外立面被定性為普通窗扇,而非幕墻體系。工程造價得到較好的控制,并且回避了幕墻的專項評審程序。

虛實相間的外立面,在朝陽面為玻璃窗扇,朝陰面為石材墻面,一定比例的窗扇可開啟。同時滿足了自然通風(fēng)、采光、遮陽、保溫節(jié)能的技術(shù)要求。

西側(cè)為住宅區(qū),大面積的玻璃幕墻產(chǎn)生的光污染在規(guī)范上不被允許,分隔成相間不連續(xù)的窗扇自然避免了光污染的產(chǎn)生。

6 結(jié)語

整個建筑的立面設(shè)計構(gòu)思與語言完全從場所邏輯及功能邏輯出發(fā),無論是形態(tài)還是表皮的生成,建筑師處處表現(xiàn)的克制與理性,一切的感性表達(dá),均來自于對場所、體量、材質(zhì)、細(xì)部等建筑本質(zhì)問題的回答,從而自然而然的導(dǎo)出建筑應(yīng)有的氣質(zhì)。美學(xué)的感知,既是感性的也是理性的,建筑的美更是如此,功能與形式的邏輯統(tǒng)一是本外立面設(shè)計追求的目標(biāo)。

[1]孫彤宇.建筑的功能邏輯和形式的自治.時代建筑,2012年第 5期.p45-46.

朱蔚蔚,國家一級注冊建筑師,建筑學(xué)碩士。