“木耳村”的冠軍夢

張偉+關(guān)羽淳+楊雪

走進樺南縣孟家崗鎮(zhèn)群英村,當(dāng)記者一眼看到矗立在村黨支部門外展示板上“打造三江平原黑木耳第一村”這12個大字時,心里不禁打了一個問號:三江平原上種木耳的村屯何其多,一個只有300多戶人家的小村靠啥爭第一?

面對記者的疑問,村黨支部書記張正方笑著回應(yīng):“不怪你起疑心,過去我們也沒這個底氣。”由于地處半山區(qū),群英村發(fā)展農(nóng)業(yè)的自然條件比較差,靠種植傳統(tǒng)農(nóng)作物,家家有限的幾畝地出不了幾個錢兒,1992年時,全村三分之二的家庭是困難戶。

“現(xiàn)在敢爭第一,是因為有實力了!”張正方指著新建成的11萬平方米標(biāo)準(zhǔn)化木耳生產(chǎn)基地,信心滿滿地說。

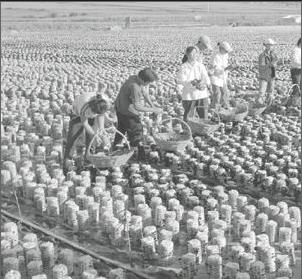

基地里,3500萬個木耳菌袋一排排整齊地擺放在地里,木耳像綻放的花瓣一樣,一朵連著一朵,放眼望去,好似一片盛開的墨色花海。正在采摘秋耳的村民們笑意寫在臉上,可“木耳村”艱難的發(fā)展歷程卻印在黨支部成員的心里。

1993年,群英村“兩委”班子參加了鎮(zhèn)政府舉辦的一個食用菌培訓(xùn)班。聽完木耳栽培技術(shù)講座,他們引導(dǎo)村民致富的思路被打開了:木耳喜陰涼,最易在山區(qū)生長;市場需求大,經(jīng)濟效益看好。種植木耳,簡直就是為群英村量身定制的致富路!

回到村里,已經(jīng)達成共識的村干部們挨家挨戶動員村民種植木耳。可村民們聽歸聽,很少有付諸行動的。許多人心里犯嘀咕:“這木耳不是大苞米,誰也沒種過。輕易往里投錢,賠了咋整?”

眼見村民不搭攏,黨支部經(jīng)過商議拍了板:“黨員干部帶頭,給村民做示范。賠本就自己扛,成功了再推廣!”

時任村委會主任張正方、婦聯(lián)主任趙劍榮、黨員孫建民和溫慶寶成為群英村率先試種木耳的開路先鋒。功夫不負有心人。當(dāng)年木耳獲得了大豐收,每家平均獲利近萬元。

在21年前,近萬元可是相當(dāng)大的一筆錢啊!這令人羨慕的收入大大激發(fā)了村民種植木耳的積極性,轉(zhuǎn)年就有15戶村民加入到種植木耳的行列中——“木耳村”的“地基”壘成了!

可是,天有不測風(fēng)云。1994年的氣候極為反常,連續(xù)40多天高溫?zé)o雨,嚴(yán)重影響了木耳的收成,導(dǎo)致木耳種植戶幾乎血本無歸,其中一戶為了還貸款不得不賣掉新蓋的磚瓦房。

黨支部大會上,黨員干部們的心里就像落了一層霜:“村民信任咱,才跟咱一起干,可今年卻讓大伙兒失望了。”黨員們在檢討的同時也達成了新的共識:山外有山,天外有天。要出去請教高人,破解木耳種植的技術(shù)性難題。

為了與木耳栽培的新技術(shù)接軌,張正方和孫建民臘月天頂著嚴(yán)寒,用三輪車從尚志市葦河鎮(zhèn)推回全村第一臺蒸菌鍋;為了研究出最適宜本地環(huán)境的木耳種植方法,黨員干部們在地頭搞起了科學(xué)實驗。有的村民說他們是“瞎折騰”,可沒多久就不吱聲了,因為黨員們還真“折騰”出了成果——用苫布圍蓋、自來水噴澆,可以營造一個適合木耳催芽的小氣候。技術(shù)瓶頸突破后,木耳種植重現(xiàn)生機。滿地油亮的黑木耳讓村民們看到希望,種植木耳的隊伍也不斷壯大。

2003年,“木耳村”已經(jīng)初具規(guī)模。村黨支部適時成立了食用菌協(xié)會,并建立了協(xié)會黨小組。從此,木耳種植由少數(shù)黨員單打獨斗變成了種植戶聯(lián)結(jié)在一起的“聯(lián)合艦隊”。協(xié)會還建立了統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一市場訂單、統(tǒng)一銷售價格的“四統(tǒng)一”機制,“木耳村”形成了闖市場的整體優(yōu)勢。到2009年,全村木耳種植戶發(fā)展到156戶,占全村總戶數(shù)的一半。“木耳村”真正建起來了!

現(xiàn)在,群英村已不是從前那個“養(yǎng)牛為耕田,養(yǎng)雞為吃蛋,養(yǎng)豬為過年,種地還陳欠”的落后村了,木耳種植戶的戶均年收入超過3萬元。在自身得到發(fā)展的同時,群英村還激發(fā)了全鎮(zhèn)21個村的木耳種植熱情。

“木耳村”的從無到有、從弱到強,每一步發(fā)展都離不開村黨支部挑大梁、做表率。2012年,群英村的木耳獲得了黑龍江省無公害食品產(chǎn)品證書,并在今年受邀參加哈爾濱中俄博覽會——群英黑木耳闖出去了!

群英村“打造三江平原黑木耳第一村”的冠軍夢,就是帶領(lǐng)村民走向美好新生活的致富夢。