當家族傳承遭遇慈善

左言

作為全球最大的印刷公司之一美國當納利集團(RR Donnelley)創始人的后代,艾略特·當納利(Elliott Donnelley)直到13歲才得知自己的“富五代”身份。“我在翻看《吉尼斯世界紀錄》時,發現了自己的姓氏Donnelley,吃驚之余,便告訴了我爸爸。結果爸爸卻說,我就是這個家族的成員。”

這個外人聽起來有點吃驚的故事,在當納利家族的眼中并不算稀奇事。“給孩子太多的錢會讓他們認不清自我”,數十年前,艾略特的父親更是直到結婚時才知曉自己是印刷世家當納利家族的第四代。

從1864年艾略特的高曾祖父在芝加哥開創印刷事業開始,當納利集團曾經頭頂全球最大印刷集團的光環,如今即便只是“最大之一”,但年銷售依然超過105億美元,員工總數超過5.7萬人,在北美、亞洲、拉丁美洲以及歐洲共設有600多家分支機構,2014年在《財富》美國500強企業中列第268位。

雖然在中國絕大多數人都會對當納利這個名字感到陌生,但實際上早于1994年其就已經在深圳創辦了首家合資企業—深圳當納利旭日印刷有限公司,目前在深圳、上海、北京等地共設立了7家工廠。而當納利集團與中國更早的淵源,正是始于艾略特本人。

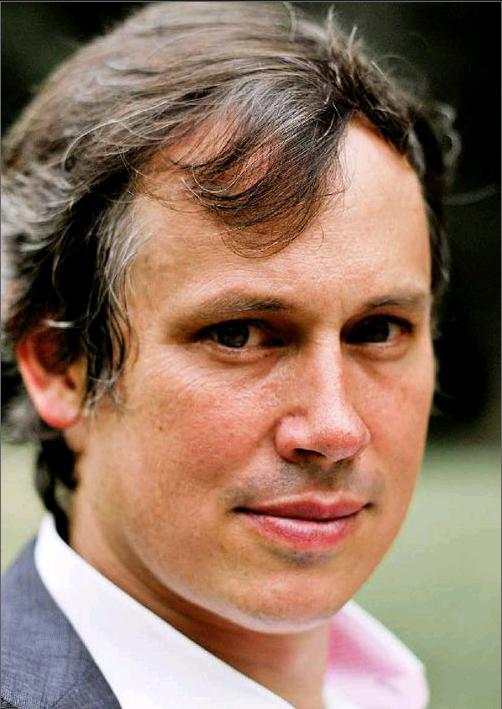

“大學畢業后我先在美國的政府部門工作,然后在1989年來到中國,邊學漢語、邊教書。”至今,他的漢語依然保持一定的水準,這也為他頻繁地來中國交流提供了一定的便利,雖然他自己表示,“中文水平只是馬馬虎虎”。

能在那個年代選擇來到中國教書,對一個高鼻子、藍眼睛同時還出身名門的老外來說,即使不是離經叛道,也絕然不能算是常規軌跡。艾略特自己解釋起來倒是義正辭嚴,“當納利家族傳承150年,最重要的是清楚財富就是對服務社會的追求。家族的這個核心價值,從我的高祖父傳到了我的祖父,又傳到我的父親再到我,希望也能傳遞給我的后代”。

這個看似有些打官腔的回答,背后有著一整套完善機制的支撐。而它的前提條件在于,深刻理解傳承不僅僅是一場有關金錢的“接力賽”,而財富也不僅僅只是賬戶上面的那若干個“零”。

清華大學五道口金融學院家族企業課程主任、中國金融案例中心執行主任高皓指出,家族傳承需要具備四項資本:除了有形的金融資本,還有無形的家族資本、人力資本和社會資本,財富僅僅是最后的結果。要打破“富不過三代”的魔咒,家族需要的不僅是一套完善的治理體制,家族成員也需要持有相同的價值觀和理念,通過積極的行動來提升每一項資本。

而無論對提升家族的凝聚力、發掘家族成員身上的能力,還是社會資源的開發和利用,慈善均發揮著十分正向的作用。做慈善的過程能幫助家族成員培養正確的價值觀,避免出現因成員爭產而最終導致金融資本受損的后果。

當納利家族的五代接力:

以慈善基金會傳遞家族價值觀

1952年,艾略特的祖父母一起創立了當納利慈善基金會,“以推動慈善、科學和教育為目的”。根據資料記載,其最初的捐款是價值6250美元的大陸石油公司(Continental Oil Company)股票,其中的2900美元被贈與了芝加哥藝術學院、Presbyterian醫院、耶魯大學以及芝加哥大學。由于當納利家族的生意是在芝加哥發家的,作為白手起家的愛爾蘭后裔,他們想要回饋這個讓自己擺脫了貧窮的地區。

1983年,艾略特的祖父退出了集團董事會,并在同年又創立了以他和妻子名字命名的慈善信托,并承諾將在今后25年里以當納利集團股票的形式每年向其投入125萬美元。雖然從法律主體上來說,基金會和信托二者是獨立的,但事實上它們都聚焦于生態保護、教育、藝術團體和社會福利。今天,單是當納利慈善基金會的資產規模就超過了1.6億美元(截至2012年底)。

到了艾略特這一代,每一個家族成員都有自己的“配額”,并投向自己所關注的方向。在他眼中,“這是教育下一代的一個很重要的方式,告訴他們什么叫做責任”。

事實上,據瑞銀集團亞太區慈善及價值投資服務主管董黎瀅介紹,這種主基金搭配若干子基金的方式,是不少富人家族所鐘意的。她介紹了一個來自香港地區的案例:家族目前共有四代,第一代關注教育、以傳統的獎學金形式去做慈善,第二代打理的子基金把焦點放在了健康上,但有成員表示想進行“影響力投資”(Impact Investment),由于二代之間無法形成共識,最后決定再成立一個子基金,“這樣家族里每一個第二代都能做自己想做的東西,但同時又都在基金會這個大平臺上”。

“讓下一代自己去決定,賺多就捐多,賠了就沒得捐”。董黎瀅表示,這種設置能讓家族后代發揮更多的自主性,不僅能讓他們在參與的過程中,更好地理解整個家族的理念和價值觀,同時也能培養他們的品質,并學到更多在社會上謀生的技能。

對歐美家族后代來說,家族基金會實際上是他們進入社會的第一個平臺。學會如何與人溝通、如何進行團隊合作、如何解決矛盾、如何共同作出決定,這些對家庭生活和企業經營來說都至關重要。同時,第二代的參與還是一個再度檢驗慈善目標與過程是否合理的機會,因為生活經歷和生長環境與老一輩不同的年輕一代會帶來新的思維。

如今,艾略特不僅打理著成立于1994年的家族辦公室的投資事宜,同時還擔任著美國西部慈善工作坊的名譽主席和聯席主席。如何提升慈善的效率、更高效地利用慈善資本是他眼下關注的重點,“慈善市場有來自政府、民間和基金會的資本,但它的運作遠不及金融市場來得有效率”。

如何提升?艾略特的應對之策,是近年來全球投資的一個熱點“影響力投資”,即把對社會的正面影響納入投資的整體回報評估。它與社會責任投資的區別在于,后者是通過負面篩選排除博彩或造成環境污染的行業,而“影響力投資”做的則是正面篩選,投資于清潔能源、中小企業融資等能直接給社會帶來正面影響的行業—據摩根大通和洛克菲勒基金會的預測,到2020年,從事“影響力投資”的基金會資產規模將達到1萬億美元。

“之前家族更重視民間慈善,例如幫助學校和無家可歸者。但我現在更多是考慮如何利用資本的力量,從根本上解問題。”

當年艾略特的曾祖父接過衣缽時,當納利家族的成員有兩個義務,一是為當納利集團而工作,二是將大部分財富用于改善周邊人群的生活。顯然,這第二條,通過家族基金會以及艾略特本人所推崇的“影響力投資”,依然有條不穩地進行著。而第一條則面臨著巨大的改變。

“做企業的目的并非養活家族,而是家族要不斷做好這家企業。這是我們家族一直秉承的理念”。從其父親所在的第四代開始,當納利集團的所有權和經營權逐步分開,“我們明確了要做大集團需要實現全球化的擴張,而這必須由專業的經理人來完成”。當納利家族的第四代中仍有半數為集團工作,而到了艾略特這輩,除了三四名成員“留守”以外,剩下的大部分都從事著學術、藝術、律師、醫生等不同工種。

“當納利這個符號,就企業而言,已經完全退出了”。如今,“當納利家族不再掌握對企業的控制權”,艾略特和他的親戚們只持有當納利集團16%的股份,家族的策略重點轉向了家族辦公室的投資以及基金會的慈善事業。

在艾略特看來,一個傳承數代的家族,最關鍵的問題是解決好傳統與創新之間的關系,在二者之間找到平衡。“珍視傳統,但絕不能躺在祖先的遺產上睡大覺,過分依賴傳統會成為一種負擔,每一代都要有第一代那樣的企業家精神”。價值觀的傳承,并不意味著一成不變。

他娓娓道來,“過去的人可能覺得不進入家族企業工作,就是失敗。但現在的觀念不一樣了,那個沒進入家族業務的人可能有朝一日會創立下一個Facebook。我們要從父輩的創業經歷、家族文化和核心價值中汲取養分,然后支持家族成員發揮每個人的特長,平等對待所有成員的選擇”。

在艾略特眼中,家族成員儼然也是一個資產組合。他的兄弟們并不參與家族辦公室的具體業務,但他會定期把其他家族成員聚在一起,向他們解釋自己在做的事情,一方面是讓他們更多地了解家族事務,不至于有置身事外的感覺,另一方面,“或許他們本人不是某方面的專家,但有朋友恰好在這一行業里,能夠提供一些有用的建議”。

如果說家族辦公室解決了財產如何保值和增值的問題,那么家族基金會就解決了如何有意義的花錢的問題,而且兩個平臺還共同承擔著一個家族關于傳統、關于價值觀的傳承重任。在艾略特看來,顯然這才是打造成功家族的核心,繼而“增強整個家族的凝聚力”。

2015年的夏天,當納利家族浩浩蕩蕩的約150名成員,將在1930年艾略特祖父買下的度假屋里進行兩年一度的大聚會,“到時我就能告訴你我們家族的具體人數了”。

洛克菲勒發力慈善咨詢:慈善服務需求日增

基金會并非家族做慈善的唯一工具,但卻是歐美家族延用了上百年的主流方式,并且發展已經極為成熟(附文)。在美國,它最早出現在馬克·吐溫筆下的“鍍金時代”,鋼鐵大王卡內基和石油大王洛克菲勒分別捐出了3.5億和5.3億美元的善款,為后代樹立起“還富于民”的榜樣。不僅如此,洛克菲勒所創立的家族基金會和家族辦公室均成為了后代的標準模板。

碰巧的是,艾略特本人正是其直接受益者之一。從上世紀90初開始,洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)創辦了一系列的慈善領導力培訓課程,讓巨富家族的后代們有機會學習如何在繼承父輩遺志的基礎上,按照自己的想法展開慈善事業。艾略特在接觸家族辦公室的工作后,于2001年參加了培訓。

“這次培訓讓我受到很大的啟發,原來所謂慈善不單單是捐款,還包括如何投資。傳統上,家族可能會把可投資資產的90%投到企業中,剩下10%去做慈善。但事實是,另外的90%也可以用來做善事。”艾略特對“影響力投資”的認識正由此開始。

與此同時,隨著慈善在家族傳承中的作用越來越受到認可,對慈善服務的需求也日益突顯。2002年,在慈善領導力培訓的基礎之上,非盈利機構洛克菲勒慈善咨詢(Rockefeller Philanthropy Advisors)正式成立,以分享洛克菲勒家族長久以來運營包括基金會在內的多個慈善項目的經驗。

時值今日,洛克菲勒慈善咨詢已經成為全球最大的專業提供慈善服務的機構之一,其在美國本土所設立的四間辦公室共有40位全職員工,協助超過160位捐款人每年將高達2.8億美元的善款和社會投資投向非洲、亞洲、北美和歐洲等地的20多個國家。迄今為止,其經手處理的捐款金額已超過30億美元。

作為一個全方位的服務機構,洛克菲勒慈善咨詢的客戶不僅僅包括了個人、家族基金會和家族辦公室,公共機構和企業基金會也是其服務的對象,為它們提供從方案起草到項目執行、管理和評估一條龍的服務。

甲骨文資本集團:

中東、中國、俄羅斯成慈善服務新興市場

洛克菲勒慈善咨詢只是日益做大的慈善“生意”中的一員,越來越多的機構把慈善視為家族傳承方案不可或缺的一部分,除了私人銀行,包括家族辦公室和咨詢公司等都將慈善服務納入了財富管理的范疇,甚至專門為家族提供慈善咨詢的公司也應運而出。

而在全球財富由西向東轉移的進程中,洛克菲勒當年“將慈善當作一項事業來運作”的指示不僅在歐美成為了極為普遍的現象,也開始在新興市場國家生根發芽。

總部位于盧森堡的多家族與財富咨詢辦公室甲骨文資本集團(Oracle Capital Group)就是一家專注于新興市場的機構,其全球七家辦公室服務著來自俄羅斯、中東和東歐等地的50多個家族,提供財富結構、資產保護、資產融資及保險、法律案件管理、房地產開發和慈善事業等多項服務。

斯維特拉娜·瑞亞博龔(Svetlana Ryabokon)是甲骨文資本集團財富結構管理及信托服務的負責人,她口中的俄羅斯和中東的企業家,跟中國富人有著驚人的相似。

瑞亞博龔大約在15年前開始接觸俄羅斯的企業家—她本人就來自俄羅斯,蘇聯解體后去到英國讀書,先后從牛津和劍橋大學畢業,后又取得了律師執照。

“我們的客戶多是第一代企業家,平均年齡在45-55歲左右。15年前,他們都還很年輕,很多既沒有結婚更沒有孩子,所以完全不考慮傳承、慈善這些問題。”現在,情況卻大為不同,“他們各自經歷了人生的不同階段,逐漸意識到雖然做生意賺錢一直都很重要,但如何保值和增值更為重要。”

隨著人生的重點和優先項發生變化,這些企業家的需求也自然發生了變化。“他們有些來尋求普遍性的建議,但更多是帶著問題而來,尋求解決的方法”。譬如,如何讓分散在各地的孩子加強聯系,如何讓含著銀匙出生的第二代少點富二代的負面習氣。

“還有一種情況,現在俄羅斯和中東的富人都喜歡在子女年幼時就把他們送到英國或者其他歐美國家接受教育,這些國家有著深厚的慈善文化,他們學成回國后就會想把這種傳統移植到自己國家”。

針對他們的情況,瑞亞博龔強調,“慈善是家族傳承計劃的一部分,它不僅僅是回饋社會、捐錢這么簡單,更重要的是教育下一代,如何在長期內實現既定目標”。在她看來,慈善不僅可以教會下一代如何用錢,如何對待時間,最終如何去做一個好人,同時也讓他們“學會尊重家族的傳統、文化以及其他家族成員和周圍的人”。

不僅如此,與歐美家族通常傾向在本國設立慈善基金會不同,瑞亞博龔指出,中東富人喜歡到海外設立基金會,因為他們的后代基本都在歐美讀書,可以幫他們樹立良好的形象。“從商業角度來說,企業海外擴張時,若想在短時間內復制本土的成功、獲得歐美市場的認可較為困難,但通過慈善可以迅速讓商譽增值”。

當然,慈善咨詢只是甲骨文資本集團財富管理服務包的一個組成部分。集團下一步的計劃,是把它全套的服務移植到中國來,“產品服務相同,但由于法律文化不同,會聘用熟知中國文化的專家,也會協同整合各種資源,找到各個領域最合適的專家”。

瑞銀:慈善咨詢“增值服務模式”

吸引甲骨文資本集團的,是中國急劇膨脹的個人財富和富人數量。

2014年,“新財富500富人榜”上榜者的財富總額達到44986.9億元,平均財富約90億元,較2013年增長25.7%;上榜門檻比去年提高26.7%,達到38億元。從財富量級看,超級巨富人數亦明顯增加,百億級富豪數達到120位,遠超去年的87位,創歷年新高,相比2004年的富人榜上,當時還沒有一位百億富豪。

更重要的是,2014年“新財富500富人榜”上,50歲以上富人占比為66%,這意味著接近七成的中國富人面臨接班人問題,2.8萬億元民間財富掌控者面臨易主。

對中國富人來說,接班與傳承從來就不是個輕松的話題,再加上慈善,問題就變得更加復雜化。所以,“目前在家族傳承業務方面,前來咨詢方案的每5個新增客戶中,就有1-2個來自中國內地市場;在家族慈善業務方面,新增一半以上的客戶都來自中國內地。”瑞銀亞太區慈善及價值投資服務主管董黎瀅介紹道,“在中國,慈善事業正成為蓬勃興起的現象。”

作為全球超高凈值資產客戶的服務機構,瑞銀慈善和價值投資團隊的逾30位專家提供慈善事業、戰略性慈善捐款的服務,以及進行具有社會影響力的投資。與甲骨文資本集團這類機構相比,瑞銀的慈善服務以增值服務的形式存在,實行的是“零收費模式”。

“瑞銀的慈善咨詢服務已經做了10 年,內容包括為客戶的捐贈方向和方式提供建議”,在這類服務中,瑞銀只提供咨詢,并不會派人直接參與慈善項目的運作,因此服務對象也不限私人銀行客戶”。

提供咨詢只是第一步,接下來,瑞銀還會根據客戶的要求搭建慈善構架,并進行專業的項目管理,包括項目選擇和確立、盡職調查、項目設計、與政府監管部門溝通、訂立績效指標以及監督和評估。

為了更好地服務亞洲客戶,尤其是來自中國內地的富人,2013年5月,瑞銀慈善基金會(UBS Optimus Foundation)在香港地區成立了辦公室,為有意參與慈善的亞洲家族提供系統咨詢及解決方案。此基金會創辦于1999年,旨在為兒童創造健康和安全的生活環境。目前,其已收到1.8萬項捐款,擁有2億瑞士法郎的資金規模,在全球75個國家資助逾300個項目,其中超過40個項目來自亞太地區,17個項目來自中國內地。

在香港辦公室成立之前,瑞銀的慈善服務止步于前端的咨詢。而現在,瑞銀不僅涉足構架的搭建和慈善項目的具體執行,客戶也可以選擇通過瑞銀慈善基金會作為捐助的通道。

董黎瀅表示,雖然在香港設立了辦公室,但瑞銀的慈善服務主要針對的還是中國內地富人的境外資產;而絕大部分的內地客戶,都會選擇“在海外搭建慈善框架,但項目仍然放在國內做”。蒙牛乳業創始人牛根生就將自己名下的外蒙牛股權資產全數轉讓給屬于瑞士信貸旗下的Hengxin信托,以避免中國內地對慈善基金會的諸多限制與繁瑣程序。

20/20社會影響力領袖團:

東亞富二代結伴行善

整體而言,與歐美家族相比,中國富人更加傾向于以企業作為慈善的主體,“一是為企業品牌宣傳,二是大眾的期望所在,三是基于稅務優惠。但我們看到有越來越多的中國客戶開始對家族基金會表示出濃厚的興趣,扶貧和教育是中國富人最關注的問題,其次是老齡化和環保”。

不過,以董黎瀅目前的經驗來看,中國乃至亞洲的富人都極少會聘請專業人士打理家族基金會,這與歐美的作法完全不同,“這是因為,就慈善而言,中國的專業化和職業化都剛剛起步,專業人才本就緊缺,而中國的企業家也喜歡親力親為,或是會請一個或半個(兼職)員工,更多則是讓家族企業的員工兼任”。

另一個不能忽略的事實是,在中國,絕大多數的富人還都是創一代,子嗣后代多半還在為企業而奮斗,既沒有足夠的人力也沒有足夠的精力,如歐美的家族后代一般全身心參與慈善事業。

然而,一個可喜的現象是,不管是在整個亞洲地區,還是中國,越來越多的企業家選擇把子女送至歐美接受教育,學成歸來的富二代們對慈善的接受度更高,“雖然多數時候決定權還在一代手中”,但他們已經開始嘗試著以自己的方式去發出聲音。

在2014年瑞銀慈善高端論壇上,由來自新加坡、印尼和中國香港、中國臺灣的家族后代組成的20/20社會影響力領袖團正式成立。它的成員大多介于25-35歲之間,目標是培育慈善和投資領域培育的新生代領袖人物。

作為集團核心成員的陳逸寧,是一位年輕的攝影師,香港陳氏家族的第三代成員,從15歲時起她就跟自己的堂兄妹和表兄妹一起參與了家族里思源和擇善兩個基金會的活動。“長輩們沒有要求我們必須要去做什么,只是帶著我們看第二代是如何做事的”。

剛步入社會不久的陳逸寧與其他攝影師一起創立了一個名為“攝影師·希望(Photographer for Hope)”的慈善組織,希望“用攝影和講故事的方式來幫助社會實現改變和進步”。

“20/20社會影響力領袖團的成員都是朋友,或是朋友的朋友,我們對加入家族企業感到有壓力,但卻仍然想對家族的核心價值有所貢獻。”這個打扮入時的姑娘看起來有些靦腆,卻很有自己的想法。“我的祖父和父親是先創富后回饋社會的,而我們這一代已經具備了良好的物質基礎,慈善可以從已經擁有的做起,用創新的方法去做慈善”。

在這一點上,富三代陳逸寧顯然與大洋彼岸的富五代艾略特不謀而合。這個高個子的美國人近兩年頻繁到訪中國,除了為其家族投資合伙企業的白沙集團(White Sand Investor Group)尋找合適的投資標的外,更是不遺余力地在中國推廣他所信奉的“影響力投資”。

當納利家族的兩個慈善基金會如今都已經交由專業人士打理,“但它們所映射出家族的傳統和價值觀并沒有變”,艾略特的語速極快,“希望我們這些子孫后代可以依靠自己的能力去賺錢,然后用這些錢去做更多的善事,去創立自己的慈善基金,用更具創造力的方式去做慈善。也許,你可以從我的兒子或孫子輩中得到求證,看看當納利家族的傳統和價值觀是否能繼續傳承下去”。

對于本文內容您有任何評論或欲查看其他資本圈精英評論,請掃描版權頁二維碼,下載并登錄“新財富酷魚”和我們互動。

附文

美國:家族慈善基金會

手握3000億美元

二戰后,家族慈善基金迎來了一波發展高峰,并自此開始在歐美各國的慈善版圖上擔當起日益重要的角色。從一定意義來說,美國慈善事業今日的繁榮,家族慈善基金會的快速和專業化發展功不可沒。進入新千年后,隨著造富速度的加快,家族慈善基金會也呈現出前所未有的繁榮。美國逾1/3的家族慈善基金會誕生于2000年后,目前的數量已經超過了4萬。

這其中最典型的代表,非全球最大的獨立慈善基金比爾和美琳達·蓋茨基金會(以下簡稱“蓋茨基金會”)莫屬。這只2000年成立、以蓋茨夫婦命名的慈善基金會,專注于全球健康衛生和教育領域。截至2013年底,其資產規模高達400億美元,員工1211名,自成立以來共捐出善款301億美元,僅2013年的捐款額就高達36億美元。

事實上,美國一半以上的獨立基金會均由家族運營。除蓋茨基金會之外,美國前十大基金會均為家族所有,他們一共掌管著高達1140億美元的資產(圖1)。再加上眾多規模在百萬美元以下的基金會,美國基金會中心(Foundation Center)的統計數據顯示,家族慈善基金會手中總計握有3000億美元的資金規模,占到了全部慈善基金會規模的42%。不僅如此,家族慈善基金會每年還貢獻著全部慈善基金會捐款的42%。

同樣在慈善事業中扮演著中流砥柱角色的還有英國的家族慈善基金會。據英國 《2014年家族基金會捐款趨勢報告》,家族基金會的捐款占到了所有基金捐款的59%,同時也占到了175億英鎊私人捐助的8%(圖2)。而以資產規模為衡量,家族慈善基會金高達338億英鎊的資產,是全部基金會資產規模的79%。