國際藝術雙年展“中國方式”現象探析:回歸本土·實驗性·價值性

龍志和 (凱里學院藝術學院 556000)

“雙年展”作為一種持續性和周期性展覽模式,呈現出新的意義及特點,有效合理演繹傳統文化符號,借鑒西方的一些藝術成果和相關理論,結合具體的時代特征,透過擅變的傳統文化符號現象,構建起具有中國文化自信的當代藝術,帶動中國政治經濟發展的文化藝術。她在當代藝術創作中呈現出自己的發言權,這種文化現象源于文化策略1,她呈現了當代藝術的實驗性和人類文化前沿觀念,并促進當藝術潮流有尊嚴地發展 “中國方式”,這種文化已經在國際藝術雙年展中潛移默化地滋長。

一、回歸本土元素

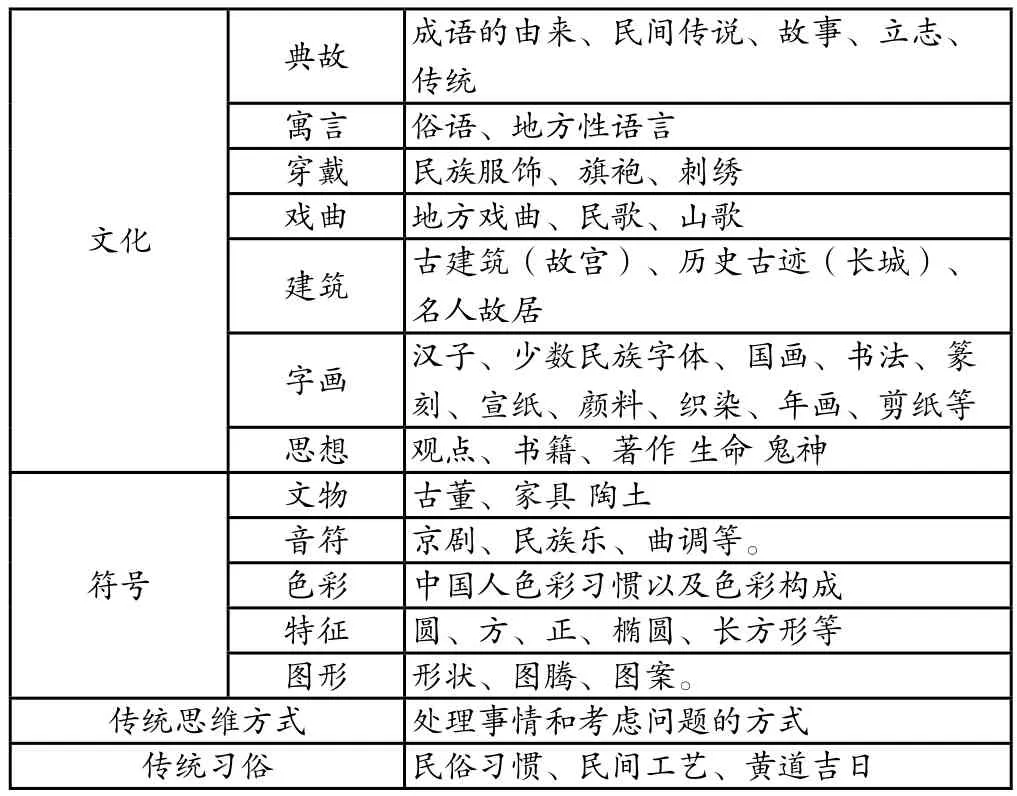

藝術存在一種超歷史的本質,遍及所有地方;但它只能通過本土來顯現自身2”不同民族國家在現當代藝術中,無論從作品風格還是內容,都具有明顯國別的文化血脈特征。那么這個文化血脈在“中國方式”藝術表達中體現那些本土元素,這些本土元素具有什么樣的藝術特點,根據“中國方式”當代藝術表達的定義,可以將其概括為四大類及十四小類,分別是:傳統文化(典故、寓言、戲曲、建筑、字畫、思想);傳統符號(文物、音符、色彩、特征、圖形);傳統思維方式和習俗。具備這些符號的,可以歸為中國方式藝術表達元素,如表1.1明細。

表1 .1 中國方式元素分析表

以上是“中國方式”作品的概念元素,從梳理的內容衍生出兩大系統,一種是精神化范疇、另一種是適應范疇。這兩種元素構成了中國方式藝術表達的形式。經過本土的孕育、發展、回歸,到當下形成中國當代藝術的文化策略,迎來不可動搖的位置,一方面是對本土元素的深刻的認識,另一方面是隨時把本土元素升華成當代藝術的靈魂。

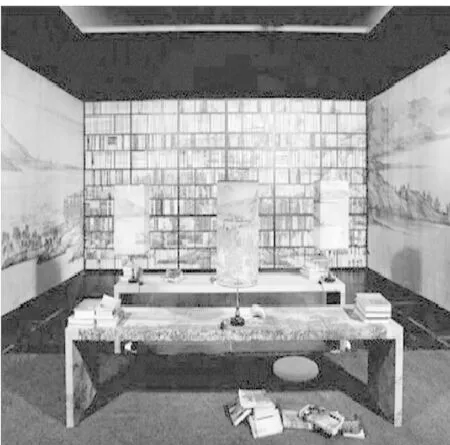

藝術要通過創造才能體現作品價值的深度3,呂勝中先生作品《山水書房》(見圖2.1),可以得知它屬于本土元素中的文化范疇4。作品從本土中尋找傳統元素,借傳統文化傳達出《山水書房》的文化內涵,作品以情造境,體現了中國傳統文人追求世外桃源的理想境界。藝術家準確描述了這一時代感,作品營造歷久不衰的鄉愁;更是本土文化和母語情結的直接體現;立足本土文化,從中汲取光源和智慧,就可能從本土文化的制高點,展開中國當代藝術的翅膀,鮮艷地鋪展“中國方式”的亮色。

圖2.1 呂勝中 山水書房

二、“中國方式”實驗性

本土與全球的對話始于90年代,它是在中國藝術實驗發展最有力的驅動力,激發藝術家們探索其本土身份,拓展作品的視角語匯,使中國傳統藝術觀念和形式成為全球當代藝術的一部分,并對國際藝術趨向的了解與中國現實情況的關注結合起來,它詮釋這一文化現象應對西方及世界的策略;并進一步思考這種實驗對于藝術表現的內容與形式所造成的影響。

中國藝術的國際化交流始于中國藝術家作品進入國際雙年展,但是長時間來,它一直被等同于中國藝術的西化5。而中國藝術家在這種多元背景下意識到必須走自身的文化策略,從此意義上開始彌合東、西藝術的二元概念,而這種二元概念一直影響著藝術家和美術家的基本框架6。使中國藝術在這種框架下大膽實驗,進而挖掘自己本土的潛力,如蔡國強《火藥》(見圖2.2)運用了中國傳統的元素手法,但排除其傳統的、約定俗成的意義。

圖2.2 蔡國強 火藥

“中國方式”實驗藝術把本土與全球的對話提到一個新的高度。首先,“中國方式”的實驗性藝術家們成為國際展覽的經常參與者;其次“中國方式”實驗性作品在跨國商業畫廊推動下成為全球的商品;再次以“中國方式”概念作為實驗創作的藝術家移居其他國家;第四,中國的一些博物館美術館也開始策劃大型國際雙年展,把中國實驗藝術當成全球當代藝術的一個組成部分。

三、體現價值性

發揮傳統 “文化價值”的態度是“取其精華,去其糟粕”7。國際藝術雙年展主題及作品形式體現當下的文化價值觀,文化價值是當代藝術家活動的一個策略,它的策略在國際藝術雙年展和藝術市場中體現了民族價值,是藝術家和策展人跨越國界的互動網絡。“文化價值”是藝術表達展示的不同意義及功能,它強調自己的身份價值,但是這種價值和意義在全球領域中開創了一個新階段。

由于“中國方式”藝術表達,是國際雙年展作品中的一個分支。因此,需要理清“中國方式”的文化價值性并不是指所有創作的作品,必須被理解為一種具有特殊意圖和理論的建構,其意圖是通過這種建構顯示作品本身獨特的文化價值性。為達成這樣的建構,藝術家與理論家自覺地思考“價值性”的狀況與局限,以個性化的參照、語言及觀點將“中國方式”這個約定俗成概念加以本質化。希望通過對這些參照、語言及觀點的定位,來勾勒現今“中國方式”藝術表達在國際的文化價值。雖然這種現象是在藝術家個案中出現,但是他們在各自的藝術中尋找出共同的趨向。

總之“回歸本土”和“實驗性”形式與“文化價值”在中國方式藝術表達中要求更加深奧,如有不慎就會失去自身作品的涵義。那么國際雙年展作品“中國方式”藝術表達的文化價值,受其信念、評價標準、審美取向、社會歷史條件、教育情況等諸多因素影響。作品的文化價值,無法單一用可見的元素去思考,價值是一種觀念,需要通過藝術家的表達、作品的描述或展覽來實現其文化價值。在“中國方式”的價值性上,更需要突出重點,又涵蓋作品的基本信息。當然這未必一定是全球視野中的好作品,但可以成為“中國方式”文化價值訴求的表達,符合中國藝術家現實的文化策略。

注釋:

1.楊吟.張頌仁.中國藝術要有自己的發言權[J].大藝術, 2008(1):30-31.

2.王春辰譯.[美]阿瑟·C丹托藝術終結之后——當代藝術與歷史的界限[M].嶺南美術出版社,2007:30.

3.余秋雨.偉大作品的隱秘結構[M].中國出版集團現代出版社,p58.

4.金暉.傳統文化資源的當代語境——以威尼斯第五十屆雙年展“中國館”藝術作品為例[J].藝術百家,2007(6):37.

5.巫鴻.作品與展覽場[M].嶺南美術出版社,2005(1).

6.同上.

7.張岱年.文化與價值[M].新華出版社,2004.4.

[1]楊吟,張頌仁.中國藝術要有自己的發言權[J].大藝術,2008(1).

[2]王春辰譯.[美]阿瑟·C丹托.藝術終結之后—當代藝術與歷史的界限[M]. 嶺南美術出版社,2007.

[3]余秋雨.偉大作品的隱秘結構[M].中國出版集團現代出版社,2012.1.

[4]金暉.傳統文化資源的當代語境—以威尼斯第五十屆雙年展“中國館”藝術作品為例[J].藝術百家,2007年(6).

[5]巫鴻.作品與展覽場[M].嶺南美術出版社,2005.1.

[6]張岱年.文化與價值[M]新華出版社,2004.1.