奶牛圍產期飼喂策略

文∕Trish Lewis 新西蘭奶牛營養學家 譯∕胡曉麗

(奧特奇生物制品(中國)有限公司)

1 圍產期管理

奶牛產犢前幾周,其干物質采食量(DMI)和免疫力都會下降,這種損失在產犢后需要很長時間才能恢復。

奶牛產犢前后需要進行良好的圍產期管理,其主要目的在于減少體況損失,以便在產后能夠迅速恢復。圍產期的大致時間范圍包括產前3 周和產后3 周。

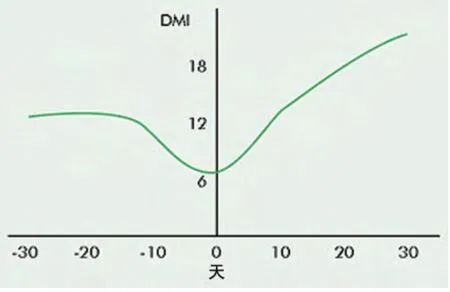

臨產期奶牛采食量的下降會造成能量缺口(圖1),需要奶牛調動體貯來彌補能量缺口。動用的體內脂肪越多,奶牛患臨床型酮病和亞臨床型酮病的風險就越高,而這種情況又會引起食欲下降,從而造成更大的能量缺口,形成惡性循環。而且過肥奶牛更易受到酮病和其它代謝疾病的影響,因此在產犢期間需要嚴格控制奶牛的體況,不能過肥或過瘦。

圖1 圍產期奶牛干物質采食量(DMI)變化情況

為了促進采食、減少體脂損失,妊娠母牛(特指產犢前3 周的母牛)的日糧必須具有較好的能量密度,且保證蛋白質平衡。奶牛采食量下降時,酸中毒的發生幾率也會增加,因此需要保證日糧中含有足夠的有效纖維(草料的物理長度>15 mm)。頭胎母牛產犢前后的日糧類型應大致相同,以免產犢時日糧突然改變造成瘤胃微生物的變化。

由于食欲下降,日糧必須含有一些優質飼料成分以增加食欲、促進采食。首先必須保證日糧沒有污染,一旦發現霉菌毒素(由霉菌產生的小分子毒素),必須使用有效的霉菌毒素吸附劑。霉菌毒素極難檢測,并且會使奶牛產生一系列癥狀,包括降低采食量和免疫力。

一些代謝疾病例,如產乳熱和缺鎂痙攣癥會造成奶牛產后食欲增長緩慢,因此產犢前后日糧微量元素必須平衡。對于有產乳熱傾向的牛群,應當檢測日糧的陰陽離子平衡狀態(DCAD)并且尋求專業人士的幫助。

2 熱應激下圍產期奶牛護理

熱應激也會減少奶牛采食量。減少高產奶牛熱應激的策略同樣適用于圍產期奶牛。

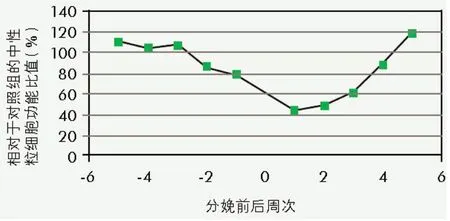

奶牛的免疫力可以通過采集血液樣品、分離白細胞并測定其殺滅病原(例如大腸桿菌)的能力來評價。

圖2表明奶牛在圍產期時免疫力會下降一半,而產犢后需要較長時間才能恢復。這也是奶牛在分娩后頭幾周易受傳染性疾病(例如乳房炎)侵害的原因。

圖2 圍產期奶牛免疫力的變化情況

微量元素(例如硒、銅和鋅)和維生素E對免疫力具有重要作用。傳統意義上來講,如果在奶牛產犢后才添加微量元素,對奶牛意義不大,此時添加微量元素已為時過晚,無法彌補免疫力的損失。

因此,從圍產期開始時就應當保證微量元素供應量充足。而一旦發生產后臨床性乳房炎,則需要花費更大的成本才能恢復。

3 奶牛體況評分方法

圖3 體況評分為3 分的奶牛左側觀察圖

圖4 體況評分為3 分的奶牛背側圖

奶牛體況評分對奶牛非常重要。圖3是從奶牛左側進行觀察,髖骨前的三角形區域呈凹陷狀,橫突明顯,體況評分為3分。如果奶牛的體況評分是滿分(5分),三角形區域應當凸起,橫突不明顯。圖4是從背面觀察奶牛的左側,側面較平,沒有弧度。

體況評分可以作為評價奶牛采食量的一項手段。奶牛的瘤胃會擠壓其身體左側的三角形區域,這個區域以肋骨、橫突(短肋)和髖骨為界。奶牛體況評分的范圍為1~5分:1 分表示過瘦,三角形區域的皮膚凹陷形成凹槽;5 分為滿分,三角形區域凸起,橫突不明顯。觀察位置在奶牛身后時,體況評分為1 分的奶牛其左側髖骨前的部位不會突出于腿骨,而5 分的奶牛其左側面呈蘋果狀的弧形。飼喂TMR日糧的奶牛,最佳觀察評分時間為飼喂后1 h;放牧的奶牛則在奶牛進入放牧場后2 h評定。