中國家庭幸福發展指數研究二期報告發布 一萬個家庭問幸福

中國人的家庭幸福程度是怎樣的?提升家庭幸福有哪些有效途徑?由國家衛計委家庭發展司和中國人口福利基金會主辦的“2014國際家庭日中國行動——聚焦城鎮化與中國家庭幸福”公益論壇,5月15日在京召開。在這次論壇上,中國人民大學社會與人口學院院長翟振武教授發布的《“二元”社會的“一元”幸福——中國家庭幸福發展二期研究報告》,引起與會者的關注。

在2012年一期調查研究的基礎上,中國人口福利基金會與中國人民大學又共同開展了“中國家庭幸福發展指數研究”二期課題的研究。所謂“二元社會”是指城市為一元、農村為另一元。二期調查于2014年2月至3月間,在全國東中西部共隨機抽取了10個城市(包括所屬農村地區),進行問卷調查。經過培訓的300多名專業調查員,共訪問了10299個家庭的29882名家庭成員。問卷調查的目的,是反映宏觀統計指標所不能反映出來的民眾主觀幸福感狀況,主要涉及家庭成員在各個方面的心理狀況和主觀感受。

一萬個家庭問幸福

問卷共涉及4類約65個問題,與一期調查直接詢問“您覺得您的家庭幸福嗎”,然后分成5類答案的李克特量表法相比,二期調查采取了更為科學的方法,對家庭幸福感評分進行標準化。具體做法是,首先讓填答者對家庭幸福打分,1分最低,10分最高;然后再讓填答者回答“幾分以上算幸福”,以后一個問題為基準,對前一個問題進行等比例標準化,從而得到標準化家庭幸福感答案。這種做法的好處在于,可以充分考慮到不同人群得出同樣分值的不同意義,在一定程度上可以分析出人們感覺不幸福,是由于現實情況真的很糟糕,還是人們的預期太高。

這種配套問法對家庭中的每一位成員都予以詢問,對于所調查的一萬多個家庭而言,會得到近3萬人的家庭幸福感情況,同時可對每個家庭中各個家庭成員的標準化幸福感進行平均,從而得到真正考慮到每個家庭成員的家庭幸福感。標準化幸福感達到6時,表示已經達到了自己期望的幸福水平。

此次調查記錄的10299名主問卷填答者中,5099名為男性,約占49.6%;5187名為女性,約占50.4%;基本符合1∶1的性別比例。30歲以下人口約占27.70%,30歲至45歲人口約占39.78%,46歲至59歲的人口約占19.52%,60歲及以上的人口約占13%。其中擁有農業戶口的約占52.5%,非農戶口約占47.5%,基本符合1∶1的城鄉比例。

所有家庭成員個人幸福感得分的均值,作為家庭幸福感的得分。數據顯示,51.78%的家庭標準化幸福感得分在6分以上,達到自家期望的幸福水平;48.22%的家庭標準化幸福感得分在6分以下,尚未達到期望幸福水平。分城鄉來看,城鎮家庭標準化幸福感得分平均可達5.99分,其中6分以上的占57.98%。農村家庭標準化幸福感得分平均約為5.79分,其中6分以上的占46.04%。可見,城鎮家庭的幸福感高于農村家庭。

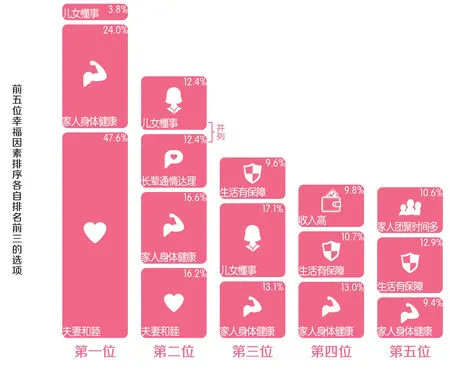

夫妻關系最影響家庭幸福

本次調查的主問卷中,詢問填答者(在婚或經歷過婚姻的人)“您認為影響家庭幸福最重要的五個因素是什么?請選出五項并排列順序”,下設19個選項,涉及家庭生活的方方面面。下圖列出了每個影響因素中排名前三位的選項,從中可分析出以下調查發現:

1.夫妻關系是家庭幸福重中之重

調查顯示,影響家庭幸福排在前五位的因素中,各類家庭關系成為主要的被選對象。第一位和第二位因素的前三個選項中,都有“夫妻關系”選項;第一、二、三位因素的前三個選項中,也都有“兒女懂事”選項;“老人通情達理”的選項也進入到第二位因素中排名第二的選項。而這些家庭關系類選項,是從包括“有車”、“有房”、“子女有出息”等物質生活硬件的19個選項中脫穎而出的,由此可見,在我國目前的發展階段,家庭關系這種軟環境,成為影響家庭幸福的最重要因素。

在眾多家庭關系中,最受重視的是夫妻關系,其次是同子女的關系,與長輩的關系相對而言受到的關注最少。調查結果顯示,近五成的家庭把“夫妻和睦”選作影響家庭幸福的第一位因素,另有近二成家庭把“夫妻和睦”排在第二位。被調查家庭對于“夫妻和睦”的重視程度,是其他各選項所無法匹敵的,由此可見,夫妻二人琴瑟和鳴的確是家庭幸福美滿的關鍵因素。

2.“家人身體健康”是家庭幸福本錢

在影響家庭幸福排名前五的因素中,“家人身體健康”是占比最高的一項,已然成為家庭幸福的剛性需求。“看病難”、“看病貴”以及“因病致貧”的現實問題,使得“家人身體健康”同時也成為家庭生活較為富足、有所保障的重要條件,可見身體健康已然成為家庭幸福的本錢。

3.要求“生活有保障”而非“有房有車”

在有關家庭關系類的19個選項中,涉及經濟方面的選項有“有房”、“有車”、“收入高”以及“家里有權勢”等。在眾多相關選項中,“家庭生活有保障”被選入前五位重要因素的比例最高。有12.9%的家庭認為“生活有保障”是第五重要的家庭幸福影響因素,此外還有10.7%以及9.6%的家庭把“生活有保障”列為第四以及第三重要的因素,另有9.8%的家庭認為“收入高”是第四重要的因素。可見,家庭日常生活穩定有保障仍是對家庭幸福具有較大影響的因素。

4.家人團聚對家庭幸福影響大

影響家庭幸福的第五位因素中,排序第二的選項是“家人團聚的時間多”,有一成多的人認為家庭成員較多的團聚是影響家庭幸福的重要因素。19個備選選項中“孩子有出息”、“有知心朋友”、“鄰里關系好”、“有房有車”以及“人脈廣泛”等選項,都沒能擠進前五位因素中排序前三的選項,而“家人團聚的時間多”雖然選擇比例比不上“夫妻和睦”、“家人身體健康”等,卻成功躋身為第五位因素中排序第二的選項,這值得關注。

與“故土難離”、“安土重遷”、“幾世同堂”的傳統社會不同,現代社會“人在他鄉”成為常態,快節奏的生活、高壓力的工作學習使得“小家庭”往往只有等到晚上才能共處一室;“大家庭”則一年都難得聚上一回。能有更多機會同家人聚在一起,成為不能忽視的家庭幸福訴求。

家庭幸福因素選擇有地區差異

據翟振武教授介紹,這次調查抽取的樣本覆蓋了分布于東、中、西部的10個省市。不同地區在自然資源環境狀況以及社會經濟發展水平上存在差異,必然導致家庭在生活方式、行為模式及價值觀念有所不同,從而使得家庭幸福重要因素選擇及排序上呈現差異性。

東部和中部地區更看重家人團聚。東部和中部地區都有一成左右的家庭,將“家人團聚的時間多”作為影響家庭幸福第五位因素的首選。由于東、中部地區人口流動頻率均高于西部,造成更多“人在他鄉”的現象,因而認為家人團聚對家庭幸福有重要影響。

相比于東部地區,中、西部地區家庭傾向于“有房”是影響家庭幸福的重要因素。不過,三大地區家庭均不重視“有車”的影響。中、西部地區有7%以上的家庭將“有房”列為影響家庭幸福第二重要的因素;東部則只有4.8%的家庭看重“有房”。三大地區都只有很小比例的家庭選擇“有車”為重要因素。由此看來,經濟相對落后地區對于“有房”的訴求更強烈。

家庭關系緊張的主要原因

調查結果還顯示,近八成被訪者認為不同代的家人之間的關系是“好”或“非常好”的,只有0.2%的被訪者評價家庭代際關系“非常不好”。感覺代際關系“非常不好”的家庭,在影響家庭幸福重要因素的選擇和排序上,與感覺代際關系“非常好”、“好”、“一般”甚至“不好”的家庭有明顯區別。

長輩不夠“通情達理”和子女不夠“懂事”,成為代際關系緊張的主要原因。排在第一位的重要影響因素選擇中,感覺代際關系“非常不好”的家庭中有二成以上首選“長輩通情達理”這一選項;其他家庭則不十分關注長輩問題,而是主要關注“夫妻和睦”的重要影響。排在第二位的重要影響因素選擇中,感覺代際關系“非常不好”的家庭中同樣有二成首選“子女懂事”第一選項;其他家庭首要關注的第二位影響因素則是“家人身體健康”,第二關注的為“夫妻和睦”。由此可見,重視夫妻關系的經營是良好代際關系的基礎,而長輩不夠“通情達理”、子女不夠“懂事”,成為代際關系緊張的主要原因。

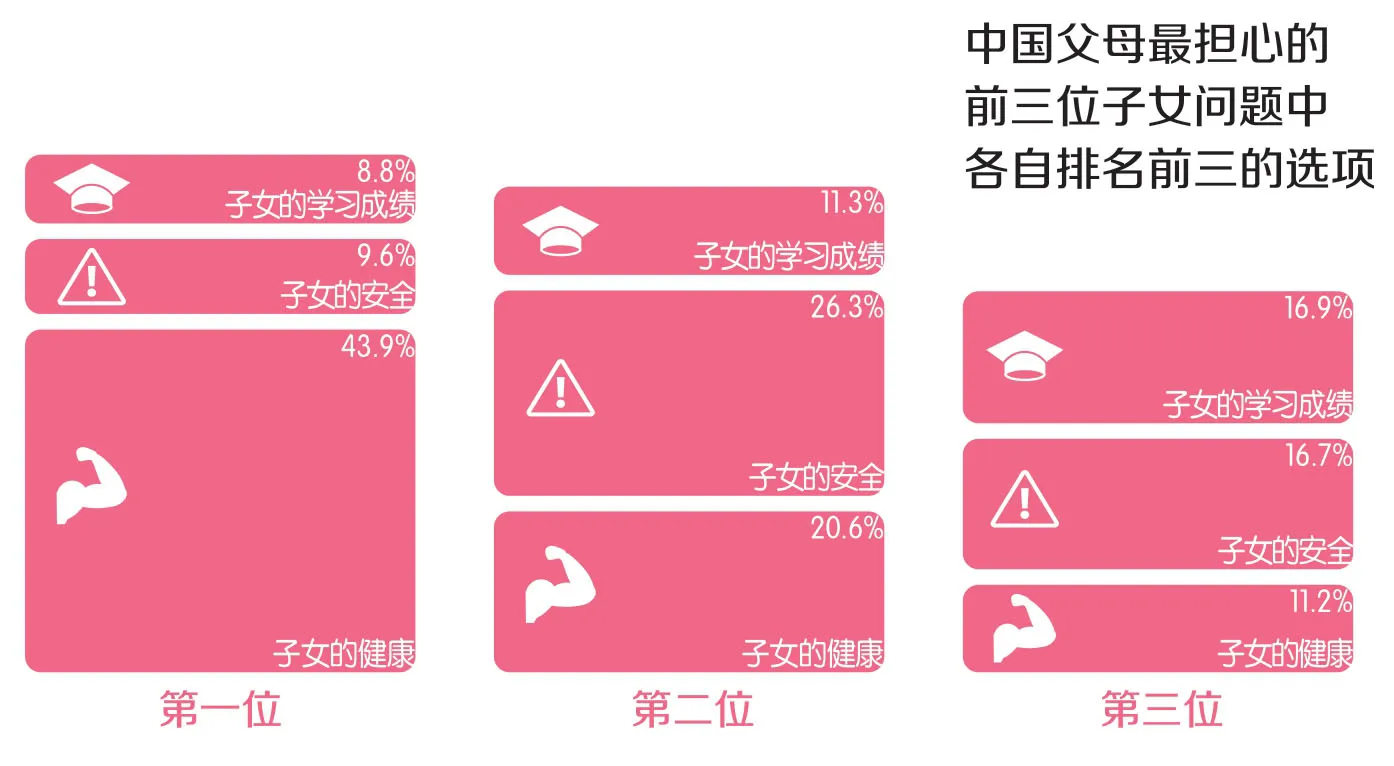

中國父母最擔心子女健康和安全

調查結果顯示,被訪者最擔心的前三位子女問題中,排名前三的選項始終離不開子女的健康、安全以及學習成績。相比較而言,子女健康是首要擔心的問題;子女安全屈居第二;子女的學習成績僅排在第三。近年來,毒奶粉事件、校車事故、食品安全隱患等安全類問題頻發,成為父母最擔心子女健康及安全狀況的主要原因。雖然,“子女的學習成績”毫無懸念地擠進前三,但其受關注程度是低于健康及安全問題的。

排在第二位的子女問題中,單親家庭(離婚和喪偶家庭)和重組家庭(再婚家庭)中,選擇最多選項都是“子女的健康”,其他類型家庭則主要選擇了“子女的安全”。考慮到單親和重組家庭都是經歷過重大變故,伴隨強烈情感波動的家庭,因而這類家庭中的孩子不論身體還是心理健康,都極易受到負面因素的影響,也就自然得到更多的關注。

家庭收入提升幸福感

無論農村還是城鎮,收入水平和收入公平程度對家庭幸福都有著顯著作用。此次調查顯示,2013年我國農村家庭的平均總收入為6.84萬元,人均家庭收入為1.94萬元;而城鎮家庭的收入水平較高,平均總收入為9.04萬元,人均家庭收入為2.72萬元。

但是,無論是農村家庭還是城鎮家庭,家庭收入對提高家庭幸福都存在著正向的影響。在農村地區,家庭年收入每提高1萬元,標準化幸福感得分將提高0.004分;在城鎮地區,家庭收入每提高1萬元,標準化幸福感得分將提高0.01分。

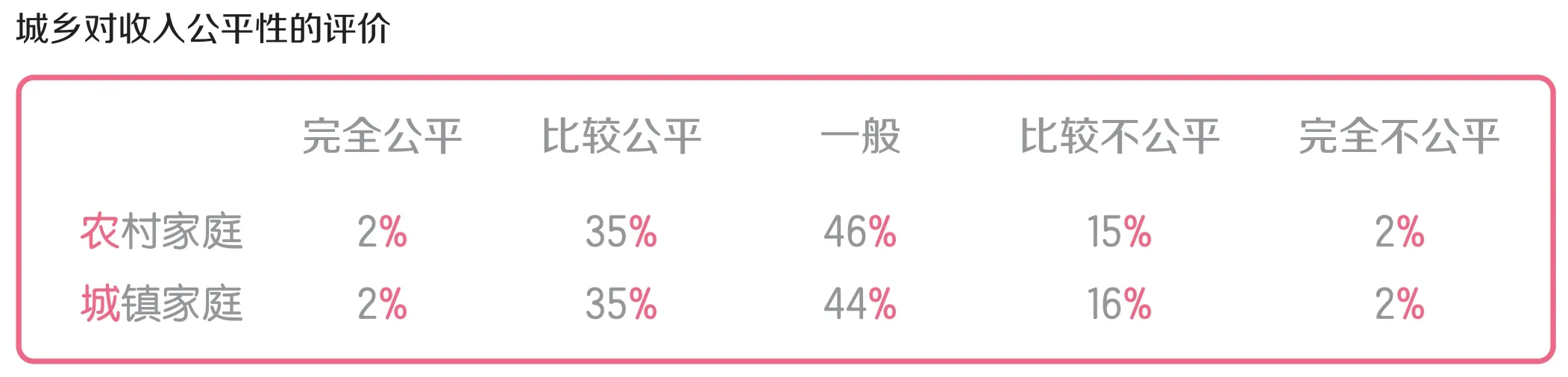

這次調查的結果也顯示,我國家庭收入公平狀況不十分理想,只有1/3的人認為收入比較公平,45%的人認為收入公平性一般,高達1/5的人認為收入和別人比不公平。總體來說,對收入公平性評價越高家庭就越幸福。

居住面積不大不小的家庭最幸福

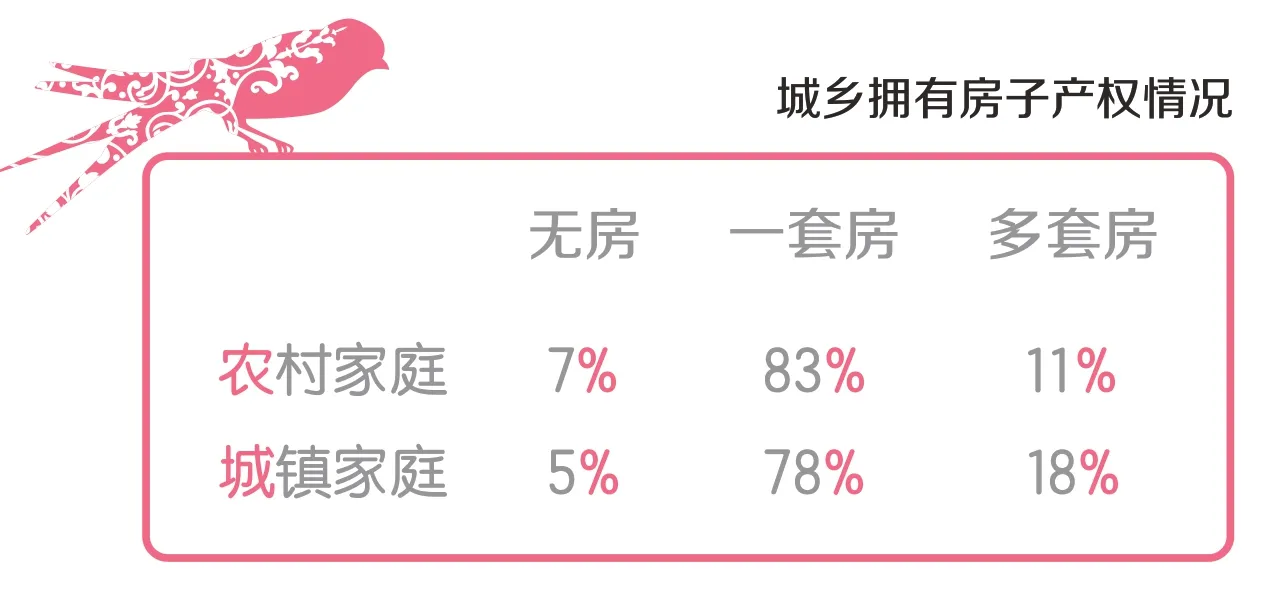

住房也是與幸福感密切相關的經濟因素之一。調查顯示,80%的家庭擁有1套房子的產權,14%的家庭擁有多套房子的產權。分城鄉情況來看,無論城鎮還是農村,擁有1套住房的家庭都占了絕大多數。城鎮家庭擁有住房產權的狀況略好于農村家庭,城鎮家庭的人均住房套數為1.18套,農村家庭為1.10套。而城鎮家庭多套房的比例則更高一些。

“我想有個家,一個不需要多大的地方。”這句上世紀90年代風靡大江南北的歌詞,真實地反映出人們對住房條件的基本要求——夠住就行,并非越大越好。調查中城鎮家庭和農村家庭都表現出相同的趨勢,居住面積非常大的家庭并不是最幸福的,而居住面積比較大的家庭最幸福的,但隨著居住面積從“比較大”變化到“非常小”,城鎮家庭和農村家庭的平均家庭幸福評分,都表現出持續下降的趨勢。

社會信任度越高越幸福

近年來,“扶不扶”、“救不救”等熱點話題引發了關于我國社會信任狀況的爭論,“信任危機”、“道德滑坡”等詞匯頗受矚目。調查中發現,確有相當數量的家庭認為在社會上只有少數人可以信任,但是這一比例不超過兩成,約有七成的家庭認為社會上的多數人可以信任。四分之三左右的家庭會在社會交往中時而感到人際關系冷淡,但是只有6.21%的家庭經常有此感覺。此外,較為信任熟人的家庭約占七成。這樣的社會信任狀況雖不足以讓人十分樂觀,但也不至于被“危機”描述得那樣聳人聽聞。社會信任也是家庭幸福的“墊腳石”和“強心針”。較為信任熟人的家庭標準化幸福感得分約為5.91分,而一般性信任熟人的家庭約為5.83分,不太信任熟人的家庭則只有5.75分。

城鄉之間的社會信任狀況有異,也是造成兩者家庭幸福感差別的重要原因(見下圖)。農村家庭較為信任熟人的比例約為72.55%,而城鎮家庭的相應比例約為70.28%。在交往中時而感到人際關系冷淡的農村家庭約占73.51%,而城鎮家庭的相應比例約為77.27%。不過,從社會信任的總體狀況來看,認為社會上的多數人可以信任的農村家庭約占68.90%,與城鎮家庭基本持平(69.19%)。

此次調查還涉及了養老、疾病、訴求表達渠道暢通與否和安全感對家庭幸福的影響。