有關鈷摻雜氧化鎳電致變色薄膜的電化學制備和性能探討

羅暉 周劍

江西省核工業地質局測試研究中心 江西南昌 330002

電致變色是一種可逆變化的現象,主要是材料的光學性能在外加電場的作用下產生的,主要的變化就是顏色和透明度的變化。本文首先研究電致變色薄膜的制備方法,然后進行鈷摻雜氧化鎳電致變色薄膜實驗,最后根據實驗過程和結果進行科學分析,得出結論。

一、電致變色薄膜的制備方法

針對氧化鎳薄膜常用的方法介紹如下

1.電化學沉積法

電化學沉積法是制備電致變色薄膜常用的方法,電化學沉積技術是比較成熟的,用這種方法進行電致變色薄膜制備可以把顏色從無色變為深棕色,而且透光率可以在很高的范圍進行連續調節,著色效率相對來說比較高,但也有一些不足之處,比如薄膜的使用壽命有限。

2.物理氣相沉積法

濺射法和蒸發法是物理氣相沉積法的主要內容,主要是通過物理過程把粒子從源物質轉移到基底上,最后形成薄膜,總體來說就是一個原子轉移的物理過程,物理氣相沉積法具有成膜速度快、與基底的結合性能較好的優點,同時不方便控制、制膜的成本較高等是它的缺點。

3.凝膠法

溶膠-凝膠法主要包括旋涂法和浸涂法兩種,它是以有機鹽為原材料,與溶劑和水按照一定的比例混合的方法,它可以使有機鹽發生水解,然后發生縮聚反應產生膠化現象,當形成溶膠之后,再采用高速旋轉法使其在基底上形成薄膜,凝膠法具有操作簡單、成本低、便于控制薄膜結構等優點,而主要的缺點就是不易長期保存、制出的薄膜與基底結合性較差[1]。

二、鈷摻雜氧化鎳電致變色薄膜的制備

1.制備鍍液

首先,把一定量的 NiCl2、CoCl2、LiClO4放入容器中進行反應;然后再加入一定量的DMF溶劑,它是一種有機溶劑;隨后把加入有機溶劑后的反應溶液放入二甲基硅油中進行加熱,一般加熱到50℃-60℃,在這個溫度下進行攪拌,以至溶液完全變清,最后把溶液放到干燥器中進行干燥,干燥時間兩天左右。

2.電化學沉積實驗

本文主要采用的是電化學沉積實驗進行鈷摻雜氧化鎳電致變色薄膜的制備,采用恒電位陰極電沉積方法來進行薄膜的制備,用直流電源對沉積電壓進行控制,在恒溫下進行一段時間的沉積,最后得到所制備的薄膜。

3.電致變色實驗

在電致變色實驗中,所用的電解液是NaOH溶液,溶液的濃度大約0.5mol/L。主要利用直流電源對電壓進行控制,等到把沉積有薄膜的FTO玻璃和鉑片的電極連續和電源的正極、負極連接之后,就可以對薄膜的顏色進行觀察。經過觀察發現,當薄膜和電源的正極相連接的時候處于著色狀態,顏色逐漸變為棕黑色;當薄膜與電源的負極相連接的時候處于消色狀態,顏色逐漸變為透明色。

三、結果與分析

對制備成的薄膜結構進行分析的方法主要是有利用掃描電子顯微鏡進行分析、X射線衍射分析、紅外光譜分析、透射電鏡分析方法等。

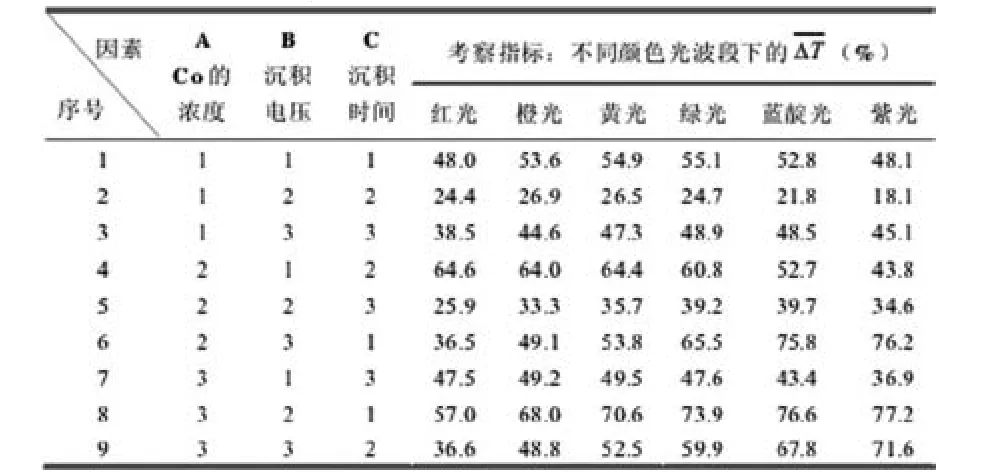

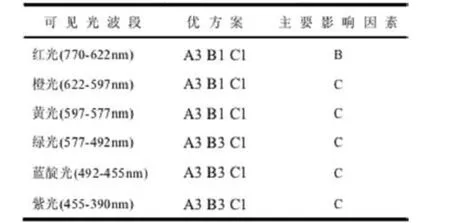

為了精確沉積薄膜的工藝參數,要進行正交試驗。經過正交試驗得出了相應的結果,見圖1和圖2。

圖1 正交試驗設計

圖2 正交試驗分析結果

由圖1、圖2可以看出,B因素是影響實驗結果的主要因素,此時對應的優化方案是1水平;而在橙色光、綠色光、黃色光、和紫色光、藍色光的波段下面,影響實驗結果的主要因素是C因素,最終確定的正交試驗的最優化方案是A3B1C1,此外還可以看出,影響實驗結果的最大因素是沉積時間[2]。

此外鈷摻雜氧化鎳電致變色薄膜的電化實驗有著很強的記憶存儲能力,不僅在空氣中有很強的記記憶存儲能力,而且在堿液中也有很強的記憶存儲能力。在二甲基甲酰胺中,以NiCl2為主要的有機鹽溶液,摻雜進CoCl2,以LiClO4為電解質,在FTO導電玻璃上沉積出Co摻雜NiO薄膜;CoCl2的濃度、趁機電位、沉積時間是影響實驗結果的主要因素;雖然Co的摻雜對薄膜晶粒的大小無關,但卻對顆粒有相關效應,增加了薄膜的透光率,提高了薄膜電致變色反應的可逆性以及著色效率。

結語

采用恒電法在FTO玻璃上沉積鈷和鎳的混合薄膜方法,經過實驗可得出鈷摻雜氧化鎳薄膜顆粒可以更加的均勻,這種方法提高了薄膜的著色率和透光率,降低了電致變色反應的電壓,提高了薄膜在電致變色過程中的可逆性能,縮小了著色的時間,提高了著色的效率。

[1]孫海峰,蔣文全,于麗敏等.鈷摻雜納米花瓣狀氫氧化鎳的制備及其電化學性能研究[J].材料導報,2011,8:49-52.

[2]于麗敏,蔣文全,傅鐘臻等.鎳氫動力電池正極材料的研究[J].材料導報,2011,1:58-62.