從Copyleft看開放獲取的社會理想及其對圖書館發展轉型的啟示*——以Aaron Swartz及其《Guerilla Open Access Manifesto》為引子

常 安 燕 輝

(1.西北政法大學 陜西西安 710063 ;2.西北工業大學圖書館 陜西西安 710072)

2013年1月美國信息自由斗士亞倫·斯瓦茨(Aaron Swartz)的自殺引發了人們對現有版權及信息獲取機制的反思和討論。作為開放獲取運動的極端倡導者,亞倫·斯瓦茨早在2008年撰寫的《游擊隊開放存取的宣言》(Guerilla Open Access Manifesto)表達了對信息自由和開放獲取的向往,這一宣言簡短有力,以一種革命者的激情闡述了對現有版權制度的質疑和對信息自由的渴望,具有很強的感染力和道德色彩,并使得信息的公開、免費和自由獲取成為一種“當為”的道德期許。而開放獲取運動旨在為知識的社會化提供開放的途徑,其所遵循的版權許可協議主要有GPL(General Public License, GNU通過公共許可證,常用于軟件作品)及CC(Creative Commons License創作共享協議),這些協議以起源于自由軟件(開源軟件)的Copyleft理念為基礎,其所具有的自由、共享等理念正從一種全新的視角對數字化時代的信息獲取和共享產生重大影響,并為信息的自由獲取賦予了一種資源公有、知識共產的色彩。本文受亞倫·斯瓦茨及其事跡的啟發,以深刻影響到亞倫·斯瓦茨的Copyleft理念為基礎,從理論層面提煉出開放獲取運動中的知識共產主義理想及其道德性質,并回歸圖書館立場,對圖書館在開放獲取中的角色定位和發展轉型進行思考。

1 亞倫·斯瓦茨(Aaron Swartz)及《游擊隊開放存取宣言》(Guerilla Open Access Manifesto)

1.1 亞論斯瓦茨(Aaron Swartz)

亞倫·斯瓦茨的一生都與信息自由、開放獲取等關鍵詞聯系密切,他參與啟動了Creative Commons運動,杜克法學院教授詹姆斯·博伊爾(James Boyle)盛贊他是一位公地(commons)的偉大建構師和建造者,〔1〕英國《經濟學家雜志》則稱之為“公地人”(commons man)。2008年,他在聯邦政府司法數據庫PACER的免費測試期間,共免費下載了數百萬頁文檔并在網絡上提供免費使用。同一年,他創作《游擊隊開放存取宣言》,號召知識的自由獲取與共享。〔2〕2010年他因從JSTOR下載了480萬份文件并準備“將這些文件公布在分享網站上”而被捕,在他交出硬盤并承諾不發布這批文檔之后,JSTOR不再起訴他,并局部放寬了個人注冊者的訪問限制。但美國聯邦檢察官卻基于政府信息安全、版權保護等立場執意起訴斯瓦茨,使得整個事件升級成為政府與網絡自由、信息開放陣營的對決,斯瓦茨也迫于體制壓力結束了自己火花般燦爛又短暫的一生。

1.2 《游擊隊開放存取宣言》(Guerilla Open Access Manifesto)的理念源泉及內容

亞倫·斯瓦茨于2008年撰稿的《游擊隊開放存取宣言》(下文簡稱《宣言》)主要受自由軟件運動Copyleft理論的影響,〔3〕《宣言》全篇共 11 個段落,主要內容有〔4〕:①對現有版權制度的質疑。它以“信息就是權力”為開篇,對大型私有公司對數字資源的壟斷提出質疑;②開放獲取運動是對現有制度的反抗;③信息共享是一種道德自律;④對平等、自由獲取信息的向往等。

《宣言》所宣揚的信息獲取的自由、平等、開放、共享理念,帶有濃厚的道德色彩,使得信息的開放與共享成為“當為”的事情。而這主要受益于自由軟件運動的“Copyleft”理念,如果說計算機技術讓斯瓦茨具有實現開放獲取的技術可能的話,則Copyleft理念則使之具備了行動綱領并帶有一層社會革命的理想色彩。

2 在傳統版權與公共領域之間:開放獲取運動及其Copyleft理念

2.1 開放獲取運動的基本主張及其處理的核心問題

學界關于開放獲取運動的研究已汗牛充棟,現有研究主要集中在開放獲取對圖書館的影響及圖書館的應對策略〔5-8〕、開放獲取出版模式研究〔9-10〕、機構知識庫建設〔11-13〕、圖書館服務中開源軟件應用研究〔14〕、國外開放獲取進展〔15〕、開放獲取版權問題〔16-19〕等,專門涉及開放獲取運動性質和精神的則少之又少,開放獲取運動的核心精神是什么?它存在的社會根基是什么?它要做的僅僅是解除知識的封鎖還是有更多深層次的社會意味?圖書館在開放獲取運動中的角色定位是什么?二者在精神、理念上有何共鳴?這些問題都需要我們做出回答。

正如《宣言》開篇所言,“信息是權力”,擁有信息就擁有資本。市場化浪潮下知識作為一種稀缺資源被資本主義的自私性所利用,使得少數出版商壟斷學術資源,而創新型社會的發展又要求知識以更快的速度交流和共享。開放獲取運動(open access)正是在這一社會背景下展開,它就是一場圍繞版權所開展的信息解放運動。傳統版權使得出版商成為最終的獲益者,造成資源的壟斷現象;而完全沒有版權保護的狀況又會影響作者的利益。如何在版權專有和徹底去版權化的公共領域之間的灰色地帶開拓出一片靈活、自由的知識獲取地帶就成為開放獲取運動的目標。目前開放獲取授權機制主要有CC及GPL〔20-21〕,CC共享協議的內容并非本文討論的重點,本文關注的是這種授權協議所依據的基本理念。CC共享協議的思路主要來源于自由軟件運動的GPL協議,GPL協議作為具體授權綱領,是自由軟件運動Copyleft理念的法律性實踐綱領,其目的是要通過傳統版權(Copyright)的這種“合法外衣”來顛覆版權保護的藩籬,從而貫徹自由軟件運動的自由、共享、協作理念,實現知識的自由獲取和共享。

2.2 Copyleft影響到人們對知識獲取的態度

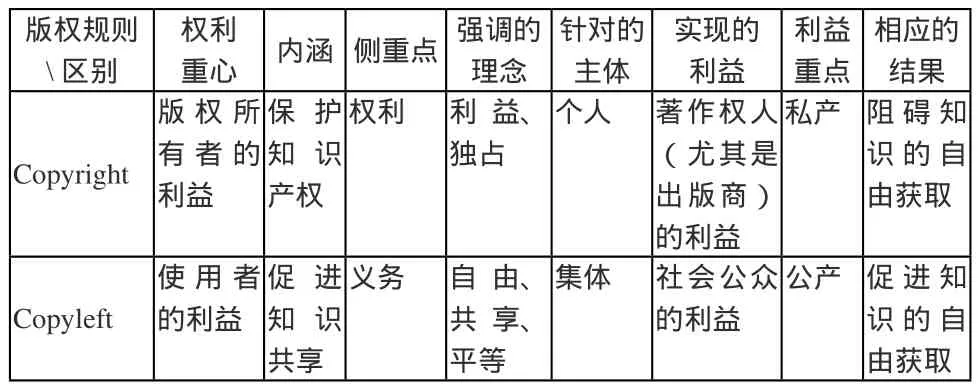

圖書館界對Copyleft理念關注得很少,相反,法學、計算機科學甚至哲學等對這一概念傾注了一定的熱情。Copyleft起源于軟件行業,是自由軟件運動和開放源代碼運動關于版權的核心理念,〔22〕它以一種戲謔、叛逆的精神將矛頭直指Copyright的要害,其核心思想就是自由的信息共享(包括源代碼共享),它允許任何人可以不受限制地使用、復制、修改開源軟件,并可以發布修改后的版本,〔23〕使之成為“公產”〔24〕。其含義可以簡單地理解為:版權自由,私化必究。進而將自由軟件的這種自由精神無遞減地傳遞下去。國內關于Copyleft的翻譯也莫衷一是,有著佐權、著作義、佐版、左版、版權開放等,從字面上看,Copyleft與Copyright相對應,“左”與“右”甚至代表了兩種對立的社會制度和立場,亞倫·斯瓦茨甚至被崔之元教授稱之為“點共產主義者”〔25〕,從社會制度層面闡釋了Copyleft理念的共產主義理念及理想主義色彩。Copyleft是為了保護使用者的權利、促進信息獲取的自由,這種立場的轉變使得Copyleft帶有天然的群眾基礎。Copyleft與Copyright的區別見表1:

表1 Copyleft與Copyright的區別

Copyleft并非主張“無版權”,相反,它通過契約的形式在保留著作權人的人身權的同時將復制權、發行權、修改權等向社會開放。Copyleft理念及其GPL協議賦予版權保護以新內容,雖然它起源于自由軟件運動,但卻完全可以覆蓋到其他社會知識領域如圖書館、開放期刊、機構知識庫等的建設中,成為新環境下數字版權授權的新規則。

正如Richard M Stallman所言,GNU軟件工程并非只是一場限于軟件領域的技術革命,而是一場旨在改造社會的工程。〔26〕他認為軟件應該像空氣一樣為公眾所自由地享用,〔27〕而Copyleft及GNU GPL協議將提高軟件—知識的使用價值作為直接目標,認為知識是一種社會產品,理應回歸社會為公眾所自由地獲取利用。〔28〕Copyleft理念看準了知識的這種“公有性”〔29〕,并以一種傳統版權的規則形式來反抗傳統版權,先“右版”而后“左版”,從本質上動搖傳統版權體系,并以一定的現實努力觸動資本主義所有制體系和版權體系。〔30〕而反觀圖書館(尤其是公共圖書館)自身的精神和價值理念,可知開放獲取運動的自由、平等、共享等理念與圖書館精神如出一轍:免費、開放、自由、平等、共享等也同樣是我們一直在追尋的價值目標;實現社會公眾無障礙地、自由、平等地獲取知識資源、消除因社會發展不平等而造成的“數字鴻溝”、實現人人自由平等地利用圖書館、促進正義社會的實現也正是我們前進的動力。二者既然在理念上如此相近,則二者的關系應該是怎樣的?開放獲取運動的社會理想對圖書館的發展有什么啟發?厘清這些問題有助于我們清楚理解圖書館自身的角色定位。

3 開放獲取運動中的道德責任、社會理想及其對圖書館的啟示

3.1 開放獲取運動中的道德責任、社會理想

開放獲取運動直接繼承了自由軟件運動Copyleft的自由、平等、共享精神,尤其繼承了其處理版權問題的手法,并以其GPL協議為藍本,設計出屬于媒體作品的CC共享協議,旨在恢復知識的公共產品、社會產品性質。在對待知識的開放、自由、平等、共享的態度上,開放獲取運動與圖書館精神擁有高度默契。圖1為Copyleft理念、GPL、CC協議、開放獲取及圖書館精神的內在暗合。

圖1 Copyleft理念、GPL、CC協議、開放獲取理念與圖書館精神的關系

由上可知,開放獲取也合理繼承了Copyleft理念的知識“共產主義”色彩及社會改造的理想,這一點從《宣言》即可看出,它不只是要實現知識的自由獲取和共享利用,而是要以知識的自由獲取為切入點、改變傳統知識壟斷的格局,使知識從獨占走向共享,以此為契機化解因知識獲取不平等而造成的貧富差距,以“知識就是權力”為依據,改變知識占有格局,打破知識分布不均的現狀,從改善個人獲取知識的整體環境入手,帶動整個社會權力格局的變化,進而推動社會的發展。

總體來看,得益于Copyleft理念,開放獲取運動也帶有了很強的社會改造和推動社會進步的理想,主要有:

(1)社會的發展需要掙脫傳統版權制度的束縛,知識需要獲得解放,知識必須交流才能獲得價值。

(2)對待知識的自由、共享、協作的態度,開放獲取是為知識自由而戰。〔31〕

(3)從促進知識的公開、共享使開放獲取成為一項從根本上影響社會進步的社會革命,推動知識流從少數壟斷精英/巨頭企業手里回歸到普通大眾之中,將屬于大眾的信息獲取權歸于大眾,促進知識資源的平等、自由獲取,從知識獲取的角度影響社會平等、自由理念的實現,削弱“數字鴻溝”,縮小因知識獲取不平衡而帶來的“貧富差距”,進而推動社會正義的發展,從知識獲取層面進行社會改造。

(4)以獨特的作者授權形式,在現有法律框架下合法化解知識的供需矛盾,從根基上對版權制度進行新語境下的闡釋,釋放知識的能量,加快整個社會的發展與創新。

(5)為個人自由、平等、開放地獲取信息提供可能的途徑,為個人的自由全面發展提供知識供應環境,而“每個人的自由發展是一切人的自由發展的條件”〔32〕,這從根本上符合人類倫理精神,符合人類自由、開放、共享的本質。〔33〕這種特征使得開放獲取運動帶有了濃厚的道德色彩和知識共產主義理想,它使得知識的開放成為一種“理應如此”的要求,并因此具有天然的正義性和合理性,這種道德化和理想化的特征使得開放獲取淋漓盡致地呈現出民主、自由和平等的特征,并在有志之士的推動下,演化成一場以互聯網為戰場、以數字化資源為對象、旨在徹底實現知識全面共享的知識共產主義運動。

(6)對知識“公有性”的確認。正如默頓在《論科學與民主》中所指出的,科學上的重大發現其實都不是獨立完成的,而是社會共同協作的產物,所以知識都有社會屬性,是社會所公有的,是人類的公共遺產,其使用權應該回歸給公眾。〔34〕這就是為什么開放獲取運動始終強調“public”的原因所在,在這一點上圖書館與開放獲取運動又形成理念上的交集。

(7)開放獲取強調個人“自由”地獲取信息,體現了對個人意志的尊重,其前提是知識的全面分享和共同擁有,這就需要有一定的公共領域來組織并存放這些知識。

而開放獲取在從自由軟件運動中繼承版權處理方案的同時,也繼承了其自由、平等、公開、共享的社會理想,在帶給傳統版權制度以沖擊并刷新著人們對待知識獲取的態度的同時,更給圖書館帶來深思。

3.2 從資源建設到能力建構的轉型:開放獲取環境下圖書館的角色定位

圖書館作為開放獲取運動的參與者,目前主要的貢獻在于:第一,牽頭建立本機構的知識成果庫,第二,部分圖書館在購買數據庫資源時與出版商開始協商本機構成員所發表成果的開放獲取問題,第三,開始注重對開放資源的深度利用,利用語義分析、知識關聯、知識發現等技術找出知識間的關聯,注重機構知識庫的服務與利用。但相對而言,圖書館參與開放獲取的姿態要被動和保守很多。

現有關于圖書館對待開放獲取的態度的研究,主要強調圖書館對開放獲取資源的整合并將之與傳統館藏資源一起加以利用,〔35-37〕但同時也有聲音擔心全面的開放獲取或使得圖書館失去采購和建設館藏的必要性。如上所述,開放獲取運動的宗旨在很大程度上與圖書館精神不謀而合,它甚至從更為理想的層面道出圖書館存在的價值,那么圖書館應如何在開放獲取運動中自處?

“知識像空氣一樣共享和利用”,這也是圖書館需要為之奮斗的目標。可以說圖書館是實現知識平等、自由獲取的主要制度安排,圖書館一直在努力降低知識獲取門檻,破除用戶與信息之間的障礙,并利用自身的社會性、公共性等制度特性為用戶獲取資源提供便利,其資源采購和服務是建立在傳統版權制度之下的,雖然在滿足用戶信息需求方面提供了基本的制度性支持,但卻無力改變傳統版權所造成的知識壟斷及因此帶來的信息鴻溝問題。開放獲取運動針對學術資源的傳播和利用,對傳統版權制度的不合理性提出質疑和挑戰,使得學術資源獲取的屏障逐漸消解,很多重要的學術成果在正式出版后一段時間內都能在互聯網上便捷地獲取。開放獲取將圖書館元素融入網絡,為網絡資源帶來嚴肅性、學術性和系統性,極大地豐富了網絡資源的內容、改變著網絡資源的格局。那些關于開放獲取運動的擔心,也主要是擔心互聯網可能會成為另外一個無所不包的、集技術、平臺、資源和服務于一體的“圖書館”系統。但值得注意的是,開放獲取運動在為網絡帶來資源的學術性和權威性的同時,也被網絡的娛樂化、非正規化特征所消解,面對網絡逐漸增長的開放學術資源,如何以嚴肅、有序的方式將之組織起來并提供利用就成為開放之后的主要問題,圖書館需要利用自身的專業知識參與開放獲取環境下的信息傳播、出版、鑒別、整序和保存,〔38〕提高資源系統的權威性、嚴肅性和系統。

開放獲取以獨特的授權協議書的形式解決版權的糾紛,為實現知識的共享、自由獲取提供切實可行的方案,也為圖書館可持續發展提供了新思路。開放獲取將權利保護重心從創作者轉移到使用者,與圖書館最大限度滿足用戶需求的理念不謀而合。數字環境下圖書館的資源采購本身也面臨著版權上的障礙,開放獲取的版權處理方案可以為圖書館進行資源采集建設提供新思路,圖書館可以通過與出版商商定開放出版策略、與本機構作者簽署一定的版權轉讓協議,部分地獲得作者的版權尤其是復制權、傳播權和修改權等。

本文關注的是圖書館在開放環境下的自我定位,這種定位是繼續發揚傳統圖書館的資源建構模式還是另尋出路?傳統圖書館的服務和運作都是以資源的采購、整序和提供使用為前提,“資源”是圖書館賴以生存的“氧氣”,圖書館界的各種合作、聯盟等均是以提高資源的擁有率(不論是實體的還是虛擬的)、降低資源采購成本為目標,仿佛離開資源圖書館就無從發展、無從提供服務。而開放獲取通過從源頭上解決資源的復制權、傳播權等問題,使得學術資源的網絡化傳播、共享和利用成為可能,豐富了網絡資源的類型和可用性,這就無異于對圖書館的資源優勢造成了一種“釜底抽薪”式的消解,當圖書館引以為自豪的學術資源典藏在網絡上能輕易地獲得、并且能以更便捷、高效的方式獲得的時候,圖書館就必須要回到問題本身即圖書館賴以生存的基礎問題上來,當傳統的資源優勢被逐漸化解于無形,圖書館又靠什么來立足?

而聯系現階段圖書館的發展水平,圖書館還不太可能完全離開資源談服務,包括目前同行對待開放獲取的思路,也是希望聯合開放獲取的資源來豐富本館館藏,仍是一種通過資源建設求發展的思路。完全依靠資源是危險的,但完全離開資源,又顯得無所適從。開放獲取運動解除了綁縛在知識上的版權制度枷鎖,為知識的開放、共享提供合法的可行路徑,這種開放運動增加了資源的可獲取性,更增加了資源的數量和類型,逐漸使得學術資源的獲取不再成為問題。或許當資源本身浩如煙海的時候,資源本身就是問題。在學術資源隨處可見的時代,如何將學術資源從浩如煙海的網絡中集合起來并給與秩序,形成系統又嚴肅的學術資源體系,就成為圖書館要完成的前提性工作之一。它的邏輯是:既然不能離開資源,倒不如直面資源,既然不能回避危機,到不如直面危機,既然開放獲取解放了學術資源的制度束縛,那不如順勢而為加入這場社會革命。利用開放獲取所帶來的危機來化解危機,這也是可能的出路之一。

即便如此,即便圖書館合理整合開放獲取資源來豐富自身館藏,即便圖書館及圖書館聯合體在努力之下建設成了這樣一個集開放資源與傳統資源于一體的大館藏體系,這種看似順理成章的做法卻隱藏著問題。即,資源終究只是圖書館發展可以依賴的外在優勢,如何充分開拓大館藏體系以提供服務?如何應付未來層出不窮的新技術、新事物所帶來的新的沖擊和挑戰?這就需要建立起強有力的圖書館能力,在資源優勢的基礎上,向能力優勢轉變。所謂圖書館能力,就包括適應能力、學習能力、專業能力和服務能力等。其中適應能力是圖書館在面對新技術、新環境等因素所造成的不確定性狀況面前所具備的接受新信息、學習新知識、嘗試新方法、應對新挑戰〔39〕,及時改進圖書館服務模式的能力。而在諸多能力中,學習能力起著至關重要的作用,圖書館人需要保持持續的學習興趣,從理論、實踐等方面隨時吸取養分,通過不斷豐富自身的理論與實踐知識,從內在層面提升自身的服務水平和能力。而專業能力則是建立在學習能力基礎上的,專業能力是形成圖書館人的核心競爭力的來源之一,圖書館員能具備高度專指化、專業化的知識技能,形成基于專業知識的核心競爭力,成為信息行業的“律師”、“醫生”,成為用戶有信息需求即轉而尋求幫助的對象,而這一高度專業化目標的達成,就需要圖書館人積極建構起自身的專業優勢,形成高度專業化的專業知識。這與圖書館學教育密不可分,需要重新審視現有教育課程的體系結構,在加強專業課程設置的同時,注重學生多學科知識體系的完善。可以說,專業能力的培養是圖書館今后發展過程中必須要重視起來的問題,因為它關系到今后圖書館服務能力的建構與改善,重要性不言而喻。圖書館服務能力的建設則建立在前三個能力的基礎上,適應能力保證了圖書館發展的靈活性,學習能力保證了圖書館對未知之境的適應性,專業能力保證了圖書館自身的不可或缺性,服務能力則保證了圖書館發展的社會性和價值所在。四種能力缺一不可,共同構成了圖書館能力建設的核心內容。

開放獲取為圖書館的發展帶來了資源建構方面的機遇,同時也給圖書館的發展敲響警鐘:資源建設不可或缺,但光有外在的資源優勢還不足以支撐圖書館的可持續發展,只有回到圖書館自身內在能力的建構上,才能在因新技術、新環境改變所帶來的未知中掌握發展的主動權。因此,在發展資源體系的同時兼顧內在能力的構建就成為圖書館必須要面對的轉型問題之一。

4 結語:開放獲取時代的悖論

正如《宣言》所稱,信息是權力。有人需要信息,有人深諳這種需要市場并給這些信息貼上價標,使得知識成為高價商品,并為加大“數字鴻溝”提供“便利”。而網絡開放共享的特性、人類追求自由、平等的本性,使得打破這種知識藩籬成為必然的事情。開放獲取運動從自由軟件運動中汲取養分,在繼承其自由、共享、開放的知識獲取的同時,更繼承了其解放知識束縛的方式,以合法的方式為學術資源的開放共享打開局面,從而恢復被商業化削弱了的科學共同體。開放獲取運動從一開始便帶有很強的知識共享、知識公有色彩,雖然完全的無障礙開放會從另一個層面破壞現有學術創作激勵機制,但開放獲取的這種理想化色彩卻能從思路上引導人們對不良的知識壟斷機制的反思并推動其走向良性發展的道路,

然而開放獲取運動在試圖打破學術壁壘、為被擋在高價支付墻之外的人們免費獲取學術資源提供可行途徑的同時,很多開放期刊在線網站又開始將其所擁有的免費資源組織成數據庫高價賣給高校科研機構,以JSTOR為例,JSTOR為非營利機構,但其利用作者、創作人免費提交的論文來出售給高校使用,媒體也在質疑這一做法是否合理。〔40〕開放獲取會不會又成為信息市場壟斷的另一個高貴的借口?這一現象也值得我們反思。

而當軟件行業在通過技術之門打破信息獲取的壁壘之時,作為提倡信息自由、平等、免費獲取的圖書館又豈能沒有自身的立場和行動。對于現階段仍依賴資源來提供服務的圖書館來說,開放獲取資源仍是圖書館必須要面對的一股資源流,是現有館藏的有力補充。雖然開放獲取運動在運動宗旨和性質等方面和圖書館的發展精神有著驚人的相似,雖然開放獲取從源頭上打破了圖書館的資源優勢,但開放獲取對圖書館資源優勢的消解,已經從一個側面對圖書館的發展敲響警鐘,當開放獲取運動從理念、資源獲取方式等方面逐步改變用戶的信息獲取習慣和路徑之后,圖書館如何基于用戶需求建立起用戶端驅動的服務模式?這就需要圖書館高瞻遠矚,開始從外在的資源優勢向內在的能力優勢轉變,依靠自身能力來提供完全以用戶需求為中心的服務和需求響應機制,而圖書館能力的建構過程則是一個長遠又艱苦的磨礪過程。

1, 3, 25.東賓.在copyleft中永生.讀書,2006(6):15-19

2.一白. 著名計算機黑客Aaron Swartz自殺身亡.〔2013-07-09〕. http://jandan.net/2013/01/13/ aaron-swartz.Html

4. Aaron Swartz.Guerilla Open Access Manifesto.〔2013-07-09〕.http://cryptome.org/2013/01/ swartz-open-access.htm

5.張曉林等.開放獲取學術信息資源:逼近“主流化”轉折點.圖書情報工作,2012(9): 42-47

6.Craig Gibson. Scholarly Communication in Library and Information Services: the Impacts of Open Access Journals and E-Journals on a Changing Scenario.The Journal of Academic Librarianship, 2011,37(3):279

7.Amy E.C. Koehler. Some Thoughts on the Meaning of Open Access for University Library Technical Services Original Research Article.Serials Review, 2006,32(1):17-21

8.Helen B. Josephine. Networks, open access and virtual libraries: Implications for the research library.The Journal of Academic Librarianship, 1993,19(3):173

9.李麟,初景利.開放獲取出版模式研究.圖書館論壇,2005(12):88-93

10. Ann R. Hawkins, Miles A. Kimball, Maura Ives. Mandatory Open Access Publishing for Electronic Theses and Dissertations: Ethics and Enthusiasm.The Journal of Academic Librarianship, 2013, 39(1):32-60

11.張曉林. 機構知識庫的政策、功能和支撐機制分析. 圖書情報工作,2008(1):23-27,19

12. Gyongyi Karacsony. HUNOR: The Collaboration of Hungarian Open Access Repositories Original Research Article.Social and Behavioral Sciences, 2013,73:57-61

13. Joacim Hansson, Krister Johannesson.Librarians' Views of Academi c Library Support for Scholarly Publishing: An Everyday Perspective Original Research Article.The Journal of Academic Librarianship, 2013,39(3):232-240

14. Richardson, Howard. solving ACCESS PROBLEMS with Open Source Software. Online,2001, l(25):16-22

15.付晚花,肖冬梅.英國RCUK開放獲取政策及其分析.圖書館雜志,2009(4):62-65

16.張曉林等.機構知識庫內容保存與傳播權利管理.中國圖書館學報,2012(7):46-54

17.高協.網絡環境下“CC”知識共享對開放存取運動的支持.圖書情報知識,2010(3):111-116

18.劉玉婷,馬建霞.創作共用協議在機構知識庫建設中的應用與意義.圖書情報工作,2009(8):42-45

19.張強等.機構知識庫相關著作權法律問題探析.圖書館理論與實踐,2012(9):36-38

20, 28, 30.賈星客,李極光,陳路.論左版.云南師范大學學報,2002(34):13-19

21.賈星客,李極光.論自由軟件運動.云南師范大學學報,2001(33):53-59

22, 24.徐劍.版權開放:Copyleft的法學釋義.上海交通大學學報(哲社版),2003(31):45-50

23.何曉麗.淺析copyleft規則下的版權的版權許可模式.法制與社會,2009(10):62-63

26. Richard M Stallman.GNU Manifesto.〔2013-07-09〕. http://www.gnu.org/philosophy/

27. Richard Stallman. What is Copyleft.〔2013-07-09〕. http://www.gnu.org/philosophy/

29.丁大尉,李正風.科學信息的開放存取與知識的“公有性”信念.科學學研究,2011(10):1473-1479

31. Ebbinghouse, Carol1.Open Access: The Battle for Universal,Free Knowledge. Searcher. 2005, 13(3):8-17

32.楊治.共產主義是自由發展的必然結果.哈爾濱學院學報,2009(12):20-24

33.陳絢.Copyleft之于網絡傳播的道德價值與法律價值.傳媒與法,2010(6):108-112

34. Merton R K.The Sociology of Science.Chicago:University of Chicago Press,1973:273

35.陳振輝.高校圖書館開放存取資源建設淺析.圖書館研究與工作,2007(12):32-34

36. Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou.Exploring usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries Original.Information Processing & Management, 2008, 44(3):1234-1250

37. Emma Cryer. Incorporating Open Access into Libraries Original Research Article.Serials Review, 2011,37(2):103-107

38.張曉林.開放獲取:研究型圖書館的下坡路,還是登高梯?——代序.圖書情報工作,2013(1):14

39.王紹光.學習機制、適應能力與中國模式.開放時代,2009(7):36-40

40.財經國家周刊.天才黑客自殺后留下的悖論.〔2013-07-09〕. http://www.ithome.com/html/it/38060.htm