淺談“掇只壺”的造型和陶刻裝飾

高永偉

(宜興 214221)

宜興紫砂壺在長期的發展歷程中,逐步形成了獨特的藝術風格,它兼具實用性、藝術性和文化性,尤其因文化性而備受文人墨客的鐘愛。紫砂壺的文化性表現在對傳統文化的包容上,幾乎任何一種文化內容都能在紫砂壺中找到默契的表達形式,比如紫砂陶刻裝飾,就是中國書畫的重要載體。筆墨豁達、氣韻生動的中國書畫本身就極具風度,而陶刻書畫則更加自成一格,構成了書畫藝術的獨特風貌。

陶刻裝飾俗稱刻字、雕刻,藝人們利用鋒利的小鋼刀在泥坯上雕刻文字和圖案,然后進窯燒成,它集文學、書法、繪畫、篆刻于壺藝之中,是紫砂裝飾的主要手段之一。一件陶刻紫砂作品的優劣,不光取決于刀法、功力,更取決于創作者的藝術素養和美術眼光,以及他對社會文化、人文情懷的理解和感悟。比如嘉慶年間的溧陽縣令陳曼生,他是一位擅長書畫篆刻的藝術家,參與制作紫砂壺并操刀雕刻,將紫砂工藝與詩文、書畫、雕刻有機結合,創造了一種更適合文人情緒的藝術新境界,其影響一直延續至今。

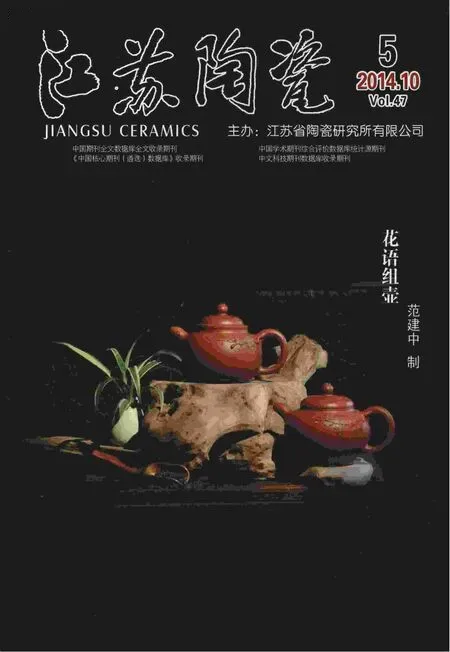

圖1 掇只壺

這款“掇只壺”(見圖1)為一件以陶刻裝飾為文化表現形式的紫砂壺作品,該壺造型雖傳統,卻不失規整氣度,嚴格遵循掇只形態的成型規則,營造出古樸雄渾的氣息,同時更以壺體為裝飾載體,充分利用陶刻手法,將《般若波羅蜜多心經》整齊而清晰地呈現在壺身上,又鋪以勻稱的金砂點綴,可謂神采煥發、扣人心弦,給予人強烈的精神震撼。現以此壺為例,具體談一談其造型和陶刻裝飾。

“掇只壺”為歷代紫砂名家垂青的經典器型,古有邵大亨,今有徐漢棠等,對“掇球壺”、“掇只壺”等款式情有獨鐘,各自演繹了自己的傳奇。清朝高熙《茗壺說》云:“邵大亨所長,非一式而雅,善仿古,力追古人,有過之無不及也。其掇壺,肩項及腹,骨肉亭勻,雅俗共賞,無饗者之譏,識者謂后來居上焉。注權胥出自然,若生成者,截長注尤古峭。口蓋直而緊,雖傾側無落帽憂。口內厚而狹,以防其缺,氣眼外小內錐,如喇叭形,故無窒塞不通之弊。”這把“掇只壺”便以邵大亨款為原型而進行塑造,通過耐心研究、反復揣摩、靜心領悟,憑借嫻熟的技藝,終于得其神韻。該壺腹部圓潤飽滿,底承大矮圈足,簡潔靈動,流、把呼應協調,壺鈕、壺蓋、壺身如三球疊放,以“球”狀構成主體,無論從哪個角度觀摩,都似大小相連的圓球,妙趣橫生,令人驚奇。整器雍容而不肥腫,氣度內蘊,壺色渾厚深沉、瑩潤如玉,造型大雅端莊、穩重、氣度不凡,給人以精美絕倫的美感,遵循圓器造型圓、穩、勻、正的規則,整壺在風格上可謂骨肉亭勻、雋永耐看。

這款“掇只壺”的特色之處,在于環繞壺身的陶刻經文裝飾,其刻畫頗見功力,顯得勁美拙樸、古雅雄渾,內容字字珠璣、扣人心弦。這得益于多年來對慕古作品的深入研究和反復臨摹,因此,無論是整體效果,還是細節特征,均呈現出筆走龍蛇、酣暢淋漓的風格,同時更添精雕細琢之感,讓人愛不釋手。整篇經文字字端莊得體,大小比例和諧一致,橫、豎、點、捺用力均勻,呈現出統一感,猶如一卷經文鋪在了壺面,并在壺身上流露出金光凝練的色調,更具唯美而神秘的氣質,令人浮想聯翩。

《般若波羅蜜心經》簡稱《心經》,是般若經系列中一部言簡義豐、博大精深、提綱挈領、極為重要的經典,為大乘佛教出家及在家佛教徒日常背誦的佛經,現以唐代三藏法師玄奘譯本為最流行。《心經》的概略意思是:“透過心量廣大的通達智慧,而超脫世俗困苦的根本途徑”,它的內涵歷來為世人帶來了無數開解,因而一直備受世人推崇,而《心經》作為佛文化的重要組成部分,揭示了文化的深刻價值。這款“掇只壺”將《心經》呈現于壺上,無疑將文化與紫砂完美結合,從而投射出更直觀的心理映射,引發思考和領悟,提升了整把壺的文化價值。

紫砂泰斗顧景舟曾在 《壺藝的形神氣》一文中重點提到“形、神、氣”對于壺藝的重要作用,三者兼具,作品才更具生命力,同時亦更具內在真實的神韻,人們的目光可以透過作品表面潛入內心,領會到其精神內涵。這款“掇只壺”正是運用造型和陶刻裝飾,統合了形、神、氣,營造出濃郁的藝術意境,更滲透出深刻的人文思考。