“龍龜壺”創作漫談

羅本勇

(宜興 214221)

紫砂壺始于北宋年間,盛于明、清時期,因其獨特的手工成型工藝、精妙的器型設計、豐富多彩的裝飾手法冠絕于世,歷時五百余年經久不衰。它集詩詞、書法、繪畫、雕刻等多領域藝術于一體,產生出光素器、花器、筋囊器諸多器型,成為具有豐富藝術語言、獨特藝術風格、形神兼備的藝術瑰寶。

1 鑒古創新,招福納祥

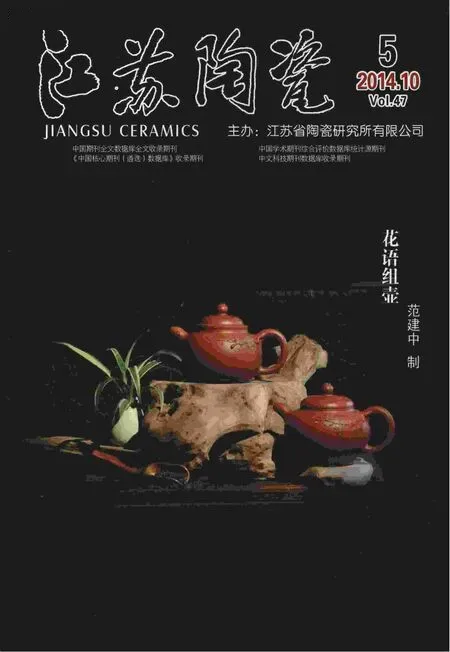

中華文化綿延五千多年,博大精深、源遠流長,勤勞的人民用他們的智慧為我們留下了很多寶貴的精神財富,其中神話傳說凝結了先人們豐富的想象力和文學創作,許多故事至今仍然耳熟能詳,以樸素的語言傳達著古人的哲學理念,傳承著千百年來的中華文明。“龍龜壺”(如圖1)的創作來源于神話傳說中的龍龜形象,龍龜又名“霸下”,最早記載的史籍為成書于公元前2000余年的《山海經》,書中曾記有:“堤水出焉,而東流注于泰澤,其中多龍龜。”相傳“龍龜”為神龍之子,上通天文,下曉地理,中通人和,明代楊慎《升庵外集》曾有云:“傳說龍生九子,龍不成龍各有所好:一曰赑屃,形似龜,好負重,今石碑下龜趺是也。”由于“赑屃”頭為龍、身為龜,所以民間又稱之為“龍龜”。龍龜也經常出現在其它神話故事中:先有背負“河圖”獻于伏羲,伏羲以此衍生八卦;后獻“洛書”于大禹,大禹以此平定水患,劃分九州……龍龜又與龍、鳳、麒麟同為四大瑞獸,是中國的鎮國之寶,仁厚、長壽的象征,有神靈大龜之稱,寓意擋災禍、避兇煞。龍龜又諧音“榮歸”,有衣錦還鄉、榮歸故里的美好愿望。龍龜的形象作為創作主體,是把精神意象通過紫砂壺的形象化藝術方式表現出來,同時又將美好的愿望寄托在方寸之壺中,盈握一手之中,欣喜之感油然而生。

圖1 龍龜壺

2 形神兼備,威風凜凜

花器的制作講求形、神、氣、韻,即形式美、神韻美、氣質美、內涵美。因此,優秀的紫砂藝術作品,不僅僅要有外在的造型美,給人以視覺上的沖擊感,更給人以心靈上的觸動,令人有良多品味。制作一把好的花器,就是對生活感悟的一個過程,如今的社會生活節奏很快,許多人缺少了對生活的思考和感悟,竭盡全力去追求物質生活的享受,匆匆忙忙一世而過,忘卻了最初對美好、樸實生活的向往和追求。花器將生活凝練并捏塑于一把小小的紫砂壺上,喚醒的是人們內心最本質的渴求,所以它既源于生活又高于生活。

這款“龍龜壺”在設計制作時就優先考慮了這一點,在造型設計上,在保持紫砂壺原有實用功能的基礎上,極盡采用了象形手法,參考了傳說、古籍中對龍龜的記載,其形象逼真、栩栩如生、威武敦厚、惟妙惟肖:壺整體化作一只龍龜,細節刻畫仔細,鱗片整齊劃一、清晰可見,輕撫觸感極佳。壺嘴為龍頭狀,昂首向上,雙目微張,嘴微含欲吐珠;四蹄為壺足,粗壯而有力,給人以厚重穩健的感覺;尾部密布鱗甲,靈巧地自然向內卷曲成為圈把;龜殼為素面橢圓,向上高高隆起,似內有乾坤,為壺的內部留有了足夠大的空間,暗寓為人處世要有容人之雅量,以柔化剛,有迎接萬難的堅韌;壺鈕呈球形,底部以水紋托起,立于龜殼之上,似是龍龜駝珍珠而來,而珍珠又是財富的象征,這與龍龜招財納福的寓意不謀而合。

3 結語

藝術家可以說是史冊的編輯者,他們記錄下萬事萬物的演變,并且通過藝術作品的形式表現出來,將其流傳于世。龍龜雖不存于現實,卻在精神上早已深入人心,這把“龍龜壺”是一個由精神層面物象化的過程,卻又不僅僅是一種形象的物化,也是千百年來人們美好愿望的寄托。一名合格的藝術家不能拘泥于成為一個萬事萬物的訴說者,更應努力成為一位創造者,去締造屬于自己的藝術人生,引領時代的潮流,紫砂藝人當以此為目標不斷努力,繼續為紫砂事業添磚加瓦。

[1]田自秉.中國工藝美術史[M].上海:東方出版中心.1985.

[2]李硯祖.藝術設計概論[M].武漢:湖北美術出版社.2002.