汶川縣綿虒鎮磨子溝泥石流災害特征分析

金 輝,李光耀,李 園

(成都興蜀勘察基礎工程公司,成都 610072)

磨子溝位于汶川縣綿虒鎮羊店村,岷江左岸,為一老泥石流溝,曾于70年代發生過泥石流,泥石流淤埋了溝口的老 213國道,部分沖入岷江,但未造成嚴重損失。此后每隔數年,雨季時溝內均會沖出一定的固體物質,但規模很小。

2013 年7 月6日汶川縣普降大雨,2013 年7 月10 日凌晨7時磨子溝暴發大規模泥石流,歷時2.5h。泥石流雍塞岷江河道,淹沒G213草坡4號橋及道路,沖擊溝口都汶高速橋橋墩,回水淹沒溝口克約村4組殷家壩安置點房屋42戶,并造成G213線和都汶高速公路完全中斷,260余人無家可歸,直接經濟損失1000萬元(圖1、圖2)。

圖1 “7.10”泥石流淹沒安置點

圖2 泥石流堵塞岷江

根據現場調查,本次泥石流一次性沖出固體物質達41.75×104m3,同時溝道內還堆積有大量的固體物源,還有再次暴發大型泥石流的可能[1]。本文根據對磨子溝泥石流災害現場調查,分析了泥石流災害特征、成災原因,以及泥石流運動參數等。

1 概況

1.1 地形地貌

磨子溝流域地形總體上屬深切割構造侵蝕低山和中山地形,流域內總體上地形陡峻,地形臨空條件發育;磨子溝流域形態呈喇叭形,流域平均縱向長度4.8km,流域面積7.5km2。流域內水系呈樹枝狀分布,最高點位于流域北東側山脊部位,高程 3208m,最低點位于磨子溝匯入岷江入口,高程 1173m,相對高差2035m。

流域岸坡以陡坡地貌為主,一般坡度35°~45°,局部呈陡崖,由于斜坡較陡,地形臨空條件發育,崩塌、不穩定斜坡等不良地質現象發育,特別是在5.12地震后,溝內新產生了大量的崩滑不良地質現象,為泥石流的發育提供了大量松散固體物源。

1.2 地質構造

磨子溝位于汶川縣綿虒鎮岷江河左岸,流域范圍主要發育構造為茂汶斷層,溝域位于該斷層的下盤,由于該斷層為壓扭性大斷裂,綿虒一帶擠壓破碎帶發育明顯[2],造成該區域發育花崗巖多具碎裂構造,“5.12”地震期間區域內多發育山體崩滑現象。

1.3 地層巖性

①元古代晉寧期第四期花崗巖體(γ2(4))分布于磨子溝全流域,巖性為深灰色細粒黑云花崗巖。巖石呈淺白色塊狀構造,中~粗粒花崗結構,結構均勻。主要礦物為鉀長石(35%~45%)、斜長石(10%~30%)、石英(30%~40%),其次為黑云母。

②第四系松散堆積層(Q):包括泥石流堆積物(Q4sef)、沖洪積物(Q4pl+al)、殘坡積物(Q4el+dl)、崩坡積物(Q4col+dl)等。該層普遍含大量碎塊石,含量多在75%以上,其成分以花崗巖等為主[3]。

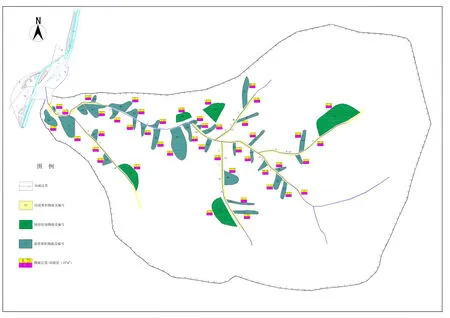

圖3 磨子溝泥石流物源分布圖

2 泥石流成因條件分析

2.1 物源條件

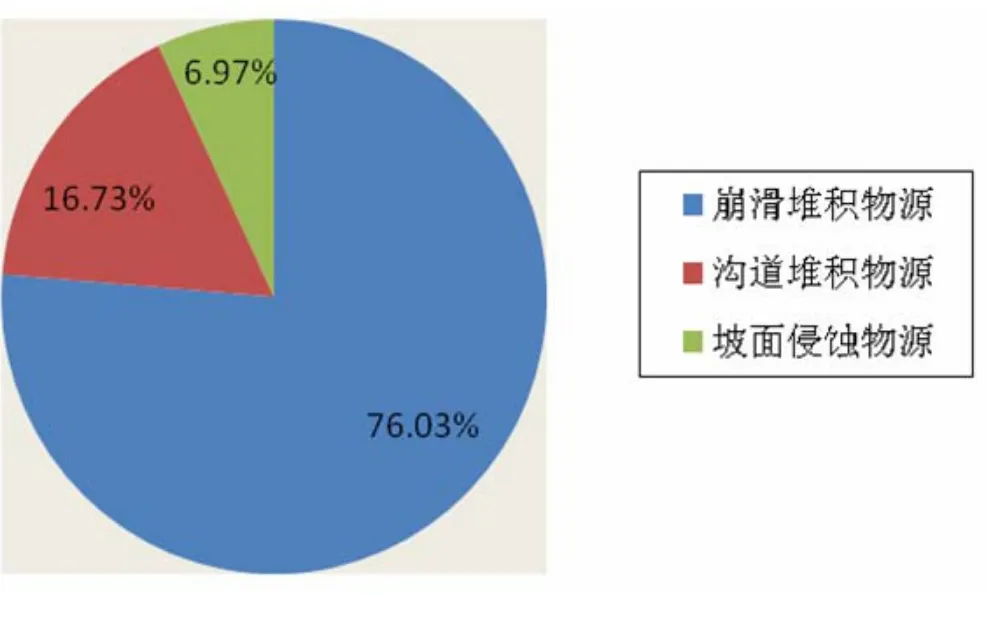

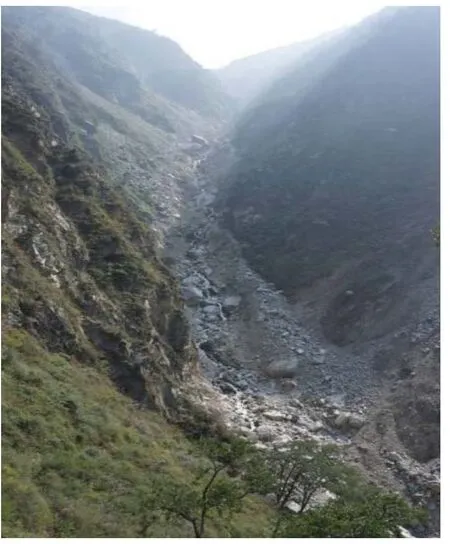

根據現場調查,“5.12”地震后溝域內發育了大量的崩滑物源,加之歷年洪水沖刷溝道內堆積有大量的溝道物源。據統計,磨子溝流域內固體物源總量約647.48×104m3,平均散布于主溝及支溝兩岸(圖3),其中主要以崩滑物源為主,約占總量的76%(圖4)。其中主溝向陽坪處發育的B14滑坡為本次泥石流的啟動點(圖5),由于短時集中降雨誘發B14崩滑體垮塌堵塞溝道,之后溝道潰決,最終激發泥石流。

圖4 磨子溝泥石流物源總儲量餅圖(×104m3/%)

圖5 B14滑坡

2.2 地形條件

磨子溝溝口坐標為東經103°28′09.5″,北緯31°18′22.10″,流域形態呈喇叭形,支溝較發育。流域縱向長度4.8km,流域面積7.4km2。流域內水系呈樹枝狀分布,最高點位于流域北東側山脊部位,高程3208m,最低點位于磨子溝匯入岷江入口,高程1173m,相對高差2035m,主溝平均縱坡降424‰。

磨子溝溝谷總體上呈“V”字型,具有高差大、溝道兩側岸坡陡峻、溝床高陡跌坎發育的特征(圖6、圖7)。溝兩側的岸坡以陡坡地貌為主,一般坡度為35°~55°,中下游岸坡50°~70°,局部呈陡崖狀,地形臨空條件發育。溝谷縱坡較大,主溝上游段及支溝縱坡多在400‰以上,有利于降雨的匯集,為泥石流水源的匯集提供了基礎;同時也為崩塌、滑坡等不良地質現象的發育提供了有利條件,為松散固體物質的搬運和參與泥石流活動提供了有利的地形條件。

圖6 主溝上游溝道特征

2.3 降雨條件

根據泥石流暴發前羊店村自動雨量監測器的記錄,2013年7月6日汶川開始降雨,2013年7月9日20 時至10 日20 時的降雨量為104.0mm,據《四川省中小流域暴雨洪水計算手冊》所附暴雨量等值線圖,綿虒地區的1/6h、1h、24h多年最大暴雨量平均值分別為為9.0mm、20mm、70mm,本次降雨量遠大于歷年平均值。在暴雨作用下,主溝向陽坪處B14崩滑體失穩垮塌,由于該處溝道狹窄,造成溝道嚴重堵塞,流域上游洪水匯集后,猛烈沖刷溝道及斜坡松散固體堆積物,最終該處溝道潰決,激發泥石流。

3 泥石流的成因機制分析

圖7 主溝下游溝道特征

據調查,“7·10”磨子溝泥石流為暴雨溝谷堵潰型泥石流,主要為短時集中降雨及溝道堵塞潰決所激發[4]。向陽坪堵塞體以上溝道未發生泥石流。其形成機制及過程受B14崩滑體變形影響可演化三個階段:

第一階段:由于充足的前期降水,溝道內尤其是中上游形成區內殘坡積土體飽水,坡面上細粒物質被暴雨沖刷帶走至主溝道內形成高含砂水流。根據調查,B14崩滑體在“5.12”地震后即形成滑塌體,規模較小,滑塌體前緣部分進入溝道。在暴雨作用下,B14坡面上形成拉槽,表層土體發生滑塌。

第二階段:堵塞溝道。隨著降雨的繼續,暴雨沖刷加劇,坡面上土體穩定性降低,拉槽進一步發育,同時坡面滑塌規模增大,形成坡面泥石流。其在坡面上繼續沖刷下切,槽頂及槽壁的臨空面增大,穩定性降低,從而引發更大規模的滑塌。根據調查,B14坡面上形成的拉槽深 5~20m,長約300m。大量滑塌物質從高位高速進入主溝,堵塞溝道,堵塞體高達30m。

第三階段:潰決形成泥石流。滑塌體堵塞溝道后,主溝洪水在堵塞體上游匯聚,使堵塞土體迅速飽水,強度急劇降低。當堵塞體物質不能承受水土壓力作用時,發生潰決,大量的飽水物質在潰決流體帶動下迅速奔向下游沖出形成潰決型泥石流。

第四階段:堵塞體潰決后,順溝而下。向陽坪至攀家巖窩段溝道陡峻,平均坡降550‰,陡坎發育,陡坎最高近30m,溝道較窄,最窄處僅8m左右,溝道內多處基巖出露,且溝床順直,這些有利條件使泥石流動力進一步提升。通過溝道揭底沖刷卷動溝道內的松散堆積物源,并將兩側溝岸松散固體物質帶走,以滾雪球的方式向下游運動,侵蝕下游溝床,導致兩岸崩滑現象加劇,松散固體物源進一步增多,從而暴發泥石流災害。

4 泥石流運動參數計算

4.1 泥石流容重

①配方法:根據現場訪問村民及調查,在主溝不同位置,采用現場配漿法計算泥石流容重,按式(1)計算:

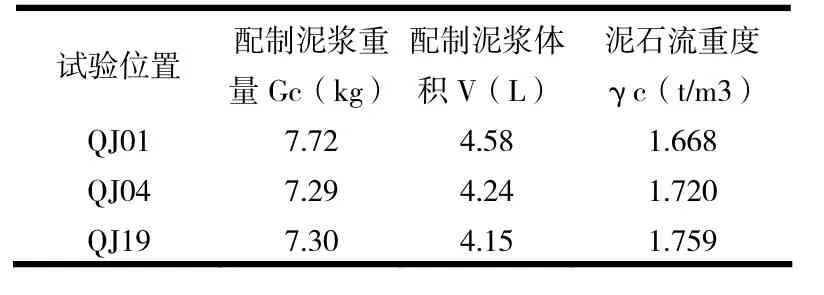

式中γc為泥石流重度(t/m3);Gc為配制泥漿重量(t);V為配制泥漿體積(m3)。計算結果如表1。

表1 磨子溝泥石流流體重度配方法計算表

②查表法:按照《泥石流災害防治工程勘查規范》(DZ/T0220--2006)附錄H填寫泥石流調查表并按附錄G進行易發程度評分,按表G.2查表確定磨子溝泥石流重度和泥沙修正系數,磨子溝易發程度數量化評分110分,相對應泥石流重度γc為1.759t/m3[5]。

通過分析,本次泥石流重度的綜合取值采用查表法取得的結果,即泥石流容重為1.759t/m3。

4.2 泥石流流速、流量和總量

4.2.1 泥石流流速

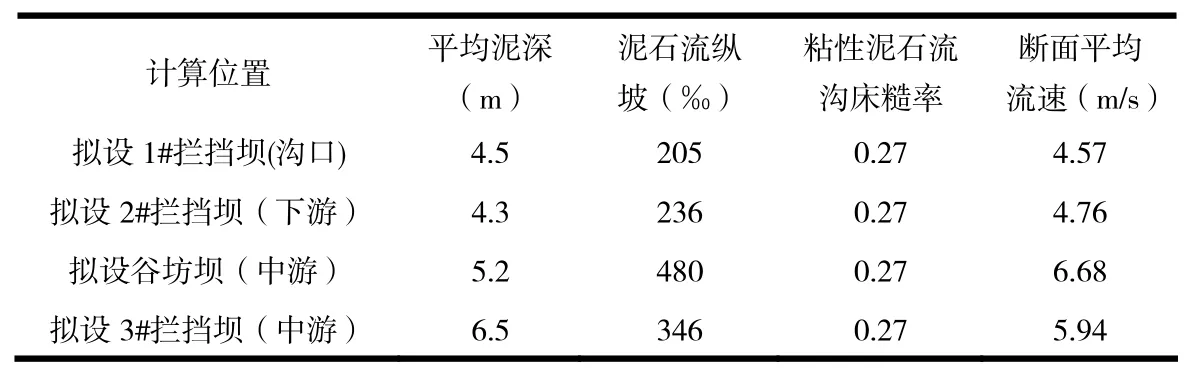

本次泥石流流速采用粘性泥石流流速計算公式(通用公式),對主溝擬設工程位置處及溝口等4處斷面計算,按式(2)[5]計算:

表2 泥石流流速計算表(通用公式)

式中Vc為泥石流斷面平均流速(m/s);Hc為泥石流平均泥深(m);Ic為泥位縱坡率,以溝道縱坡率代替;nc為粘性泥石流溝床糙率。計算結果如表2。

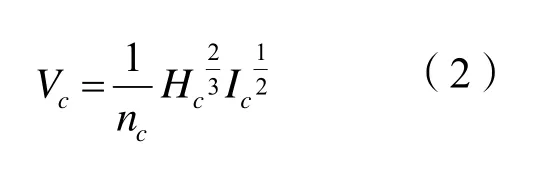

4.2.2 泥石流流量

本次泥石流流量計算針對 20年,50年,100年暴雨頻率,公式采用經我國學者修正后的雨洪法計算公式,也稱東川公式,公式如下式(3)[6]:

式中:Qc為頻率為 P的泥石流洪峰值流量(m3/s);QB為頻率為P的暴雨洪水設計流量(m3/s);Dc為泥石流堵塞系數;φ為泥石流泥沙修正系數,采用查表法或φ=(γc-γw)/(γH-γc)計算。計算結果如表3。

表3 磨子溝泥石流峰值流量計算成果表(雨洪法)

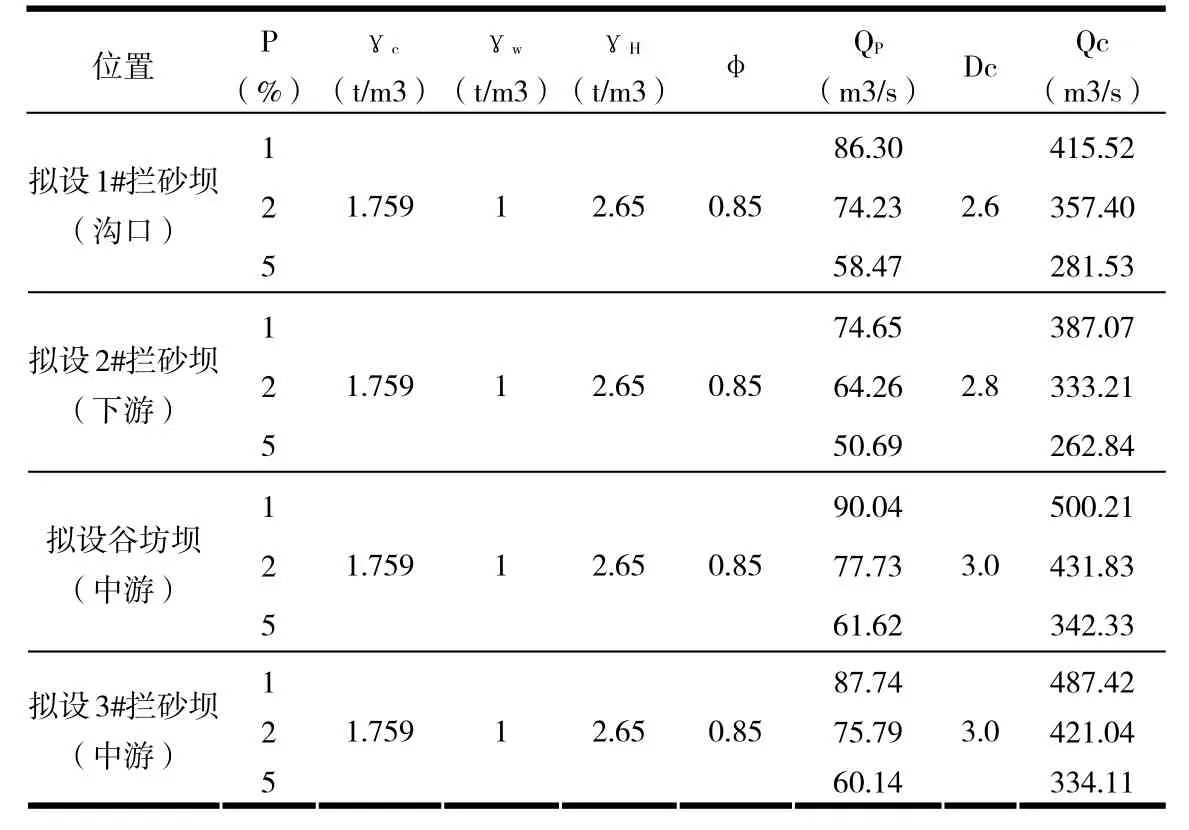

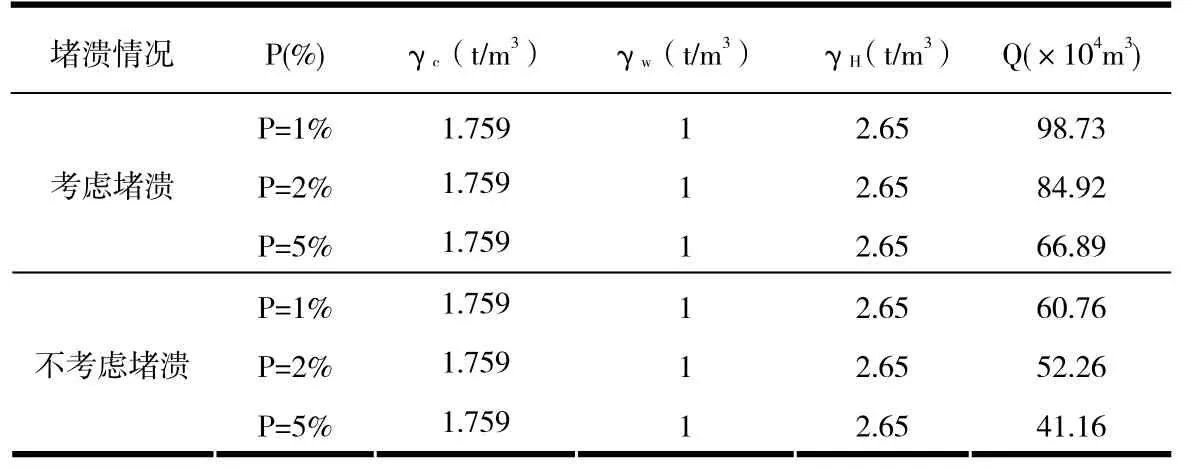

4.2.3 泥石流總量

本次泥石流總量計算根據《泥石流災害防治工程勘查規范》(DZ/T0220-2006)中附錄Ⅰ的Ⅰ.1.3條規定,按照式(4)[5]計算:

公式中Q為次泥石流的總量(m3);T為泥石流歷時(s),T為9000s;Qc為泥石流的洪峰流量(m3/s)。計算結果見表4。

表4 泥石流沖出總量計算成果表

5 防治方案建議

防治目標是通過對該泥石流的綜合防治,在防治工程設防標準范圍內有效減小泥石流再次暴發對溝口都汶高速、G213國道及羊店村人民生命及財產安全的危害。總體思路是“固護攔停”[7]。

針對中游堵潰點及幾處較大的崩滑物源,由于該段溝道陡峻,施工難度較大,可采用格賓石籠或漿砌塊石潛檻群防護,材料可就地取材,對溝道進行固源及護坡;下游及溝口位置溝道開闊,可設置 2處攔砂壩進行攔截;溝口臨近岷江河且地形開闊,可設置停淤場,同時設置停淤堤,以避免泥石流直接沖擊都汶高速橋橋墩及直接進入岷江河;最后在溝口攔砂壩設置翻壩路,已考慮防治工程竣工后對治理工程及泥石流堆積進行適當的清淤維護。

6 結論

1)在2013年7月10日汶川普降暴雨后,都汶高速沿線兩側暴發了多處大規模的泥石流災害,綿虒鎮磨子溝為其中1處大型泥石流。

2)本次泥石流歷時1.5h,沖出固體物質高達41.75×104m3,淹沒了溝口G213草坡4號橋及道路,以及溝口克約村4組殷家壩安置點房屋42戶,造成260余人無家可歸,經濟損失極大。

3)由于短時集中降雨,導致上游B14崩滑體垮塌堵塞溝道,上游洪水匯流,最終導致溝道潰決,大量的飽水物質在潰決流體帶動下迅速奔向下游,形成潰決型泥石流。

4)磨子溝如再遭遇較大降雨還會暴發泥石流,因此對磨子溝泥石流的防治工作將是一個長期的工作。

5)根據溝道實際情況,考慮施工難度,可采用“固護攔停”的治理思路。

[1] 許強.四川省“8·13”特大泥石流災害、成因與啟示[J].工程地質學報,2010,18(5):596~608.

[2] 四川省地質局第二區域地質測量隊.中華人民共和國區域地質調查報告[R](茂汶幅 灌縣幅)[R] .

[3] 重慶蜀通巖土工程有限公司.汶川縣磨子溝泥石流應急勘查報告[R].2013.

[4] 柳金峰,游勇,陳興長.震后堵潰泥石流的特征及防治對策研究 [J].四川大學學報(工程科學版)2010,42(5):68~75.

[5] 中華人民共和國國土資源部.泥石流災害防治工程勘查規范 (報批稿)[M].2006.

[6] 吳積善,田連權,康志成,等.泥石流及其綜合治理[M].北京:科學出版社,1993:164~170

[7] 周必凡,李德基,羅德富,等.泥石流防治指南[M].北京:科學出版社,1991:125~129