中國居民可行能力不平等的測算

康鋒莉,區 蕾,賴 磊

(廣東外語外貿大學a.國際經濟貿易學院;b.工商管理學院,廣州 510006)

0 引言

隨著經濟的高速增長,收入不平等問題也越來越突出,基尼系數已經從1988年0.382上升2007年的0.48,2008年后有所回落,2012年達0.474,早已突破國際警戒線。伴隨收入差距擴大的是居民接受教育、獲取醫療途徑的不平等。隨著市場化的改革,城鄉醫療可及性的不平等有所加劇,從1985~1998年,每千人擁有的醫院床位數量從1.46下降到1.11,居民看病自負費用占整個醫療衛生支出的比重從1980年的16%增加到1988年的38%,又增加到1998年的76%(張曉波,2007)。2012年發布的《農村教育布局調整十年評價報告》顯示,2000年到2010年,在我國農村,平均每一天就要消失63所小學、30個教學點、3所初中,幾乎每過1小時,就要消失4所農村學校。伴隨撤點并校的是兒童輟學率的大幅度攀升,2008年輟學生63.3萬人,輟學率5.99‰,到2011年輟學生已經達到88.3萬人,輟學率8.8‰,與1997年、1998年、1999年的輟學水平大體相當,而輟學兒童的主體是農村兒童。不難判斷,城鄉居民享受教育資源的不平等程度有所加劇。一方面,教育、健康的不平等反過來又擴大了收入的不平等;另一方面,教育、健康作為人力資本投資的重要方面以及過人類有價值生活的實質內容,其不平等反映了居民可行能力的不平等。可行能力最早由1998年諾貝爾經濟學獎得主、印度經濟學家阿瑪蒂亞·森(Amartya Sen)在1979年的唐納演講中提出,是指一個人過諸如避免饑餓、營養不良、可避免的疾病、過早死亡,也包括能夠識字算數、享受政治參與、過體面生活等的能力。從一個人、一個家庭來看,可行能力決定的是這個人或這個家庭的生活水準;而對于一個國家,可行能力反映的是這個國家的發展質量以及人們的福祉水平。本文首次基于微觀數據測算當前中國居民的可行能力不平等程度,這對于完善中國的公共服務體系具有實際的政策參考價值。

1 可行能力不平等的含義與測算方法

1.1 可行能力的維度選擇

可行能力理論的創始人阿瑪蒂亞·森沒有給出具體的可行能力衡量指標,他堅持認為不同社會、不同時期應該通過公共討論形成具體的可行能力維度。但是后來的學者進行可行能力研究時都給出了具體的可行能力指標集,比較著名的是Nussbaum的可行能力集合:壽命、身體健康、身體完整性、感覺、想象與思維、情緒、現實理性、與他人相處的相容性、與自然相處的和諧性、娛樂的能力、控制環境的能力。

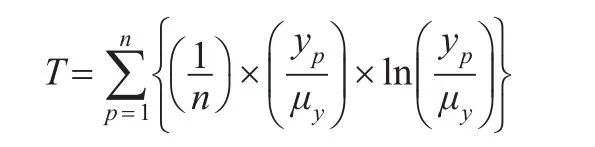

結合國內外相關文獻,本文認為在我國當前,影響一個人可行能力的主要因素是健康、教育以及生活條件,因此構建表1的可行能力指標體系。

表1 可行能力的維度與衡量指標

1.2 可行能力不平等的含義與測算方法

關于不平等的測算有很多方法,如極差、相對平均離差、方差和變差系數、對數標準差、基尼系數和相對平均差異、泰爾熵指數、道爾頓方法、阿特金森指數等。其中,極差和相對平均離差都不是十分理想的方法,變差系數對收入水平的敏感性較強,對數標準差違背了庇古—道爾頓條件。考慮到不同的不平等指標都暗含一個厭惡不平等的參數(萬廣華,2008),本文分別使用基尼系數和泰爾熵指數來測度經濟不平等程度。

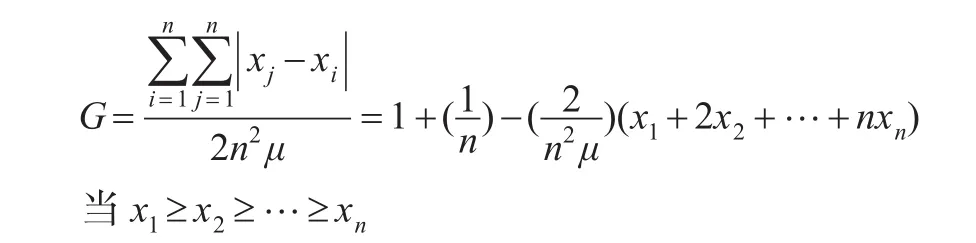

(1)基尼系數

本文使用SEN(1973)定義的基尼系數計算公式

其中,G為基尼系數,X為樣本值,n為樣本容量,μ為樣本均值。

(2)泰爾熵(Theil Entropy)

泰爾從信息論中借鑒熵的概念來計算收入不平等,熵最早是用來表示任何一種能量在空間中分布的均勻程度,能量分布得越均勻,熵就越大。具體公式為,

其中,n為總人數、yp是第i個人的收入,μy是平均收入。

1.3 變量與樣本數據說明

(1)健康指標數據的計算。本文衡量個人身體健康狀況使用Kaplan和Anderson(1988)等發展起來的生活質量指標(Quality of Wellbeing Scale,QWB)。除Sickles and Yazbeck(1998)外,國內學者基于CHNS使用QWB衡量了中國城鎮居民的健康需求或健康不平等情況。QWB是在經濟學、心理學、醫學和公共衛生學的專業知識基礎上構建的,分3步來構造。

把日常活動按照功能劃分為3類:行動(MOB)、身體活動(PAC)和社會活動(SAC)。然后根據相關研究,尤其是醫學方面的研究,把每一類劃分為不同的等級。行動和身體活動分為三個等級,社會活動分為5個等級。

構造一個反映健康狀況主觀判斷的指標(癥狀P情況指標,CPX),這個指標的依據是個人對癥狀的主觀陳述,分為21個等級。

把i中的三個客觀指標和ii的主觀指標統一為一個測量健康的單一指標,其公式為W=1+(MOBwt)+(PACwt)+(SACwt)+(CPXwt),MOBwt、PACwt、SACwt、CPXwt分別為各類功能所對應等級的權重,權重由一個866人的隨機樣本調查決定。

關于健康的具體指標及相對應等級的確定以及權重分配詳見Kaplan和Anderson(1988)。其他相關指標的度量標準見表2。

(2)樣本數據。本文所有變量的數據,均來自北卡羅來納大學和中國疾病控制與防治中心聯合進行的中國健康與營養調查(CHNS)數據,涉及的變量為家庭收入、城鄉類型、地區、年齡、性別、飲用水來源、教育程度、健康狀況。中國健康與營養調查數據自1989年開始,每大約三、四年調查一次,至今形成的數據包括1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、20004年、2006年、2009年。該調查主要采用多階段分層整群隨機抽樣的方法,樣本覆蓋了我國東中西部地區,包括廣西、貴州、黑龍江、河南、湖北、湖南、遼寧、江蘇和山東9個省,每個省隨機抽取4個縣。該數據調查具有廣泛的代表性,并包含了比較完整的個人健康信息。本文考察的年份為2009年。鑒于本文考察的重點,未成年人與成年人健康等變量決定因素的差異,我們把年齡限定為18周歲以上的,并刪除數據缺失的記錄,共獲得樣本點2307個。

表2 指標選取與變量定義

2 中國居民家庭收入與可行能力不平等的實證分析

2.1 描述性統計分析

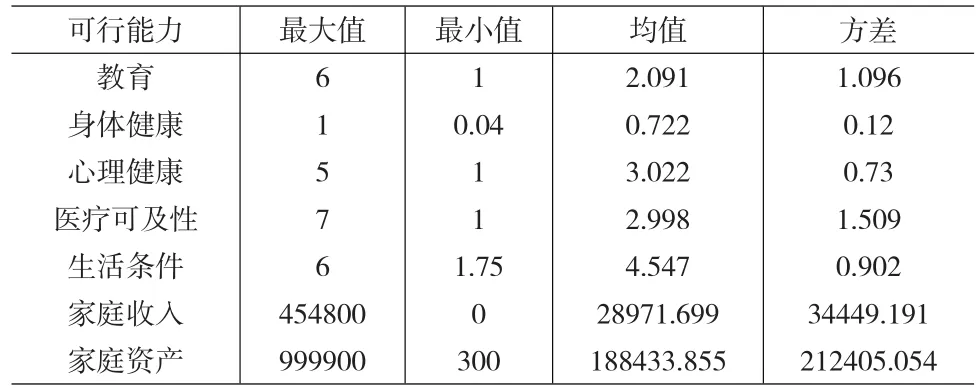

表3 各可行能力指標的描述性統計分析

由表3可知,樣本數據中,居民的總體受教育程度較低,平均為初中畢業,身體健康、心理健康與生活條件總體水平較高,但醫療可及性普遍水平不佳,家庭收入平均水平較高,而家庭財產平均水平較低,并與家庭收入一同顯示出較大的偏離度。

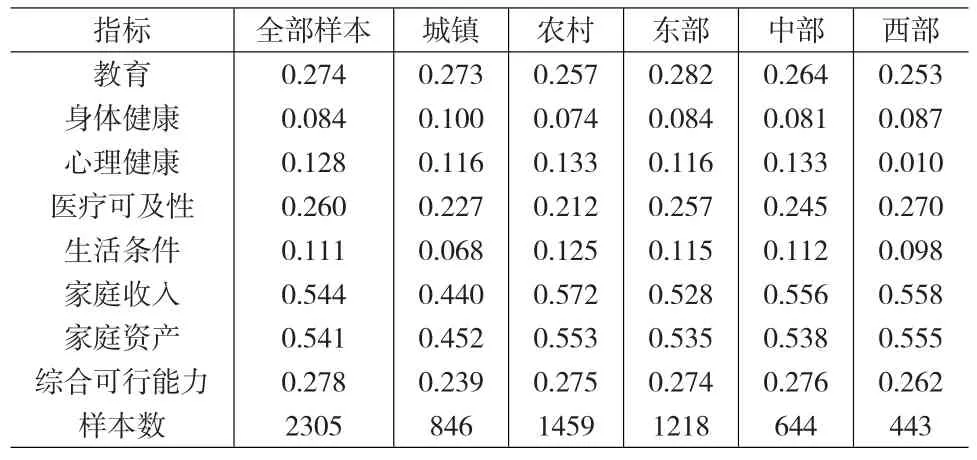

2.2 基于基尼系數計算的中國居民家庭收入與可行能力不平等程度

由表4可以看出,分性別來看,男性除了比女性有較小的教育可行能力的不平等外,其他方面的可行能力不平等程度與女性基本相當;年齡分層結果顯示,21~35歲之間居民的受教育水平最不公平,表明伴隨著高等教育的發展,仍然有很多年輕人缺少基本教育,同時這個年齡段的居民享有的醫療可及性最不平等,36~45歲之間居民身體健康、心理健康差異較大,表明這個階段的居民在承擔更大的心理壓力的同時,身體健康也隨之弱化,而46~55歲之間居民在生活條件,家庭收入和家庭資產方面的可行能力也最不平等。

表4 按性別和年齡分層計算的可行能力不平等程度:基尼系數

表5 按地區計算的可行能力不平等程度:基尼系數

分城鄉來看,農村居民生活條件、家庭收入和家庭資產等可行能力的不平等程度比城市居民更大,這意味著農村的貧富差距更大,農村居民的受教育程度更為集中,體現了農村高素質勞動力的匱乏,醫療可及性不平等程度相對較小表示農村居民獲取醫療資源的單一性,農村居民身體健康的不平等程度也明顯小于城鎮居民,這或許能表明農村有相對更好的生活環境,但是農村居民的心理健康的不平等程度卻更大,可能是伴隨著貧富差距的擴大,農村弱勢群體存在更大的生存壓力。東中西部分解結果顯示,生活條件各地區差異并不明顯,西部地區的家庭資產分布最不平等,同時醫療可及性差距也最大,受教育程度東部地區不平等程度最大,表明東部地區在吸納高層次人才的同時,也有大量受教育程度較低的勞動者,中部地區的居民身體健康最集中,但家庭收入和西部地區的不平等程度較大并相當,同時,中部地區居民心理健康差異更大,這表明以家庭為單位衡量的中部地區的居民收入差距較大并對人們的心理健康產生了一定負面影響。

2.3 基于泰爾熵計算的中國居民家庭收入與可行能力不平等

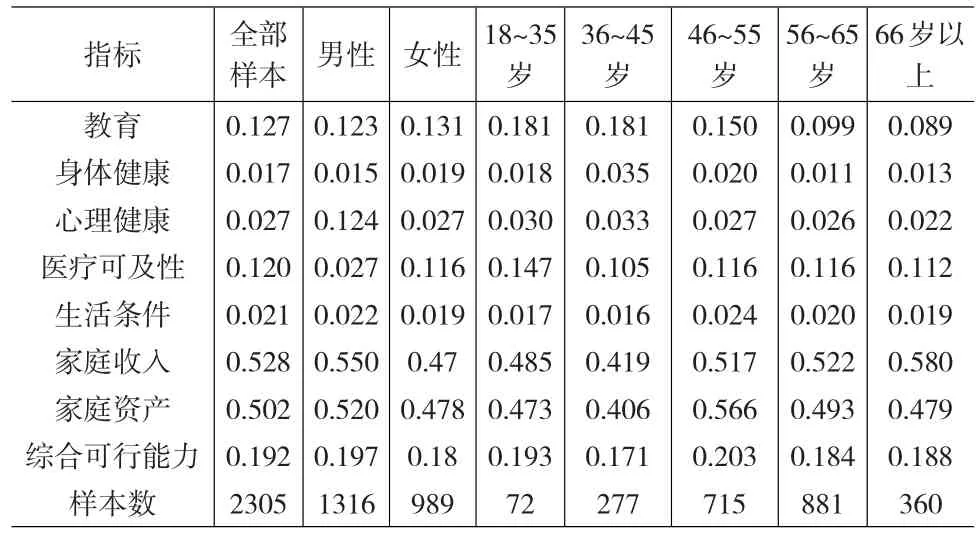

分性別來看,男性居民和女性居民在身體健康生活條件、家庭收入和資產方面的可行能力差距并不大,女性受教育的不平等程度明顯大于男性,但是心理健康不平等程度顯著較小;從年齡層來看,18~35歲之間的居民受教育程度、醫療可及性最不公平,而36~45歲之間的居民身體健康和心理健康差異最大,但家庭收入和家庭資產不平等程度最小,這一群體的綜合可行能力不平等程度也最小,46~55歲之間的居民生活條件、家庭資產差異最大,而66歲以上的老人家庭收入最不平等。

表6 按性別和年齡分層計算的可行能力不平等程度:泰爾熵

表7 按地區計算的可行能力不平等程度:泰爾熵

城鄉分解結果表明,除教育外,農村居民在其他所有的指標都比城市居民有更嚴重的不平等;分地區來看,三個地區的生活條件差異并不明顯,東部地區的教育程度最不平等,中西部地區居民的心理健康最不平等,西部地區家庭收入、家庭資產最不平等,同時也產生了醫療可及性的較大差異以及更不平等的心理健康。顯而易見地,西部地區居民的綜合可行能力也最不平等。

3 結論與政策建議

總體來看,除生活條件外,大部分指標用基尼系數和泰爾熵進行的測算結果都一致,本文的測算基于微觀數據,得到一些啟示及相應的政策含義:(1)家庭之間的收入、資產的差距很大,其中家庭收入之間的差距已經超過以往文獻測算的個人收入之間的差距,表明在未來的經濟增長中,縮小家庭收入分配的差距,讓“大家共同富裕起來”仍然是擺在我們面前的艱巨任務,家庭收入與財產的不平等需要個人所得稅政策從個人到家庭、從分類到綜合的調整。(2)我們還發現,家庭收入、家庭資產最不平等分配的地區,居民的醫療可及性差距也很明顯,這顯示更為富裕的人其獲取醫療資源的途徑以及多樣性都比更貧窮的人更豐富,同時,反映出政府的政策效果并不理想,距公共醫療服務均等化水平仍然有一定的差距。越是收入不平等的地區,居民的心理健康不平等程度也最大,這表明收入的不平等后果已經超出了其本身的危害,進而影響到人們獲取醫療資源以及心理健康,收入從而成為居民健康的重要因素。未來的政策方向上,政府在縮小收入分配差距的同時,應注重對居民醫療可及性與健康公平的關注,避免收入以外的可行能力成為縮小居民收入差距的絆腳石。(3)無論是城鎮還是東中西部地區的分解都表明,東部、城鎮是吸收高素質勞動者的主要地區,這暗示了未來農村地區的發展、城鄉差異的縮小離不開高素質勞動者的培養,而新型城鎮化是消除農村二元經濟的重要階段,因此,新型城鎮化的過程不僅需要農村人口的轉移,更重要的是農村勞動力素質的提高,政府應通過教育服務均等化提升農村的教育質量。(4)18-35歲的勞動者是未來幾十年經濟增長的推動者,但是從年齡分層來看,18-35歲階段的居民教育不平等程度最嚴重,這顯示出過去一段時間這個年齡階段居民所接受的教育質量并不理想,教育的公共服務均等化還有待繼續深化,政府應注重從職業教育、繼續教育方面提升這個年齡段居民的受教育程度。

[1]Grossman M.On The Concept of Health Capital and The Demand for Health[J].The Journal of Political Economy,1972,80(2).

[2]Bojer H.The Capability Approach to Economic Inequality,Http://folk.uio.no/hbojer/,2005.

[3]Iversen-Dr V.Intrahousehold Inequality-A Challenge For the Capability Approach?[J].Feminist Economics,2003,9(2-3).

[4]Bourguignon F.,Decomposable Income Inequality Measures[J].Econometrica,1979,47(4).

[5]費菊瑛,王裕華.民工人力資本、可行能力與生活滿意度[J].財貿經濟,2010,(8).

[6]高進云,喬榮鋒,張安錄.農地城市流轉前后農戶福利變化的模糊評價——基于森的可行能力理論[J].管理世界,2007,(6).

[7]呂文慧,方福前.中國城鎮居民功能不平等計量分析——基于阿馬蒂亞·森的能力方法[J].中國人民大學學報,2011,(6).

[8]吳愈曉.中國城鄉居民的教育機會不平等及其演變(1978~2008)[J].中國社會科學,2013,(3).

[9]張曉波.中國教育和醫療衛生中的不平等問題[J].經濟學(季刊),2007,(1).

[10]阿瑪蒂亞森.以自由看待發展[M].北京:中國人民大學出版社,1998.

[11]解堊.與收入相關的健康及醫療服務利用不平等研究[J].經濟研究,2009,(2).

[12]陳雷,張陸偉,孫國玉.可行能力視角下的失地農民問題研究——以淄博市為例[J].中國社會科學院研究生院學報,2010,(3).