流動人口幸福感的影響因素分析

李 倩

(中南財經政法大學 統計與數學學院,武漢 430073)

0 引言

流動人口是指離開戶籍所在地的縣、市或者市轄區到其他地方居住的人口。國內學者對流動人口幸福感影響因素作了大量的研究,構建了各自的指標體系去衡量,根據現行的指標體系,人們把衡量幸福感的指標分為三類:A類涉及認知范疇的生活滿意程度,包括生存狀況滿意度(如就業、收入、社會保障等),生活質量滿意度(如居住狀況、醫療狀況、教育狀況等);B類指標涉及情感范疇的心態和情緒愉悅程度,包括精神緊張程度、心態等;C類指標涉及人際以及個體與社會的和諧。大部分學者所做研究普遍把影響幸福感的指標看作在同一水平上,但所選指標不一定在同一水平上,有可能出現嵌套關系,當指標出現嵌套關系時,傳統的方差分解、回歸分析方法就不適用了,為了克服上述研究方法的不足,本文引入了多層線性模型以對流動人口幸福感影響因素作深入細致的研究。

1 多層線性模型簡介

在許多研究中,取樣往往來自不同層級和單位,這種數據帶來了很多跨級(多層)的研究問題,解決這些問題的一種新的數據分析方法—多層線性模型。這一方法的開創及發展的主要貢獻者之一是英國倫敦大學的Harvey Goldstein教授及研究者把這種方法稱作“多層分析”。另一主要開拓者美國密歇根大學的StephenW.Raudenbush教授和同行把它稱為“分層線性模型結構”。本文按照張雷等人的叫法稱為“多層線性模型”。

利用多層線性模型分析需要對數據做三次計算:一是在組內的個體層上進行的分析,稱為組內效應;二是通過平均或整合第一層中的個體數據,得到第二組的組間數據,稱為組間效應;三是忽視組的特性而對所有的數據進行分析,稱為總效應。在此基礎上,計算組內效應和組間效應在總效應的比例,從而確定變異來自于組間還是組內。

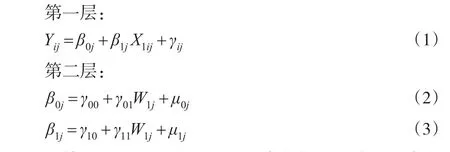

既包含第一層預測變量又包含第二層預測變量的模型稱為完整模型,最簡單的完整模型只有一個第一層的預測變量和一個第二層預測變量,下面以完整模型形式表述多層線性模型的概念。

在第一層的方程中,下標“0”代表截距,下標“1”代表與第一層的第一個預測變量X1有關的回歸系數。下標i表示第一層的單位,下標 j表示第二層的單位。如果在第一層有更多的預測變量,那么,第二、第三個變量則為X2ij、X3ij,相對應的就有 β2j和 β3j,以此類推。

第二層方程中各參數的具體含義如下:

β0j是與第二層的單位 j有關的第一層的截距;

β1j是與第二層的單位 j有關的第一層的斜率;

γ00是第二層方程(2)的截距,也可以解釋為所有第二層單位的總體平均數;

γ01是第二層方程(2)的回歸斜率;

W1j是第二層的第一個預測變量,模型允許第二層有多個預測變量,第二層的第二個預測變量則為W2j,依此類推。但是,方程(2)和方程(3)中所使用的預測變量不一定是相同的;

μ0j是第二層方程(2)的殘差或隨機項;

γ10是方程(3)的截距,也可以表述為所有第二層的單位在第一層的斜率的總體平均數;

γ11是方程(3)的回歸斜率;

μ1j是第二層方程(3)的殘差或隨機項。

最后,方程(2)和(3)隨機部分的方差如下:

其中,τ00是用第二層的自變量W1j解釋了β0j后的殘差方差;τ11是用第二層的自變量W1j解釋了β1j后的殘差方差。

而其他的模型,如零模型、隨機效應回歸模型和協方差分析模型則都是根據具體的研究需要由這一完整模型變化而來的。

2 數據來源與指標說明

本文第一層微觀數據來自2012年國家人口計生委的全國流動人口動態監測系統。2012年全國流動人口動態監測數據以31個省(區、市)全員流動人口年報數據為基本抽樣框,采取分層、多階段、與規模成比例的PPS方法進行抽樣。調查對象的年齡范圍定為:在流入地居住一個月以上,非本區(縣、市)戶口的15~59周歲流動人口。省級樣本量分6類,樣本量分別為:15000人、12000人、10000人,8000人、6000人和4000人,流動人口有效樣本為154605萬人。調查內容采取個人問卷和社區問卷進行:個人問卷分為基本情況、就業居住和醫保、婚育情況與計劃生育服務、生活與感受等四部分;社區問卷分為人口基本狀況、社區管理與服務兩部分。

在有效樣本中,男性81972人,所占比重為53.02%;農業戶口130190人,占比84.21%,非農戶口24157人,占比重15.62%;從受教育程度來看,流動人口中近90%是沒有上大學的,其中占比重最大的是初中教育程度,占比53.46%,其次是高中教育程度,占比15.36%,大學專科及以上學歷的共約占9.39%;從婚姻狀況來看,未婚人口約占21.96%,已婚的流動人口占比76.10%,已婚人口中初婚占比98.45%,離婚和喪偶的一共占比1.94%;從年齡來看,調查對象為15~59歲,為了分析的方便,將年齡進行分組,將 15~24歲作為一組,25~34歲、35~44 歲、45~54 歲以及55歲以上各作為一組,其中25~34歲的流動人口比重最大,占36.48%,35~44歲的人口占比31.62% ,15~24歲的流動人口占比18.58%,說明流動人口中以青壯年為主。

第二層宏觀數據由對《中國統計年鑒2013》整理得到。

2.1 第一層指標選擇

根據研究的目的,選擇流動人口的幸福感為因變量,選擇城鎮職工醫療保險、社區文體活動、對現居城市喜愛程度、本地人接受程度以及家庭月總收入作為第一層的預測變量。

其中因變量是五元有序變量,通過問卷調查中“和流出地相比,在本地是否感覺幸福?”的題項來獲得,回答類別分別是很幸福、幸福、一般、不幸福和很不幸福,并將幸福感按照從很幸福到很不幸福依次賦予分值1、2、3、4、5,原始數據是分數越高代表幸福程度越低。

預測變量中享有城鎮職工醫療保險是分類變量,通過問卷調查中“您在本地是否享有城鎮職工醫療保險”的題項來獲得,回答項為是、否、不清楚,依次賦值1、2、3,原始數據是分數越高代表越不享有城鎮職工醫療保險。是否參加社區文體活動,如果是,賦值1,如果否,賦值2,原始數據是分數越高代表越不參加社區文體活動。對現居城市的喜愛程度是四元有序變量,通過問卷調查中“我喜歡我現在居住的城市?”的題項來獲得,回答類別分別是完全不同意、不同意、基本同意、完全同意,并將同意程度按照從完全不同意到完全同意依次賦予分值1、2、3、4,原始數據是分數越高代表越喜歡現在居住的城市。本地人對自己的接受程度是四元有序變量,通過問卷調查中“我覺得本地人愿意接受我成為其中一員”的題項來獲得,回答類別分別是完全不同意、不同意、基本同意、完全同意,并將同意程度按照從完全不同意到完全同意依次賦予分值1、2、3、4,原始數據是分數越高代表本地人越愿意接受我成為其中一員。家庭在本地月總收入是一個連續變量,值越大代表收入越多。

2.2 第二層指標選擇

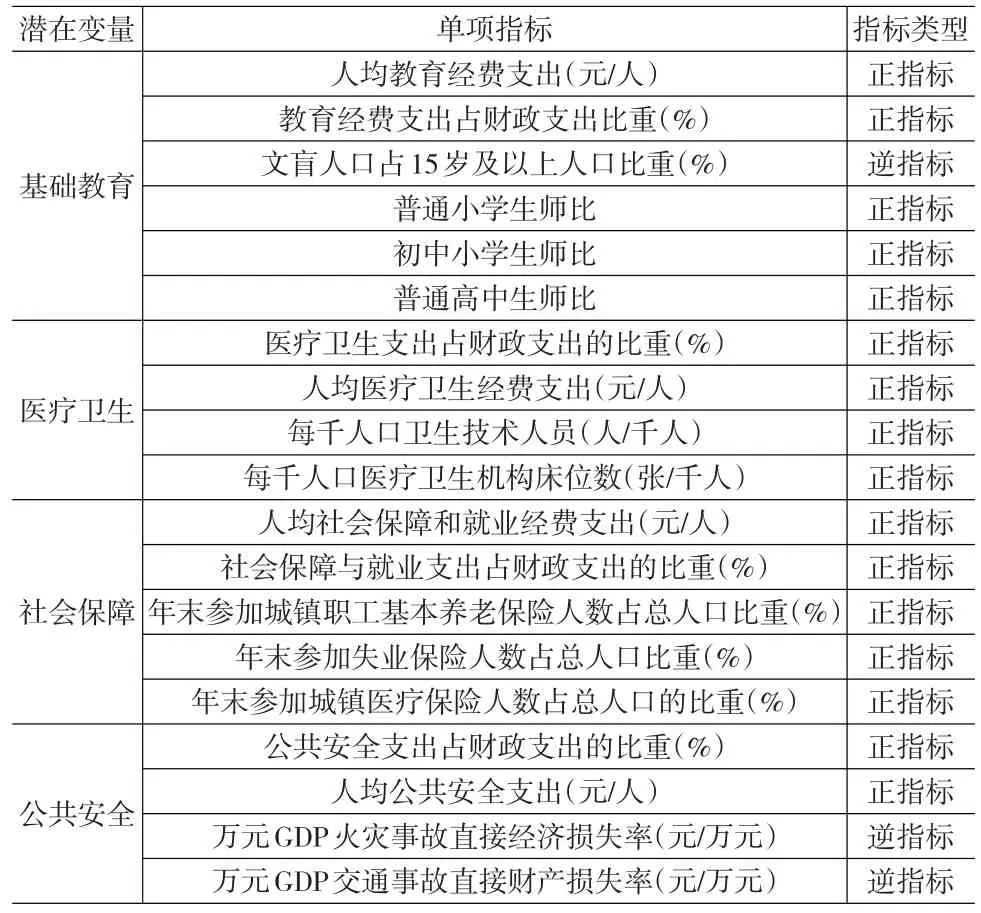

根據本研究所關注的問題,在以往研究的基礎上,本文認為流動人口幸福感與公共服務均等化有關,因此本文從31個省(區、市)宏觀層面選取基礎教育、醫療衛生、社會保障、公共安全四個方面的19個指標作為衡量公共服務均等化的指標體系。如表1所示。

表1 公共服務均等化指標體系

表2中有些單項指標是從《中國統計年鑒2013》選取的基礎指標計算得來的。人均教育經費支出用教育經費支出與年末常住人口的比值得到,教育經費支出占財政支出比重用教育經費支出與公共財政預算支出的比值得到。醫療衛生支出占財政支出的比重用醫療衛生支出與公共財政預算支出的比值得到,人均醫療衛生經費支出用醫療衛生經費支出與年末常住人口的比值得到。人均社會保障和就業經費支出用社會保障和就業經費支出與年末常住人口的比值得到,社會保障與就業支出占財政支出的比重用社會保障和就業經費支出與公共財政預算支出的比值得到,年末參加城鎮職工基本養老保險人數占總人口比重用年末參加城鎮職工基本養老保險人數與年末常住人口的比值得到,年末參加失業保險人數占總人口比重用年末參加失業保險人數與年末常住人口的比值得到,年末參加城鎮醫療保險人數占總人口的比重用年末參加城鎮醫療保險人數與年末常住人口的比值得到。公共安全支出占財政支出的比重用公共安全支出與公共財政預算支出的比值得到,人均公共安全支出用公共安全支出與年末常住人口的比值得到,萬元GDP火災事故直接經濟損失率用火災事故直接經濟損失與地區生產總值的比值得到,萬元GDP交通事故直接財產損失率用交通事故直接財產損失與地區生產總值的比值得到。

在因子分析過程中首先將逆向指標的數據取倒數,然后再標準化,利用SPSS17.0軟件作因子分析,得出基礎教育、醫療衛生、社會保障、公共安全四個潛在變量的綜合得分,并將這四個潛在變量作為第二層的預測變量進行分析。

3 實證分析

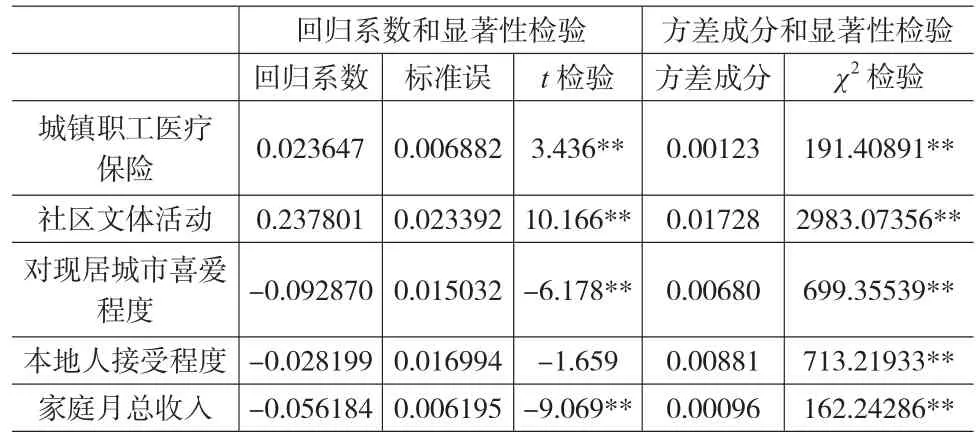

本部分利用HLM6.08軟件作多層線性模型操作。在具體分析中,第一層和第二層數據必須先做標準化處理。首先建立起的隨機回歸模型只對第一層面的變量進行分析,沒有包括第二層自變量,然后根據第一層面變量分析的顯著性檢驗結果,確定第一層面上的變量在第二層面上差異是否顯著。如果差異顯著,則需要根據差異來選擇合適的第二層面上的變量作為自變量建立模型,作進一步的分析。如果差異不顯著,則無需再構建第二層模型。隨機回歸分析結果見表2所示。

表2 不包括第二層變量的隨機回歸結果

從表2可以看出,對幸福感因變量來說,城鎮職工醫療保險、社區文體活動、對現居城市喜愛程度和家庭月總收入具有明顯的預測效果,回歸系數分別是0.0236、0.2378、-0.0929、-0.0562,但本地人的接受程度對幸福感的預測效果不明顯(回歸系數是-0.0282,P>0.05)。由于幸福感與對現居城市喜愛程度、本地人接受程度、家庭月總收入反向賦值,故系數表示享有城鎮職工醫療保險、參加社區文體活動、對現居城市越喜愛、本地人越接受自己成為其中一員并且家庭月總收入越高,流動人口的幸福感越高。

表2也提供了每個變量的回歸效應在各個地區之間的變異信息。幸福感做因變量的回歸分析來說,城鎮職工醫療保險、社區文體活動、對現居城市喜愛程度、本地人接受程度和家庭月總收入的回歸系數(斜率)隨地區的不同而不同。表2中的χ2檢驗結果顯示了這些回歸

系數的地區變異程度。例如城鎮職工醫療保險對幸福感的總體回歸結果為0.0236,也就是說在保持其他變量恒定的情況下,城鎮職工醫療保險每增加一個單位,幸福感就平均增加0.0236個單位,但具體到每個地區來說增加的數量則可能有大小和變化方向上的差異,因為χ2檢驗結果顯示城鎮職工醫療保險回歸系數的方差成分達到顯著水平(0.0012,P<0.01),提示城鎮職工醫療保險的回歸系數在不同地區之間有明顯的變異。社區文體活動、對現居城市喜愛程度、本地人接受程度和家庭月總收入對幸福感的影響在不同地區間也有很大程度的變異。

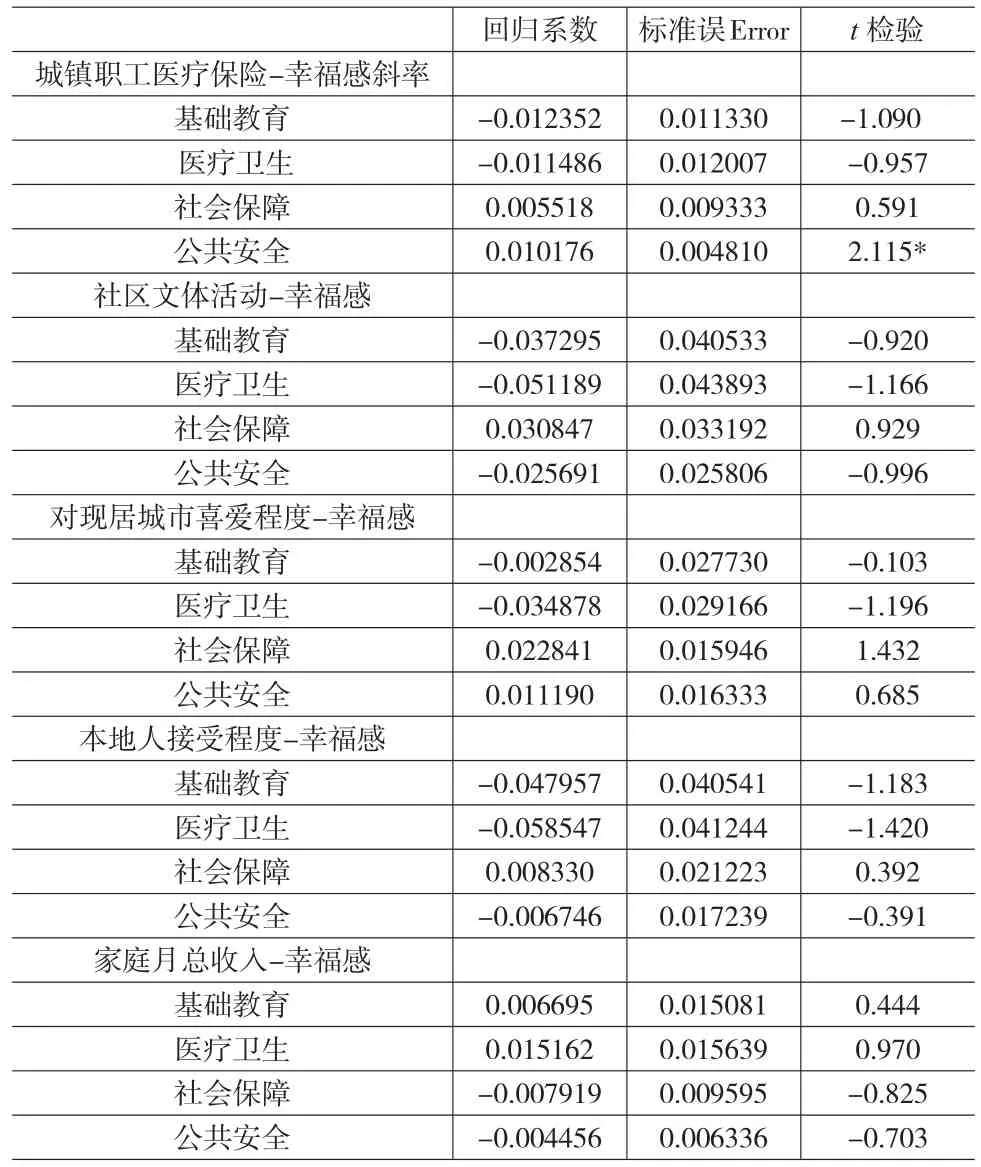

以表2中χ2檢驗顯著的回歸系數做因變量,用公共服務均等化的有關潛在變量做自變

量建立地區層面上的回歸方程來解釋班級之間的變異,有關分析結果見表3所示。

表3 公共服務均等化潛在變量對個體水平回歸系數的預測結果

根據經驗可知,當某個第二層變量的系數和相應第一層的系數符號相同時,說明該第二

層變量能加強第一層上該系數所示的關聯強度,加強的方向與系數符號所表示的方向一致。當兩層系數符號相反時,則說明該第二層變量削弱影響第一層上該系數所示的關聯強度,但影響方向與第一層系數的符號所表示的方向相反。

表3的結果表明公共服務均等化基礎醫療對城鎮職工醫療保險和幸福之間的正向關系(回歸系數=一0.2351)影響不顯著(回歸系數=-0.0124,t=-1.090)。(在表2中,城鎮職工醫療保險對幸福感的回歸系數是0.0237,表3中,城鎮職工醫療保險對幸福感的回歸系數是0.0234,表2與表3結果上的微小出入是由于包含第二層多層線性模型分析技術上的差異,以下分析以表3為準)。醫療衛生、社會保障對城鎮職工醫療保險和幸福之間的關系影響也不顯著。公共安全使享受城鎮職工醫療保險的流動人口幸福感更強,影響顯著(回歸系數=0.0102,t=2.115)。同時可以看到,基礎教育、醫療衛生、社會保障、公共安全對社區文體活動和幸福感之間的關系、對現居城市喜愛程度和幸福感之間的關系、本地人接受程度和幸福感之間的關系、家庭月總收入和幸福感之間的關系影響都不顯著。

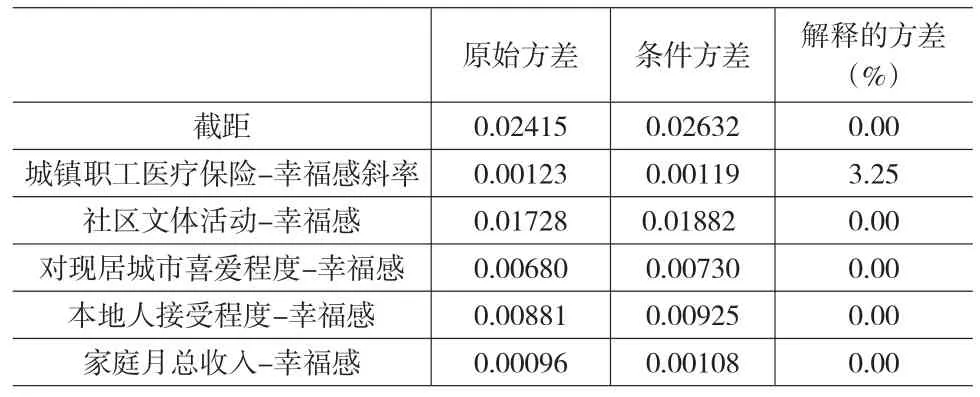

表4顯示了公共服務均等化潛在變量對不同變異所解釋的方差比例,城鎮職工醫療保險和幸福感的關系在不同地區間的變異有3.25%被公共服務均等化潛在變量解釋掉,也發現公共服務均等化潛在變量無助于解釋社區文體活動和幸福感之間、對現居城市喜愛程度和幸福感之間、本地人接受程度和幸福感之間、家庭月總收入和幸福感之間在不同地區間的變異。

表4 公共服務均等化潛在變量所解釋的方差成分和比例

4 主要結論

研究結果表明:(1)流動人口的幸福感不僅與個體因素(城鎮職工醫療保險、社區文體活動、對現居城市喜愛程度、本地人接受程度、家庭月總收入等)有關,還與地區之間的公共服務均等化部分潛在因素有關,如公共安全安全越好,流動人口城鎮職工醫療保險與幸福感之間的正向關系越顯著,即幸福感越強;(2)同時,可以看到流動人口的幸福感與公共服務均等化的潛在變量總體關系不大,這與預期不符。

因此,根據流動人口幸福感的影響因素,為了提高流動人口的幸福感應該使盡可能多的流動人口享有城鎮職工醫療保險,積極參加社區文體活動;對本地市民做好接受外來人口的宣傳工作,美化城市環境,使流動人口更喜愛這座城市;給流動人口提供就業機會,增加家庭月總收入,提高他們的幸福感;在宏觀層面應該加大公共安全方面的投入,提升流動人口在安全方面的幸福感。

[1]張雷等.多層線性模型應用[M].北京:教育科學出版社,2003.

[2]國家發展改革委宏觀經濟研究院課題組.促進我國的基本公共服務均等化[J].宏觀經濟研究,2008,(5).

[3]羅楚亮.絕對收入、相對收入與主觀幸福感—來自中國城鄉住戶調查數據的經驗分析[J].財經研究,2009,(11).

[4]陳志霞.城市幸福指數及其測評指標體系[J].城市問題,2012,(4).

[5]康君.幸福指數研究的不同視角及國際比較[J].數據,2011,(6).

[6]盧紋岱,吳喜之.SPSS統計分析[M].北京:電子工業出版社,2012.