湖北省制造業全要素生產率變化的實證分析

張家勝

(武漢紡織大學 經濟學院,武漢 430200)

0 引言

隨著我國市場經濟改革的深入,實現“中部崛起”一直是湖北重要的發展戰略。制造業的運行狀況直接關系到湖北經濟的發展。在產業結構轉型和升級過程中,制造業的生產效率和技術進步起著非常重要的作用。

自Tinbergen和索羅于1942年開始研究經濟增長理論以來,全要素生產率(TFP)的研究就得到國內外學者的廣泛關注,但是專門研究湖北省制造業全要生產率的文獻相對較少。李春項[1]基于1998~2007年我國制造業的數據研究發現,制造業行業全要素生產率呈穩定上升趨勢,而且技術效率對全要素生產率提升的貢獻遠大于技術進步和規模效率。鄭京海、胡鞍鋼[2]中國改革時期省際生產率增長變化的實證分析(1979~2001年)的研究表明,中國經濟增長在1978~1995年期間經歷了一個TFP高增長期(為4.16%);而在1996~2001年期間出現低增長期(為0.16%)。宮俊濤等[3]運用非參數Malmquist指數方法構造區域制造業生產前沿,考察1987~2005年間中國制造業省際全要素生產率的增長來源、差異與變化趨勢。石磊等[4]采用DEA評價方法,對2004~2008年上海市制造業35個行業全部國有及規模以上國有企業的技術效率和規模效率進行了分析。劉云楓等[5]采用DEA-Malmquist方法對北京1997~2006年的全要素生產率持續增長進行了研究。石奇等[6]運用非參數的Malmquist方法,測算了江蘇省2003~2009年制造業全要素生產的時序研究和空間分布的基本特征。

以上文獻的研究成果為本文提供了有益的參考,本文運用DEA-Malmquist方法就2004~2011年間湖北省制造業的技術效率、規模效率及全要素生產率的變化進行研究。

1 研究方法及數據處理

1.1 研究方法

本文采用Fare等[7]構建的基于DEA理論為基礎的Malmquist方法。在本文中,把湖北省制造業各細分行業作為生產決策單元,對其效率變化、技術進步及全要素生產率進行測度。

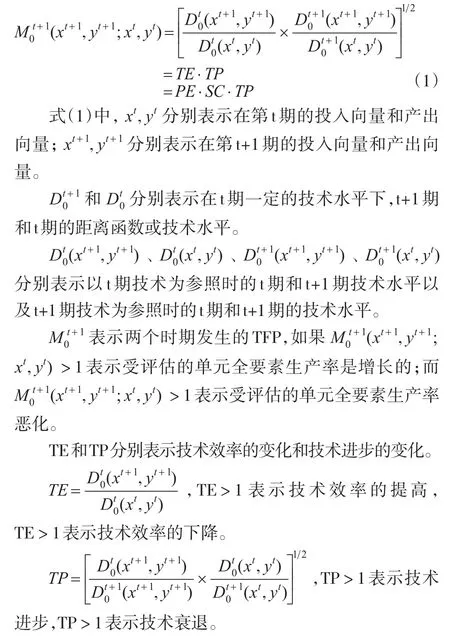

DEA-Malmquist生產率指數的測度及分解公式為:

TE=PE·SC,表示在規模報酬可變的情況下技術效率TE進一步分解為純技術效率PE和規模效率SC的乘積。

1.2 數據來源及處理

數據來源于《湖北統計年鑒》(2005~2012年各期),數據處理采用DEAP2.1。

1.2.1 分析的對象

本文以2004~2011年湖北省制造業中29各行業為對象,選取指標為規模以上工業企業。由于我國從2003年開始實行新的行業分類目錄,即《國民經濟行業分類標準》(2002)(GD/T4754-2002),前后行業劃分存在一定差異,為保持統計口徑的一致性,本文分析時間區間為2004~2011。

分析的行業包括:(1)農副食品加工業;(2)食品制造業;(3)酒、飲料和精制茶制造業;(4)煙草制品業;(5)紡織業;(6)紡織服裝、服飾業;(7)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業;(8)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業;(9)家具制造業;(10)造紙和紙制品業;(11)印刷和記錄媒介復制業;(12)文教、工美、體育和娛樂用品制造業;(13)石油加工、煉焦和核燃料加工業;(14)化學原料和化學制品制造業;(15)醫藥制造業:(16)化學纖維制造業;(17)橡膠和塑料制品業;(18)非金屬礦物制品業;(19)黑色金屬冶煉和壓延加工業;(20)有色金屬冶煉和壓延加工業;(21)金屬制品業;(22)通用設備制造業;(23)專用設備制造業;(24)交通運輸制造業;(25)電氣機械和器材制造業;(26)計算機、通信和其他電子設備制造業;(27)儀器儀表制造業;(28)其他制造業;(29)廢棄資源綜合利用業。

由于2011年與以前各年的行業分類存在細微差別,為了數據的可比性,做了如下調整:第一,2011年只有交通運輸制造業,因此將2011年中的“汽車制造業”和“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”歸并為“交通運輸制造業“;第二,2011年中只有“橡膠和塑料制品業”,所以將2011前的“橡膠制品業”和“塑料制品業”歸并為“橡膠和塑料制品業”;第三,2011年前沒有“金屬制品、機械和設備修理業”,因而在分析過程中沒有考慮這一行業。

2.2.2 產出數據與投入數據

選取制造業中的工業總產值(億元)作為產出指標,這與石磊[4]和石奇[6]等人的做法一致。選取固定資產凈值(億元)與全部從業人員年平均人數(萬人)作為投入指標。工業總產值與固定資產凈值經居民消費價格指數(以1996=100)進行了調整。

2 實證結果及分析

2.1 湖北省制造業技術效率及其變化趨勢

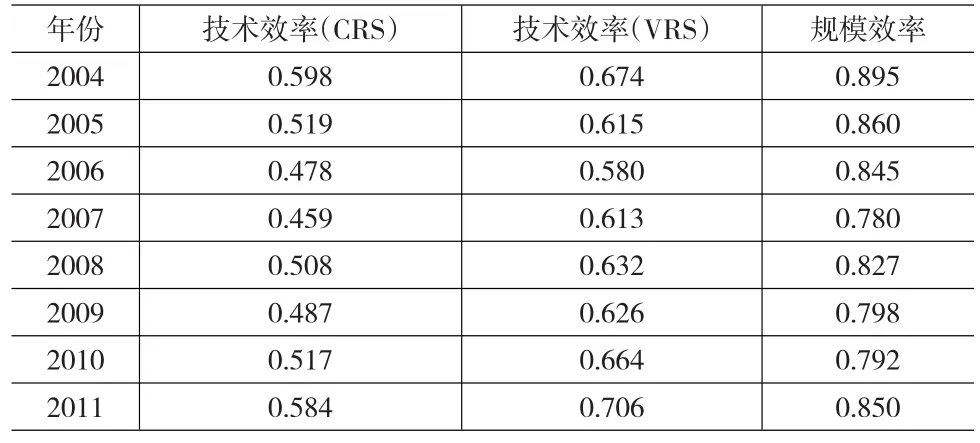

為了反映湖北省制造業2004~2011年各行業技術效率變化,表1是運用DEAP2.1對2004~2011年間每一年的制造業技術效率基于產出角度的測度。

從表1中可以看出,2004~2011年,湖北省制造業各行業平均技術效率水平經歷了先下降后上升的過程,而且2011年的技術效率水平(CRS)并沒有超過2004年的技術效率。技術效率水平(CRS)由2004年0.598下降到2007年的0.459,隨后上升至2011年的0.584。技術效率(CRS)與技術效率(VRS)(也稱為純技術效率)高度相關,變化趨勢基本上一致。由此可見,在此期間湖北省制造業行業技術效率水平變化不大。從總體上講,制造業行業規模效率水平呈下降趨勢。

表1 湖北省制造業技術效率變化趨勢

2.2 湖北省制造業技術效率、技術進步和全要素生產率的總體變化

表2是運用DEA-Malmquist方法對2004~2011年湖北省制造業技術效率、技術進步及全要素生產率進行了測度,目的是為了反映湖北省總體層次上的制造業全要素生產率的變化及其構成。

表2 湖北省制造業全要素生產率變化及其按不同時期的分解

表2中的數據顯示,從總體上看,2004~2011年間,湖北省制造業全要素生產率以年均8.9%的速度增長,但出現了大幅度波動。湖北省制造業全要素生產率指數在2008~2009年間最低,隨后在2009~2010年間達到最大值1.326。這可能表明發端于2008年的經濟危機對湖北省制造業全要素生產率的提高存在著較大的負面影響,但是隨后有0.775上升至1.326,波動幅度很大。

湖北省制造業全要素生產率增長主要歸因于技術進步,而技術效率沒有變化,考察期間的幾何平均值為1。技術效率沒有變化的原因是,純技術效率雖然以年均1%的速度增長,但規模效率則以年均1%的速遞下降。規模效率的幾何平均值小于1表明,湖北省制造業總體上處于規模不經濟,說明湖北省制造也可以通過擴到規模提升技術效率。

2.3 湖北省制造業的技術效率、技術進步與全要素生產率在不同行業的表現

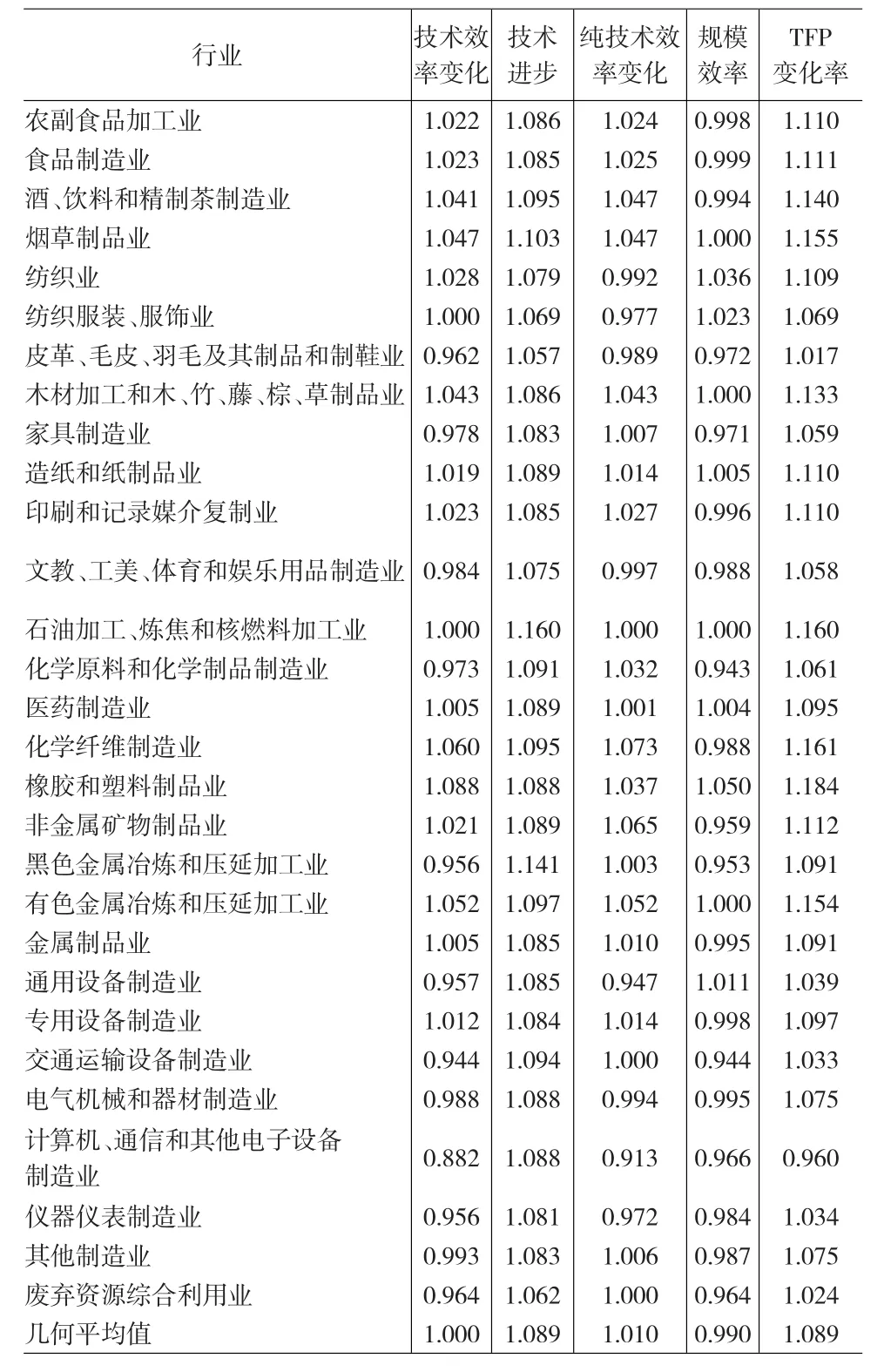

表3是運用DEA-Malmquist方法對2004~2011年湖北省制造業29個行業的技術效率、技術進步及全要素生產率進行了測度,目的是為了反映湖北省制造業各行業全要素生產率的變化及其構成。

表3 湖北省制造業行業全要素生產率變化率按不同行業的分解

與表2一致,表3也表明在2004-2011年間湖北省制造業TFP的增長主要來源于技術進步。但是只有3個行業的技術進步增長率超過了10%:石油加工、煉焦和核燃料加工業(16.0%),黑色金屬冶煉和壓延加工業(14.1%),煙草制品業(10.3%)。

除了計算機、通信和其他電子設備制造業的全要素生產率以年均4%的速度下降外,其他所有行業的全要素生產率增長率都實現了一定程度的增長。計算機、通信和其他電子設備制造業全要素生產率下降的原因主要是由技術效率年均下降11.8%造成的。其中有15個行業的全要素生產率增長率超過了10%:橡膠和塑料制品業(18.4%),化學纖維制造業(16.1%),化學原料和化學制品制造業(16.1%),石油加工、煉焦和核燃料加工業(16.0%),煙草制品業(15.5%),有色金屬冶煉和壓延加工業(15.4%),有色金屬冶煉和壓延加工業(15.4%),酒、飲料和精制茶制造業(14.0%),木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(13.3%),紡織業非金屬礦物制品業(11.2%),食品制造業(11.1%),農副食品加工業(11.0%),造紙和紙制品業(11.0%),印刷和記錄媒介復制業(11.0%),紡織業(10.9%)。其他13個行業的TFP增長率不高。

另外,只有15個行業同時實現了技術進步和技術效率的改進:農副食品加工業,食品制造業,酒、飲料和精制茶制造業,煙草制品業,紡織業,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業,造紙和紙制品業,印刷和記錄媒介復制業,醫藥制造業,化學纖維制造業,橡膠和塑料制品業,非金屬礦物制品業,有色金屬冶煉和壓延加工業,金屬制品業,專用設備制造業。

在規模效率方面,只有6個行業實現了規模效率的增長,有四個行業規模效率沒有變化,其余規模效率呈下降趨勢。

為了加快湖北省制造業的改造與升級,提高純技術效率和規模效率勢在必行。

3 結論及政策建議

第一,2004~2011年間湖北省制造業各行業平均技術效率水平經歷了先下降后上升的過程,而規模效率水平呈下降趨勢。

第二,2004~2011年間湖北省制造業全要素生產率指數呈波動上升趨勢,年均增長8.9%,其中,技術進步年均增速為8.9%,是湖北省制造業全要素生產率增長的主要源泉,而技術效率沒有變化。其中,純技術效率增長緩慢,年均增速為1%,但規模效率以年均1%的速度下降。

第三,由湖北省制造業行業全要素生產率及其構成的測算可知,大多數行業沒有實現規模效率,而且只有15個行業同時實現了技術進步和技術效率的改進,這直接影響了湖北省制造業全要素生產率的提高。

第四,在繼續重視技術進步的同時,要注重技術效率的提高,尤其是要注重規模經濟的實現。只有注重技術進步,并不斷提高技術效率,同時實現規模經濟才能加快湖北省制造業的改造與升級。

[1]李春項.中國制造業行業生產率的變動及影響因素[J].數量經濟技術經濟研究,2009,(12).

[2]鄭京海,胡鞍鋼.中國改革時期省際生產率增長變化的實證分析(1979-2001年)[J].經濟學(季刊),2005,(1).

[3]宮俊濤,孫林巖,李剛.中國制造業省際全要素生產率變動分析[J].數量經濟技術經濟研究,2008,(4).

[4]石磊,姚慧澤.上海市制造業的技術進步、技術效率與規模調整[J].上海經濟研究,2011,(12).

[5]劉云楓,周健明.北京制造額全要素生產率持續增長的對策研究[J].北京工商大學學報(社會科學版),2008,(9).

[6]石奇,劉聰.技術進步、技術效率與江蘇省制造業生產率增長[J].南京財經大學學報,2011,(6).

[7]Fare R,Grosskopf S,Norris M.Productivity Growth,Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries:Reply[J].American Economic Review,1997,(4).