我國城鎮化質量指標體系構建與測度

趙黎明,焦珊珊

(天津大學 管理與經濟學部,天津 300072)

0 引言

改革開放30多年以來,中國城鎮化進程快速推進。1978~2013年,中國城鎮化率從17.9%提升到53.7%,30年間提高了35.8個百分點,年均提高1.02個百分點,取得的成就舉世矚目。但是,快速城鎮化過程中出現如交通擁擠、就業困難、住房緊張等一系列“城市病”和城鄉差距持續擴大、城鄉矛盾趨于尖銳等諸多不和諧因素日漸凸顯。2014年3月,《國家新型城鎮化規劃(2014~2020年)》的出臺,標志著黨和國家領導人對全面提高城鎮化質量提出新的要求。

審視中國城鎮化的歷程,有學者認為中國的城鎮化是一種不健康的城鎮化,方創琳指出中國城鎮化亞健康狀態的一個重要體現就是城鎮化質量未能有效提升。包容性增長由亞洲開發銀行于2007年首次提出,它倡導機會平等的增長,最基本的含義是公平合理地分享經濟增長,尋求的是經濟與社會的協調和可持續發展。包容性增長是一種新的經濟發展理念,它與“科學發展觀”、“構建和諧社會”等創新理論是一脈相承的,一些學者將其引入到城鎮化研究中。蔣滌非等認為包容性增長概念的提出,賦予了城鎮化新的內涵,也使包容性增長成為推進城市化健康發展的政策要點。包容性增長強調的是人本主義的增長,它為我國城鎮化健康發展提供了理論依據。

中國正處在城市化轉型的關鍵時期,如何提高城鎮化質量,促進城鎮化健康發展,成為專家學者和城市管理者共同關注的焦點。本文正是在這樣的背景下,從包容性增長的角度出發,構建了一套反映中國特色的復合型城鎮化質量綜合評價指標體系,并測算出近10年來我國城鎮化質量水平,以期為未來的城鎮化發展提供決策參考。

1 評價指標體系構建

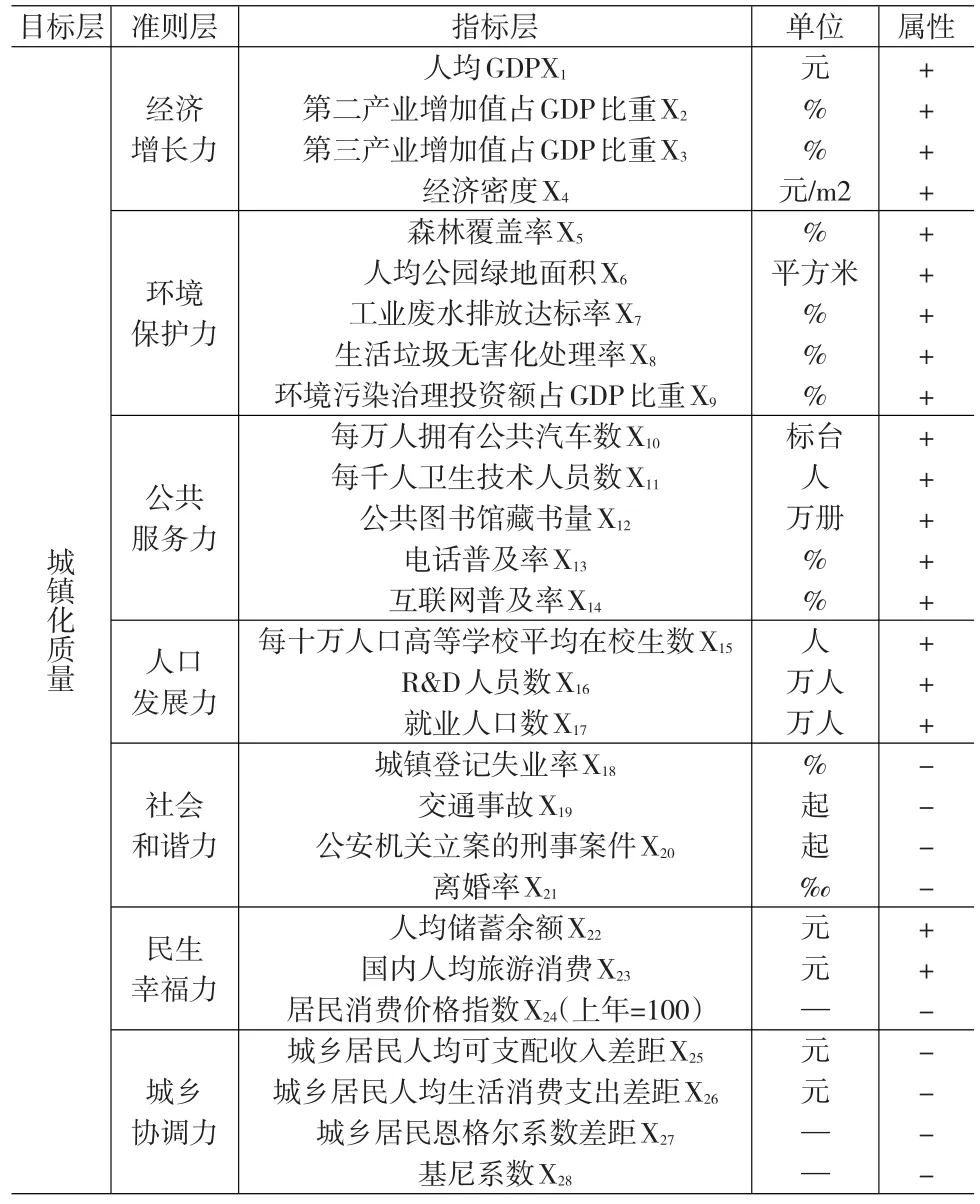

文章在借鑒相關研究成果的基礎上,依據城鎮化質量的內涵,充分考慮到城鎮化的核心是人的城鎮化這一要義,遵循科學性、系統性、全面性和可操作性的原則,從經濟增長力、環境保護力、公共服務力、人口發展力、社會和諧力、民生幸福力和城鄉協調力7個維度,構建了由28個基礎指標組成的復合型城鎮化質量綜合評價指標體系(見表1)。

表1 城鎮化質量綜合評價指標體系

2 研究方法與數據來源

2.1 研究方法

熵權TOPSIS法是熵權法和TOPSIS法兩種方法的集成,本質上是對傳統TOPSIS法的改進。具體的做法是:先通過熵權法確定評價指標的權重,然后通過TOPSIS法確定評價方案的優劣。熵權法是一種客觀的賦權方法,其原理是根據評價指標的信息熵來確定權重,信息熵越小,該指標的權重越大,信息熵越大,該指標的權重越小;TOPSIS法是一種多目標決策方法,其原理是通過定義決策問題的最優方案和最劣方案,計算出各個評價方案與最優方案和最劣方案的距離,進而計算出與理想解的相對接近度,最后進行方案的優劣排序。熵權TOPSIS法對樣本量要求不大,具有計算簡便、結果合理的優勢。計算步驟主要有:

(1)構建判斷矩陣

假設有m個評價對象,每個評價對象又有n個評價指標,構建判斷矩陣:

X=(xij)m×n(i=1,2,…m;j=1,2…,n)

(2)對判斷矩陣進行標準化處理,得到歸一化矩陣:

評價體系中各個指標具有不同的量綱,為了消除不同量綱的影響,運用功效系數變換法,對評價指標值進行標準化處理,得到規范化決策矩陣Y=(yij)m×n,計算公式如下:

將計算出的 wj構成權向量W ,其中,W=(w1,w2,…,wn)。

(6)構建加權規范化決策矩陣R:

R=(rij)m×n(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)

2.2 數據來源

文章的基礎數據主要引自2003~2012年《中國統計年鑒》和2003~2012年《中國國民經濟和社會發展統計公報》,部分數據來源于2003~2012年《中國科技統計數據》。

3 實證分析

3.1 計算評價指標的權重系數

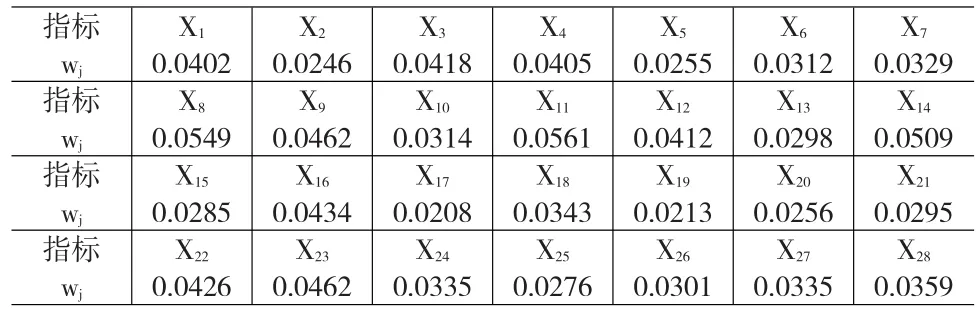

運用公式(1)和(2)得到歸一化矩陣,運用公式(3)和(4)計算出指標的熵值,再由公式(5)確定指標的權重系數wj(見表2),最后組成權向量W 。

表2 城鎮化質量綜合評價指標權重系數

3.2 確定理想解向量

利用公式(6)確定出加權規范化決策矩陣,再由公式(7)和(8)得到正理想解和負理想解,分別組成正理想解向量S+和負理想解向量S-:

S+=(0.0402,0.0246,0.0418,0.0405,0.0255,0.0312,0.0329,0.0549,0.0462,0.0314,0.0561,0.0412,0.0298,0.0509,0.0285,0.0434,0.0208,0.0343,0.0213,0.0256,0.0295,0.0426,0.0462,0.0335,0.0276,0.0301,0.0335,0.0359)。

S-=(0.0402,0.0246,0.0418,0.0405,0.0255,0.0312,0.0329,0.0549,0.0462,0.0314,0.0561,0.0412,0.0298,0.0509,0.0285,0.0434,0.0208,0.0343,0.0213,0.0256,0.0295,0.0426,0.0462,0.0335,0.0276,0.0301,0.0335,0.0359)。

3.3 計算評價對象到正負理想解的距離

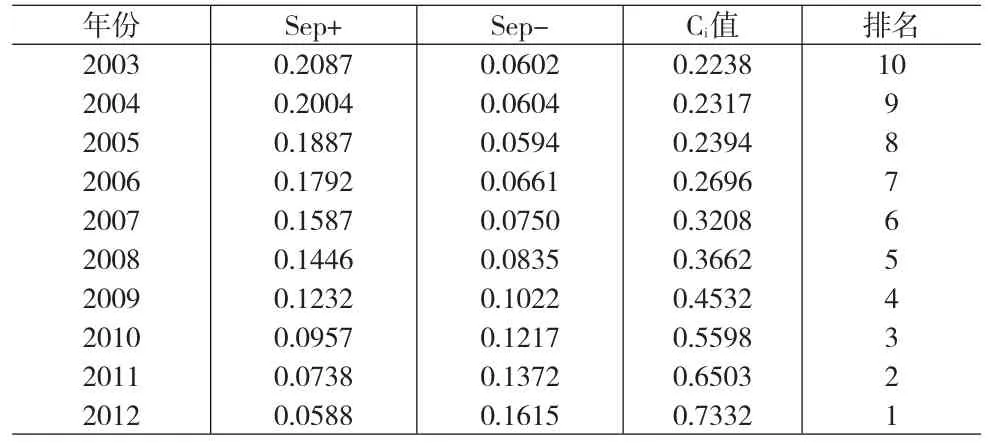

利用公式(9)和(10)計算出各年到正負理想解的距離,具體的計算結果如下:(見表3)

表3 2003~2012年正負理想解距離及鎮化質量綜合評價值

3.4 計算綜合值并排序

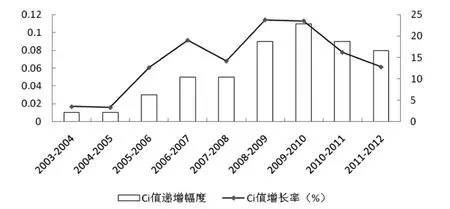

根據公式(11),得出各年的綜合評價值(見表3),中國城鎮化質量的排序為:2012>2011>2010>2009>2008>2007>2006>2005>2004>2003。總體來看,我國城鎮化質量逐年提高,城鎮化質量遞增幅度先升高后降低,城鎮化質量增長率呈現“M”型(見圖1)。具體來看,我國城鎮化質量水平由2003年的0.2238上升到2012年的0.7332,年均增長14.1個百分點。城鎮化質量遞增幅度2003~2004年和2004~2005年為最低,數值為0.01,2009~2010年為最高,數值為0.11。城鎮化質量增長率呈現出較強的階段性特征。根據增長率的大小,可將其分為4個階段,分別是2003~2005年的低水平平穩期,2005~2007年和2008~2009年的快速增長期,2007~2008年和2010~2012年的快速下降期,2009~2010年的高水平平穩期。

圖1 2003~2012年我國城鎮化質量增長情況

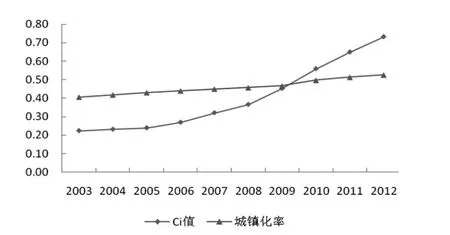

將歷年的城鎮化率與城鎮化質量對比,發現兩者均呈現出不斷上升的趨勢,城鎮化質量的遞增幅度大于城鎮化率的遞增幅度。但是仔細探究城鎮化質量增長的原因,發現我國的城鎮化建設模式仍然是以政府主導為主。如圖1所示:我國城鎮化質量遞增幅度較大的年份出現在2010年前后,2008年全國以北京奧運會為契機,城市化建設空前高漲。2010年十二五規劃出臺以及之后黨中央政策的調整,使新型城鎮化成為政治時髦,各級政府紛紛把新型城鎮化建設作為推動經濟轉型的重要抓手,新型城鎮化建設熱度不減。

圖2 2003~2012年我國城鎮化率與城鎮化質量對比

4 結論與建議

本文以包容性增長為研究視角,對我國近10年來的城鎮化質量進行測度分析,得到一些有意義的結論:

(1)包容性增長是一種新的發展理念,它與新型城鎮化所倡導的理念不謀而合,是對傳統城鎮化發展理論的深化和拓展,既符合城市化健康發展的需要,也符合社會可持續發展的目標,為我國城鎮化健康發展提供了理論依據。

(2)城鎮化質量是衡量一個地區城鎮化發展進程的綜合性概念,涉及到經濟、環境、人口、社會等多個方面,本文構建了一套符合我國國情的城鎮化質量評價指標體系,并用熵權TOPSIS法進行測算,得出的結果較為客觀,符合我國實際情況。

(3)2003~2012年,我國城鎮化質量呈現出逐年上升的趨勢,城鎮化質量遞增幅度先升高后降低,城鎮化質量增長率呈現出“M”型。

基于以上分析,對我國未來的城鎮化建設提出以下建議:

(1)城鎮化是以實現人的幸福為最終目標,所以城鎮化的建設始終都應該以人為本。不僅要注重人的基本權益的平等,而且要注重人的發展權利的公平,讓城市建設成果的分享惠及更多的民眾。

(2)中國區域經濟發展不平衡,導致不同地區的城鎮化進程不一致,甚至同一個地區內部的城鎮化進程也不一致,所以應該因地制宜、循序漸進、合理有序地推進城鎮化建設。

(3)城鎮化是一個市場化的過程,更多的是需要發揮市場機制在資源配置中的決定性作用,轉變“政府主導”為“多方參與、政府引導”是邁向新型城鎮化之路的核心之舉。

(4)高質量的城鎮化需要速度和質量的和諧統一,推行適速城市化,淡化城鎮化速度增長指標,突出城市化發展質量指標,做到兩者的協調發展。

[1]方創琳.中國城市化進程亞健康的反思與警示[J].現代城市研究,2011,(8).

[2]蔣滌非,宋杰.基于包容性增長的健康城市化支持系統研究[J].人文地理,2013,28(2).

[3]袁曉玲,王霄,何維煒,陳躍.對城市化發展質量的綜合評價分析—以陜西省為例[J].城市發展研究,2008,15(2).

[4]朱洪祥.山東省城鎮化發展質量測度研究[J].城市發展研究,2007,14(5).

[5]王富喜,毛愛華,李赫龍,賈明璐.基于熵值法的山東省城鎮化質量測度及空間差異分析[J].地理科學,2013,33(11).

[6]喬家君.改進的熵值法在河南省可持續發展能力評估中的應用[J].資源科學,2004,26(1).