無人技術發展重煥飽和攻擊之生機

無人技術發展重煥飽和攻擊之生機

宮春科

據BBC報道,美國海軍正在研發一種能夠在1分鐘內發射30架袖珍無人機的新型裝備。這種裝備發射的無人機能夠像蝗蟲群一樣撲向敵人,因此被命名為“蝗蟲”袖珍無人機群作戰系統。該系統研發計劃經理李·馬斯特羅揚尼說,這種無人機既能單獨執行任務,也能組成編隊集體執行任務;不僅能執行預先編程任務,還能自主執行任務。

風起于青萍之末,一葉落知天下秋。量多價廉是信息化裝備技術可能走向昂貴誤區時撥亂反正的一劑良藥,也是未來無人技術發展最大的動因之一,預示著未來信息化戰爭可能出現的趨勢,讓以量取勝的“人”海戰術重回戰場,只不過這里的“人”將由大量價低質優的無人裝備展開的飽和攻擊所代替。

戰爭發展狀態呈螺旋上升

如同應對其他單獨作戰的無人機一樣,“蝗蟲”系統發射的無人機可單獨執行任務并不是最具威脅所在,真正可怕之處在于“蝗蟲”般的飽和攻擊,在人最小程度的參與下90分鐘內完成一系列任務。這是一個什么樣的概念和威脅?

戰爭中,在實現對對方封鎖的前提下,用“蝗蟲”系統首先實施90分鐘攻擊,可發射2700架無人機,可對機場、雷達站、導彈發射基地、彈藥庫等發動飽和式攻擊,即使這些無人機被擊落,對方將耗費超過2700枚以上的防空導彈。在被封鎖的前提下,如此大的耗費根本難以承受。不僅如此,對方大面積防空火力點完全暴露,而己方毫無人員傷亡,可以輕松采用多種手段實現第二波打擊,以最小的代價、最快的速度,大量消除登陸作戰的威脅。這就是無人作戰在未來戰爭中的威力。它讓冷兵器時代的人海戰術重返戰場,實現以機代人、以多打少、以量取勝的飽和攻擊,再次展現了戰爭形態發展的歷史螺旋,在看似似曾相識的重復中完成高層次的戰爭質變,如同履帶裝甲與機槍火炮的結合讓戰車重生,激光電磁炮的產生與裝甲戰艦的組合可能復活戰列艦一樣。

馬克沁機槍的誕生徹底終結了以多打少的人海戰術取得勝利的夢想,戰爭進入人機結合平臺作戰的時代,決定戰爭勝負的是平臺的優劣而不是數量的多少,平臺占優的一方可以輕易運用自身的優勢對數量眾多的對手實行屠殺式的毀滅,就像數量眾多的騎兵在馬克沁機槍面前只是日益消失的數字一樣毫無意義。

騎兵淘汰了古老的戰車,讓人海戰術走進了歷史。但不要忘記,當穿上裝甲和履帶、帶上機槍火炮的戰車再次重返戰場時,波蘭騎兵在德國的閃電戰前完成了最后的騎兵表演。同樣,未來戰爭中,以機代人的“人”海戰術的重新回歸,讓造價昂貴、技術先進、功能多樣的信息化平臺同樣遭遇尷尬。雙拳架不住四手,好漢難抵群狼。一艘現代化戰艦即使再先進,信息系統再完備,攜帶的導彈、魚雷也是有限的,打一發少一發,補充困難,別說90分鐘,3~5分鐘上百架次無人機的攻擊就會讓其應接不暇,筋疲力盡,彈盡糧絕,最終坐以待斃,任“機”宰割。

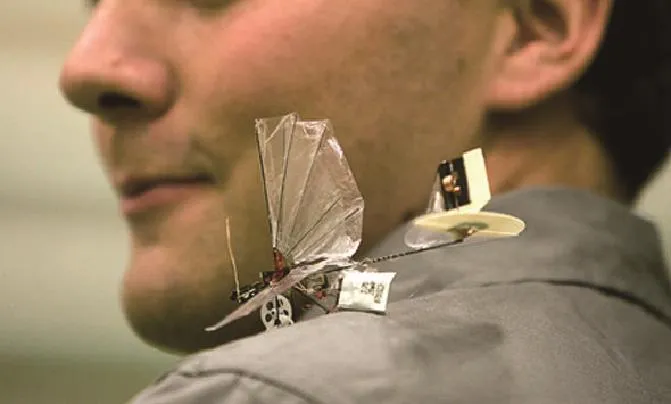

美軍新型激光炮可在1分鐘之內連續發射30架無人機

美軍“蝗蟲”無人機發射瞬間

高成本是制約信息化戰爭發展的最大瓶頸

成本降低將讓以量取勝的“人”海戰術重回戰場。決定這種反轉螺旋狀回歸,讓以機代人的“人”海戰術以新的面貌重返戰場的第一個要素是成本。果實成熟時越熟越甜,但熟透了也是墮落的開始。體系作戰平臺也是這樣。從一柄長矛到一挺機槍,從一挺機槍到一輛坦克,從一輛坦克到一個由坦克、飛機、大炮、軍艦、衛星、雷達組成的信息化集成打擊平臺,數量越來越少,功能越來越強大,隨著威力成千上萬倍的增加,成本也隨之增加了成千上萬倍。導彈或者精確制導炸彈能夠指哪打哪,但沒有制導系統和發射平臺,它們除了造價昂貴以外,和普通的火箭彈或炸彈沒有區別。但這并不是問題的關鍵,關鍵在于普通的火箭彈和炸彈造價低廉,制作和維修保養簡單,來源多樣,某種意義上講是取之不盡用之不竭;而這些嬌貴的信息化“尖兵”,在很大程度上即使不出故障(實際上這只是一種理想狀態),還面臨打一枚少一枚的尷尬。嬌貴和低廉的較量如同高射炮與蚊蠅的對決,炮彈用盡而蚊蠅不絕 。

人的生命是戰爭中最昂貴的成本。沒有哪個國家能夠承擔人員大量傷亡的戰爭。因此,決定這種反轉螺旋狀回歸的第二個要素是有生力量。人是戰斗力中最活躍的因素,也是最寶貴的因素。俗話說,留得青山在不怕沒柴燒,人始終是戰爭勝敗的決定因素。殺敵一千自損八百的勝利不叫真正勝利。只要對方的有生力量沒有被消滅,即使占領攻克了一些城池和要地,也很難說是贏得了戰爭的決定性勝利。解放戰爭初期,國民黨軍攻占延安就是一例。無論是冷兵器時代,還是熱兵器時代和信息化時代,即使戰爭形態不斷改變,有生力量這一要素的決定性地位永遠都不會改變。美國為什么要提出“零傷亡”理論,為此不惜在裝備技術上花費更大的代價,原因就在于此。越南戰爭中美國的失敗不在于軍事打擊,而在于人員傷亡,人員傷亡導致國內反戰情緒升高是加速越南戰爭結束的重要因素。

美國的試驗型超級微型無人機

低成本高效率讓飽和攻擊在未來戰爭中煥發新活力

“蝗蟲”系統在成本和保存有生力量這兩方面兼而有之。該系統的英文名稱為LOCUST,除有“蝗蟲”之義外,還是Low-Cost UAV Swarming Technology(低成本無人機群技術)的縮寫。同造價昂貴的有人戰機、巡航導彈、制導炸彈相比,“蝗蟲”系統擁有信息化系統各要素支持的同時,造價卻遠遠低于前者,是這些“高富帥”“白富美”們無法比擬的優勢。未來信息化戰爭打的不僅僅是高技術、高性能,拼的更是有限的成本和資源。戰爭的消耗是無底洞,一味追求高精尖而不注重成本的支出,最終都會步蘇聯在軍備競賽中解體瓦解的后塵。資源耗盡,再先進的裝備也只能是廢鐵,再先進的技術也只能是屠龍之技。

保存有生力量的關鍵在于無人。無人機、無人船,一切無人化裝備的背后并不是真正的無人,而是人在幕后。在造價低廉的同時,無人操作的平臺機器即使被大量摧毀,也不會元氣大傷;相反,在擊毀這些低成本目標的同時,敵方付出的不僅僅是有限彈藥成本的昂貴消耗,還是自身實力和目標的暴露。長此以往,很難經受住即將到來的持續、精準的猛烈打擊。

從人海到平臺再到機海,戰爭在無形無聲無人的信息化作戰較量中實現了一次漂亮的華麗轉身,只是“拔足再濯,已非前水”,其發展實質已由從量到質再到質與量并舉。未來的信息化戰爭不可能再是粗制濫造的量的較量,也絕不是只追求高大上的質的較量,而是追求低成本、己方人員低傷亡基礎上的較量。可以想象,將來的無人化戰場上鋪天蓋地宛如蝗蟲般的各種作戰平臺的血拼,就好似古代戰場上延綿不斷的人海,激烈廝殺,“機”橫遍野之后,取得勝利的一方,往往是從機山油海中能夠有幸存之“機”走出的一方,這些最后的幸存者,將是壓垮敵方的最后一根稻草。不是束手就擒任人宰割,就是任意屠殺勝者為王,戰爭永遠都不可能溫情脈脈,永遠都是可持續的實力對決。

責任編輯:葛 妍