沙博理:用一生來愛中國

王夢悅

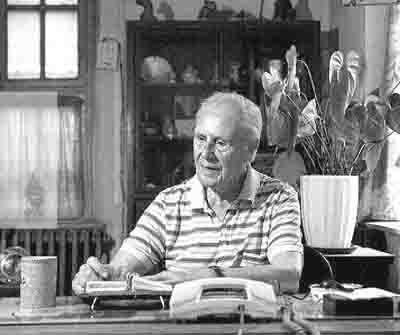

在沒有見到沙博理之前,我查閱了有關資料,了解到不少關于他的情況。他在其自傳《我的中國》一書中寫道:“我在中國的時間比我在出生地美國的時間長!我對中國的感情比對生我、養我的美國深。中國老一輩朋友都說我比中國人還像中國人。每3年一次的探親假,回到美國不到假期過完,我就要回中國來。”在見到沙博理之后,他那一口流利的漢語和那種“很中國”的儒雅風范讓我感到驚訝。他那種謙虛,那種像中國老人一樣可愛的“鶴發童顏”,以及在談話中不時夾雜的上海口音,都很容易讓人把他當成是一個土生土長的中國人。

親歷盛典:心隨中國人民一起跳動

沙博理1915年出生在美國紐約。青年時代他做過律師,二戰期間應征入伍,退役后在哥倫比亞大學和耶魯大學學習中文。學習中文成為他人生的一個轉折點。

1946年底,沙博理在美國的一些中國同學建議他去中國,他們認為:一個會講中國話的美國律師在中國一定能有更多的收獲。這個建議打動了沙博理。

1947年3月初,沙博理花掉500美元退役費中的300美元,買了一張小貨輪船票,從美國紐約經巴拿馬運河趕往中國。經過30多天的航行,他來到了上海。沒人會想到,他將從此與紐約闊別24年;更沒人會想到,他會終其一生留在這個陌生而神秘的東方國度。

不久,沙博理在上海結識了著名演員和作家鳳子(原名封季壬,鳳子是其廣為人知的筆名)。那時鳳子正在黨的指導下編輯出版進步刊物《人世間》。在鳳子和進步朋友們的影響下,他開始了解中國社會,逐漸認識了中國共產黨,由同情轉而投身于中國革命,與中國人民一道迎接新中國的誕生。

等待解放的日子是興奮而緊張的。1949年1月31日,沙博理騎著自行車到西直門迎接解放軍進城。他看到,大街上彩旗飄揚,人民群眾在熱烈地歡呼、鼓掌,載歌載舞。1949年10月1日,沙博理和鳳子應邀參加了開國大典。當毛主席在天安門城樓上宣告中華人民共和國成立的時候,鳳子流下了熱淚,沙博理也被深深地感動了。廣場上成千上萬的人在歡呼雀躍著,沉浸在無盡的喜悅之中。沙博理回憶說:“當時的場面真讓我終生難忘,我那時雖然還沒有加入中國籍,卻和大家一樣激動不已。那是一個很了不起的歷史時刻。因為我知道也見過中國的舊社會,毛主席不是說中國人民站起來了嗎?當時我感覺確實如此。在舊社會,中國人有自卑感,總覺得低人一等,新中國一成立,就像變了一個人,精神上真正站起來了!”

沙博理從此定居中國,并以外國專家的身份滿腔熱忱地投身到了新中國的建設事業中。

結緣鳳子:對中國感情更深

有不少采訪者都會有這樣的感覺,沙博理只有在提起夫人鳳子的時候,話匣子才會打開。1996年,鳳子去世,但她的照片一直掛在沙博理寫字臺的上方,音容笑貌日日與沙博理相伴。

初到上海時,沙博理拜訪了華人同學楊云慧托他看望的幾位朋友,第一位就是鳳子。1947年4月1日上午10點左右,聽到敲門聲,鳳子連喊“請進”,但門卻未開,她只好起身開門,卻見到一位碧眼金發的青年。見有人開門,來人操著異樣的口音說:“我找鳳子女士!”鳳子這才想起好友楊云慧從美國耶魯大學來的信,說她的一位美國同學沙博理準備到中國研究中文,而鳳子也計劃去美國,可以和他練習會話。為了練習會話,沙博理和鳳子約定每周三下午在鳳子的住處見面。沙博理一開始便被鳳子的那種活潑熱情的性格所打動。后來,他與鳳子一個星期要見上兩三次面。時間長了,沙博理發現,他們有很多共同的愛好。沙博理說:“愛情是慢慢來的,原來就看她外形很好看,后來也慢慢地知道,她干的是什么了。一個年輕女孩子,在那個年代搞那么危險的政治工作,很不容易,所以我就首先是佩服她這個人。”

沙博理決定向鳳子求婚。在鳳子看來,沙博理謙虛有禮,對中國有真正的感情,所以她沒有太遲疑,便答應了他。1948年5月16日,沙博理和鳳子結為伉儷。結婚那天,鄭振鐸做了沙博理和鳳子的證婚人,好朋友譚寧邦、舒子章等人參加了在他們新居舉行的簡單婚禮儀式。

新婚生活是愉快的。沙博理每天早晨8點到律師事務所工作;鳳子在昆侖影片公司參加拍攝歐陽予倩先生創作的電影《關不住的春光》。到了星期天,家里朋友不斷。沙博理很喜歡與鳳子的朋友們交流,并對鳳子編輯的雜志《人世間》給予了很多支持。沙博理后來回憶起在上海的那段經歷時說:“那時的工作還是很危險的。鳳子因為參與地下工作,隨時都有可能被逮捕。”在國民黨的高壓下,鳳子曾憧憬到國外去,但新中國的成立改變了她的想法。留下來后,她擔任了《北京文藝》編輯。沙博理則對中國小說產生了興趣。他喜歡上了描寫河北抗日游擊隊的小說《新兒女英雄傳》,開始翻譯該書。在美國朋友的幫助下,這本書最終在美國出版,成為在美國出版的第一部反映“紅色”中國的小說。

鳳子生前與沙博理居住在北京風景區什剎海附近,早晚可以沿著岸邊散步,盡情地欣賞美景。1996年1月26日,鳳子因病去世時,他們已經共同生活了48年。沙博理曾在《我的愛人鳳子》一文中這樣描述與自己共同經歷了近半個世紀風雨的妻子:“鳳子不只是我的妻子,她是中國不可分割的一部分,是流淌在中國和我之間的一條不斷的溪流,其間流淌著一個民族、一種文化、一個社會的精髓。”

入中國籍:甘為中國奉獻一生

1963年,經周恩來總理批準,沙博理成為中國公民。從此,他開始真正以一個中國人的視角來觀察中國。“我對中國的感情和思想也都一直在發生著變化,從剛剛到來時的懵懂、幼稚,到后來與中國文化和生活的逐漸融合,我對中國的認識越來越多,對中國的感情也一步步加深了。”他常說:“我愛上了鳳(指鳳子),也愛上了龍(指中國)。了解和熱愛中國龍,使我更加熱愛和珍視我的中國的鳳。”

因為有外語優勢,沙博理被安排到對外文化聯絡局和國家外文局做英文翻譯,主要從事中國古典和現當代文學作品的中譯英工作。他翻譯過《水滸傳》《家》《新兒女英雄傳》《保衛延安》《林海雪原》《創業史》《春蠶》《我的父親鄧小平——“文革”歲月》等近20部作品,加上短篇小說在內譯著超過1000萬字。這些他為之付出大量心血的譯著,為他贏得了很多榮譽:1995年,他獲得由中華全國文學基金會、中國作家協會中外文學交流委員會頒發的彩虹翻譯獎;2009年,他獲得由中國外文出版發行事業局頒發的“國際傳播終身榮譽獎”;2010年12月,他獲得由中國翻譯協會頒發的表彰翻譯家個人的最高榮譽獎項“中國翻譯文化終身成就獎”;2011年4月,獲得由鳳凰衛視聯合海內外十余家知名華文媒體和機構共同評選的“影響世界華人終身成就獎”。2014年8月,在他去世前兩個月,他又榮獲國家級獎項——第八屆“中華圖書特殊貢獻獎”。

除了翻譯家,沙博理還有個特殊身份,那就是全國政協委員。從1983年當選全國政協委員起,沙博理在全國政協工作了整整31個年頭,一直認認真真地履行著自己的職責。他說:“中國取得了史無前例、了不起的成績。雖然還有一些困難和問題,但前景是美好和大有作為的。我希望通過自己的努力,盡可能多地做一些對中國、對人類有意義的事情。”

在外國老專家當中,沙博理是為數不多的伴隨新中國超過一甲子的人之一。幾乎每一個去采訪他的人都會問他同一個問題:是什么促使您留在中國半個多世紀?而他的回答也總是幾乎不變:“初來中國,她貧窮落后,人民身體素質差,精神低落,在和她一同經歷革命、戰斗、苦痛之后,我看到了社會的變化、人民氣質的變化,這一切都令我感到振奮和激動,讓我著迷。”言語之間,透出的是對中國深沉的愛。

□本欄編輯/厲飛