300例高血壓前期患者中醫體質與動脈硬化程度的相關性研究

尹蓮花 黃守清 許藝惠

(福建中醫藥大學附屬第二人民醫院,福州,350003)

300例高血壓前期患者中醫體質與動脈硬化程度的相關性研究

尹蓮花 黃守清 許藝惠

(福建中醫藥大學附屬第二人民醫院,福州,350003)

目的:探討高血壓前期人群中醫體質與動脈硬化程度的改變的相關性。方法:收集高血壓前期、高血壓、正常血壓者各300例為研究對象,對研究對象進行中醫體質測評和動脈硬化檢測,觀察不同體質類型高血壓前期人群的動脈硬化程度的改變。結果:雙側肱踝脈搏波傳導速度(Brachial Ankle Pulse Wave Velocity,BaPWV)與踝臂指數(Ankle Brachial Index,ABI)呈上升趨勢,高血壓前期組比正常血壓組高(P<0.05),與高血壓組的差異無統計學意義(P>0.05)。3組的動脈硬度相比較,差異有統計學意義(P=0.000)。動脈輕度硬化及動脈硬化的比例呈上升趨勢。陰虛質、痰濕質及瘀血質為高血壓前期人群動脈硬化的危險因素。結論:高血壓前期患者BaPWV明顯升高,提示有早期動脈硬度改變;高血壓前期患者的動脈硬化程度與陰虛質、痰濕質及瘀血質相關。

高血壓前期;中醫體質;動脈硬化

“高血壓前期”是近幾年提出的一個新概念,是指血壓介于120~139/80~89 mmHg區間。研究表明在高血壓前期大動脈出現明顯的彈性受損,和高血壓患者相比受損程度差不多[1]。中醫學認為體質對疾病的易感性有決定性作用,可影響證候類型。本課題對高血壓前期患者進行中醫體質測評和動脈硬化相關指標的檢測,觀察不同體質類型高血壓前期人群的動脈彈性程度及阻塞程度的改變,探討高血壓前期人群動脈硬化程度的改變及其與中醫體質的相關性,以期為針對不同體質治療高血壓前期提供依據。

1 研究方法

1.1 研究對象 選取福建省第二人民醫院健康管理中心2014年1月至2014年12月健康體檢的人群。根據年齡、性別進行分層隨機抽樣,正常血壓、高血壓前期及高血壓患者分別選取300例。

1.2 診斷標準 根據美國JNC 7診斷標準,在未服降壓藥情況下,正常血壓:收縮壓<120 mmHg和舒張壓<80 mmHg。高血壓前期:收縮壓120~139 mmHg或舒張壓80~89 mmHg。高血壓:收縮壓≥140 mmHg和/或舒張壓≥90 mmHg。

1.3 納入標準 1)居住在福州市區的常住居民;2)符合診斷標準;3)年齡40~60歲;4)獲得知情同意者。

1.4 排除標準 1)妊娠、哺乳婦女;2)繼發性高血壓;3)慢性腎臟疾病;4)有明確的糖尿病、冠心病、腦卒中病史;5)BMI≥28 kg/m2。凡具有以上條件之一者,均排除研究。

1.5 動脈硬化篩查指標 周圍動脈硬度正常:baPWV<1 400 cm/s;周圍動脈輕度硬化:1 400 cm/s

1.6 血壓的測量 使用醫用電子血壓計(歐姆龍BP-203RV IIIC日本Colin公司)測量血壓,測量前30 min禁止飲酒或咖啡、吸煙,測前休息5 min,相隔2 min重復測量,取3次平均值。

1.7 中醫體質的測評 使用由王琦編制的中醫體質量表,經過培訓合格的測評指導員利用51健康服務網進行體質測評,9種基本類型:平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、瘀血質、氣郁質、特稟質。

1.8 動脈硬化相關指標的檢測 采用歐姆龍科林動脈硬化診斷儀(VP-1000)測量,間隔5 min重復測量2次,取BaPWV、ABI均值分別進行統計分析。

2 結果

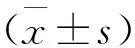

2.1 一般情況 3組的性別、年齡差異無統計學意義(P>0.05),提示3組具有可比性。收縮壓、舒張壓、心率、BMI等差異有統計學意義(P<0.05),有無吸煙與有無飲酒的差異有統計學意義。見表1。

表1 一般情況

注:*為P<0.05,與正常血壓組比較;△為P<0.05,與高血壓組比較。

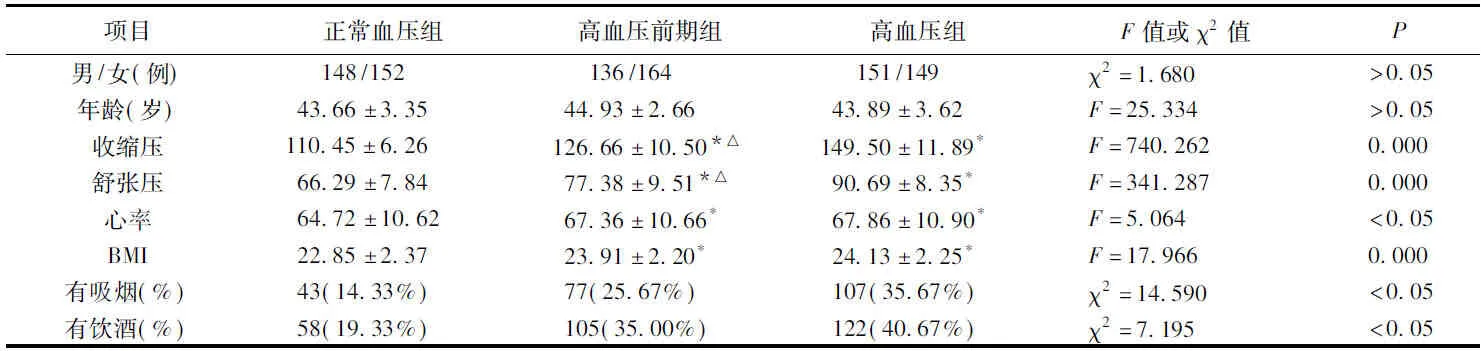

2.2 動脈硬度檢測指標的變化 肱踝脈搏波傳導速度與踝臂指數均呈上升趨勢,高血壓前期組比正常血壓組高(P<0.05)。見表2。

表2 3組動脈硬度檢測指標的變化

注:*為P<0.05,與正常血壓組比較;△為P<0.05,與高血壓組比較。

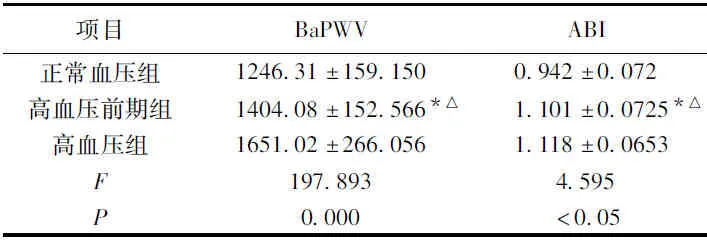

2.3 動脈硬度的變化 與正常血壓組相比,高血壓前期組、高血壓組動脈硬度的差異具有統計學意義。動脈輕度硬化及動脈硬化的比例呈上升趨勢。見表3。

表3 3組動脈硬度比較

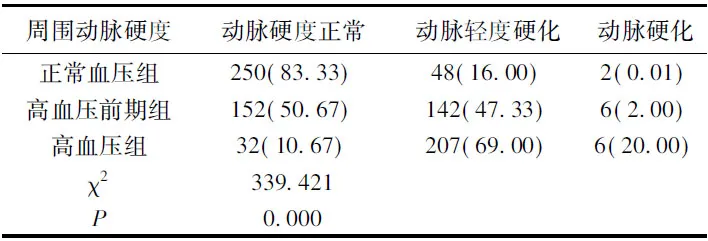

2.4 高血壓前期動脈硬度與體質的相關性 經對不同中醫體質與動脈硬度的相關性進行二元Logistic回歸分析,提示陰虛質、痰濕質及瘀血質為高血壓前期人群動脈硬化的危險因素(P<0.05)。見表4。

表4 高血壓前期動脈硬度與體質的相關性

3 討論

高血壓前期作為正常血壓到確診高血壓的過渡階段,國內有中年人群血壓狀態自然轉歸和進展情況的相關報道,高血壓前期人群有4倍幾率進展為高血壓。高血壓屬于中醫的“眩暈”“頭痛”的范疇,發病機制比較復雜,虛實夾雜,也與個體體質差異有密切的關系,臨床學者認為高血壓病以陰虛陽亢者最多見,且陽亢為標,陰虛為本[2],也有認為其本質在于陰陽失調、氣血不暢[3]。

中醫體質的概念強調體質的形成是先天與后天因素共同作用的結果。常見的中醫體質分類法有9種[4],辨證論治是中醫治療的基本原則,而且辨證很大程度上就是辨體。運用體質理論指導治療疾病始于《黃帝內經》“治少陰之人,必審而調之,治太陽之人,勿脫其陰而瀉其陽,……”,故因人施治具有重要性,充分體現了中醫治病的論治精神,因人即指因人的體質而言。不少研究學者對原發性高血壓患者的中醫體質特點進行了調查,有研究表明高血壓組人群里氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、瘀血質明顯高于非高血壓組[5]。高血壓前期中醫體質特點初步研究表明痰濕質、血瘀質、陰虛質是高血壓前期的危險因素,為干預體質來防治高血壓提供客觀依據。人體體質類型和高血壓的危險因素存在相關性,所以對于不同體質的高血壓前期患者的干預措施也應不同[6]。

動脈硬化是連續性、全身性疾病,是多種途徑多種致病因素作用的結果,除腦動脈、冠狀動脈之外,還會累及外周動脈等[7-8],使動脈管腔狹窄、動脈壁增厚、變硬、失去彈性。高血壓、高血脂、吸煙等是動脈硬化的危險因素。血壓升高是內皮損傷的始動因素之一,動脈內皮功能損害導致動脈壁結構和舒縮功能的變化是引起動脈彈性下降的主要原因[9-10]。血壓升高和動脈硬度的增加是互為因果、相互作用,高血壓前期全身動脈血管已經出現損害,故從高血壓前期就開始著手早期干預,有利于防治心腦血管疾病。BaPWV作為動脈硬度的一個替代指標,測量簡便且重復性良好[11],脈搏波傳導速度反映了動脈的功能改變,可預測高血壓進展,在高血壓前期中有很突出的預測價值[12]。研究表明中醫體質與高血壓的發生有一定的相關性,而高血壓與動脈硬化的程度也呈正相關,但高血壓前期是否存在動脈硬化及其與中醫體質之間的關系尚未見研究報道。

本研究通過觀察高血壓前期人群各體質類型發生動脈硬化的情況,分析動脈硬化的改變及其與中醫體質的相關性。結果發現高血壓前期肱踝脈搏波傳導速度顯著升高,提示存在早期動脈硬度改變;而且高血壓前期患者的動脈硬化與陰虛質、痰濕質及瘀血質相關。認識高血壓前期人群的中醫體質類型及其與動脈硬化程度的相關性,在積極預防和有效控制血壓的同時,發揮中醫特色優勢的干預策略,從中醫的角度研究其體質特點,改善病理體質著手治療高血壓前期的動脈硬化,降低動脈硬化程度,減緩甚至阻止高血壓前期人群向高血壓發展的進程。

[1]林謙,陳焱木,蘇云放,等.371例原發性高血壓患者的中醫體質辨證研究[J].現代中醫藥,2004,24(3):17-18.

[2]藍福平.高血壓的病因及中醫防治要點[J].臨床合理用藥,2009,2(15):71-72.

[3]柳靜,張旭生.高血壓病從氣血論治[J].吉林中醫藥,2007,27(1):14-15.

[4]王琦.中醫體質學[M].北京:人民衛生出版社,2009:4.

[5]陳立典,韓平,杜建,等.福建省高血壓影響因素與中醫體質分型的研究[J].中國老年學雜志,2007,27(13):1297-1299.

[6]祖建,陳光輝,鐘駿慧,等.高血壓前期中醫體質特點初步研究[J].中國中醫急癥,2013,22(8):1328-1344.

[7]李秀麗,于俊霞,章琳,等.2型糖尿病頸部及下肢血管病變相關因素分析[J].陜西醫學雜志,2013,42(5):576-579.

[8]劉溯,楊宇紅.老年高血壓頸動脈斑塊的發生率及危險因素分析[J].實用臨床醫藥雜志,2010,14(21):85.

[9]楊娉婷,袁洪,王雅琴,等.高血壓前期體檢人群血管內皮功能及其脈搏波傳導速度的關系[J].中國動脈硬化雜志,2014,22(5):472-476.

[10]謝偉,王明建,劉俊明,等.原發性高血壓患者脈搏波傳導速度與頸動脈內-中膜厚度的相關性[J].中華實用診斷與治療雜志,2013,27(5):513-514.

[11]魏亞超,張洪峰,王樂,等.鎮腦寧膠囊治療腦動脈硬化癥的臨床療效及經濟效益學分析[J].中國中藥雜志,2013,38(8):1247.

[12]劉好田,陶梅英,黃雯,等.老年高血壓患者下肢動脈病變與動脈硬化指標的相關性研究[J].中國醫藥,2014,9(10):1436-1440.

(2015-04-04收稿 責任編輯:王明)

Correlation Study of Constitution in Chinese Medicine and Degree of Arteriosclerosis in 300 Prehypertension Cases

Yin Lianhua, Huang Shouqing, Xu Yihui

(TheSecondPeople'sHospitalAffiliatedtoFujianUniversityofTraditionalChineseMedicine,Fuzhou350003,China)

Objective:To explore the correlation between the constitutional types in Traditional Chinese Medicine (TCM) and the degree of arteriosclerosis of the people with prehypertension. Methods: We tested 300 patients with prehypertention, hypertention and normotension respectively to figure out their TCM constitutional types and the degree of arteriosclerosis in order to observe how arteriosclerosis degree changes along with different TCM constitutional types. Results: It is found that there was an upward trend in the brachial ankle pulse wave velocity (BaPWV) and the ankle brachial index (ABI). Prehypertention group was higher than the normotension group (P<0.05); there was no difference between prehypertention group and hypertention group (P>0.05). The difference of arterial stiffness among three groups was statistically significant(P=0.000) And there is an upward trend in the degree of arteriosclerosis. Yin deficiency constitution, phlegm dampness constitution and static blood constitution are the risk factors which cause the arteriosclerosis in prehypertensive patients. Conclusion: It indicates an early change of arterial stiffness of prehypertensive patients when BaPWV increases obviously. The degree of arteriosclerosis is related to yin deficiency constitution, phlegm-dampness constitution and static blood constitution.

Prehypertension; Constitution of traditional Chinese medicine; Arteriosclerosis

福建中醫藥大學校管科研課題(編號:XB2013035)

尹蓮花(1984—),女,朝鮮族,主治醫師,從事中西醫結合防治心血管疾病的臨床研究,E-mail:13214759@qq.com

許藝惠(1986—),女,漢族,從事中西醫結合防治心血管疾病的臨床研究,E-mail:512546431@qq.com

R259

A

10.3969/j.issn.1673-7202.2015.09.035