寧探1 井中下寒武統米氏旋回特征

王文娟 楊光朋 張 杰 高玉超

寧探1 井位于陜北斜坡西南部,構造位置在陜甘寧盆地中央古隆起慶陽—黃陵隆起段西南翼緩坡帶。對研究區地層的GR 曲線進行一維連續小波變換,擴展為二維時間域和頻率域,得到小波變換模極值和小波能譜圖;與車古202 井對比,分析得到米氏旋回發育特征良好。進而分析得到不同頻率下小波系數曲線變化與巖性變化的相關性。

寧探1 井位于甘肅省寧縣新寧鄉任家堡,屬于陜北斜坡的一部分。陜北斜坡是近年來油氣勘探開發的主要地區,其西緣自北向南為鄂托克前旗—鹽池—定邊—環縣—慶陽—線圍繞形成的中央隆起帶。中央隆起帶東西方向較窄,并且在鹽池以北走向為南北向,隆起范圍較大。米蘭科維奇周期(Milankovitch cycle,又稱米氏周期)是20世紀初期由南斯拉夫學者Milankovitch 提出的。他認為北半球高緯度地區夏半年日照量的減少是冰期形成的主要因素,而地球上任一緯度日照量的變化都與偏心率、黃赤交角和歲差這3個地球軌道要素變化有關 。本文主要探討了寧探1 井中下寒武統地層中米氏旋回的保存狀況以及對沉積環境的響應。

研究區地質概況

寧探1 井位于華北地臺北部(圖1),其地質環境與華北地臺基本相同。寒武紀時期華北克拉通地塊發生緩慢的沉降,普遍接受了淺海相沉積。滄浪鋪期海平面較低,以發育灰巖、白云巖以及蒸發巖為特征。龍王廟期構造有較大的變化,風化強烈,以潮坪環境為主,研究區廣泛分布了紅色細粒碎屑沉積巖,并且夾有多層灰巖、白云巖或白云質灰巖。毛莊—徐莊期以鮞粒灰巖、藻灰巖及泥巖為主要特征,夾有灰綠色泥頁巖,表明氣候開始向溫暖潮濕轉化。張夏—鳳山期研究區的沉積環境有了較大變化,氣候溫暖,以碳酸鹽巖沉積為主。在大多數地區張夏組下部以厚層鮞灰巖為特征。

米氏旋回的識別方法

圖1 研究區地理格局及井位圖(據洪大衛,修改)

氣候變化由三個天文周期組成:地球自轉變化(歲差),存在兩個主要周期18.9ka 和22.4~23.7ka;地球黃道與赤道交角變化,主要周期為 39.7~41.0ka;地球公轉軌道偏心率變化存在三個主要周期,分別為412.8ka,95ka~99.5ka,123ka,其中412.8ka 的周期最強。其周期比為1:2:5:20。米蘭科維奇周期理論(即米氏旋回周期理論)認為,地球日照量隨著地球軌道參數變化而改變,進而影響了氣候的變化,氣候變化既控制和影響海平面的升降,同時還控制或影響陸地基準面波動圖。很明顯,日照量和溫度的周期性變化,使得海平面和基準面的波動變化也具有一定的周期性,并且在沉積物的沉積過程中保存了這種周期性,從而使得沉積巖成為記錄地質歷史的工具。目前,關于米蘭科維奇理論主要有以下幾種理論:快速傅里葉變換、頻譜分析、小波變換等等。由于小波變換方法在頻率域和時間域上具有極高的分辨率,在測井信號處理上應用廣泛,本文在對原始伽馬信號歸一化的處理的情況下,運用小波變換提取最佳模極值及優勢周期,從而實現對寧探1 井寒武系地層的米氏旋回的識別。

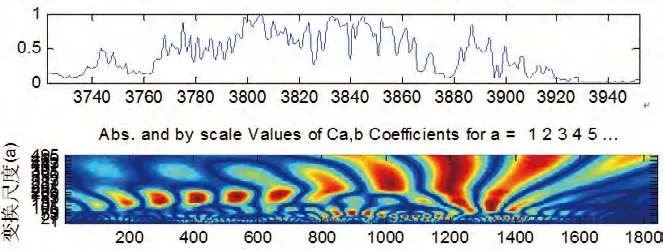

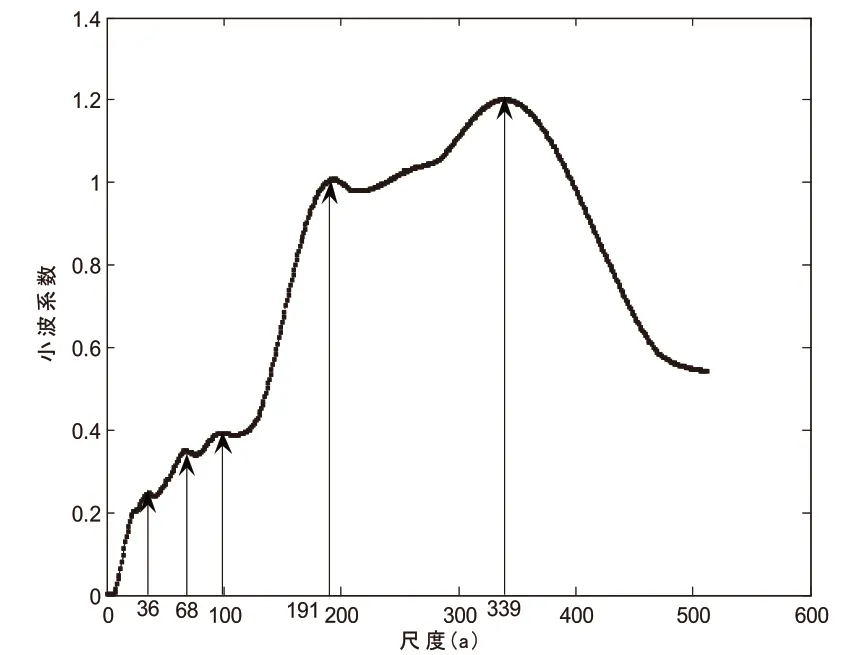

對寧探1 井寒武系地層的GR 測井數據用Matlab差值運算法進行插值運算。對其運算結果進行一維連續小波變換,得到小波能譜圖(圖2a),通過對小波系數取絕對值后平均化得到模均值曲線(圖2b),模極大值a=36,68,100,191 和339,依據上文提到的確定米氏周期的方法,除去響應不好的模極大值a=100,339,剩余的a=36,68,191 的比為1:1.89:5.3。與理論米氏旋回周期歲差、黃赤交角和偏心率(即20,40,100 和400ka)比基本吻合,并且誤差也在允許的范圍之內,認為是米氏旋回的響應,即為測井信號中的優勢周期,小波能譜圖中顯示的顏色越亮代表在相應的變換尺度下周期變化越明顯,對應了模極大值曲線圖中的極大值。這些極大值點反映了原始測井信號中的優勢周期,再通過小波分析中頻率與尺度的關系式(1)即可換算得到優勢周期的大小。

表1 寧探1 井與車古202 井的米氏旋回特征對比表

圖2 a 原始測井信號及小波變換能譜圖

圖2 b 小波變換模極大值曲線圖

圖3 小波變換模極大值曲線圖

式中:a 為尺度;Δ 為采樣周期,本文的采樣周期均為0.125;cF為小波的中心頻率;aF為尺度a 的準頻率。基于Morlet 小波展開的,cF=0.8125,單位為Hz。準頻率aF的倒數為尺度a 對應的旋回厚度值。

利用公式(1)求出每個周期的厚度為5.5、10.5 和29.4m,從而求得相應的AR 值約為0.2mm/a。對應的沉積速率是0.275、0.2625、0.294。

與車古202 井寒武系地層米氏旋回發育特征對比

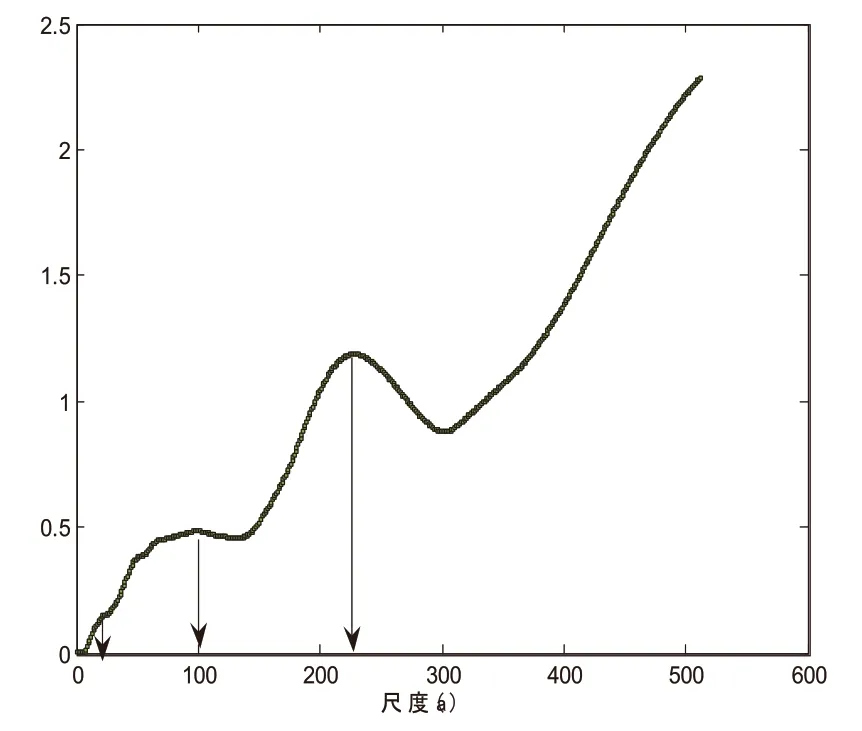

車古202 井為濟陽坳陷車鎮凹陷車3 鼻狀構造上的一口評價井。中下寒武統主要由膏質白云巖、灰巖和泥巖組成。寒武系中下統地層的自然伽馬測井數據進行插值運算進行進而進行一維連續小波變換,通過對小波系數取絕對值后平均化得到模均值曲線(圖3),模極大值a=25,55,134 和307,除去響應不好的模極大值,剩余的a=25,55,134,其比為1:2.2:5.36,誤差在允許范圍之內。通過小波分析中頻率與尺度的關系式(1)即可換算得到每個周期的厚度為3.8、8.5 和20.6m,從而求得相應的AR 值約為0.2mm/a。對應的沉積速率為0.19、0.2125、0.206。

從表1 中可以看出寧探1 井與車古202 井的米氏旋回周期比基本一致,平均沉積速率基本相同,米氏旋回層發育較好。寧探1 井的沉積速率比車古202 井的沉積速率稍大,說明研究區可容空間增長速度小于沉積物的堆積速度,海平面上升速度相對大于車古202 井,構造活動相對較大。所以米氏旋回周期的變化可以反應氣候變化及海平面的變化,以及環境變化過程。

米氏周期旋回對沉積的響應

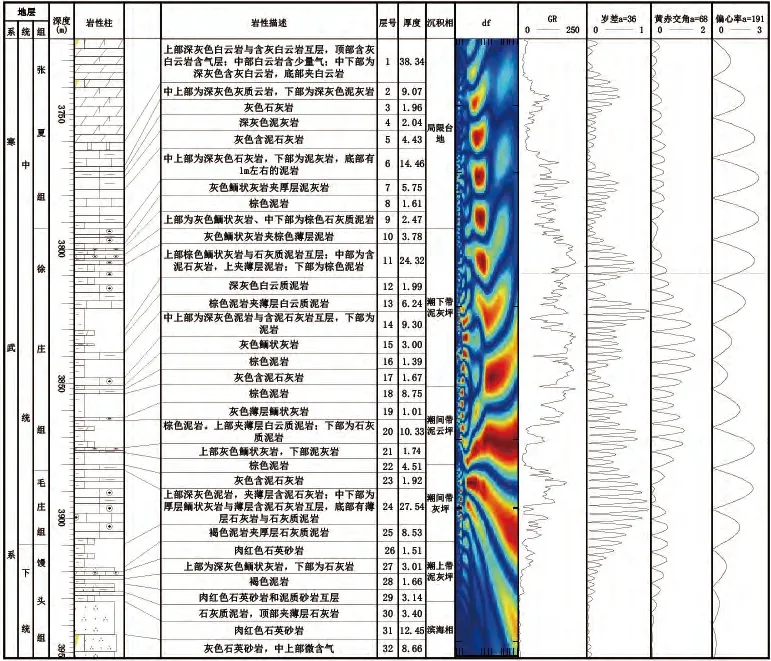

寧探1 井寒武系地層主要發育潮坪相和局限臺地相,研究井段為3722~3952m。寧探1 井寒武系地層由老到新發育有饅頭組、毛莊組、徐莊組和張夏組。饅頭組主要發育臨濱亞相和潮上帶泥灰坪;毛莊組主要為潮間帶灰坪;徐莊組為泥云坪和潮下帶泥灰坪;張夏組主要為局限臺地相。自然伽馬曲線與其他測井曲線比較,更能準確地反映地層中泥質含量的變化,GR 曲線可以有效進行高頻地層旋回性的研究。對寧探1 井寒武系的自然伽馬測井曲線進行一維連續小波變換,得到小波變換能譜圖及模極值曲線。

綜合小波變換能譜圖色譜特征,低頻小波系數曲線(a=191)在3740~3810m 以 及3870~3910m處形成不同的振蕩特征(圖4)。從上圖可以看出低頻小波系數曲線(a=191)在3740~3810m 以及3870~3910m 層段小波系數曲線振蕩明顯,幅度大、均勻,而其他層段小波系數曲線振蕩不明顯。結合巖性可以看出,這兩個層段主要發育石灰巖、泥灰巖以及白云巖等。中頻小波系數曲線(a=68)的振蕩幅度和頻率在3810~3870m 相對比較明顯,幅度大且均勻。對應層位主要發育泥巖、白云質泥巖、泥灰巖等。高頻小波系數曲線的波動與原始GR 曲線波動基本一致,敏感反應了地層中泥質含量的變化。通過比較可以得出,不同頻率的小波系數曲線(即歲差、黃赤交角和偏心率)對巖石巖性有不同的響應。

圖4 寧探1 井中下寒武統綜合柱狀圖

探討

(1)寧探1 井中下寒武統米氏旋回層發育較好,寧探1 井共識別出了三個米氏周期,歲差、黃赤交角以及偏心率短周期,三個米氏周期都比較完整。

(2)不同頻率的小波系數曲線(即歲差、黃赤交角和偏心率)對巖石巖性有不同的響應。低頻小波系數曲線振蕩明顯層段,主要發育石灰巖、泥灰巖以及白云巖等。中頻小波系數曲線的振蕩幅度和頻率比較明顯層段主要發育泥巖、白云質泥巖、泥灰巖等。