創設物理情境規引學習過程——初中物理概念教學之“過程性情境”創設訴求

蔡 劍

(江蘇省靖江市教師發展中心,江蘇 靖江 214500)

新課程教學改革特別強調的,就是要轉變學生的學習方式,并且把“過程與方法”列為三維目標之一.而學生在課堂上以何種方式、何種角色、何種過程參與學習,決定于教師創設的課堂教學情境.教師提供和創設怎樣的教學情境,關乎學生以怎樣的“過程與方法”進行學習,怎樣投入學習.考察一堂課“過程與方法”的達成質量和效果,重在關注教師創設的(無論是有意的還是無意的)課堂教學情境,學生學習的“過程與方法”往往是教學情境的映射和寫照.因此,轉變學生學習方式、達成“過程與方法”之教學目標的訴求,應聚焦于創設具有學科特點的有價值的教學情境.

所謂創設教學情境,是指在課堂教學中教師有目的地精心組織和全面創設一個有利于學生主動學習、科學探究的各種場景條件,使教學過程充滿生機和活力.如果離開或缺乏一定的教學情境,課堂教學就必然難以源于教材,高于教材,難以引導學生自主、合作、探究,難以幫助學生形成科學的學習方法,滿足其學力發展需要,也就難以使課堂教學激揚生命,具有靈性和活力.

那么,具有物理學科特點的有價值的教學情境應是怎樣呢?或者說,我們應追求怎樣的物理教學過程以達成“過程與方法”之目標呢?筆者以為最主要的是創設4個情境,下面以初中物理概念教學的“過程”訴求為題旨進行闡釋.

1 創設生活經驗情境,引導探究想象

創設生活經驗情境,就是要解決生活世界與科學世界的關系.生活世界是科學世界的基礎,科學世界的教育必需與生活世界的教育建立“意義”的聯系.因此,向生活中的物理回溯是物理科學教學的內在必然要求.新課程呼喚科學物理向生活物理的回歸.只有重視了個體生活經驗,才有可能使知識恢復到鮮活的狀態,喚醒學生學習的興趣和主動探索的欲望.為此,在物理課堂教學中,尤其要在學生鮮活的日常生活環境中發現挖掘學習情境的資源,使教學內容源于生活、運用于生活.傳統教學“掐頭去尾燒中段”,只注重概念的闡釋和推演,不知道他們“從哪里來、到哪里去”,是物理教學忽視“過程與方法”的突出問題.

因此,教師在備課時,要重視了解和研究現存于學生頭腦中的豐富資源,注重融合學生寶貴的經歷體驗,善于從學生鮮活、真實的日常生活事件中發現、挖掘學習情境的豐富資源.應當確信,任何新知識都能從學生的生活經驗中找到源頭活水,找到鏈接本課新知識的結合點,從學生的頭腦中調度出經驗素材.可以說,成功的教學都源于對學生已有經驗的充分利用和挖掘.

例如,在幫助學生建立“電功”概念時,分為3個步驟:

(1)從日常生活現象中找出用電器工作時電能的轉化情況.

(2)以手取暖為例,讓學生回顧已掌握的改變內能的方法.

(3)將電能轉化的情況與內能轉化進行比較,引導探究想象,讓學生自主建立電流做功的概念.

具體操作中設立5個思維推進點,即問題鏈:

第一,電風扇扇風、電飯鍋燒飯、電燈發光時,這些用電器通電工作時消耗的電能分別轉化成哪些形式的能?請你用一句話概括一下,所有用電器工作時能量的轉化.

第二,這幾天冷空氣來臨,手感到冷,我們有辦法讓手暖和起來嗎?

第三,手暖和了就是什么能增加了?是通過什么方式來實現的?在這個過程中,能量是怎樣轉化的?

第四,把手放在取暖器旁,手也能暖起來,這是用什么方式改變手的內能?

第五,取暖器的內能是通過什么方式增加的?第六,取暖器的內能增加是哪個在做功?

上述過程中,學生對問題的情景很熟悉,通過喚醒學生頭腦中的生活經驗,并引導探究想象,學生很快就知道:電流通過用電器,把電能轉化為其他形式的能,是電流在做功,電流做功的過程實質上就是電能向其他形式的能的轉化過程.至此學生不僅很順暢地建立了電功的概念,同時與概念、物理、生活的情感更親近了.

2 創設實驗體驗情境,激發感悟生成

物理教學就是要以物窮理、以物悟理,應通過創設實驗感性情境,增強學生對物理現象的感性認識,實現從感性體驗到理性感悟的飛躍.在學生的認識活動中,涉及感知與理解、具體與概括、形象與抽象等思維形式與過程的轉換,物理認識是在事實基礎上逐步導向概念的智力活動過程.因此,應重視采用實驗教學法,并運用語言描述、實物觀察和現代教學媒體等手段,實現形象感知與抽象概括的統一.

我們知道,感悟是先有所感,后有所悟.只有目有所視,耳有所聞,心有所想,才能獲得“感”的印象;只有和自己已有感知相碰撞、接觸,才能豁然開朗,心有所悟.學生在物理概念的學習過程中,很多時候都會遇到困難和障礙,有的是因為概念本身較為抽象;有的是對物理現象的認識未能把握其實質(因為生活中的經驗、感受造成的假象給本質特征穿上了迷人的外衣,易蒙蔽思維的眼睛);有的是因為現有的知識無法直接驗證.這些正是引起學生“怕學”物理的關鍵點.但在這一過程中,只要由淺入深,由表及里,層層深入,探其本真,究其源由,就能化難為易.

例如,在幫助學生建立浮力這一概念時,力本身就是一個比較抽象的概念,特別是要讓學生堅信浮力方向是豎直向上,要比學生認識重力方向豎直向下難.重力方向豎直向下可用重錘線來體驗,浮力的方向豎直向上很難直接體驗,需要從不同的層次且用不同的探究方法才能實現.筆者把它分成這幾個層次來認識:

首先,感受浮力的存在.

(1)生活感受:體驗科學家阿基米德的感受,布置學生親身感受思考:在洗澡時感受自己的身體有沒有變輕?游泳時感受進入游泳池從淺區至深區的過程中自己的身體有沒有變輕?在感受中有沒有產生哪些疑問?

(2)實驗感受:將排球放入水中,觀察到什么現象?再將排球慢慢壓入水中,有什么感覺?(學生會感受到水對球有向上的托力,如果越往向下壓,所用的壓力越大.)

其次,探究浮力成因.

(1)浸在液體(或氣體)里的物體向上運動或靜止時會受到液體(或氣體)向上的托力.

(2)從探究活動中認識下沉的物體受到向上的托力.

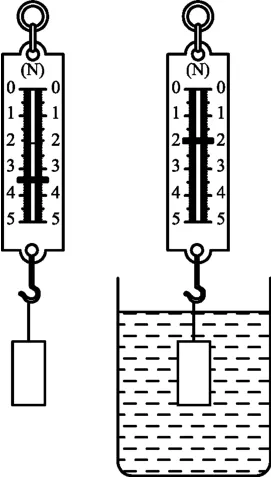

圖1

思維引導:手托掛在彈簧測力計下的石塊,觀察現象.原因是什么(受到手對石塊的托力)?如果給你一個彈簧測力計和一杯水,如圖1所示.你能通過實驗判斷在水中下沉的重物是否受到向上的托力的作用嗎?

(3)總結:浸在液體(或氣體)里的物體會受到液體(或氣體)向上的托力,這個力叫浮力.

再次,掌握浮力的方向和大小.

(1)實驗探究:把用細線系住的氫氣球拉向各個方向放置,最終都回到豎直方向.問這一實驗說明了什么?

(2)理論探究:通過分析浮在水面上靜止的小球的受力情況,從理論上得出浮力的方向.

(3)總結:浮力的方向是豎直向上的.

(4)利用彈簧秤測出浮力的大小.

至此,學生通過多重實驗性感性認識,感知到浮力的存在、浮力是怎樣的一個力、什么樣的物體受到浮力,明白浮力的方向豎直向上、浮力的大小可用測力計來測量等,對浮力這一概念有了較全面的認識,并掌握了浮力這一概念的形成過程與方法.

3 創設靈活運用情境,促進遷移內化

學生建立了物理概念以后,還要回到生活實踐中去,這樣才能深化理解,廣泛遷移,靈活應用.這樣,學生所學物理概念才不會是枯燥的物理符號,而是解決問題的鮮活力量.這就要求教師注重創設靈活運用的教學情境,更多的利用所學概念來解決生活和實踐中的一些問題.以此一方面檢驗學生對概念的認識是否深刻、全面,另一方面幫助學生進一步內化,提高解決實際問題的能力.教師如果注意從不同層面或不同角度創設靈活運用的情境,學生自然會達到融會貫通、運用自如的境界.

例如,在學完密度的概念后,筆者從3個層面讓學生進行運用分析與思考.

(1)理解.問題:一瓶礦泉水喝掉一半,水的密度是否變化?將剩下的一半放入冰箱中凝成了冰塊,它的密度是否變化?點撥:密度是物質的一種特性,與質量、體積、形狀、位置等因素無關,但與物質的狀態有關.

(2)掌握.問題:在制作影視作品中拍攝房屋倒塌砸傷人的鏡頭時,為什么都用泡沫做房屋道具?點撥:泡沫的密度比較小,體積相同的情況下,質量小.

(3)創造性應用:問題一:2008年春的大雪造成很多房屋垮塌,小明想知道教學樓(平頂)屋頂的雪大概有多重,你能幫他用實驗室能提供的器材來完成這個任務嗎?如果實驗室只能提供皮尺、直尺、量筒,你還能完成嗎?說說你的具體做法和道理.點撥:問題第一點較為開放,學生可選擇的器材有較大的自由度,其思路基本上采用先測出密度,然后測出體積,最后算出屋頂上雪的質量和雪的重.第二點中對器材進行了限制,如何測出雪的密度需要一定的智慧,方法是用量筒測出一定體積的雪,待雪熔化后,測出水的體積,由水的體積、密度可以得到水的質量,也就知道了雪的質量,再根據量筒測出的雪的體積,可以知道雪的密度,然后就可以計算出屋頂上雪的質量和雪的重.

問題二:測量西瓜的密度.點撥:用電子秤測出西瓜的質量,用溢水法測溢出水的質量,算出其體積,也就得到西瓜的體積,然后得出西瓜的密度.值得注意的是,學生實際測量的西瓜有的是浮在水面,有的是沉入水底,密度值各不相同.但如果僅停留在測量這個層面,其意義不大,重要的是對這個密度值的應用,因此要求學生寫好測量的依據,記錄測量的過程,測完后跟父母一起切開西瓜,觀察和品嘗瓜瓤,記下西瓜的成熟度,然后把這些數據收集好,通過表格展出.然后讓他們比較浮在水面和沉入水底的西瓜的密度與水的密度的關系,運用轉換思想,學會用水來鑒別西瓜的成熟度,還可以進一步引深到農業生產中鹽水選種等.作這樣的處理,不僅將學生的思維進一步發散開來,同時也體現學以致用的原則.

經過這3個層面的靈活應用,學生感到物理就在生活中,物理就在我們周圍,學習物理能讓我解開生活中的一些“謎”,學習物理能轉識成智.

4 創設知識結構情境,幫助化零為整

所謂創設知識結構情境,就是在物理概念教學過程中,注重幫助學生(或者與學生一起)將零碎的概念按照一定的內在邏輯關系聯系成一個整體,形成較為嚴密的結構體系.初中學生接受物理概念往往是按章節順序,經過概括和抽象,點滴積累形成的,隨著一章、一單元或一個模塊的結束,腦中的概念就多起來了.而世間的物理現象和規律是互相聯系的,只要我們引導學生在比較中加以區別和類化,就能建立概念間的意義聯系,把相關概念構成“知識樹”、“知識網”,就能夠化零為整,變雜亂無章的一大片,為清清楚楚的幾條線.這樣,既能幫助學生從邏輯關系上加深對知識結構的深度理解,又能有助于意義記憶.

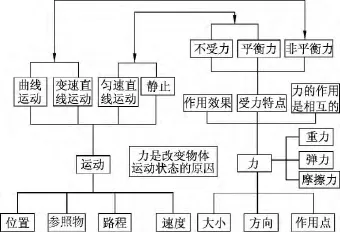

例如,對于“運動和力”的相關概念,通過尋同求異的辨別過程以及意義鏈接,就可將概念間整體意義的內涵呈現出來.如圖2所示.

圖2

通過幫助學生構建這樣的“知識樹”,學生就易于清晰地區分不同種類的運動,理解運動、力等概念及其之間的關系,清楚明了平衡力、力的作用效果等概念內涵.與此類似的初中物理概念還有壓力和重力,熱量和內能,功和功率,功率和機械效率等.

創設知識結構情境,把相近、相似、不同的概念構建成有機的“知識樹”,從不同的角度、不同的層面、不同的類別進行比較,找出區別和聯系,在同中求異,在異中見同,有利于使學生更深刻地理解概念內涵和本質.