拔河比賽問題的物理因果與勝負因果

胡揚洋

(首都師范大學教育學院,北京 100048)

1 拔河比賽問題的困惑

“拔河比賽”作為一個生動的案例在初高中物理教學中都經常被使用.然而對其理解長期以來也存在著一些困惑與爭論,其焦點在于“拔河比賽比的是什么?”或“拔河比賽何以取勝?”.

一種有代表性的觀點認為,“獲勝的關鍵在于增大最大靜摩擦力”.“拔河比賽取勝的關鍵是:(1)選擇與地面摩擦因數較大的跑鞋,能夠增大摩擦因數,使摩擦力增大;(2)選擇質量較大的隊員,因為隊員的體重越重,對地面的正壓力越大,摩擦力也會增大.”“拔河比賽取勝的關鍵還要看蹬地時傾斜的角度是否合適.”[1]對此,筆者認為,以上因素的層次性尚未被清晰地厘定.這直接導致了對如下題目的困惑.[2]

例1.甲乙兩隊拔河,甲隊勝,若不計繩的質量,則下列說法正確的是

(A)甲對乙的拉力大于乙對甲的拉力,所以甲隊勝.

(B)當甲隊把乙隊加速拉過去時,甲對乙的拉力等于乙對甲的拉力.

(C)當甲隊把乙隊加速拉過去時,甲對乙的拉力大于乙對甲的拉力.

(D)甲對乙的拉力始終等于乙對甲的拉力,只是地面對甲的最大靜摩擦力大于地面對乙的最大靜摩擦力,所以甲隊勝.

該問題的“標準答案”為選項(B)、(D),然而對該答案,有質疑聲稱:“如果拔河靠地面對人的摩擦取勝,那拔河的意義何在?測一下雙方體重與地面對人的最大靜摩擦就可以判斷誰勝誰負.”還有論者認為,“拔河要求體重一樣恰好體現了拔河不是靠摩擦.”事實上,已有諸多基于剛體力學給出的討論.但是筆者認為,當前的諸多討論都未能真正回答“拔河比賽究竟比的是什么”這一問題.有鑒于此,筆者嘗試給出系統的解釋.

2 拔河比賽的物理因果:合理建立并使用物理模型

所謂物理學中的模型方法就是把研究對象(原型)的一些次要的細節、非本質的聯系舍去,從而以簡化和理想化的形式去再現原型的各種復雜結構、功能和聯系的一種科學方法.[3]建立模型、使用模型是頗具物理學科特色的研究方法.對拔河問題的研究自然應該從合理建立模型開始.然而需要指出的是,在保證科學性與合理性的基礎上,需要注意建立的模型有不同精密程度的層次性,并且應做到在分析過程中所使用模型的前后一致,這正是以往的討論所忽視的.

具體而言,對拔河比賽的情境可以建立質點模型和更為精細的質點組模型.而在不同層次的模型下,也自然有不同的物理解釋與物理因果.

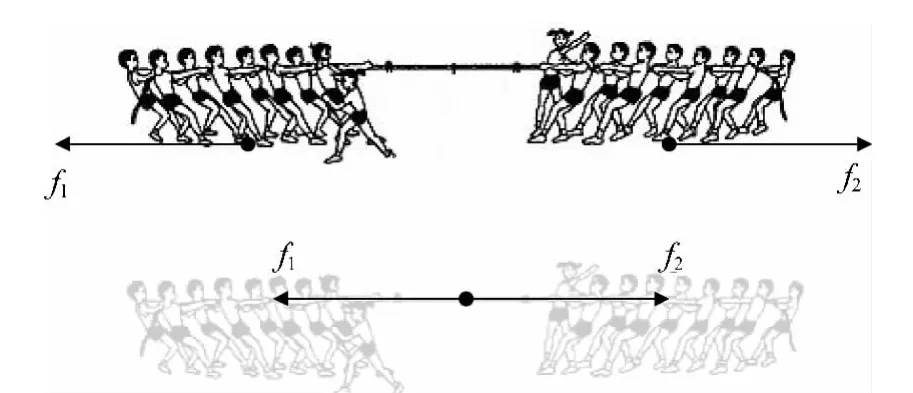

如圖1所示,將拔河雙方與拔河繩構成的系統抽象為質點模型時,只有質點的質量和位置兩個信息被抽取、組合,其他信息均忽略.受力分析易得質點水平方向僅受地面給予的摩擦力f1和f2.若左方獲勝,則質點向左運動,由牛頓第二定律易得f1>f2.由于牛頓第二定律是一條“經典”的物理因果律,因此說,“因為f1>f2,所以質點向左運動”是正確的.

圖1

第2種方式是建立質點組模型.由質點組運動定律,當左方獲勝時,即拔河系統的質心C向左運動,也即質點組所受合外力方向向左,同樣有f1>f2.該問題中,質心豎直方向的運動無關勝負,因此不討論.

總結可見,無論建立質點模型還是質點組模型,都有地面給予的合摩擦力決定了拔河系統的運動狀態,運用整體法,也可以得到這一結論.因此,這一解釋作為拔河比賽中的物理因果,是確切無疑的.

3 拔河比賽的過程因果:博弈過程的動態因果鏈條

因果關系的研究正是科學研究的核心內容,而其前提是控制實驗條件(控制無關變量),以往的討論未能體現這一意識,以至于將一些無關變量混淆進來.其直接原因或許是師生日常參與的拔河比賽競技性不強.國際標準拔河比賽對比賽中的各種條件作了嚴格的規定.比賽要求使用專門的拔河道、拔河鞋、拔河繩,亦要求雙方有相同的人數與重量級.以上都體現了對無關變量的控制,亦是以下研究的前提.

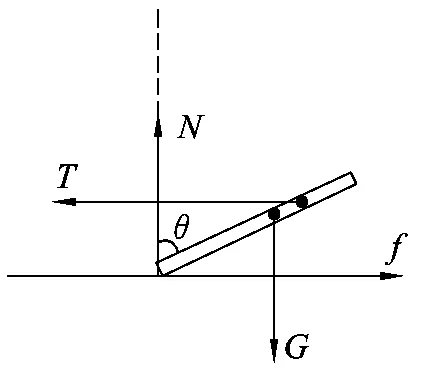

此外,由于拔河道與拔河鞋之間的摩擦因數是有限的,因此許多論者都基于剛體力學推證拔河運動員的“最大傾斜角”,進而認為超出這一傾斜角而“打滑”是導致拔河失敗的原因.然而筆者基于從物理事實出發的考慮,查閱多段標準拔河比賽的視頻,仔細觀察發現,在眾多高規格的比賽中,勝負雙方都沒有出現打滑現象.事實上,“打滑”對于高規格競賽而言則是一個“低級錯誤”.因此,對拔河比賽勝負原因的研究亦須控制“打滑”這一變量,即限定于“雙方比賽中均不打滑”的前提下.

圖2

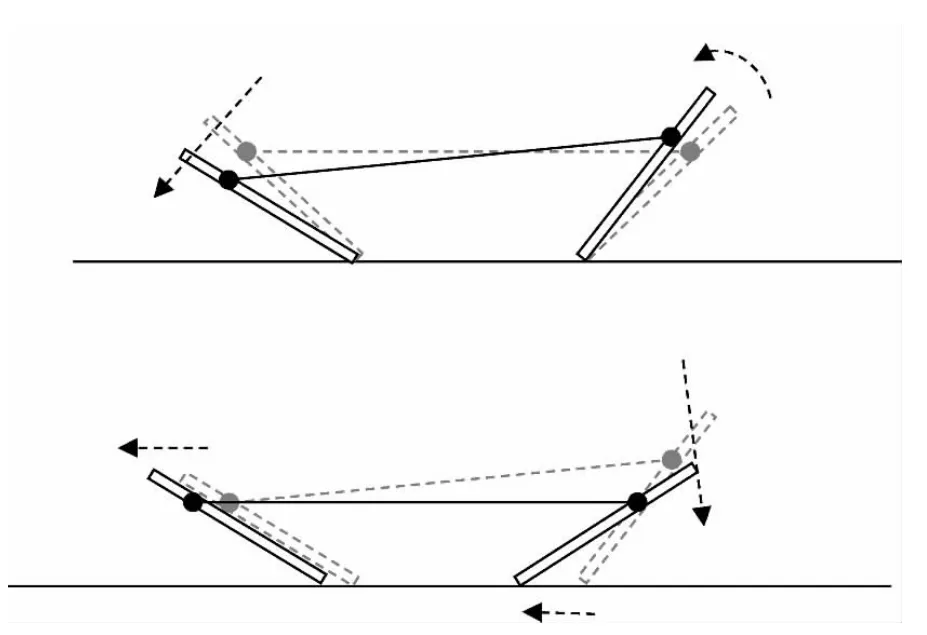

如圖3所示,當拔河左方增大傾角之時,若右方未能及時應對而被拉起,則導致傾角變小,此時左方就獲得了主動,進而就可以在“主動時間”內不斷后退.右方為了換回主動權,則不得不適度前進,以及時增大傾角,這是一種策略的選擇.這樣一個回合后,雙方又回復平衡,繼續拔河的博弈,左方試圖擴大“戰果”,右方試圖收復“失地”.若將系統視為“剛體-連接體”,則拔河過程正是多個回合內的轉動與平動的疊加.實際中的“回合”比上述模擬更為復雜,瞬息萬變、一鼓作氣、穩中求進、且進且退、協調一致都是拔河過程的生動體現.而存在于拔河博弈過程之中的是一個動態的因果鏈條,很難說哪一動作是哪一動作的“因”、哪一動作是哪一動作的“果”.

圖3

“拔河比的是什么”這一問題在拔河過程的分析中最易于凸顯.事實上,最大靜摩擦力對應的“最大傾角”是一個令人十分“糾結”的狀態,因為參賽者既希望能夠最大程度地利用靜摩擦力(最大靜摩擦力),又害怕身體一旦不小心超過最大傾角,則最大靜摩擦力瞬間變為較小的滑動摩擦力進而打滑,給對方以可乘之機.因此,“最大靜摩擦力”雖然存在,但是不一定都能被利用上,這需要技巧.由此,筆者認為,拔河比賽就是這樣一個控制與反制、平衡與再平衡的博弈過程.如果真的要問“拔河比賽比的是什么”的話,那么比的就是雙方利用摩擦力的技巧.因此,前述例1中的(D)選項是不正確的.

拔河比賽中一方為什么獲勝?另一方為什么失敗?細究起來,這并不是一個純粹的物理學問題,而是一個生活意義上的問題.雖然該問題可以從物理的層面與角度來解釋,但是并不完全,生活事件的因果關系往往是錯綜復雜的,鮮有經典物理學中那樣決定論的因果定律.

4 拔河比賽的勝負因果:生活事件的復雜因果關系

如前所述,拔河比賽比的是雙方利用摩擦力的技巧,實戰中,這些技巧是非常豐富有趣的.標準拔河比賽中,在進攻階段,成員采取中低姿勢,隨著指揮員的口號,全體成員有節奏地下(后)坐,同時雙腳與地有節奏地摩挲、向后蹬地(磨移).當處于守勢時,采取低姿勢,全體成員雙腳有節奏地、協調一致地摩挲前進,以免重心被拉高,并隨時尋找后退的機會.全國拔河錦標賽冠軍鞍鋼男隊教練在描述獲勝經驗時說:“先穩定住隊形,找著機會,感覺他們耐力不行,有破綻了,再開始全力進攻、突破.”[4]以上都生動地表明,拔河就是一場博弈、太極的過程.

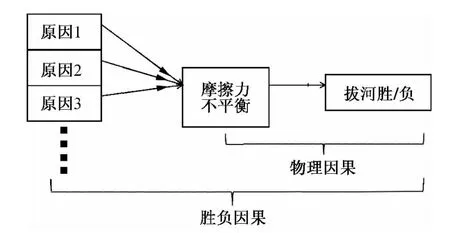

圖4

如圖4所示,如前所述,應首先區分物理意義與生活意義.拔河比賽的勝負作為一個生活事件,是一個“一果多因”問題,并且眾多原因之間還有可能互為因果.可能是力矩的不平衡,也有可能是耐力不足、發生擺尾、節奏不均、甚至心理素質、疲勞因素等等.事實上,“勝負”的因果是一個生活意義的問題,遠比物理因果內涵豐富.

5 總結與討論

物理教學中的因果關系不僅包括我們熟悉的合力對加速度的決定作用,以及合力矩對角加速度的決定作用,還涉及如前所述的豐富的因果聯系,這些都需要教師予以關注和研究.事實上,因果是結構物理學學科體系的重要思維方式,體現了歸因及其物理學的價值判斷.在皮亞杰理論中與因果律對應的是形式運算的最高亞層次,[6]因此理解它是不容易的,需要高度嚴密的分析思維、綜合思維、邏輯思維的基礎.因此,應更為深入地探索對物理教學中因果推理的研究.

1 朱梅香.拔河比賽比的是什么[J].物理教學,2009,30(8):54.

2 毛小平.拔河問題不能簡單用牛頓第三定律和地面對人的摩擦來解釋[J].物理教師,2011,32(7):25-26.

3 邢紅軍.論科學教育中的模型方法教育[J].教育研究,1997(7):53-56.

4 CNTV.全國拔河錦標賽 鞍鋼力保霸主地位[EB/OL].http://sports.cntv.cn/20111104/102881.shtml,2011-11-4.

5 李容宙,吳昆德.拔河基本常識[EB/OL].http://163.32.98.15/teacher/benme/TugOfWar/bsTc.htm,2014-6-21.

6 陳清梅,邢紅軍,雷鳳蘭.論因材施教及其對基礎教育改革的啟示[J].首都師范大學學報:自然科學版,2009,30(1):22-26.