大學生學習效能感與消極學習行為的改進分析

鄧敏

[摘 ? ?要] ? ?面對當今大學生學習態度散漫、學習積極性較低的局面,以自我效能感理論為基礎,深入剖析大學生學習效能感的形成機理。運用SPSS軟件進行因子和回歸分析,揭示學習效能感的三個核心構成要素,以此要素進行回歸分析,揭示大學生學習行為特征以及消極行為的產生緣由,并據此提出消極學習的改善建議。

[關鍵詞] ? ?學習效能感;消極學習行為;大學生

[中圖分類號] ? ?R3950 ? ? ? ?[文獻標志碼] ? ?A ? ? ? ?[文章編號] ? ?1005-4634(2014)06-0007-04

0 ? ?引言

當前大學生學習積極性低迷,對學習重要性認識不足,產生厭學情緒,學習行為消極被動,缺乏熱情、信心、恒心。學者提出通過教學改革對此問題進行改善。但學習積極性是一種精神狀態,單純依靠教學模式調整難以有效解決。絕大部分學生往往是由于在某門課程上遭遇學習障礙無法解決或者自信心不足而造成消極學習,如不加以幫助和疏導,會形成惡性循環,影響其他課程甚至身邊其他同學的學習。

高度的“自我效能感”能夠改善消極學習,是提高學習積極性和調整其學習行為的關鍵因素。學習效能感(Academic Self-efficacy,ASE)來源于班杜拉的自我效能感理論,是自我效能感在學習方面的表現,具體是指個體對自己順利完成學習任務行為能力的信念和主觀判斷,是對自己能否利用已擁有的能力或技能去完成學習任務的自信程度的評價。改善大學生學習效能感首先應當了解其構成,目前已有學者對大學生學習效能感的影響因素展開分析(Lorraine D P和Qualter P[1]、葉欽龍[2]、汪名玖[3]、周巧英[4]),但基本是考慮單個因素與學習效能感的關系,少數學者就學生學習自我效能感測量展開研究(如邊玉芳[5]、陳凌[6]),但多針對中小學進行設計,或局限于因素差異分析本身,無法為教學改進提供依據。本文以行為科學為視角,基于自我效能感理論以及學習理論等,深入剖析大學生學習效能感的形成機理,對一般自我效能感量表(GSES)進行局部調整形成學習效能感量表,通過量表調查數據剖析大學生學習效能感的構成特征,并以此為基礎對消極學習提出改善建議。

1 ? ?大學生學習效能感的產生機理分析

班杜拉認為,人們對其能力的判斷在自我調節系統中起主要作用,并由此提出自我效能感這一概念,它指“人們對自身完成既定行為目標所需的行動過程的組織和執行能力的判斷”。自我效能感是一種重要的行為決定因素,它對行為的影響,在一定程度上獨立于支持行為的各種技能[7]。學習能力的充分發揮不僅需要學習技能,也需要有效運用這些技能的學習效能信念。它與學生所擁有的學習技能無關,但與學生對所有能力能夠做什么的判斷有關系。這里的判斷與“反應-結果”的預期不同,前者是一種效能判斷,后者是對學習行為所帶來一系列結果的預期[8]。結果是學習行動的后果而不是學習行動本身,大學生學習過程中所表現出的憎惡、厭煩的心理狀態只是一個表現,種種消極行為所帶來的后果本身并不能作為改善其行為的依據,而應探究消極行為背后的作用因素。

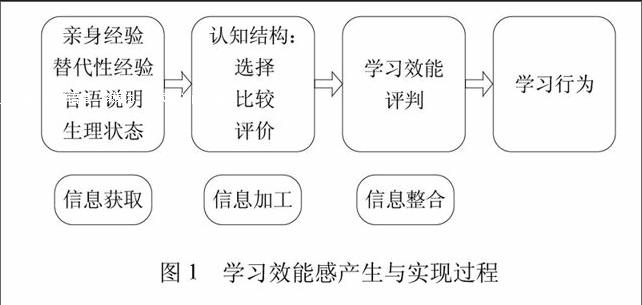

根據班杜拉的自我效能感理論,學生學習效能感主要源于信息的搜集、處理與整合過程所形成效能感判斷,并以此指導學生的學習行為(如圖1)。

其中,信息獲取的來源包括學生自身獲得的學習經驗、替代性經驗、言語說服和生理狀態等四個方面。第一項是最具有影響力的效能信息來源,成功會提高效能評估,反復的失敗則會降低效能評估,尤其是失敗行為在學習過程中過早出現,并且沒有任何跡象表明努力不足或其他不利外部環境條件;替代性經驗是其他與自己各方面水平較為相似的人的學習經驗,成功的學習經歷可以使觀察者提高效能的自我知覺,反之亦然;言語說服也能在一定程度上增強學習效能感,但說服不應將其信念提高到不切實際的水平,否則只能導致失敗;生理狀態在學習效能感中也有一定作用,一般而言,學生會在課堂上痛苦或者筋疲力盡的情境中以身體的喚醒水平作為無法應對機能不良的普遍信號,高喚醒水平會降低行為表現[9]。

信息獲取完畢后,學生會根據自身的認知結構對上述信息進行選擇、比較和評價,即信息加工。上述信息來源所提供的環境事件本身的信息并不等同于學習效能感評價信息。同時,學生不會輕易改變具有保護作用的自我知覺,當經驗與自身認知產生沖突時,仍然更偏向于自身認知。學習效能感持久、廣泛的變化需要強有力的、起證實作用的經驗,這些經驗一般是學生在應付超常規任務時所獲得的[10]。其次,在信息處理的基礎上對所有信息進行整合,形成個體的學習效能感。最后,學生的學習效能感將指導學生選擇不同的學習行為,包括學習目標和學習任務的設定水平、學生在完成或實現某種學習任務時所付出的努力程度等,最終影響學習結果。

2 ? ?學習效能感度量與消極學習行為改進策略

由于大學生學習以課程為載體,因此在調查中隨機選擇3門課程的學生為樣本,共計204名同年級學生,運用基于GSES改進的學習效能感量表調查學習效能感,并對相關數據進行分析處理。

2.1 ? ?學習效能感得分情況描述

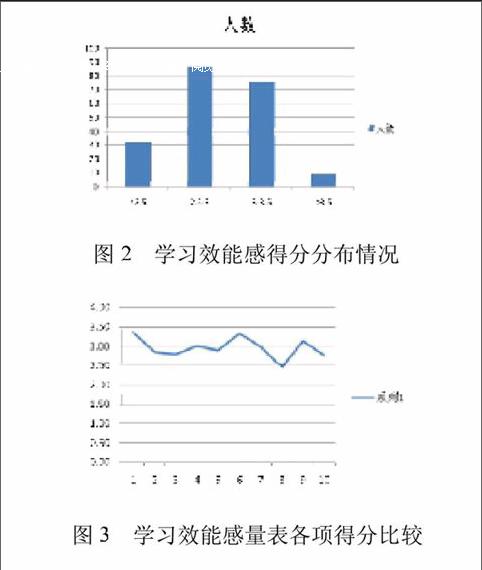

學習效能感平均得分為2.96(最高分4,最低分1),具體得分分布情況如圖2。針對每道題的平均得分情況進行比較。

由圖3可見,第1和6項得分相對較高,第8項明顯低于其他項。第1和6項內容分別是“如果我盡力去做,我相信能輕松地應付本課程的學習任務”和“如果我付出必要的努力,我定能解決本課程學習過程中遇到的大部分阻礙”。而第8項為“面對一個學習難題時,我通常能找到幾個解決方法”。盡管整體得分良好,但面對第10項“我相信自己具有很強的學習能力,在學習過程中,無論什么事在我身上發生,我都能夠應付自如”,即涉及到對自身學習能力的直接評價時,卻僅有2.77的得分,成為僅高于第8項的第二低分項。

2.2 ? ?學習效能感關鍵項提取

為深入揭示數據所包含的信息,運用SPSS對問卷數據作進一步處理,信度系數Cronbach's Alpha為0.788>0.7,量表信度良好,測量指標具有較高的可信度和有效性;KMO值0.736>0.7,說明問卷結構效度良好,下面通過因子分析來提取關鍵項。

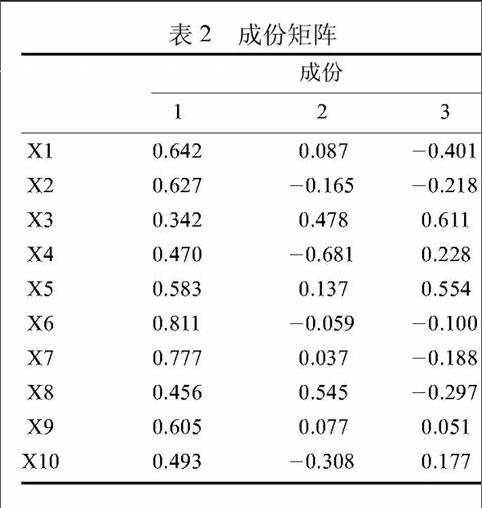

以特征值大于1為提取標準,提取出3個主成份,如表1,其中第一因子的解釋方差最大。同時表2給出各項對3個主成份的貢獻值。

根據表2中每項對因子的貢獻值,結合量表各項設置,對所提取3個主成份內涵作進一步界定。根據每個主成份所包含的主要指標,分別命名為努力程度y1、思考能力y2和預期能力y3。將3個主成份所包含的信息與學習效能感測量指標對比可見,它們能夠較好地代表量表的核心信息。

考慮上述主成份與自我學習能力判斷之間的影響關系,將提取的主成份進入回歸分析做進一步處理。在Omnibus Tests of Model Coefficients和Hosmer-Lemeshow檢驗中,卡方值分別為82.782和0.418,Sig.值為0.00和1.000,檢驗通過。在Hosmer 和 Lemeshow 檢驗的隨機性表中,已觀測的與期望值趨于一致,分類表顯示預測率達到94.3%。說明該模型擬合效果較好。各變量參數如表3。

2.3 ? ?大學生學習行為特征分析

根據調查數據結果和實際班級學生情況顯示,目前大學生學習效能感尚可,并沒有十分低迷。它與學生的努力程度、思考能力以及預期能力成同方向變化,但其結構并不健康,大學生過于強調自身努力,忽略了學習中思考的重要性以及其他相關的限制因素。一方面,這使得學生容易造成盲目樂觀,認為只要努力就可以解決一切問題。往往隨著學習難度的增加,一旦遇到難以完成的學習任務,其挫敗感更強,學習效能感極易隨學習難度波動;另一方面,學生單純重視學習任務,忽視了對學習本身的思考和學習能力的培養,導致學習過程較為沉重,不符合大學生的學習需求。此外不合理的預期學習目標也易造成大學生的失敗經歷或消極的學習行為。具體總結為以下三個方面 。

1)過于強調努力程度對學習的重要性。努力程度是影響大學生學習效能感高低的最重要因素。絕大部分學生都認為自身努力能夠與學習能力和學習效能感成正比,即在課程學習過程中,努力程度越高,越能夠將該課程學習好。

2)未能認識思考能力對學習的重要性。面對某項學習任務時,絕大部分學生往往以完成學習任務為目標,并不會延伸思考。

3)未能認識到學習目標對學習的影響。大學生的課程學習目標設定不能完全吻合自身學習水平,甚至有學生并沒有明確的學習目標,這造成了兩個極端,前者設置較高的學習目標,目標完成形成較大難度;后者則毫無約束,對學習并無所求而變得隨波逐流。

2.4 ? ?大學生學習行為改進策略

基于此前的數據處理和分析,大學生的消極學習行為源于學習效能感的不足和不合理。因此需要針對學習效能感的現存問題予以改進,以此提高大學生的學習積極性。

1)認識客觀條件,杜絕盲目用功。一門課程學習之前,必須讓學生了解清楚這門課程的學習條件,包括課程本身和學生兩個方面,前者包括這門課程自身發展程度、教材及輔助學習資料的優劣勢、課時安排的約束、教學方式的約束等等;后者包括學生的專業知識儲備、思維方式偏好等等。正視上述約束因素后,方能客觀地建立合理的學習目標、選擇適合的學習方法,而不是抱著教材或講義盲目努力背誦記憶。

同時,教師在與學生溝通時,應幫助其樹立合理的學習目標和預期,決不能為了鼓勵學生刻意夸大事實,否則會造成學生失敗,對學習效能感形成負面加強。同時也影響該教師的信譽。

2)增加成功經驗,重視問題思考。在課程學習過程中,應當合理安排教學內容和教學難度。一方面,在教學中注意難度的平緩增加;另一方面,可設置任務導向的自學或練習,設置好完成步驟和進度,讓學生自主完成,并及時評估和反饋,給予學生成功的體驗。

同時,通過教學設計為學生提供更多思考和動手的機會,突出思考能力的培養,而不是一味形成被動記憶和學習。失去主動性的學習致使學生更易感覺枯燥和無味。

3)強調學習過程,避免枯燥緊張。在課程學習過程中,切勿過分強調學分和成績,這會導致學生只重視分數,對于課程考核內容死記硬背,造成枯燥、緊張、焦慮等情緒,加強學生的高喚醒水平。事實上硬性記憶并沒有真正掌握知識,更談不上實際應用和融會貫通。

應該注重教學過程的學生參與,重視學生的思考能力培養。調整考核方式,避免期末考核的一刀切,將考核融入平時的學習過程中,及時給予學生正面的反饋和鼓勵。消除學生主觀恐懼的感情喚醒水平,提高學習效能感。

參考文獻

[1] Lorraine D P, Qualter P.The dimensional structure of the emotional self-efficacy scale[J].Australian Journal of Psychology,2012,(3):147-154.

[2]葉欽龍.大學生專業承諾與學習效能感的關系研究[J].福建師大福清分校學報.2012,(6):103-109.

[3]汪名玖. 試論學習效能的培養[J]. 考試周刊. 2011,(75):205-206.

[4]周巧英.焦點解決模式用于大學生英語學習效能提升的研究[D].杭州:浙江理工大學,2011.

[5]邊玉芳.學習自我效能感量表的編制與應用[D].上海:華東師范大學,2003.

[6]陳凌.音樂院校大學生學習效能感量表的構建[J].樂府新聲(沈陽音樂學院學報),2009,(4):162-170.

[7]Locke ?E A,Latham G P.Goal setting: A motivational technique that works[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1984:1-192.

[8]Bandura A.Self-Efficacy:The Exercise of Control[M].New York:W.H.Freeman and Company,1997:2-602.

[9]Albert B.思想和行動的社會基礎——社會認知論[M].華東師范大學出版社,2001:565-566.

[10]Bandura A.Social Learning Theory[M].Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall,1977:2-247.