他,用百色手斧打破“莫維斯”理論

李國君 鄧卉 楊春華 覃枝

人物簡介:

王頠,1966年出生于湖北省巴東縣,1988年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學地層學及古生物學(含古人類學)專業(yè),2005年獲得中國地質(zhì)大學理學博士學位,2005年獲得研究館員職稱。多年來一直在廣西從事古人類學及舊石器考古學研究,歷任廣西自然博物館館長、廣西民族博物館黨總支書記、館長;中國古脊椎動物學會常務理事;中國第四紀科學研究會第一屆古人類與舊石器專業(yè)委員會理事。廣西壯族自治區(qū)第十屆、十一屆政協(xié)委員。

他先后主持2項國家自然科學基金項目和6項國家文物局科研項目,參加多項國際合作項目。發(fā)表科研論文50余篇、專著3部,其中SCI收錄論文20余篇。與國際國內(nèi)多個大學和科研機構(gòu)有良好的合作關(guān)系。王頠及研究團隊參加的“百色盆地舊石器研究”國際合作項目(美國史密森研究院資助項目),其合作研究成果在美國《科學》(Science)雜志發(fā)表,證實產(chǎn)自百色盆地的舊石器,是東亞迄今為止發(fā)現(xiàn)的時代最早、最具西方傳統(tǒng)和技術(shù)風格的石器工業(yè),從而摘掉壓在亞洲人頭上長達半個世紀的“早期亞洲人愚昧落后”的帽子;他對廣西柳江人洞穴的地層及其時代研究,將柳江人年代提早5萬年;他在田東布兵盆地洞穴發(fā)現(xiàn)的大批早期人類化石、哺乳動物化石和舊石器,將廣西古人類活動的時間大大向前推移,在國際學術(shù)界引起高度關(guān)注。

多年來,王頠先后獲得一系列榮譽稱號,包括“中國基礎科學研究十大新聞”“全國杰出專業(yè)技術(shù)人才”“十佳全國優(yōu)秀科技工作者提名獎”“全國優(yōu)秀科技工作者”“全國文化系統(tǒng)先進工作者”“全國文物系統(tǒng)先進個人”“文化部優(yōu)秀專家”及國家新世紀“百千萬人才工程人選”、廣西新世紀“十百千人才工程第二層次人選”“自治區(qū)優(yōu)秀專家”“自治區(qū)特聘專家”“廣西青年科技獎”“廣西壯族自治區(qū)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”“廣西壯族自治區(qū)黨委直屬機關(guān)十佳杰出青年”“國務院政府特殊津貼專家”等。

從長江邊的小城,到邕江畔的綠城;從立志探究地球奧秘的鄂西少年,到挑戰(zhàn)國際權(quán)威的中國考古學家——王頠,用25年時光打磨夢想、打磨前行的每一個腳步,讓歲月熠熠生輝。

發(fā)現(xiàn)百色手斧,打破“莫維斯”理論

鄂西巴東,是湖北最西邊的一座小城,滾滾長江破開城外高山向東奔流,兩岸巖層色彩斑斕,不時引來地質(zhì)隊員測量、采樣,少年王頠想,地質(zhì)工作一定非常有趣。

1984年春天,鄂西高中收到國防科技大學和武漢地質(zhì)學院提前錄取的2個名額,平素成績出眾的王頠出人意料地要求填報又冷門、又艱苦的武漢地質(zhì)學院(后更名為中國地質(zhì)大學)地層古生物學專業(yè)。如愿進入大學,王頠才明白,地層學是人類探究地球歷史的鑰匙,古生物學是解決生物演化奧秘的基礎,給他授課的老師中有4位中國科學院院士,其中就包括他后來的博士生導師——殷鴻福院士。

1988年大學畢業(yè),王頠被分配到廣西自然博物館從事古生物學工作,他花了幾年時間潛心鉆研,基本熟悉了廣西的地質(zhì)構(gòu)造、地層分布和生物演化框架。1991年,他參加廣西百色盆地古人類舊石器的調(diào)查、研究和發(fā)掘工作。這個研究課題由中國科學院和美國國家自然博物館發(fā)起,多家中美研究機構(gòu)聯(lián)合參與。加入這個課題,確定了他一生的研究目標。

百色盆地是一個中新生代的斷陷盆地,長約80公里、平均寬10公里、面積約800平方公里,地質(zhì)學上稱之為第四級河流階地。科學工作者曾在這些紅色土層中采集到年代約5萬年左右的13件舊石器。然而,王頠參加的考察組發(fā)現(xiàn),整個百色盆地的舊石器遺址超過50個,發(fā)現(xiàn)的石器超過6000件,最有科學價值的是一種兩面加工的石器——手斧。

手斧,是一種對稱性工具,最早在非洲出現(xiàn),延續(xù)的時間從距今160—20萬年;在歐洲和西亞最早出現(xiàn)距今70萬年,也一直延續(xù)到距今20萬年左右。上個世紀30—40年代,哈佛大學人類學家莫維士教授考察中國的周口店、緬甸的伊洛瓦底江和印度尼西亞等地的舊石器遺址之后,發(fā)現(xiàn)在西方舊石器時代廣為流行的手斧,在東亞和東南亞地區(qū)非常罕見,于是人為地在非洲、歐洲、西亞地區(qū)和東亞、東南亞之間畫了一條界線,這就是著名的在國際學術(shù)界影響深遠的“莫氏線”理論。該理論認為:在舊石器時代早期,界線西邊的人們,由于生存環(huán)境的不斷變化,刺激早期的人類制造出以手斧為代表的兩面對稱的工具,反映出西方的早期人類先進的智力水平。而界線東邊的東亞和東南亞的早期人類并沒有生產(chǎn)手斧這類技術(shù)復雜的工具,他們過著不思進取的生活。這個理論自上世紀40年代產(chǎn)生以來,一直為絕大多數(shù)學者奉為經(jīng)典,雖然有一些亞洲學者對這個理論產(chǎn)生質(zhì)疑,但由于一直拿不出可靠的證據(jù),因此無法從根本上挑戰(zhàn)“莫氏線”理論。

百色手斧的發(fā)現(xiàn),必將改變有關(guān)人類早期文明中,對亞洲帶有歧視性理論的歷史。然而,這些石器的年代,已經(jīng)成為解決這一重大科學問題的瓶頸。1993年的春天,王頠在與廣西自然博物館研究員黃志濤交流時得知,他正從事廣西玻璃隕石的研究。玻璃隕石是一種彗星或小行星撞擊地球之后,巨大的能量將地殼物質(zhì)溶化成氣體上升到大氣層后,因迅速冷卻產(chǎn)生并降落到地面的玻璃質(zhì)物質(zhì),可以精確測定其年代。而王頠在百色盆地調(diào)查發(fā)現(xiàn),與舊石器保存在一起的,就有大量的玻璃隕石,如果在考古發(fā)現(xiàn)中能夠證實百色手斧與這些隕石保存在同一地層層位,就可以通過測定玻璃隕石的年齡來確定手斧的年代。1993年夏天,研究團隊在百色市百谷遺址,第一次從考古發(fā)掘中出土了與舊石器處于同一水平層位的4件玻璃隕石,并很快將2件隕石樣品送到中國原子能科學院進行“裂變徑跡”年代測定,年齡為73.3萬年。1995年,全球最有影響力的學術(shù)刊物,美國《科學》雜志辟出版面,以“靈巧的東亞直立人”為題,報道了考察隊在百色的發(fā)現(xiàn)。

隨后的五年,王頠及研究團隊頂風冒雨,跋山涉水,進一步在百色盆地加大考古調(diào)查和發(fā)掘的力度,并采用“氬氬法”——一種精確的測年手段,在美國加州大學伯克利地質(zhì)年代中心對百色玻璃隕石進行年代測定,年齡為80.3萬年。2000年,美國《科學》雜志以彩色封面的形式,發(fā)表了王頠研究團隊的研究報告,在國際科學界引起強烈反響,認為這一研究成果挑戰(zhàn)了統(tǒng)治學術(shù)界長達半個世紀、對早期亞洲文明帶有偏見的“莫氏線”理論。《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《泰晤士報》和國內(nèi)媒體也紛紛報道這一科學發(fā)現(xiàn)。2001年,“百色舊石器挑戰(zhàn)‘莫氏線理論”與“納米技術(shù)”“人類基因組”等一起,獲評科技部“2000年度中國基礎科學研究十大新聞”(排名第五)。

然而,就在2000年,美國《科學》雜志報道國際學者對百色舊石器年代的質(zhì)疑,國內(nèi)學者對手斧地層層位的質(zhì)疑也成為焦點。自2003年起,王頠帶領(lǐng)研究團隊繼續(xù)在百色盆地進行深入調(diào)查和研究,并在2005年冬天,在百色澄碧河庫區(qū)的楓樹島遺址,首次從地層中發(fā)掘出土6件手斧和9件玻璃隕石,使上述科學問題得到很好解決。2014年年初,研究成果在古人類學領(lǐng)域最有影響力的美國《人類進化》雜志發(fā)表。

有意思的是,2014年6月,一位荷蘭地質(zhì)學家Langbroek再次對百色舊石器的年代學問題提出質(zhì)疑,對這位從未親歷現(xiàn)場卻充滿想象力的歐洲學者的評論,王頠和研究團隊逐一進行有理有據(jù)的反駁,研究文章同樣刊發(fā)在《人類進化》雜志。

發(fā)現(xiàn)2枚早期直立人牙齒化石,為研究東亞人類起源提供難得線索

百色盆地的舊石器研究,在國際古人類學界具有里程碑式的意義。然而,一系列科學問題依然沒有得到解決。首先,制作百色手斧的人類究竟長什么樣子或生活在什么樣的環(huán)境背景之下?其次,80萬年前廣泛分布在百色盆地的早期人類從何而來又去了何方?為了解決類似的科學問題,王頠研究團隊從2002年至今,除了繼續(xù)在百色盆地解決舊石器的相關(guān)問題之外,將目標鎖定在百色盆地的南部邊緣洞穴群。

在國家自然科學基金、美國國家基金、國家文物局專項、廣西自然科學基金和廣西“十百千人才專項”等支持下,王頠帶領(lǐng)研究團隊轉(zhuǎn)向田東縣南部山區(qū)廣袤的喀斯特地區(qū),在洞穴堆積物中尋找與百色盆地早期人類相關(guān)的科學證據(jù),并取得一系列科研成果。

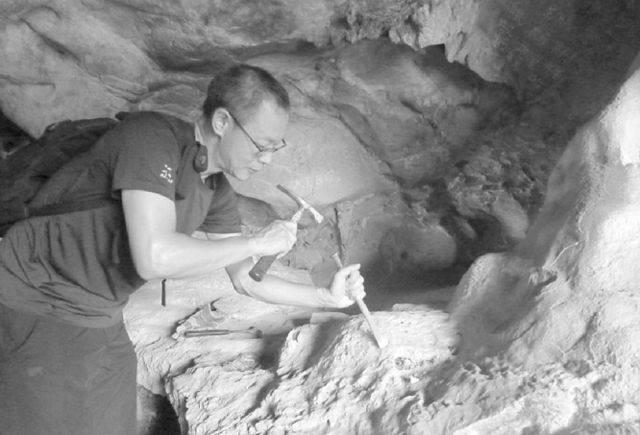

有一次,王頠和考查小組到百色盆地南部邊緣田東布兵盆地的洞穴進行調(diào)查。該區(qū)為喀斯特發(fā)育的巖溶地區(qū),山嶺險峻陡峭,洞穴險象環(huán)生。王頠在攀登距地面60多米高的一個洞穴時,突然踩到一塊溶蝕松動的石灰?guī)r,搖晃滑落,幸好抓住一塊突出的巖石,幾經(jīng)努力,他才爬到較安全的地帶。往回走?繼續(xù)爬?望著頭頂崖邊的洞口,王頠毅然選擇重新攀登,最終到達洞穴——“么會洞”。

就在“么會洞”,王頠和考查小組發(fā)現(xiàn)2枚早期直立人的牙齒化石,年代測定距今180萬年,與亞洲如云南的元謀、印度尼西亞的桑吉蘭、格魯吉亞的德米尼等地發(fā)現(xiàn)最早的人類化石時代相近,為研究早期人類何時走出非洲來到東亞、東亞人類起源于何時等問題,提供了難得的線索。

王頠及研究團隊還在一些早期的洞穴堆積物中發(fā)現(xiàn)一種巨大的高等靈長類動物“巨猿”。巨猿是一種體型遠大于人類和猩猩的物種,曾經(jīng)被認為是人類的祖先,但后來被證實是人類演化樹上的一個旁支。另一重要發(fā)現(xiàn),是“祿豐古猿”的后裔。祿豐古猿是距今1000萬年到400萬年生活在云南和泰國的一種古猿,中國學者認為他可能是東亞早期人類的直接祖先,在400萬年之前絕滅于云南中部。王頠及研究團隊在布兵盆地發(fā)現(xiàn)的古猿化石,顯著區(qū)別于人類、猩猩和巨猿,但與“祿豐古猿”有相當程度的相似性,在與全球迄今發(fā)現(xiàn)的所有高等靈長類化石進行對比后,王頠發(fā)現(xiàn)這是一種迄今沒有被認識的古猿。2008年,英國的《自然》雜志報道了此項研究進展。目前,研究工作正在進行之中,這個發(fā)現(xiàn)有希望再次沖擊世界頂級的學術(shù)刊物。

在布兵盆地,王頠及研究團隊還發(fā)現(xiàn)一些很有價值的舊石器時代后期和新石器時代的遺址。如距今7萬年的人類化石,對現(xiàn)代人起源于本地、還是起源于非洲,提供了可靠證據(jù)。他們發(fā)現(xiàn)距今1.4萬年的人類頭骨化石,顯著區(qū)別于今天華南的人群,而與北京山頂洞人的形態(tài)特征非常相近,暗示在最后一次冰期,中國北方的人群可能南遷,生活在1—2萬年前廣西地區(qū)的人群,既擁有現(xiàn)代人的主要特征又保留著一些古老的形狀,這個地區(qū)早期人類的基因遠比我們想象的復雜和多樣。他們發(fā)現(xiàn)距今7000年的樹皮布石拍,是迄今發(fā)現(xiàn)最早的證據(jù),說明早期廣西右江地區(qū)的人群與南島語族的人群可能存在密切關(guān)系。

古人類學的研究,是一項探索性很強的科學工作,需要充滿激情,還需要突破各種艱難險阻的堅韌不拔的毅力。

1996年1月王頠女兒出生,孩子不滿4個月,他作為研究團隊廣西方面負責人,不得不擱下妻女到百色盆地考察,只有到晚上才能和妻子通個電話,問問母女倆的情況。回憶這段往事,王頠動情地說:“在妻子和女兒最需要的時候,我卻在野外,我覺得這是一生對她們的虧欠。”

對百色盆地的野外考察常常安排在夏天,上世紀90年代的十年間,王頠帶著研究團隊幾乎用雙腳走遍了右江兩岸高高低低的臺地。在野外調(diào)查的時候,午餐就是裝在背包里的兩個饅頭和一點咸菜,偶爾到群眾家吃一點稀粥,晚上回來在招待所食堂吃上一頓熱飯菜就是很好的享受。飯后大家聚集起來,討論一天的工作和計劃第二天的行程,王頠回憶道:“工作的確艱辛,但對科學的興趣讓人執(zhí)著,甚至可以說讓人著迷和興奮!”

組建全國最具影響力的廣西民族博物館

2005年,王頠博士畢業(yè),導師——中國地質(zhì)大學校長殷鴻福院士希望他留在中國地質(zhì)大學,建立一個研究團隊,專門從事古人類學研究工作,學校承諾免費給一套住房、提供20萬的科研啟動經(jīng)費、解決家屬的工作安排。然而,王頠最后還是決定回廣西。

王頠說:“我一是覺得,母校可以給我良好的科研條件,但廣西百色盆地大量的科學研究還沒有深入做下去,大量洞穴中保存數(shù)百萬年以來的人類起源和演化的秘密有待揭開;二是廣西的文化有極大的包容性,我深愛這里智慧而樸實的人們。我想,只要為科學、為國家做出成績,老師不會怪我的。”

2009年,組織上安排王頠擔任廣西民族博物館館長。在科研環(huán)境上,他面對的是一個新的學科領(lǐng)域;在行政業(yè)務上,他面對的是一個剛剛建成開館,各項業(yè)務機制和運營工作尚未完全開展起來的博物館。

“我愿意踏踏實實做出一番成績。”王頠言出必行。他轉(zhuǎn)而把精力投入到博物館建設中去,帶領(lǐng)民博團隊求真務實、開拓創(chuàng)新,圓滿完成一項又一項工作任務,博物館事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。通過5年的努力,王頠帶領(lǐng)民博團隊把廣西民族博物館建成全國最具影響力的民族博物館,成功創(chuàng)建“國家4A級景區(qū)”,并獲得“自治區(qū)文明單位”“自治區(qū)和諧單位”“自治區(qū)巾幗文明崗”“全國民族團結(jié)進步教育基地”等多項先進集體榮譽稱號;每年接待觀眾近80萬,先后接待江澤民、胡錦濤等國家領(lǐng)導人和國內(nèi)外諸多政要。

同時,王頠狠抓館里科研和人才隊伍建設,團隊科研水平大幅提高,目前送出去培養(yǎng)博士8人、碩士20人,成功創(chuàng)建“廣西文化及自然遺產(chǎn)保護與利用”自治區(qū)級人才小高地和特聘專家設崗單位。他引導全館重視藏品征集工作,館藏文物得到質(zhì)與量的提升,藏品數(shù)量由建館初期數(shù)千件增加到現(xiàn)今近4萬件(套),征集速度居國內(nèi)同類博物館前列。(5年新增藏品20000多件)。廣西民族博物館還建立民族紡織品研究保護實驗室,屬于全國首創(chuàng),開展豐富多彩的教育活動,特別是“暢享民歌”和“廣西國際民族志影展”等大型活動,影響深遠。

2009年到廣西民族博物館工作后,行政工作占據(jù)了王頠白天的大部分時間,但他從不敢荒廢自己的科研工作,除了延續(xù)20多年從未公休的習慣之外,王頠下班后和節(jié)假日時間大部分用在科研上,他說:“學問不能停下來,一旦停下,思維就跟不上國際步伐,就會落后,往后就難以追趕。”

由此,王頠每年要求自己在國際學術(shù)刊物發(fā)表1—2篇研究文章,迄今為止,他已出版專著3部,發(fā)表的文章50多篇,其中包括刊發(fā)在《科學》、《人類進化》和《科學通報》等國內(nèi)外權(quán)威學術(shù)期刊論文23篇。

除了獨具學術(shù)分量的科研成果,20多年在田野考察中一路“走”的王頠,也贏得了各級贊譽——他先后榮獲國務院政府特殊津貼、國家“百千萬人才工程”人選及“文化部優(yōu)秀專家”“自治區(qū)優(yōu)秀專家”“自治區(qū)特聘專家”和第五屆“全國優(yōu)秀科技工作者提名獎”等各項榮譽。

近期,王頠喜獲“第五屆全國杰出專業(yè)技術(shù)人才”榮譽稱號。對此,他語調(diào)樸實:“這是我人生最高的獎項,也是一個新的起點。感謝自治區(qū)黨委、政府對我們專業(yè)技術(shù)人員的關(guān)心和愛護,我將在自己的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)鉆研和奮斗,以更優(yōu)秀的成績?yōu)閲摇榭茖W文化事業(yè)做出更大貢獻。”