經濟學“畫家”布坎南

●本刊編輯部

當地時間2013年1月9日,1986年諾貝爾經濟學獎獲得者、公共選擇理論奠基人、憲政經濟學之父詹姆斯·M.布坎南(James M.Buchanan)在美國布萊克斯堡去世,享年93 歲。這位經濟學家最突出的貢獻是,他在公共選擇理論上的創建讓人們意識到,政治也可以用經濟的方法來分析。

也許最能準確表達布坎南貢獻的莫過于瑞典皇家科學院給予其的頒獎詞——“布坎南的主要貢獻在于,他將經濟學中個人間相互交換的概念移植到了政治決策的領域中。于是,政治過程便成為一種旨在達到互利的合作手段。但政治秩序的形成要求人們接受一套規則、一種憲法。這反過來又強調了規則形成的極端重要性和憲法改革的可能性。”而布坎南自身也曾說過“我們想要做的事情,就是把40年來人們用以檢查市場經濟的缺陷和不足的方法,完全不變地用來研究國家和公共經濟的一切部門”。

出生于美國南方、務過農、當過兵,著述頗豐、風格平實,布坎南被看作繼哈耶克之后又一代思想巨擘,在經濟學界乃至整個學界都有廣泛影響。這位自稱“田納西農民”的經濟學大師對自己的定位好比一位“畫家”。他在獲諾貝爾經濟學獎后的一次演講中說,“假如一位畫家只有紅色的顏料,那么他的畫將只有紅色的色調。這位畫家并不是有意選擇畫紅色的畫,然后再去購買紅色的顏料。他只是利用手中既有的材料,來做他能夠做以及必須做的事,同時在整個作畫過程中,也能充分享受創作之樂。借著這位畫家的創作,其他人能從中得到一些新的啟發,從而也給畫家帶來一些收入——這種善意的結果,讓這位畫家以為他的自傳式的文章取名為《勝過耕田》(英文:Better Than Plowing)。”

“諾獎之名并未將我推上智慧巔峰”

1919年10月3日,布坎南出生于美國田納西州的農民家庭,家境清貧但地位可謂顯赫。他的祖父曾任田納西州州長,父親在家族留下的大片土地上務農,且積極參與當地政事,頗受歡迎;母親則飽腹詩書、勤學不倦,直至布坎南就讀大學前一直為其輔導功課。

自小布坎南便就讀于“布坎南學校”——在這所以其祖父命名的學校完成了十年的基礎教育,大學(田納西師范學院)期間,布坎南學習興趣集中在數學、英語、社會科學包括經濟學,且其成績名列前茅,給這個來自鄉村的少年以極大的信心。布坎南畢業后獲得經濟學獎學金,到田納西州大學進修,于1941年獲得碩士學位。太平洋戰爭期間,布坎南應征入伍,大部分時間在巡弋珍珠港與關島的尼米茲上將號上服役,榮獲青銅星章,用他自己的話說“度過了四年有聲有色的軍旅生涯”。退伍后于1946年進入芝加哥大學研究所就讀,1948年在經濟系獲得博士學位。

此后的布坎南致力于開拓公共選擇研究領域。1955年,布坎南遠赴意大利研究,受到歐洲財政學派影響,1956年至1959年在弗吉尼亞大學等校任經濟學教授,并領導以政治經濟學和社會哲學為主要研究對象的托馬斯·杰斐遜中心;1962年與戈登·塔洛克合著出版公共選擇理論的奠基之作《同意的計算》,并與塔洛克共同創建公共選擇學會,出版了《公共選擇》這本權威雜志。1968年至1969年布坎南在加州大學洛杉磯分校任教,1969 至1982年在弗吉尼亞理工學院任教期間,與塔洛克一起創建和領導了公共選擇研究中心,該中心于1982年轉移至喬治·梅森大學,此后這里成為公共選擇理論傳播的大本營。1986年布坎南獲得諾貝爾經濟學獎。

1986年,瑞典皇家科學院授予布坎南(左)諾貝爾經濟學獎,授獎理由是,布坎南“發展了經濟和政治決策的契約論與憲法基礎”。

就在布坎南諾貝爾獎領獎致辭的結尾,他說道“‘諾貝爾獎得主’之名并未將我推上智慧的巔峰”,他在會上決定盡量避免那些因他的“諾貝爾獎光環”而來的活動邀請,他反對以諾貝爾獎為導向的科學精英主義,提出他和其他諾貝爾獎獲得者的觀點并不應該比其他人的觀點受到更多的尊重。

一方面,這是布坎南的謙遜之辭,另一方面,這確是這位經濟學大師一直以來所秉持的治學態度——反對特權,敢于不同,創造性地形成關于真實世界的設想,并以最適合研究者天賦的方法,展示這些設想之間的關系。在這種治學態度之上,他又深受兩位學者思想的影響——一位是他在芝加哥大學讀博時的導師奈特,這位全心追求真理、不憚質疑任何權威的質樸學者讓布坎南在六周內學會從經濟學角度看世界并自此成為市場秩序堅定的支持者;另一位則是他在離開芝加哥大學前夕偶然發現其作品的瑞典經濟學家維克塞爾,其“除非人人都贊成、否則就有人受損”等與布坎南不謀而合的觀點使之成為他的第二精神導師,在其領諾獎之時更是通篇以維克塞爾的語錄為主線。

布坎南堅持經濟學基本原理,認為經濟研究最重要的任務不應該是研究如何實現資源最優配置,而應該是研究人與人之間的“交易過程”,他堅守亞當·斯密經濟學傳統,堅持經濟學研究乃至社會科學研究的基本對象是人之“交易行為”、“交易過程”,而在這一基礎之上,以“經濟人假設、個人主義方法論、作為交易過程的政治”為三大假設前提,布坎南構筑起公共選擇理論大廈,指出只有把政治理解為人們在政治過程中的交易行為,才能真正發現政治的奧秘,且在這一領域,布坎南至少做出了“政府失靈理論、政府財政本質及打開政治投票的黑箱”三個方面振聾發聵的貢獻。而這一作為經濟學家的貢獻,被認為是將經濟分析方法對政治領域的一場學術殖民運動。因此,布坎南也被視為“經濟學帝國主義”的代表性人物。而其對規則的最初選擇即對憲政原則的關注,更是讓其成為政治哲學領域的偉大思想家、“憲政經濟學之父”。

現任公共選擇研究中心主任唐納德·布德羅認為布坎南對所有議題都思考深入,“他從來不膚淺,他也從來不把聰明等同于智慧和真理。他關心宏大的議題——發掘真相的合理方式、政府在經濟中的角色、政治的本質等,思考得很哲學且深刻”,在布坎南逝世后布德羅接受中國媒體采訪時說道,“在歷史上,很少有經濟學家既精通狹隘、形式化的分析,同時又能提供一些對社會和社會科學深遠且具哲學性的觀點。”

中國學者眼中的布坎南意義

自公共選擇理論傳入中國后,布坎南本人及其理論和實踐影響了一大批中國學者。

“稅收倫理學”研究者姚軒鴿評價布坎南一生“至誠向善、聚精根本”、有著“執著于人類社會治理根本問題的大智慧與大情懷”;

而在浙江大學公共管理學院副教授蘇振華看來,在不太嚴格的意義上,布坎南的離開宣告了一個時代的結束——芝加哥學派的所有自由主義大師至此全部凋零,“相比今天泛濫的工具經濟學家,超越學科邊界、構建宏大理論體系、深具時代問題關懷的如布坎南這一代思想家,像離群的孤雁,逆著風飛。他們走了以后,這樣的思想家恐怕就不大可能再現了”,蘇振華曾撰文感慨道。

大師已逝,其人其事、其思想精神則永存。

曾經受教于布坎南、在“布坎南小屋”(喬治·梅森大學公共選擇研究中心辦公室)與這位長者共同早讀過兩小時的北京大學法律經濟學研究中心聯席主任薛兆豐研究員在其紀念布坎南的文章中為我們這樣近距離地描寫了這位經濟學家更為真實的一面:

“布坎南勤奮過人,清晨開始工作,以別人沒空喘息的速度回信,自己的全集20 卷之巨;他平常文質彬彬,但也會兵戎相見;他忠實地給予學術朋友以大力的支持,曾經為加州大學洛杉磯分校的經濟學研究生項目找來第一桶金,但他也由于缺乏耐心,而與弗吉尼亞大學、加州大學洛杉磯分校和弗吉尼亞理工大學都不歡而散;他對計量經濟學相當質疑和排斥,但對博弈論則熱情擁抱;他桃李滿天下,但只有極少數學生能成為他真正的入室弟子;他沒有來過中國,但他盛贊華人學者楊小凱,為其英年早逝深表惋惜”……

薛兆豐在文末總結道:“恪守經濟學教訓,解構了政府黑盒和官員動機,捍衛個人自由,并通過憲政經濟學研究不懈地追求平等,是布坎南教授留給后人的珍貴精神遺產。”

盡管布坎南在生前并不愿意過多談論中國,認為其理論植根于西方文化傳統和價值理念,并不一定適用于古老的東方土壤,但其在1998年回答中國經濟學家汪丁丁的訪問中有關中國改革的寥寥數語卻發人深省:“關于(中國)市場導向的改革,至關重要的是把這些改革置于對法律與制度框架的必要性的理解之上,在這一框架內,人們能夠履行各自在市場中的職能。關于財產和契約的法律,關于以老實的態度進行交易的傳統,這些都是非常重要的,沒有了這些東西,市場導向的改革就毫無意義可言。”

無論在經濟領域還是政治領域,只有有效的“法律和制度”才能確保全體公民的共同利益,對“程序正義”的重視、對規則高于一切的認知,被視作布坎南的思想精華。

同樣深受布坎南思想影響、并曾經統校過布坎南經典《憲政經濟學》中譯本的中國社科院農村發展研究所研究員馮興元認為布坎南的理論“把政治和經濟打通了,兩張皮變成了一張皮”,“其思想確為一些尋找中國治理藥方的有識之士提供了寶貴的邏輯和思路”;“雖然國情不一樣,但不影響他的理論在中國做一些修正后的解釋”。

清華大學中國與世界經濟研究中心主任、前中國人民銀行政策委員會委員李稻葵認為布坎南作為公共選擇理論鼻祖,使政治與經濟的關系更加密切,“其理論告訴我們:經濟改革絕不僅僅只是經濟問題,同時也是政治問題,經濟改革與政治改革密切相關”;姚軒鴿則更為直接地指出布坎南的公共選擇理論對當下中國而言,其最重要的啟示在于“要真正增進全社會和每個國民的福祉總量,關鍵在于如何有效約束公權力,首要是要有效約束政府的征稅權力。”

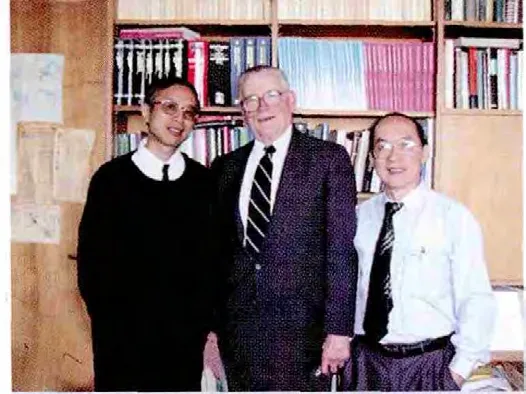

與華人經濟學家楊小凱(左)、黃有光(右)

這位經濟學大師級的“畫家”已然在其“畫布”上留下了恢弘的創作,“我們最好的懷念方式就是認真閱讀、理解并積極應用這些寶貴的理論和分析方法,希望能夠對中國的制度變革和社會進步起到一定的促進作用”,北京大學經濟學教授夏業良如是說。■