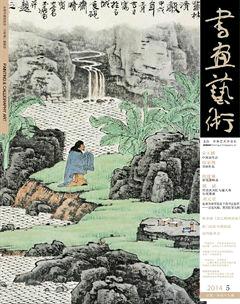

崔彥輔《虎丘晴嵐圖卷》研究

林琰

元代畫家崔彥輔存世的作品有4件:《吳興清遠圖卷》《溪山煙靄圖軸》(紙本設色,縱71厘米,橫39.2厘米,臺北故宮博物院藏)、《虎丘晴嵐圖卷》《墨蘭朱杏圖》(王伯敏記載此圖:“彥輔自題款外,圖下有周仁跋,稱其為‘文敏之外甥,周仁生平待查”,質地、尺寸和藏地均不詳)。其中,《吳興清遠圖卷》的母本來自趙孟頫,主要是小青綠一路的山水畫。《溪山煙靄圖軸》則是水墨寫意山水,王己千1963年觀賞此畫后,認為是偽作。其中《虎丘晴嵐圖卷》后的明人題跋最多,且真偽多無爭議,蘊含了較多信息。

該手卷原屬實業家華繹之(1893年—1956年)舊藏,2011年被其后人捐贈給無錫博物院。該手卷包首的題簽上有佚名楷書“元崔遵暉虎邱圖”7字,裱頭所用的綾錦較古,當是清以前的舊裱。引首處有清人胡枚玉箸篆書“虎丘晴嵐”4字。胡枚其人,生卒年不詳,字梁園,浙江石門縣人。乾隆乙卯(1795年)進士,官至戶部郎中,曾任貴州學政,喜治印,作《廣印人傳》。引首右下方鈐蓋“深柳讀書堂”朱白文方印,左邊鈐白文方印“胡枚之印”和朱文方印“黔陽學使”,筆者認為“深柳讀書堂”一印應與胡氏無關。胡氏四字篆書結體雋秀,線條自然流暢,墨色亦有濃淡變化。前隔水用米黃色暗花綾,畫心起首處的右下角鈐蓋“訥庵”白文方印和“吳門繆氏珍賞”朱文長方印,后者乃是清代蘇州藏家繆曰藻(1682年—1761年)的印章,但不見于《寓意錄》一書。畫心最左下方處的“文與殹”白文方印,印色與“訥庵”白文方印比較接近。文獻載崔彥暉“善篆隸詞賦,畫亦超詣,隱居賣藥鹽橋。”“訥庵”與“訥庵秘玩”二印曾見于米芾《小楷書向太后挽詞》(紙本,縱30.2厘米,橫22.7厘米,北京故宮博物院藏)本幅,疑是明代蘇州畫家陳謙(生卒年不詳)之印,陳氏號訥庵逸人,善于偽作趙孟頫書法。

1346年4月16日,畫家與友人張堅虎丘游玩后,恰好案頭有素紙,于是憶作了是圖。畫面構圖疏落有致,山石大小間隔的安排頗為熟練,皴筆不多,依稀看得出源自“董巨”一系,卻使人很難看出具體的師承和筆墨特點,整體風格較之明初和南宋而言,都大不相同。山石的筆法處理最能體現一個畫家的藝術特點,該圖的山石卻多用很淡的墨線勾勒輪廓,山石的底部偶用淡淡的短條子皴,可以視為披麻皴的一種變體。就元代畫家而言,這種畫法似乎和陸廣(生卒年不詳)和盛懋(生卒年不詳)的某些作品更為接近一些,但不及盛懋剛硬,審美格調與大的藝術氣息不脫黃公望和倪瓚的窠臼。畫中所有的樹木均不先作樹枝,而是以墨點點成,這種處理手法源自五代董源。北苑畫中的樹木,遠望似樹,近看不類,實乃依憑墨的點綴而成樹形。崔畫中,無論山石,還是樹木,以及人物建筑的處理,均顯示出畫家深諳畫理(尤其是董畫)的特點。畫心右上方處的30字楷書題識:“至正六年(1346年)四月十六日,與張堅子白游虎丘歸,適案頭有素紙,因作圖以贈之。”后款署“彥輔”二字,其下鈐蓋“遵翚”朱文方印。款署作平頭款,也吻合了元代繪畫的款式特點,所以是圖定為元末明初當無大的問題。

卷后題跋較多,其中陸治題寫的是一首七律詩:

闔閭親戰惜吳鉤,拂拭腥文閟此丘。斫斷兩崖千古壯,中分二帥百王羞。疑生光怪沉陰起,未死鉛華淑景流。莫向浮屠高處望,吳宮花草不禁秋。

后款署“包山陸治”,并鈐蓋“陸氏叔平”白文方印和“有竹居”白文方印。

陸師道行書題寫的亦是七律詩:

碧殿虛無對掩□,白云回合瑣空山。茗生石面銷塵跡,月印潭心凈客顏。千載風流如可想,一時清勝欲忘還。何當便借西林月,當臥煙霞洞壑間。

后款署“五湖陸師道”,并鈐“陸氏師道”白文方印和“戊戌進士”朱文方印。

錢轂寫的是兩首五言詩:

朔雪遍原野,長空一望迷。村墟分遠近,畦逕失高低。眩目銀花亂,沾衣絮點批。西丘更奇勝,乘興共扳躋。

隔水望云闕,穿林度玉橋。澗流迷走壑,松勢失干霄。未減山陰興,爭歌黃竹謠。夜歸舟晃耀,擬作月輪標。

后款識:“右雪中同友人山塘泛舟,就登虎丘之作,錢轂。”后鈐“叔寶”白文方印和“縣聲室”朱文方印。另錢詩的右側尚有一“詠花”朱文長圓印。

陸安道的行草書七律詩:

五月山中送遠游,相逢又是菊花秋。坐談客路風塵惡,轉愛家山云樹幽。天外巒容并錦障,池中劍氣逼高樓。珮環它日挌明月,更擬相從爛漫游。

款署“陸安道”,鈐“陸氏子行”朱文方印。

文嘉行書七律詩:

郭外風輕泛野航,春來三度到山堂。看碑每憶顏刑部,對酒難忘白侍郎。依閣流云千頃碧,鑿池神劍幾時荒。生公說法今何處,依舊中座月一方。

款署“茂苑文嘉”,鈐“文氏休承”白文方印和“蕭閑齋”朱文長方印。

文仲義七律詩:

石上丹楓簌簌飄,暮秋天氣雨蕭蕭。山藏寺里煙霞舊,劍沒池中霸業銷。陸羽茶經泉費品,支公鶴澗月空標。從來合有興亡事,不用臨風嘆寂寥。

款署“文仲義”,下鈐“文氏道承”白文方印以及一枚難以辨識的白文方印,款字左側又“詠花”朱文長圓印。

張鳳翼行草七絕詩:

西來多少翠夫客,虎阜云開鷲峰。日落歸舟山下過,只聞歌吹不聞鐘。

款署“張鳳翼”,下鈐“杜圻山樵”白文方印和“張伯起”白文方印。

王轂祥五律詩:

蘭若閟林丘,花朝共此游。風傳鈴閣韻,雨蓋劍池流。俯瞰千人石,高憑百尺樓。當歌還對酒,應賞未回舟。

款署“轂祥”,下鈐“祿之”朱文方印和“冢宰之屬”白文方印。

周光行楷七律詩:

錦席高云愜勝游,山中小閣敞虛幽。上方促坐蘭熏合,空界聞香桂玉浮。日落諸嶺室孤岝(?),秋清平莽接長洲。相攜酣覽同真逸,片雨催還上小舟。

款署“周光”,下鈐“青嶼外史”朱文方印和“韜叔氏”白文方印。

沈大謨七律詩:

中秋余興續清游,西閣逶迤山更幽。片片飛云歸鳥亂,蕭蕭落木晚風稠。尊前忽送催詩雨,欄外平吞入畫洲。不厭登臨頻載客,筆床茶灶共扁舟。

款署“沈大謨”,下鈐“禹文父”白文方印和“茂苑玄少”朱文方印。

福懋七律詩:

東江月色到西丘,此際何人不重秋。百億山河水鑒里,幾番歌舞劍池頭。芙蓉影落金波凈,桂樹聚依玉砌幽。仙吏適徑天路返,一陪清遠故鄉游。

款署“福懋”,下鈐“沙門福懋”朱文方印和“懋道人印”白文方印。

黃姬水五言詩:

吳岳標神秀,城西奠虎丘。樓臺山外出,巗壑寺中幽。石凈飛徑月,池寒埋劍秋。白公聞逕后,歌舞四時游。

款署“黃姬水”,下鈐“淳父”朱文方印、“士雅山人”白文方印、“凝碧亭”朱文方印。

明人諸家題詩至此結束,在卷尾尚有“傳經堂鑒賞”白文長方印、“訥庵秘玩”朱文方印、“吳門繆氏珍賞”朱文長方印三方鑒藏印。后隔水則是款署“覺阿”的行書七律詩:

畫船簫鼓日紛紛,誰□荒丘吊夕曛。古澗一泓治吳水,僧樓千頃望齊云。埋香塚廢花空嘆,說法人來石不聞。古鼎千年銷亦炬,云雷何處訪漁父。時靜月樓火,周鼎毀。

一杵疏鍾出水圓,吳宮興廢問嬋娟。三千歐冶魚腸劍,十八吳鬟鴨嘴船。耽曲何戡無舊伴,攀條張緒自當年。千人石是三生石,重話前游意惘然。

款署:“癸卯三月朔,游虎丘得詩二詩附錄圖后,呈茝塘三兄政之,覺阿觀。”下鈐“覺阿禪意”朱文方印。該題詩文字所用紙墨明顯晚于前者,此處的癸卯年當是1903年。

存世的幾件款署“崔彥輔”畫作,風格皆相差甚遠,造成“標準風格”難以建立的窘境,使得崔氏作品的鑒定缺乏對比辨識的依憑。筆者以為《虎丘晴嵐圖卷》的時代風格吻合了公元14世紀末至15世紀初期的繪畫分期,但款識偽造。因為崔氏沒有書法墨跡存世,文獻僅記載他“工篆隸”,那么該手卷完全可以稱作“崔彥輔”款的佚名元畫。令人不解的是,畫作上的款識:“至正六年(1346年)四月十六日,與張堅子白游虎丘歸,適案頭有素紙,因作圖以贈之”,而這個時候,崔彥輔的生母趙淑端(1318年—1373年)才28周歲,此時的崔彥輔絕對不會超過12歲,一個垂髫之齡的孩子豈能作如此水準的繪畫?更遑論與人游玩虎丘,而且在繪畫上用一個近乎中老年人的口吻對之題識,實顯得荒謬之極,因為徐一夔文獻中明確記載:“夫人生實延祐五年戊午十月乙卯也”,“洪武六年癸丑十月十又四日以疾卒。”基于此,該手卷當是一件藝術水平極高的無款元畫,它的入藏無疑提高了無錫博物院的書畫收藏水平,某種程度上填補了元代書畫的一些學術空白,學術意義極大。

(作者單位:無錫博物院)