重提價值投資

張興軍

享有盛譽的股神沃倫·巴菲特曾經有過這樣一段學習經歷。他大學畢業后,為了聽本杰明·格雷厄姆的投資課程而申請了哥倫比亞大學的研究生。研究生畢業后,巴菲特回到老家做了股票經紀人,三年后又到格雷厄姆創辦的投資公司學習了兩年的實操經驗。后來,巴菲特成立了他自己的投資公司,從事股票交易和基金管理,并最終成為世界最賺錢的公司之一伯克希爾·哈撒韋公司的締造者和靈魂人物。

如今的巴菲特已經是一個令全世界投資者高山仰止的人物,僅僅憑借“投資股票”本身就打造出了一個商業帝國,這是前無古人的事業。也正因為此,格雷厄姆與巴菲特之間有關價值投資的理論與實踐的傳承,為后來的投資者所津津樂道。

格雷厄姆曾經有過這樣一句話:“我的聲譽——無論是一直以來的,還是最近被賦予的,似乎全都與‘價值這個概念有關。但是,我事實上真正感興趣的僅僅是其中用直觀而且確鑿的方式呈現的那一部分,從盈利能力開始,到資產負債為止。至于每個季度的銷售額增長率變動,或者所謂的‘主營業務收入包含還是不包含某些具體副業,類似模棱兩可的事情,我從來不放在心上。最重要的是,我面向過去,背對未來,從來不做預測。”

格雷厄姆的價值投資理論與實踐,部分體現在他和多德合寫的《證券分析》一書中。后來他又撰寫了《聰明的投資者》一書,為非專業投資者打開了又一扇理性投資的門。至于格雷厄姆或者巴菲特傳授給信徒們多少“實操”的經驗,那就仁者見仁、智者見智了。

當下重提價值投資理念可以說正當其時,格雷厄姆的那句話也足以警醒世人。一方面,股市又見喧囂,上一波從2007年走來的投資者已經基本忘卻了彼時的痛,盲目和從眾的姿態再一次呈現。市場上,一批批的大師又開始傳經論道吸引著一波又一波的擁躉。不久的將來,理性投資者和非理性投資者的洗牌又將開始。

另一方面,互聯網投資熱潮正處巔峰。傻錢紛呈的VC世界,吸引了一波又一波的創業者涌入其中。PE潮和互聯網淘金熱,也正面臨一次披沙瀝金的過程,這一次有可能是新一次互聯網泡沫的開始。面向過去,背對未來,不難發現那些熱衷于賺快錢且短視的公司,最多是各領風騷幾年,最終總是逃不掉“曇花一現”的宿命。

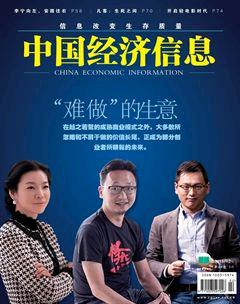

本期雜志的封面文章以《“難做”的生意》為主題,探尋姬十三、張紅梅MAY和申音等運營他們各自的新銳創業項目的價值邏輯。這幾個創業項目的共同點是,他們選擇的都是注目于別人和忽略的長尾價值,看好行業的未來,并做一些別人尚未做過或做好的事。某種程度上,他們正是價值投資的擁躉。

再好的機會,再大的價值,都屬于那些執著的價值投資者,借用陳年最近反思凡客時說的那句話就是“那些湊熱鬧的企業終將煙消云散”。endprint