收藏家族的前世今生

蔣成龍

1938年的1月,佩吉在倫敦開辦了一家現代藝術畫廊。在眾多朋友的幫助和建議下,畫廊運營得非常成功。達達主義畫家馬塞爾·杜尚(MarcelDuchamp)是佩吉于1920年前后在巴黎生活時結識的一位老友。正是他為佩吉介紹了眾多畫家,教導她當代藝術與審美格調,并為畫廊的幾次展覽出謀劃策。此外,佩吉也會承辦一些雕塑或綜合展覽,參展者不乏如今人們眼中的經典現代藝術大師。

盡管畫廊看起來一帆風順,也闖出了相當的名號,豈料第一年的經營卻讓佩吉損失了600英鎊。她開始思索其它更加有效的方式來達到自己的藝術理想和經營目標,最終,一個當代藝術的博物館在腦海中漸漸清晰起來。這個想法也極大地受到了叔叔所羅門的啟發,因為兩年前他與希拉剛剛共同在紐約創辦了“所羅門·R·古根海姆基金會”。

于是在1939年6月22日的一個告別派對后,佩吉正式關閉了畫廊,并開始與英國藝術史學家、批評家——赫爾伯特·里德(Herbert Read)共同商議,準備在倫敦開辦新的當代藝術博物館。起初,她準備了4萬美元用于博物館的運維開銷,不過這點預算遠遠無法滿足她的野心。當年8月,佩吉來到巴黎,為博物館擬將籌辦的首次展覽籌集展品,至于展品的選擇主要參考了赫爾伯特為她列出的清單。可是當她出發不久,第二次世界大戰隨即爆發,致使這一計劃不得不被取消。

不過戰爭的陰霾并沒有將佩吉的熱情擊垮,反而激起了她那猶太人基因中與生俱來的敏銳。考慮到戰亂中人人急于將藝術品出手變現,佩吉靈機一動,轉而開始大量購入藝術品,而收購目標依然是此前赫爾伯特為她列出的清單上那些藝術家的作品。在這段期間,佩吉的生意可謂是風生水起,門庭若市,幾乎已每天一件作品的速度瘋狂地進行低價收購。最終,她人手了10幅畢加索、40幅恩斯特、8幅米羅、4幅瑪格麗特、3幅曼·雷、3幅達力、1幅克利、1幅帕倫(Wolfgang Paalen)、1幅夏加爾以及眾多其他藝術家的作品。這些作品收購時的價格如此之低,以至于現在恐怕連其中任何1幅也買不到了。

就在德國人占領巴黎之前,佩吉不得不逃離到了法國南部。一方面為了躲避戰亂,另一方面也為了保護自己心愛的藝術品,以及那些藝術家伙伴們。直至1941年夏天,她才動身前往紐約,并在那里開辦了一家名為“本世紀藝術”的畫廊(The Art of This Century Gallery)。說是畫廊,其實主體就是佩吉一直在追求的博物館。在畫廊的4個展室中,其中3個都是向立體派、抽象派、超現實主義和動態藝術致敬的展覽館,而只有1個是商業性畫廊。

在此期間,她也積極贊助和推廣美國本土,以及來自澳洲、德國等地的眾多藝術家。直至1947年,她關閉了畫廊,回到了歐洲,并最終決定在意大利的威尼斯生活。她在那里開始游走于各個藝術機構和展廳,積極為自己的藏品策劃、組織各類展覽,并致力于推廣更多藝術家的作品。她的收藏可謂是歐洲最富盛名的展覽之一,并成功推出了眾多美國藝術家的作品。直至20世紀60年代,她幾乎停止了收藏活動,幾乎將全部精力都投入到藏品的展覽和推廣上。

時至1969年,她開始將藏品租借給所羅門·R·古根海姆博物館展出,并最終在1976年決定將藏品連帶她的住所一同捐獻給了基金會,成為了如今基金會旗下的“佩吉·古根海姆藝術館”。

此后,佩吉一直在威尼斯安度晚年,直至1979年在意大利的坎波桑皮耶羅(Camposampiero)病逝。她的骨灰被安葬在住所處(如今的佩吉·古根海姆藝術館)的雕塑園內,與她的愛犬相伴長眠……

現代博物館的典范:

貫穿古今、聯通世界的連鎖經營

自從基金會成立后,古根海姆博物館便一直在基金會的名義下運營。與其說是博物館,倒不如說如今它變成了一個“博物館群集”,以連鎖方式運營。除了設在美國紐約的總部,在西班牙畢爾巴鄂、意大利威尼斯、德國柏林和美國拉斯維加斯擁有4處分館。作為非營利的永久性機構,為社會發展提供服務的同時,為藝術的可能性提供了更多的機會。2006年7月又與阿布扎比政府簽訂合同,在當地建立一個新的分館。

首任館長希拉·馮·雷貝在任期間,博物館的館藏已經相當豐富,但由于希拉對于藝術具象化的排斥,諸如雕塑作品這種以“有形”存在的藝術形式一直被排除在博物館的收藏范圍之內。

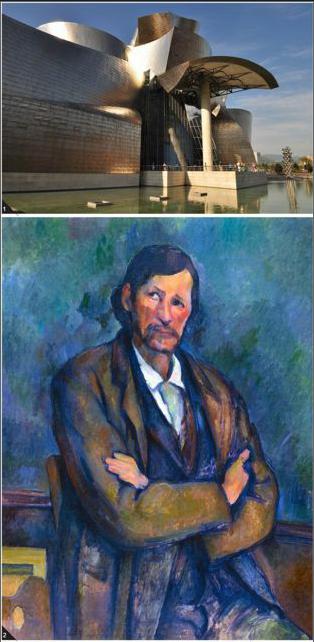

此后的第二任館長詹姆斯·約翰遜·斯威尼則不像希拉那樣偏執,可以說是擁有更寬闊的藝術視野與感受力。為了彌補美術館收藏的嚴重空缺,自他于1960年任職以來先后收購了大量包括布朗庫西(Constantin Brancusi)、亞歷山大·阿契本科(Alexander Archipenko)、考爾德(Alexander Calder)、恩斯特(Max Ernst)和賈科梅蒂(Alberto Giacometti)的青銅雕刻以及其他重要作品,如塞尚(PaulCezanne)的《抱著雙臂男子》(Manwithcrossed arms),抽象表現主義的德庫寧(Willem deKooning)、克萊因(Franz Kline)、波洛克(JacksonPollock)等的作品均被列入收藏的范圍。

在博物館正式開放不久后,詹姆斯便辭職離開,并于1961年由下一任館長托馬斯·M·梅塞爾(Thomas M.Messer)接任了職務。除了延續詹姆斯的任務,繼續擴充博物館的收藏之外,他最重要的任務和成就之一便是重組了新的管理團隊。在他任期的27年內,不僅延續了博物館長、短期展覽的主要業務,更開始著眼于為館藏作品進行圖錄編冊和出版發行。另外也開始組建學術研究的團隊,并為其提供平臺。在梅塞爾的領導下,博物館憑借豐富的藏品,優秀的展覽策劃和執行,再加上學術研究和出版活動,為博物館的發展創造了一個新的高峰。

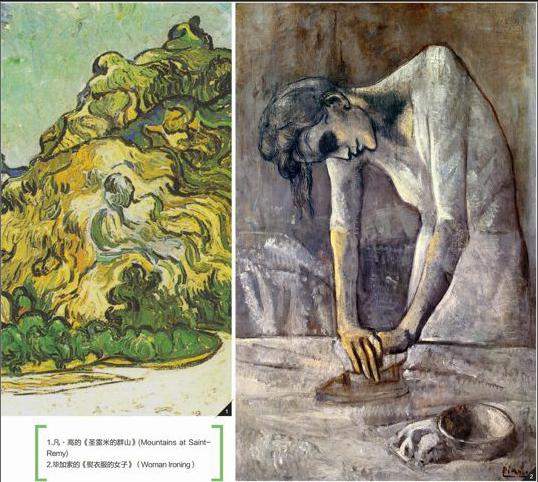

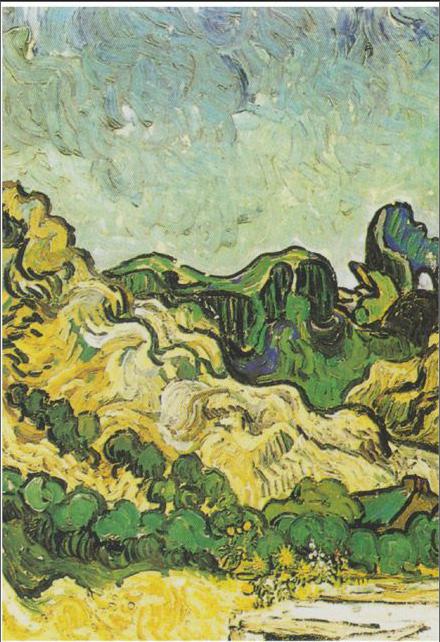

此后,博物館又先后從賈斯丁·K·贊豪瑟爾(Justin K.Thannhauser)及其夫人希爾德(HildeThannhauser)處或的了大量的捐贈及遺產,極大地增加了博物館對于畢加索、莫奈和巴黎畫派藝術家的收藏。贈品列表中包括了凡·高的《圣雷米的群山》(Mountainsat Saint-Remy)和畢加索的《熨衣服的女子》(WomanIroning)。

當然,除此之外還有上文提到的佩吉·古根海姆所捐贈的大量藝術作品,大大豐富了叔叔原本缺乏的超現實主義和早期戰后美國“姿態風格繪畫”(gesturalpainting)作品。

實際上,自從博物館成立至今,一直致力于將來自全世界各地的優秀藝術品集中在基金會旗下的博物館進行集中展覽,并通過與全球不同國家、機構進行合作,將歐美藝術品輸送到世界的每個角落。包括德意志銀行、俄羅斯圣彼得堡愛爾米塔什國家博物館(StateHermitage Museum)、奧地利維也納藝術史博物館(Kunsthistorisches)等國際知名機構都是其主要和長期的合作伙伴。包括中國在內,基金會一直在尋求與亞洲地區的深層合作。

古根海姆模式帶來了全球轟動效應的是在西班牙的畢爾巴鄂建立分館。一座博物館帶來一座城市的復興讓古根海姆模式為人所知。一度有130多個城市想與古根海姆合作建立分館。在全球建造古根海姆博物館群幾乎就是個偉大的事業,也給本部帶來了無數的利好。目前古根海姆已經在全球建立了5大分館,時至今日,古根海姆基金會與它旗下的博物館憑借連鎖經營的模式和全球化策略,成為世界博物館領域一個不容忽視的趨勢……endprint