電針加艾盒灸治療寒濕凝滯型原發性痛經45例

羅興文

關鍵詞:電針療法;艾盒灸;寒濕凝滯;原發性痛經

中圖分類號:R271.11+2 文獻標志碼:B 文章編號:1007-2349(2014)12-0044-02

痛經是婦科臨床常見病、多發病之一,可分為原發性痛經和繼發性痛經兩種。原發性痛經[1](Primary Dysmenorrhea,PD),又稱功能性痛經,是指生殖器官無明顯器質性病變而發生的經期腹痛癥,臨床表現以月經周期伴有痙攣性的下腹痛為主證,可持續1~3 d,并伴有惡心、嘔吐、腹瀉、頭暈、頭痛、臉色蒼白和疲乏等癥狀,偶有暈厥或虛脫,是影響婦女正常工作和生活質量的常見原因。多發于青年未婚女性,另有報道青春期約有50%的女孩發生痛經[2]。針灸治療痛經具有簡、便、廉、效等特點,通過針刺艾及灸腧穴,可以達到疏通經絡,調理沖任,止痛的目的。筆者對45例原發性痛經患者采用電針加艾盒灸治療,取得一定療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 85例患者均為門診病人,采用隨機方法將其分為電針灸盒組和藥物組。電針灸盒組45例,年齡最小14歲,最大35歲;病程最短5個月,最長17 a;未婚34例,已婚11例,疼痛持續時間最長者3 d,最短者3~7 h;藥物組40例,年齡最小13歲,最大34歲;病程最短3個月,最長14 a,未婚28例,已婚12例,疼痛持續時間最長者2 d,最短者2 h;統計學處理,2組一般情況具有可比性(P>0.05)。

1.2 診斷標準 參照衛生部《中藥新藥臨床研究指導原則》及《婦產科學》[3]中的診斷標準擬定原發性痛經的診斷標準:多發生于月經初潮后2~3年的青春期或未生育的年輕女性,但也見于生育婦女。月經期下腹墜痛,婦檢無陽性體征,即經婦科及B超檢查,生殖器無明顯器質性病變者,排除子宮內膜異位癥及子宮腺肌癥、盆腔炎等引起的繼發性痛經。《中醫病證診斷療效標準》[4]:經前或經期小腹冷痛,得熱則舒,經行不暢,月經后期,經量少,經血色紫黯有塊,形寒肢冷,小便清長,伴腰部酸痛,肛門墜脹,惡心嘔吐,頭暈乏力,嚴重時面色發白出汗,甚至休克等全身不適癥狀。苔白,脈細或沉緊。

2 治療方法

2.1 電針灸盒治療組

2.1.1 電針治療 取穴:天樞、關元、子宮(神闕穴下4寸,旁開3寸)、陰陵泉(雙)、血海(雙)、地機(雙)、三陰交(雙),治療前囑患者排空小便后仰臥,皮膚用碘伏棉球或75%酒精棉球(對碘過敏者使用)消毒后,采用30號1.5~2寸毫針(根據患者胖瘦體型來選擇針的長短)以指切進針法直刺天樞、關元、子宮1~1.5寸,待針下沉緊后施捻轉補法,以針感向會陰部傳導為佳,再刺雙側血海、陰陵泉、三陰交、地機 1~1.5寸,提插捻轉結合,得氣時針感向大腿或下腹部方向傳導為宜,在得氣的基礎上施予提插捻轉補瀉手法。臨癥加減:腹痛有瘀塊,氣滯血瘀:加合谷、太沖、次髎,用瀉法;經行則少氣乏力,氣血不足:加脾俞、足三里,用補法。針刺并施行補瀉手法后,用康嶺牌電針儀施予低頻率的電針治療代替手法刺激,主要選取雙側子宮、地機、血海、足三里、三陰交穴,每次使用2組線4個穴,各穴交替使用,每日治療1次,每次治療時間為30 min。

2.1.2 艾盒灸治療 當針刺并上好電針后,用12 cm×20 cm大小的艾灸盒,放置在以關元穴為中心的腹部,點燃兩節約4 cm的艾條均勻地固定于艾灸盒內并開始施灸,初灸溫度較低時,將艾灸盒加上蓋子,隨著溫度增高,則將蓋子移偏呈半蓋狀,直至完全移開蓋子,以患者感覺溫熱舒適不灼燙為宜,并注意詢問患者感覺,以防燙傷皮膚。灸法與電針同時進行,同樣一天治療1次,用TDP神燈或紅外線燈照射外露的下肢。經前5~7 d開始治療,每日1次,連續治療7 d為1個療程,治療3個療程即3個月經周期后統計結果,評定療效。

2.2 藥物組 痛經發作時,口服吲哚美辛腸溶片:開始時每次服50 mg,若未見不良反應,每日服3次;疼痛未明顯減輕者,可加服延胡止痛片,每次4片,每日3次,疼痛消除則停藥。3個月經周期為1個療程,共治療3個月經周期,以觀察療效。

3 療效標準與治療結果

3.1 療效標準 參照《中醫病證診斷療效標準》。臨床痊愈:3個療程治療后主要癥狀及伴發癥狀完全消失,隨訪2個經期未見復發;顯效:3個療程治療后主要癥狀明顯改善,疼痛減輕或疼痛消失,但不能維持3個月以上;有效:伴發癥狀全部或部分消失;無效:3個療程治療后主要癥狀及伴發癥狀均無明顯改善。

3.2 治療結果

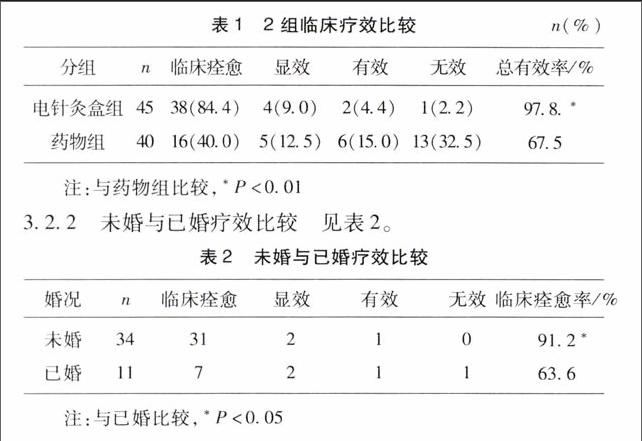

3.2.1 2組患者療效比較 見表1。

3.2.2 未婚與已婚療效比較 見表2。

4 討論

痛經是臨床常見的病癥之一,臨床上分為4種:(1)原發性痛經;(2)繼發性痛經;(3)充血性痛經;(4)膜樣性痛經[5],以原發性痛經為多見。原發性痛經的發病機制復雜,可能與內分泌失調、子宮收縮異常、子宮缺血、缺氧、子宮峽部神經叢的刺激以及精神等角度有關[6~7]。表現為年輕未婚女性,痛經于經血出現不久,痙攣性下腰痛,具有間隙性癥狀,可持續數小時,一般不超過12h。婦科檢查無盆腔器實質性病變。

原發性痛經屬于中醫“經行腹痛”、“室女痛經”的范疇,病因多與外邪侵襲、臟腑功能異常及情志失調有關,病機以實證為多,“不通則痛”,亦有虛證“不榮則痛”等。筆者在臨床中體會到,痛經雖有寒熱虛實之分,但原發性痛經多數以寒濕凝滯證型為主。正如《諸病源候論》所說:“婦女月水來腹痛者,由勞傷氣血,以致體虛,受風冷之氣客于胞絡,損傷沖任之脈”。針刺在治療痛經時可直達深部,不僅表現出明顯的鎮痛作用,還可改善機體的免疫功能紊亂狀態,通過對機體免疫功能的調節而達平衡止痛[8-9]。用溫灸治療痛經,可助陽祛寒,溫通血脈,通過經絡傳導,起到溫經通陽的作用。吳儀洛在《本草從新》中說:“艾葉苦辛,生溫熟熱,純陽之性,能回垂絕之元陽,通十二經,走三陰,理氣血,逐寒濕,暖子宮,止諸血,溫中開邪,調經安胎……火能透諸經,而除百痛。” 關元為“小腸募,三陰任脈之會,言元氣之關會也,為女子蓄血之處”。三陰交為肝、脾、腎三條陰經的交會穴,關元穴與三陰交搭配使用,二者合用可調整肝、脾、腎三條陰經,有通調沖任、疏肝健脾、養血活血、補腎益精的作用,以調經通下焦為先;既可養血又可活血,既可理氣又可健脾除濕。通過選取恰當的穴位,應用電針結合艾盒灸治療原發性痛經效果十分明顯。

從觀察結果來看,藥物組治療痛經總有效率較電針艾盒灸組明顯低,說明電針艾盒灸組的綜合療效優于藥物組。在治療中還觀察了電針艾盒灸組中不同的婚況對治療效果的影響,結果未婚女性的好轉治愈率都明顯比已婚者高。本法治療原發性痛經療效十分顯著,多數能達到立竿見影的效果,且具有操作簡單、使用方便、副作用小,費用低廉等特點,值得臨床推廣。

參考文獻:

[1]李美芝.婦科內分泌學[M].北京:人民軍醫出版社,2001:234.

[2]劉敏如,吳世明.世界傳統醫學婦科學[M].北京:科學出版社,1999 .

[3]樂杰.婦產科學[M].北京:人民衛生出版社,2003.347-348.

[4]ZY/T001.1~001.9-94,中醫病證診斷療效標準[S].

[5]胡萍,陳尚杰.溫針灸治療原發性痛經的臨床觀察[J].實用中西醫結合臨床,2005,(6):21.

[6]Dingfelder JR.Primary dysmenorrheal treatment with prostaglandin inhibiters:a review[J].Am J Obstet Gynecol,1981,140(8):874.

[7]Anne Raehel Davis,MD,Carolyn L.Westhoff,MD.Primary Dysmenorrhea in Adolescent Girls and Treatment with 0ral Contracepfives[J].J Pediatr Adolesc Gynecol,2001,(14):3-8.

[8]賈紅玲,張永臣,單秋華.針刺鎮痛的中醫理論與西醫神經內分泌免疫網絡調節[J].針灸臨床雜志,2006,22(9):6-7.

[9]王沉.針刺鎮痛與免疫機制關系的研究[J].遼寧中醫雜志,2001,28(3):171-172.