大吳泥塑:貼一出世間百態

謝凱

大吳泥塑,以其特有的“多層貼塑”技藝成為中國泥塑中的一朵“奇葩”。在延續700多年的歷史中,雖然歷經風雨、起伏跌宕,但仍然一路綻放。

在中國,叫“大吳”的村落有很多,然而以泥塑聞名的只有一個,它就是廣東省潮安縣浮洋鎮的大吳村。自南宋末年泥塑藝人吳靜山為避中原戰亂,攜家眷南遷至此,泥塑在這片土地上已延續了700多年,成為當地最具代表性的特色民俗文化符號——大吳泥塑,與天津泥人張、無錫惠山泥人并稱為“中國三大泥塑”。

在700多年的歷史長河中,大吳泥塑一路跌宕起伏,經歷過全村“人人會泥塑、家家有作坊”的輝煌時期,也經歷過僅剩一兩人堅守、技藝幾近失傳的落寞時光。2008年,大吳泥塑入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。6年過去,肩扛國字號榮譽的大吳泥塑如今又是怎樣一番光景?帶著這樣的疑問和期待,我們走進了大吳村。

專家以為已失傳

走進村子,一路看到的是一派生機勃勃的農村新氣象,寬敞筆直的水泥村道綠樹成蔭,廠房、民居井然有序。走著走著,竟然想起舊時商人在村里挨家挨戶收購“安仔”(潮州人對大吳泥塑的叫法)的情景,只是如今街道兩旁除了雜貨店,并不見泥塑的身影,直到到達此行的目的地——位于大吳村大道41號的吳光讓泥塑工作室。

一位老者正在里面做著手里的泥活兒,厚厚的老花眼鏡耷拉在鼻梁上,鏡片后面那雙稍微凹陷的眼睛炯炯有神地盯著前面已經成型的人物泥坯,手中的泥刀麻利而又精準地修改著細節。從年齡和相貌上判斷,他應該就是我們今天要拜訪的人——大吳泥塑國家級代表性傳承人吳光讓。在我們表明來意后,吳老先生并沒有停下手中的活兒,“邊做邊說,報紙采訪我都這樣。”

今年66歲的吳光讓出身于泥塑世家,14歲初中畢業后就跟著父親吳來樹學做泥塑。當時,人們在娶妻、添丁和傳統節日里都要用到“安仔”,捏泥塑這門手藝也成為“香餑餑”。那時的大吳村共1000多人,其中有400多人以做泥塑為營生。村頭巷尾、屋前厝后、樹下路旁擺滿了千姿百態、形象逼真的各種泥塑制品;每到傍晚,燒制泥塑的小窯爐白煙裊裊,與晚霞交相輝映……這個時期大吳泥塑的生產規模和數量,遠遠超過當時全國最出名的無錫惠山泥人和天津泥人張。

“既然如此,為什么大吳泥塑沒有和無錫惠山泥人、天津泥人張同時入選第一批國家級非遺名錄?”吳光讓停下手中的活兒,略帶惋惜地說:“北京的專家以為大吳泥塑已經失傳了!”原來,在“文革”時期,以傳統戲劇為創作題材的大吳泥塑遭到沖擊,藝人紛紛轉行,導致這門技藝幾乎銷聲匿跡,到2000年左右全村只剩吳光讓和其他一兩戶人家在做。2003年,潮州群眾藝術館館長陳向軍寫了一本書叫《潮州大吳泥塑》,書傳到北京專家手中后,他們都很吃驚,知道原來還有人在做這個東西,大吳泥塑才受到重視。“第一批已經評完了我們才報上去,所以只能入選第二批。”

至今,吳光讓還清晰地記得到北京見專家的情景,讓他特別難忘的是一位專家拉著他的手久久不放,激動地說:“幸好還有你在堅持著,不容易,不容易……”

做“加法”的藝術

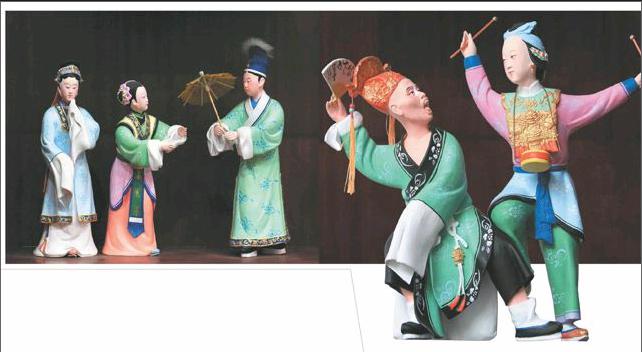

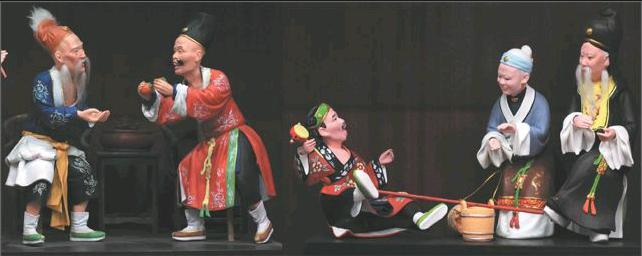

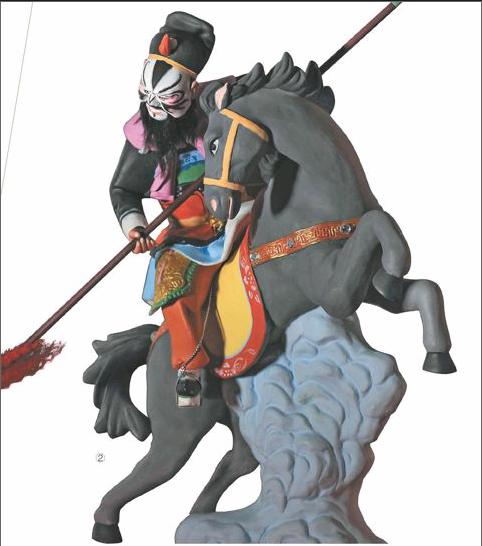

大吳泥塑種類豐富,從題材上劃分有戲劇人物、喜童、泥玩具、人物塑像和神像,不過,如今最常見的是戲劇人物,它以一組人物造型定格一出戲劇中的特定場景,讓人一看泥塑便知整出戲的全貌,并且點出這出戲的主題。制作戲劇人物有一套較為固定的工序,分為采泥、練泥、捏塑、燒坯和彩繪五大環節,雕、塑、捏、貼、刻、劃多種藝術手法并用,塑造的人物形象惟妙惟肖、栩栩如生。然而,與無錫惠山泥人、天津泥人張等全國其他的泥塑相比,大吳泥塑最特別的制作工藝還是多層貼塑,也就是在捏好人物的身段后,再另外把泥搟成薄片,然后按照“先穿內衣后穿外衣”的原則把泥片“穿”在人物身上,并且根據人物的身體姿勢做出褶皺和翻轉,使之和人物完全搭配,“壓泥成片,褶片成衣”指的就是這個過程。“其他地方的泥塑人物的服飾是整體塑成的,即使有使用貼塑技藝,也只是用在衣擺或袖口等地方,而大吳泥塑人物的服裝是整件‘穿上去的,有幾件衣服就要貼幾層泥片。雕刻是把多余的泥一點一點地去掉,是做‘減法的藝術,而貼塑是把泥一層一層地貼上去,是做‘加法的藝術。”

為了向我們更直觀地展示貼塑技藝,吳光讓從身后的琉璃櫥窗里一組名叫《趙五娘尋夫》的泥塑中小心取下“趙五娘”。趙五娘的服飾復雜繁冗,衣領、衫、袖、帶、裙、袍……作品從里到外一共貼了4層。吳光讓介紹,這是他做過的最難的作品,從早到晚整整做了5天,這組作品在“第二屆中國民間工藝美術‘鄉土獎”評選中獲得金獎。

大吳泥塑以當地的“牛犟土”為原料,含水多、質地重,用這樣的泥土做出衣襟飄動的輕靈感,非常困難。為了突出貼塑特色,泥塑藝人還特意選擇潮劇中衣飾繁復的人物為題材,無疑進一步增大了貼塑的難度,難怪即使在大吳泥塑發展最鼎盛的清朝至明國時期,也只有小部分人掌握著這門技藝,如今更是鳳毛鱗角。“要掌握這門技藝,除了長年累月的琢磨外,也有一些竅門。”比如同樣是割泥,“丑角”的衣服和“旦角”的衣服在割法上就不一樣,“丑角”的褲腳要割成弧形,看起來感覺邋遢;“旦角”的褲腳要割平,左右要對齊,要突出斯文的特點。吳光讓回憶,在“文化大革命”時期,當時不允許做傳統題材泥塑,只能做毛主席頭像。為了學習傳統泥塑的貼塑技藝,他只能在晚上點煤油燈偷學,怕被人家看到惹麻煩,只能含著眼淚把作品砸掉。

一個訂單20多萬

近年來,隨著當地政府對大吳泥塑的重視和媒體的宣傳,再加上參加文博會、工藝展、世博會等各種展會,大吳泥塑作為一種地域民俗文化符號被越來越多的人所知曉,其獨特的藝術審美價值和收藏價值吸引了越來越多關注的目光,除了收藏家和海外華僑購買外,中國名人博物館、中國美術館、中國農業美術博物館等先后向吳光讓訂購泥塑作品,作為藏品展示。

前不久,吳光讓接到了一個訂單,廣東省博物館向他訂購一套《潮汕民間習俗》大型泥塑作品。這套作品分13組,共有人物134尊,分別呈現了潮汕人從新生嬰兒到老年人等不同年齡階段所經歷的13種禮俗,如 “開腥”、“滿月”、“出花園”、“結婚”、“做壽誕”等。從草稿設計到泥胚制作,再經歷燒制、上色到最終完工,吳光讓傾注了大量心血,共耗時一年多才做完。

當問到收入時,吳光讓笑了笑,說:“20多萬元。”在我們全都露出驚訝的表情時,他補充一句:“其實這算不上貴,如果按我的作品平均兩個1萬元計算,遠不止這個數。”

與吳光讓同村的吳維清是大吳泥塑的省級傳承人。2000年前后,棄農從事泥塑制作的吳維清和家人蝸居在一座陰暗狹小的老屋里,那時他沒有知名度,作品賣不出去,一家人每天的收入還不足50元,生活極其艱難。為了補貼家用,女兒和兒子高中畢業后都放棄了上大學的機會,選擇外出打工掙錢。在評為省級傳承人之后,吳維清漸漸有了知名度,一套作品可以賣到2000元左右,如今他靠創作泥塑掙的錢蓋起了一座4層高、400多平方米的新樓房,還開設了專門的泥塑工作室。原來在廣州工作的兒子也回到家中,向父親學起了大吳泥塑的傳統技藝。

與吳光讓和吳維清采用家庭作坊制作泥塑的方式不同,村里的另一位泥塑藝人吳德祥走的是另外的路子。早在上世紀80年代末,吳德祥就開辦了泥塑廠,采用倒模技術批量制作大型人物雕像和佛像,一直延續至今,成為村里唯一一家生產泥塑制品的企業。據他說,廠子的利潤每月少則幾千元,多則幾萬元。“有人說我拋棄傳統,我不這么認為,只有不斷創新,顧客需要什么,我們便做什么,能賺錢才能走得更遠。”吳德祥堅定地說。

傳承路上的困惑

千百年來,大吳泥塑一直以家族傳承的方式世代延續,并且遵循“傳男不傳女,傳內不傳外”的規定。這種單線而封閉的傳承方式雖然有利于維護家族技藝、保護家族利益,但是不利于技藝的廣泛流傳。在新的時期,這種規定雖然有所淡化,一些面向市民、學生的宣傳和講座也逐漸開展起來,然而對于核心工藝的傳承仍然囿于家族內部,比如吳光讓家族延續至今的貼塑工藝就只傳給了他的兩個兒子。

相比之下,同為“中國三大泥塑”之一的天津泥人張和無錫惠山泥人在技藝的傳承模式上則顯得更開放。“泥人張”第三代傳人張景祜先后受聘于中央美術學院、中央工藝美術學院等院校任教,并開辦工作室,先后招收了5批全國各地的學員,培養了一大批泥塑人才。無錫惠山泥人泥塑技藝也于2013年9月正式進入無錫商業職業技術學院藝術學院“非遺班”,成為該校的特色專業開始招生。從長遠來看,大吳泥塑正面臨著失傳的危機。

另一方面,雖然采用傳統工藝制作的大吳泥塑市場價格不菲,然而并沒有吸引村里的年輕人從事傳統的泥塑制作,原因是學會大吳泥塑的傳統工藝至少要五六年時間,期間幾乎沒有一點收入,學成后還要經過幾年的磨礪才能讓作品賣個好價錢,遠不如干其他事情掙錢快,所以年輕人都沒有耐心去學。

技藝不愿外傳和年輕人不愿學,目前已經成為大吳泥塑傳承路上的兩只“攔路虎”,如何破解這樣的困局,已成為當地非遺保護部門的當務之急。

事實上,把大吳泥塑打造成民族性、地域性的文化品牌,構成一個全新的泥塑文化產業,不失為一條可以嘗試的新路子。一方面,通過引入現代倒模技術生產大吳泥塑非核心工藝部分,提高產品效益,同時豐富大吳泥塑的產品種類,制作兒童玩具類泥塑、趣味性泥塑和禮品類泥塑;另一方面,通過與潮州旅游文化相結合,舉辦主題節慶來推動潮州大吳泥塑的市場化發展,如甘肅每年都會舉辦香包節,吸引了全國各地的游客。當大吳泥塑形成產業化,并達到經濟效應和社會效益并舉的時候,這門技藝的傳承才會有優越的自身條件和社會條件,也才能廣泛而持久地傳承下去。