外科手術患者的壓瘡評估及干預模式研究*

鄭光惠 肖群莉 楊淑儀 周艷

(成都市第五人民醫院手術室,四川 成都 611130)

壓瘡是衡量護理質量好壞的評價指標之一,外科手術患者術后1~3天發生的壓瘡與手術室護理技術息息相關,研究手術患者發生壓瘡的相關因素及干預模式,進行手術室護理技術改進與創新,可有效減少術后壓瘡發生機率,保證醫療安全。本文對734例手術患者采用綜合手術護理干預,取得滿意效果,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2013年9月~2014年4月在我院住院并行Ⅲ、Ⅳ級外科手術的1523 例患者為研究對象,將2013年9~12月789例患者作為對照組,其中男317例,女472例,年齡39~86歲;2014年1~4月734 例患者作為實驗組,其中男288 例,女446例,年齡38~87 歲。兩組患者性別、年齡、手術情況差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 壓瘡評估標準 采用美國國家壓瘡顧問組(National pressure ulcer advisory panel,NPUAP)推薦的分期標準進行分期。可疑深部組織損傷:由于壓力或剪力造成皮下軟組織損傷引起的局部皮膚顏色改變(如變紫、變紅),但皮膚完整。Ⅰ期:皮膚完整,發紅,與周圍皮膚界限清楚,壓之不退色,常局限于骨凸處;Ⅱ期:部分表皮缺損,皮膚表淺潰瘍,基底紅,無結痂,也可為完整或破潰的血泡;Ⅲ期:全層皮膚缺失,但肌肉、肌腱和骨骼尚未暴露,可有結痂、皮下隧道;Ⅳ期:全層皮膚缺失伴有肌肉、肌腱和骨骼的暴露,常有結痂和皮下隧道。不能分期:全層皮膚缺失,但潰瘍基底部覆有腐痂和(或)痂皮[1]。

1.3 護理方法 對照組采取常規手術護理模式:常規使用軟枕和包布作為減壓用具,以護士關注為主,手術進程中受壓皮膚無特殊處理。實驗組采用綜合手術護理干預模式:對壓瘡高危人群及其風險因素采取有針對性干預措施,以提高壓瘡防控護理質量。具體措施如下:①對手術室護理團隊進行手術體位安全技能培訓,每月進行壓瘡質量控制,關注低年資護士體位擺放能力培養;術前巡回護士根據手術室壓瘡評估表,對高危人群進行壓瘡風險評估,評估項目有年齡、體質指數、受力點皮膚狀況、手術體位、手術時間、術中是否降壓等進行評分,分值達到高風險者,做好溝通和防護。②術中采取提單移動病人,床單、衣服干燥、平整,無皺褶,體位傾斜<20度,以此減少摩擦力和剪切力。③擺放體位時受壓皮膚采用高分子頭圈、腋墊或其它體位墊,以此減緩受力點皮膚壓力。④做好保暖措施:沖洗液加溫,加蓋被,房間溫濕度調節適宜。⑤麻醉醫生、手術醫生、巡回護士共同關注手術患者肢體器官、神經血管、皮膚受壓情況,加墊布和使用顱腦手術貼膜防止消毒液、沖洗液浸濕身體低位皮膚;術中體位是否安全穩固,肢體是否受壓,有無接觸金屬,各種管道、電極線有無受壓。⑥全麻手術病人注意保護眼角膜。⑦術后巡回護士與病房護士詳細溝通皮膚情況,對皮膚壓紅的患者,病房護士重點采取恢復受壓皮膚血液循環,防止發生壓瘡。

1.4 觀察指標 統計兩組患者術后1~3 日壓瘡發生情況,了解術中壓瘡發生的影響因素。

1.5 統計學分析 使用SPSS 16.0軟件對各項資料進行統計分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

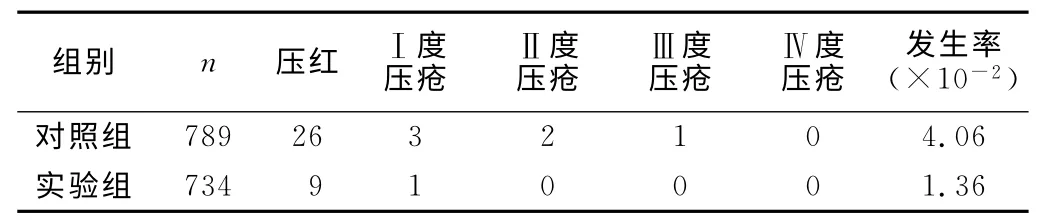

2.1 兩組患者護理干預后壓瘡發生情況比較 實驗組壓瘡發生率顯著少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2 兩組患者壓瘡發生相關因素評估 兩組患者壓瘡發生均與手術體位、皮膚潮濕、手術時間、麻醉方式、護理經驗、醫護關注、患者營養、年齡等因素相關,結果見表2。

表1 實驗組與對照組壓瘡發生情況比較(n)Table 1 The pressure ulcer of experimental group and the control group

表2 兩組外科手術患者壓瘡相關因素評估分析(n)Table 2 The related factors of pressure ulcer

3 討論

手術患者術后發生壓瘡與手術室護理技術息息相關,而了解壓瘡發生的影響因素并進行有針對性地護理干預,對手術室護理技術改進和創新,減少術后壓瘡發生機率,保證醫療安全,具有十分重要的意義。本研究結果顯示,實驗組壓瘡發生率明顯少于對照組(P<0.05),其關鍵是針對壓瘡發生的相關因素采取了綜合性手術護理干預措施,從而提高了壓瘡防控護理質量。

3.1 皮膚潮濕與護理干預 手術常規消毒時消毒液過多,流向身體最低處;術中出血、鹽水沖洗等均易導致皮膚潮濕,容易導致壓瘡的發生,使其壓瘡發生率升高。而濕潤皮膚導致皮膚酸堿度改變,皮膚角質層的屏障功能下降,表皮損傷,細菌增殖。有研究報道,濕潤的皮膚使組織產生壓瘡的可能性比干燥皮膚高出5倍[2]。常規護理措施對消毒液、沖洗液均無特殊處理,易致皮膚潮濕。而綜合護理干預措施是由器械護士控制消毒液到適度,身體低位加墊棉布,浸濕后及時去除;大量鹽水沖洗時手術臺上使用顱腦薄膜接水;術后醫生、護士及時擦干身體受壓部位血跡和沖洗液或分泌液,從而保持皮膚的清潔干燥,這對壓瘡預防具有重要作用。

3.2 手術時間長與護理干預 壓瘡形成的關鍵是壓力的強度和持續時間,隨著醫療技術發展,三級醫院手術難度不斷加大,Ⅲ、Ⅳ級手術增加,大手術時間長也是發生壓瘡的高危因素。手術時間>2.5小時是壓瘡發生的危險指數。如果時間超過4小時,即使患者體質很好,也有組織損傷的風險,而每延長30min,會使壓瘡發生的危險性增加約33%[3]。壓力經皮膚由淺入深擴散呈圓錐形分布,最大壓力在骨突出周圍,肌肉及脂肪組織比皮膚對壓力更敏感。常規護理使用包布和軟枕擺放手術體位,在長時間手術中皮膚壓力減緩有限。而綜合護理干預措施使用的是高分子頭圈、腋枕、俯臥位墊、平墊等,適合不同體位擺放減壓;平臥位、截石位預計手術時間≥3h時,在骶尾部加一塊20cm×30cm 大小、2cm 高的高分子凝膠墊以減輕骶尾部受壓;側臥位和俯臥位時在患者頭部墊高分子凝膠頭圈,耳廓和眼部空出,髖部加一塊20cm×30cm 大小、2cm 高的高分子凝膠墊,高分子凝膠墊具有良好的柔軟性和減震性能,能有效降低皮膚受壓程度,對壓瘡預防是有效的護理干預措施。因此,實驗組壓瘡發生率顯著少于對照組。

3.3 全身麻醉方式因素與護理干預 隨著麻醉技術發展,現在Ⅲ、Ⅳ級手術基本都采用全身麻醉,藥物作用于身體,影響血液循環和身體溫度,導致局部組織缺氧發生[4];全身麻醉導致全身肌肉松弛,神經血管保護性降低,在擺放體位過程中導致剪切力損傷是手術患者發生壓瘡的因素之一。剪切力是施加于患者身體同一部位、不同方向的作用力,作用于深層,引起組織的相對移位,切斷組織小血管供應,導致組織氧張力下降[5]。有實驗證明,剪切力只要持續存在30分鐘以上,即可造成深部組織的不可逆損害。綜合護理干預措施需要手術團隊共同關注保護好手術患者受壓的肢體器官、神經血管和皮膚,側臥位安置時手術醫生在暴露手術部位同時,用高分子凝膠墊保護腋窩神經、血管,擋板用軟布放置于身體受壓處保護皮膚[6];俯臥位時用高分子凝膠墊頭圈保護面部不受壓[7],麻醉醫生安置好麻醉管路、監護儀導線、牙墊等,頭部處于功能位,不過度牽拉,術中關注因手術引起的體位移動,隨時關注受壓部位,保護眼角膜和耳廓、鼻梁;擺放體位時男病人關注陰莖睪丸不受壓,麻醉醫生和骨科手術醫生還要關注測血壓和止血帶捆綁處皮膚,使肢體處于功能位。體位擺放在術前、術中手術團隊共同協作干預,能及時制止引起肢體神經、血管、皮膚的急性損傷,從而減少術后壓瘡的發生。

3.4 低年資巡回護士經驗技術因素與干預 因工作經驗、技術和責任心不足,專科護士手術體位安置時,方法、要點掌握不熟練,選擇不合理體位用物[8];搬動患者過程中,床鋪皺褶不平,拽、扯、拉患者產生較大摩擦力,摩擦力作用于皮膚,易損壞皮膚角質層,增加皮膚敏感性,可使局部皮膚溫度增高,而溫度每升高1攝氏度,能加快組織代謝并增加氧需要量10%。術中手術體位發生移動,低年資護士因經驗不足,對體位安全關注度低,均是病人發生壓瘡的危險因素。在綜合干預中加強低年資護士體位安置技術培訓,并進行手術體位安全責任心教育,讓其掌握各種體位安置技術的操作技能,且護士長與專業組長還要嚴格控制體位安置中的護理質量。巡回護士壓瘡預防技能熟練,就能有效減少術中的不安全因素,進而減少術中護理措施預防不到位而引起的壓瘡發生。

3.5 營養和年齡因素與干預 患者由于疾病導致營養不良,或術中大量失血導致貧血;或65歲以上老年手術患者營養狀況差,皮膚抵抗力低。術中失血造成手術病人術后低蛋白血癥,是壓瘡形成的獨立危險因子,患者組織回流灌注不足,組織缺氧而引發壓瘡。實施綜合護理干預時,加強術中體溫控制,沖洗液加溫,皮膚保暖,凝膠墊術前加強受壓部位保護,手術醫生盡快縮短手術時間,術后與病房護士嚴格交接,加強皮膚護理[9];吸氧保持正常血氧飽和度,加強全身營養,進食困難者胃管灌入混合奶、魚湯、菜湯、果汁等,以增加機體抵抗力。護士、家屬及陪護三方相互監督,維持皮膚清潔干燥,減少分泌物刺激,定時翻身,使壓瘡預防和處理及時規范有效[10]。同時積極進行手術室和病房相結合的護理干預措施,能有效預防術后3日內的壓瘡發生。

4 結論

外科手術患者壓瘡發生與手術體位、皮膚潮濕、手術時間、麻醉方式、護理經驗、醫護關注、患者營養、年齡等因素相關,運用體位擺放護理新技術,手術團隊共同進行壓瘡干預,能有效減少手術患者壓瘡的發生。

[1]歐洲壓瘡顧問委員會,美國國家壓瘡顧問委員會.壓瘡的治療[J].世界造口治療師學會雜志,2007,27(3):5.

[2]付興娟.手術患者發生壓瘡的手術室相關因素分析及護理對策[J].吉林醫學,2014,33(12):2675.

[3]高愛華,劉霞.顱腦手術患者發生急性壓瘡的原因分析及預防進展[J].中華護理雜志,2013,48(10):956-958.

[4]胡美華,孟琳.手術患者發生壓瘡的手術室相關因素分析及護理對策[J].護士進修雜志,2011,26(14):1332-1333.

[5]劉春雨,張慶玲.壓瘡護理研究新進展[J].西部醫學,2012,24(7):1421-1422.

[6]楊翠芳,肖華,王彪,等.顯微神經外科手術患者側斜位并發癥的預防與護理[J].中華護理雜志,2012,47(12):1081-1082.

[7]馬靈馭,沈碧玉,何燕,等.可控性交替式氣囊墊在俯臥位手術患者中的應用[J].中華護理雜志,2013,48(7):638-639.

[8]陳秀英,唐靜.外科手術中皮膚壓瘡的預防與護理[J].中國保健營養,2012,22(10):673.

[9]馬育璇,朱映霞,李文姬,等.肝移植手術中發生皮膚壓瘡的高危影響因素分析及護理對策[J].中華護理雜志,2007,42(11):1045-1046.

[10]歐曉英,劉敏,黃艷,等.臨床壓瘡風險管理存在缺陷與對策[J].西部醫學,2010,22(10):1960-1961.