被忽略的臺中

劉克襄

第二市場

臺灣最典雅的公有市場

早在日據時代,臺灣不少城鎮都規劃了公有型式的市場,藉以整頓傳統市集的臟亂。只是經過多年城鎮風貌的改變,這些市場多半難以維持過往,不少淪為蚊子館,呈現頹敗、殘破的容貌,甚有拆除殆盡。像臺中第二市場依舊活絡存在,仍保持昔時蔬果魚肉買賣,且維持干凈環境的,在臺灣的城鎮已少之又少。

1917年興建的第二市場,位于中區棋盤式的街衢內,乃老城的精華地段。日本人在臺中建立新都市,除了規劃官廳、公署、公園和醫院等公家機關,便一并考慮市場的存在。它以方形格局建造,更以三層樓高的六角樓為中心,以三翼三通,六條巷弄的通道放射而出。加上兩條橫街連結,形成小小迷宮狀。放眼臺灣,還真獨一無二。

當年此區域為新富町,故而最早名為新富市場,主要提供給住在周遭的日本移民者采買生活。戰后此一風氣微妙地延續,成為醫師娘、律師娘等進出之地。乍看仿佛臺中眾多市場里的精品店,蔬果魚肉的表面樣式往往較為好看豐腴,但價格也略高一些。

我習慣從中山路走進去。此段市場旁邊的中山路,周遭以青果行為多。尤其迎面的慶周和陳慶兩家,仿佛水果街的門神,少說都有六十多年歷史。兩攤擺放的都是高檔水果,跟現今水果行大批發式的陳列截然不同。昔時老臺中探看病人,或拜訪重要親友,都會購買此地水果作為高檔禮品。

再往里面,不過二十來公尺,便見中庭,乃一開闊廣場。廣場旁邊有一排置貨物蔬果的小室。站在廣場中央,最顯眼的地標是六角樓。樓高三層,昔時為瞭望臺,監看周遭。里面是間小小環形的展覽室,保留昔時建筑格局,四周墻壁貼示著菜市場的圖文歷史。展覽室甚少開放,若登記才允準參觀。一座仍活絡進行買賣生意的市場,還保有典雅的文史室,放諸臺灣,大概也只剩此地了。

站在展覽室欄桿外頭,可清楚了然三翼三通六條巷弄的伸展情形。市場內的廣場相當開闊,日后或許可辦理一些好樣食材、在地風物之類的講習,或者舉辨具有特色主題的飲食活動。

一個市場嘗遍臺中美食

第二市場如今有兩百多家店鋪。蔬菜攤約莫八九家,散落兩個區塊。賣布匹、手藝和雜貨者亦有二三十家,精致地坐落于中正和三民路交會的區域。六角樓下則有豬肉鋪四五家,還有一老牌日本貨雜貨鋪,以及一間咖啡屋。好吃的北斗肉松,亦在此依傍。賣小吃和食材的攤位最多間,相信游客最愛走逛和認識的,多是這類商鋪。以六角樓為核心,順時鐘漫游,靠近最里面拜關公的武德宮周遭,屬于炒飯、鹵肉飯和“爌肉飯”為主的環境。此一香火鼎盛的老廟前,固定有幾家菜攤和賣水餃的,感情融洽地大嗓門地在那兒集聚。

此區有一食物,最具臺中在地風味,叫麻薏。好幾間店家都掛有招牌,每年七、八月是品嘗的季節。帶著苦澀滋味的麻薏,加上地瓜、小魚干,是我這一輩小時候貧窮的食物。附近還有米苔目、碗粿等小點心,被在地人視為美食,經常朗朗上口。

第二市場最知名的小吃,當屬“爌肉飯”。但習慣稱為鹵肉飯,只是外地人常搞不清楚。這兒的小販都會觀察你的外表,確定是外來者時,都會再告知,“我們的鹵肉飯,有加一塊爌肉喔!”山河很貼心,特別用招牌詳加圖文解釋:鹵肉飯即爌肉飯,肉燥飯即鹵肉飯。

知名者有四家緊緊相鄰,各自時段不同。你何時來都有食用之店,猶若最早之便利商店。晚上五點到清晨五點,最出名的當為李海鹵肉飯。一早去時,換山河營業了,接著皮海李和聰明也熱鬧地升火炊煮。孰好孰佳,真的看個人喜愛。白天去有一好處,此時歇息的李海正在傳喚食材,如何切塊、熬煮歷歷在目,仿佛現場爌肉飯博物館的展示。

中山路上,丁山和茂川家兩家肉丸也是頗具知名度的店面,它們常和復興路的臺中肉圓拿來做比較。喜歡彈牙的大概偏向后者,前者明顯軟綿,接近彰化的風味。

最讓老臺中人津津樂道,甚至浮生驕傲感的,無疑是阪神長崎蛋糕。周遭還有三四家,但外頭常有人龍排出的,當屬此店。吃過第一口,我便聯想起東京福砂屋的長崎蛋糕。福砂屋的長崎蛋糕綿密而香甜,適合搭配好茶解膩。老臺中的甜度較淡。我們習慣單吃,無需跟茶互動。制造者想必也有這樣的敏感吧,因而創造了甜度較低的內涵。

三民路附近是最熱鬧的小吃,中午時,王記菜頭粿加米腸、雞蛋人氣最旺,雖然提供的食材都已大量機械化出產,向隅者不減。中午時分,老是排出一條長長人龍。對面的老賴紅茶素負盛名,小小不到一坪攤位,同樣食客暢旺。有此二家,再加上什么碗粿、蔥油餅的,常把此地入口塞得水泄不通。

巷弄內還有家歷史悠久的意面,始終維持祖傳的肉燥口味。每碗干意面的火候拿捏精準,口感足以和著名的南投意面抗衡。或者兩相結合,展現中部意面的特色。另一街巷則有阿婆的麻醬面攤,彼此都擁有可觀的忠實客戶。光是一趟不夠,不同時日來食用,才能逐一了解。至于,面向三民路上的顏記肉包和扁食,初訪的游客多稱道,那也是一甲子知名的老店了。

還有幾間日式料理隱身其間,猶若最核心的寶藏。譬如楊媽媽立食,只在午晚餐營業,白天是知名的丸一鮮魚行。此店接近六條通中心點,商鋪狹窄,能擺桌椅的地方不多。若無即早定位,恐怕都要排隊。有些人也不那么在乎,站著享用亦甘愿,故而搏得“立食”的美名。

此外,市場后面的糖果街,還有一幸福潤餅行委身其間。其手作潤餅,現抹現烘,餅皮薄而彈性十足,加上新鮮食材,實乃此間最地道的美食。只是位于市場最西角,較未為人注意,特藉此一角披露。

第一市場消失,第三市場沒落,第五市場才過半百。相較于此,臺中老城區,端賴第二市場撐起庶民生活歷史的半邊天,一條市場走透透,臺中人的飲食生活便可端看一斑。

綠園道

臺中最寬闊的綠帶

由第二市場前往綠園道,搭乘BRT約三站即可抵達。

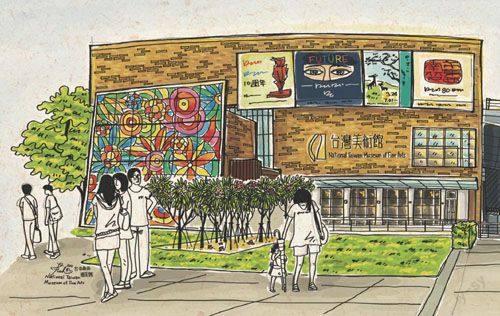

綠園道像條開闊明朗的大河,從自然科學博物館起,在公益路前有一微幅的美麗轉彎。緊接著,繼續往南,延伸到美術館和柳川一帶,長達兩公里。不同層次的綠意,蔚然錯落其間。這條綠色廊道既是公園,也是條散步、漫游的大道。大都會中心寸土必爭,難得有此休閑的綠色環境,阻隔水泥大樓的連綿。我仿佛看到一座城市,露出了一抹微笑。

綠園道原本系土庫溪中游廢河道,填土加蓋而成。如今一路還規劃了草原、林園、噴水池,以及各種藝文表演空間。每個節點都有不同風貌,林木之下,各以枕木步道和磚塊步道連接。

平常時日若在此徜徉,草木扶映,一個人走路或發呆,頗能體驗空曠稀疏之感。假日時,休閑的市民增多,多半為家庭出游的場景,熱鬧極了,更能具體感受臺中人生活的從容,或者隱隱察覺這個城市,可能是現有西海岸,較適合長久定居的所在。

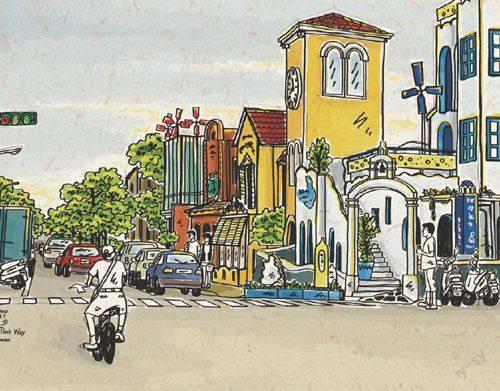

綠園道出現后,許多精致的美食餐廳和小店也應運而生,形成了住家和餐飲業共榮的商圈。新店面的出現亦如雨后春筍,密度之高獨占市區鰲頭。就算再熟稔臺中的人,恐怕也難以細數所有店家的特色。喜愛散步如我,轉個彎,常一個不小心便驚奇地發現,又有一家別致的小店出現了。

綠園道沿線既有各類藝文空間、農夫市集或游園會,加上各種獨特風味餐廳坐落于巷弄角落,如是濃淡密疏的商圈,隱隱衍生出新的都會人文風情。此一從容氣韻,時而緊湊、時而靜謐,如同書法里的行草。未多時,綠園道也有一新稱呼。有人巧妙地衍生出“草悟道”一詞,擴充了綠園道的意義。

多數游客最愛走逛的想必是勤美誠品一帶。此地鋪設大量枕木,并規劃了較開闊的行人空間,無疑是大道的精華。勤美美術館剛好緊鄰旁邊,不斷定期推出地景裝置藝術,更豐富了此地的人文氣息。

假日時,接近公益路口的步道廣場,又是一番溫暖的風景。許多愛護貓狗寵物的市民,常攜犬帶貓,集聚此交流,兼及各種相關物品的義賣、捐款和照護,形成有趣的貓狗市集。同樣地,不少街頭藝人選擇在此路段表演,試驗新的技藝,嘗試搏得路人的青睞。缺少寫作靈感時,我喜歡到這里晃蕩,順便踅進附近的莫莉或誠品看書。

勤美誠品前的大草地廣場,更是市民帶寵物蹓跶、徜徉,接觸他人的所在。各種品種的名狗,比它們的主人打扮得還花枝招展。一些音樂表演會,也會擇期在此草地演出,形成熱鬧的集會空間。晚近臺中市爵士音樂節受到頗多好評,未來恐怕會有更多類似的活動。

范特喜

文創聚落

休閑時光

公園另一隅則有日漸出名的范特喜文創聚落,那是綠園道發展蓬勃下,綻放出來的文創商圈,美麗地呼應了綠園道的生活內涵。最近他們以自來水廠舊宿舍規劃的綠光計劃,一如預期吸引許多年輕人前往觀賞。

范特喜的老屋改造不同于其他地方,注重于一棟房舍的更新。他們最期待一個聚落的集體變造,同時思索如何注入文化特質。若有十家,其中一家就得有非商業經營思考的信念,創造更多外人認同喜愛的空間。通常犧牲的,不會是冰品、飲食、美發沙龍或手工文創之類的餐廳。這一店面,往往是最缺乏消費購買力的地點,譬如書店。

綠光計劃附近的“新手書店”,就是最鮮明的例子。新手書店的犧牲不只是作為一間較為靜態空間,還包括了整體的設計上,提撥了二分之一的環境,作為市民和游客來去休閑的地方,書店本身透明性的開放,更讓它成為一間公共藝品店的存在。

大概也很少書店這么率性,不把書店當成賣書的地方,而是販賣文化質感的所在。書店的書不多,但都有主題。熱愛書籍的老板不把賣書當成重點,而是享受跟書對話。那是間不斷變化的書局,把書的風景從書本里拉到現場。一間書店不斷地想把每月主題書擺出合適的空間,跟更多人分享。

在這樣形成商圈的聚落里,其他店面也分工,一起協力幫忙書店,讓其如教堂般神圣化的存在。但此一構想,也有意想不到的翻轉。他們詫異發覺,后來附近知名度最高,甚至吸引游客造訪的,竟是這間類似在地信息平臺的書店。

綠園道上,還有兩間廟寺頗值得一記。其中之一為土地公廟,還有一萬應公祠,分別距離不遠,都是在Hotel One廣場前兩端,因為座落位置好,香火鼎盛,都形成罕見大廟。托了綠園道之福,在它們這一類的廟祠,恐怕也都是五星級的。

綠園道種植的樹木,沒有什么老樹,都是些公園常見樹種,諸如茄冬、白雞油、臺灣欒樹等,或阿伯勒、小葉欖仁等外來樹參差其間。其本上,大道之行以明亮開闊為地景基礎,唯有兩端自然科博館和美術館林木較為蔥郁。

惟美中不足,綠園道完整性還不夠,公正路、向上北路等好幾條橫街帶來動線的切割,讓它缺乏連貫性。或許,未來可以設計綠色空中走道橫跨其上,或形成小山丘。讓跑步、健行者有一安全連貫的舒適空間,綠園道亦更名副其實。

綠園道不只是一個城市的新肺,或者生活空間形態,未來它也是老城和新城交會的平臺,讓不同時代遷移到臺中的市民,找到一對話平臺。綠園道在實質地景和精神上,對臺中人來說,都像一枚綠色瑪瑙,鑲嵌在精致的銀器上。等待市民去悉心擦亮,并且盡情地利用。