中國企業家眼中的世界機會

山旭+姚瑋潔+徐穎+黃柯杰+葛江濤

根據商務部的最新數據,2014年前11個月,中國境內投資者共對全球153個國家和地區的5402家境外企業進行了直接投資,累計實現投資898億美元,同比增長11.9%。

就當前海外投資的前景和挑戰,來自基礎設施、能源、制造業、農業、IT、物流等行業和領域的大型企業負責人,接受了《瞭望東方周刊》的面訪或問卷調查。

無論國有或民營屬性,這些企業均已在海外擁有投資實踐,他們的投資地點涵蓋六大洲,且大多在2014年的中國海外投資領域占有重要角色或參與重要項目。

作為行業領導者,上述企業的投資對于所在行業無疑具有指導作用。

幾乎所有企業家對于其企業2014年的海外表現表示“滿意”,對海外投資的未來充滿信心,相當多的企業家認為,進軍海外還是擴展業務領域的良好契機。

與外國官員、使節的調研結果類似,能源、基礎設施和制造業是中國企業家們最認可的海外投資機會。

有些出人意料的是,大多數企業家認為,“人才”是其海外發展面臨的最大挑戰。

總體而言,審批、財稅、金融是中國海外投資大佬們希望改善的主要問題。

國家趨勢之下的新項目

大多數企業家對于2014年自己企業的海外表現表示滿意。

從問卷統計看,受訪企業家中超過八成為自己企業的海外表現打了“4分”、“5分”。在這個5分制的選項中,沒有人選擇“2分”、“1分”。

從訪談部分看,絕大多數企業,特別是民營企業,自上世紀90年代末期開始進入國際市場,在過去數年艱苦積累。2008年全球經濟衰退,大多數企業的對外投資進入新階段。

正是在此背景下,大多數受訪者于2014年進行了海外業務拓展:新項目啟動或達成合同,且金額巨大。

一位企業家在接受本刊采訪時談到,當前國內各行業、領域的競爭都非常激烈,一旦出現新的增長空間,立刻就會有大量資本涌入。相比之下,以第三世界國家為主的外部世界機會很多,有很大的吸引力。

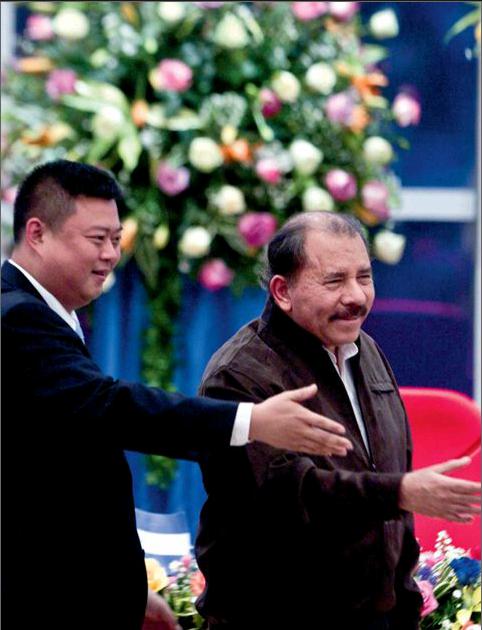

另一位在多個大洲有投資的企業家表示,5年前,不同發展階段的國家都對中國企業持有懷疑態度,“如今他們非常歡迎中國人。”

絕大多數企業感受到,國家推動的“一帶一路”等戰略,在國內外都能有效改善對外投資環境。這也是他們決心大舉進軍海外的背景之一。

也許是受到2014年表現的鼓勵,大約五分之四的受訪者認為,未來兩年內本企業的海外業務增長可能在20%至100%之間。

如果進一步細分的話,20%至50%、50%至100%各占一半。

對于這個選項,國有企業和單體項目投資較大的基礎設施等行業、領域,給出的預估較為保守。

人才最重要

通過問卷調查和采訪,在已有海外投資經驗的中國企業家心目中,東南亞、非洲、南美位列“最適合中國投資的大洲”前三位,西歐列第四。

對此,一位基礎設施、能源行業大型國有企業的負責人向本刊解釋說:“隨著‘一帶一路戰略的實施,東南亞國家作為‘一帶一路的主要核心區域,投資機會將增加、投資便利化和投資保證將加強。”

能源、基礎設施、制造業,也是他們認為海外投資機會最大的三個行業。

三分之二的受訪者認為,進軍海外也是擴展業務領域的契機。

“人才”是企業家們認為當前“走出去”的最大挑戰,技術、資金、市場壁壘等也有很多人談及,還有企業自身的管理問題。

一位企業家說:“現在留學的人越來越多,能逐步解決問題,但小語種面臨的困難更大。總體上講,專業人才外語不好,外語人才不懂專業。”

與之相比,有海外經驗的中高層管理人員更受歡迎。一位國有大型企業的負責人坦陳,中層干部流失已是他們這類企業面臨的一大問題,“跳槽、回國的都有,受制于國企薪酬結構,增長的空間很小。沒有人,有貸款也用不好,有技術也不會用。”

與國企相比,民營企業家們更注重技術、資金等問題。雖然絕大多數企業家認為可以從國內獲得融資支持,但是,“過去民營企業融資渠道多,而現在國企也很靈活,搶占了不少份額。現在這種經濟環境下,銀行對民企的貸款要求特別高。”一位民營企業家認為,在支持海外投資的金融體系設計上,應該適當向民營企業傾斜。

從改善融資環境的角度,提及最多的則是加快審批流程、降低融資成本。

由于大多已經過多年建設,形成了一定規模的海外網絡,企業們家并不認為缺乏信息和對接平臺。當然,接受采訪和問卷調查的企業均為大型企業。

無論國有企業和民營企業都認為,政府方面主要應該解決審批問題。

雖然2014年修訂了新的《海外投資管理辦法》,98%的項目已不再需要審批。但在談及這一問題時,企業家們第一是希望能夠得到快速落實,第二是在很多人心目中“審批”還涉及金融、外匯、衛生、外事等諸多方面。

2014年底,李克強總理主持召開國務院常務會議,簡化境外投資外匯審批手續。

目前中國對外投資存量已達6600億美元,只占全球的2.5%,相當于美國的10%左右,海外凈資產相當于日本的一半。

顯然,中國的對外投資仍然處于初級階段,還有更大能量要釋放,也需要更多力量去推動。