面向山地地區的區域地質三維模型構建

李 劼 明 鏡 王俊勇 邱月 詹 勇

1 重慶市勘測院,重慶市江北區電測村231號,400020

利用三維地質建模與可視化技術還原地質信息和地質現象,加強城市地質信息管理與服務,減少城市地質災害影響,是國內外城市發展的迫切需求[1]。但是,山地地區地勢起伏大、地質構造復雜,至今未形成適合的區域地質三維模型構建方法和成果[2-3]。本文結合山地地區地質構造特點,研發適合山地地區的區域地質三維模型構建集成方法。

1 研究思路

1.1 總體思路

研究的總體思路是:首先研究國內外三維地質建模方法和重慶區域地質特點,設計山地地區區域地質建模中構建剖面框架、繪制剖面和模型構建3大步驟;確定每個步驟的工作方法,包括資料收集、剖面布設、二維剖面繪制、三維剖面轉化、網格劃分、單個網格內模型構建、全區模型合并集成;同時完成具體實施,包括結合地質資料人工布設剖面,對地形數據和地質數據進行預處理、形成剖面框架、CAD 剖面繪制、剖面數據轉換、網格內模型構建、全區模型合并集成。

1.2 山地地區區域地質三維模型構建方法

山地地區區域地質三維模型構建中的關鍵技術包括:

1)構建剖面網格。針對基礎地形、地質等數據,進行地性線、地質分界線的求交,得到剖面網格框架。然后,根據網格地質體的性質、網格間關聯點和面的特點來確定剖面網格的拓撲關系[4]。

2)確定拓撲關系。剖面網格拓撲關系包含各個網格之間的拓撲關系;而對于單個網格,則包含其中各個地質體、地質界面之間的拓撲關系。合理地定義這些拓撲關系,對于模型的構建、集成和應用十分關鍵[5-7]。

3)定義虛擬鉆孔。為保證交叉剖面的一致性,在繪制剖面時引入虛擬鉆孔。通過虛擬鉆孔指導地層分界點高程和上下地質界面屬性,保證剖面網格間正確的拓撲關系,確保剖面繪制準確。

4)地質層面構建。結合地質層面構建特點,研究多種地層面三角剖分方法,并根據剖面網格內地層面框架線和地層面間相鄰關系,選用不同的方法構建地質層面。除了使用傳統的無內插點三角剖分、基于DSI算法的三角剖分外,還使用作者研發的基于Morphing算法[8-10]的三角剖分地層面構建方法。

5)地質數據可視化集成。根據地質三維模型數據和自主研發的集景三維數字城市基礎平臺的特點,解決針對地質數據的可視化集成方法。

1.3 技術流程

1.3.1 構建區域地質剖面框架

構建區域地質剖面框架包括基礎資料收集、在二維地質調查平面圖上布設剖面、剖面線與地形地質數據預處理、形成區域地質二維剖面圖。

基礎數據收集是針對實驗區域收集其基礎遙感影像資料、基礎地形DEM 資料、區域地質調查圖、區域地質調查剖面、區域地質調查報告等。之后,針對該區域的地質構造特點,在垂直和平行地質構造軸向方向布設剖面線,形成該區域的剖面網格。對于已經布設好的剖面,結合該區域的地形DEM 數據、區域地質分界線數據進行剖面線數據預處理,給剖面線賦予地形高程值,標定地質分界線坐標和相鄰區域的地質屬性,形成能夠在CAD 進行繪制的二維剖面框架圖。同時,根據二維剖面網格間的公共點、公共面以及最終的模型構建順序,確定剖面網格的拓撲關系。

很多老人存在口腔構造和功能上的問題,如缺齒、裝有義齒、口腔干燥或有面癱、假性球麻痹、吞咽及構音障礙,或者同時有肺臟以及胸廓功能差、語音低微等病狀,交流時要充分考慮到這些。

1.3.2 繪制區域地質剖面

繪制區域地質剖面包括導入虛擬鉆孔、剖面繪制、剖面地層年代屬性檢查修改、三維地質剖面成果輸出。

通過以上流程,得到能夠在CAD 中繪制的二維剖面框架圖。為得到該區域的三維剖面網格,需專業地質人員在剖面框架的基礎上結合區域地質調查資料中的地層產狀進行剖面繪制。導入虛擬鉆孔并結合地層產狀,就可以繪制相應的剖面圖(圖1)。

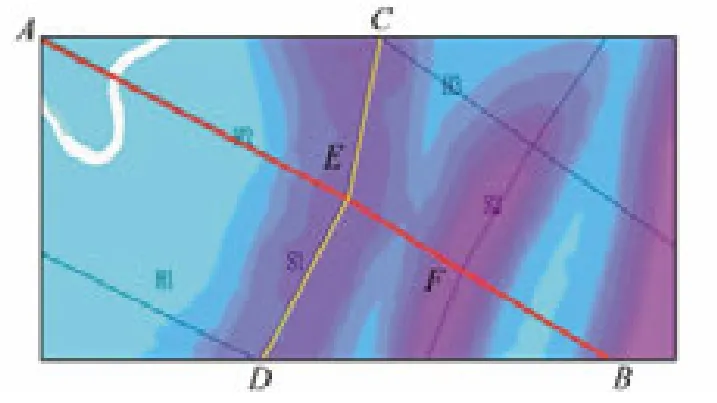

圖1 剖面網格中AEFB 剖面與CED 剖面的相交位置關系Fig.1 The intersection relationship of the AEFB section and CEDsection in the grid

如圖1,AEFB剖面和CED剖面有共同的交點E。通過剖面位置和地質調查底圖的關系可以發現,AEFB剖面為與該區域構造地質產狀相垂直的剖面,CED剖面為與該區域構造地質產狀相平行的剖面。首先繪制有較多地層產狀參考信息的AEFB剖面,再繪制地層產狀參考信息較少的CED剖面。

如圖2,在繪制第一條剖面AEFB時,結合獲取的剖面框架,同時結合該區域地質調查資料中此段剖面線上的地層產狀信息,人工繪制不同的地層界面線。

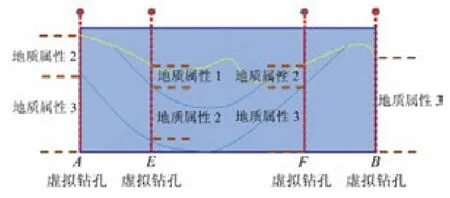

如圖3,在AEFB剖面中繪制的不同地層界面線同A、E、F、B4個剖面拐點相交。將A、E、F、B4個拐點定義為虛擬鉆孔點,記錄其沿線與地層界面相交點的位置、高程及交點上下界面的屬性信息,并保存為虛擬鉆孔數據。

如圖4,繪制CED剖面。由于CED剖面所含地層產狀信息較少,需導入CED同AEFB交點E點的虛擬鉆孔數據,通過E點的高程、上下屬性來繪制CED剖面的地層界面線。

圖2 繪制AEFB 剖面Fig.2 Drawing AEFBsection

圖3 虛擬鉆孔示意Fig.3 The virtual drill

通過區域地質調查資料和虛擬鉆孔完成所有二維剖面繪制后,對繪制好的剖面面域進行地層年代屬性檢查,修改錯誤的地層屬性。之后,對繪制的二維剖面數據進行二維到三維的坐標轉換處理。

1.3.3 構建區域地質三維模型

構建區域地質三維模型包括:構建區域三維剖面網格、單個網格地質模型構建、全區網格地質模型拼合、全區區域地質模型成果輸出。

通過上文方法得到該區域全部三維剖面圖,導入“集景三維地質建模軟件”,形成區域三維剖面網格。針對每個剖面網格,根據具體的地層面狀況,通過選擇無內插點三角剖分、DSI三角剖分或Morphing三角剖分來構建相應的地層面,最終形成閉合的地質體。

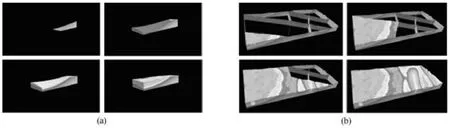

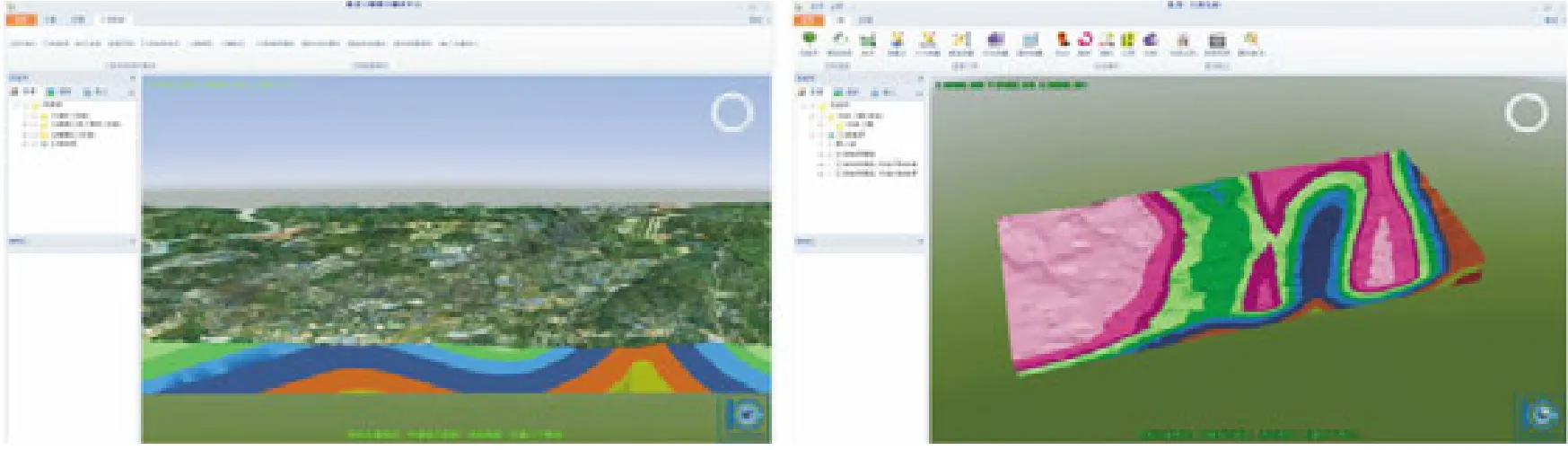

單個網格內,利用地質體之間的地質層面拓撲關系,對單個地質體進行疊加,形成該網格的地質構造模型。圖5(a)顯示了單個網格內地質模型的疊加構建過程。通過其所屬網格、位置屬性和兩個地質體之間的公共地層界面,形成地質體之間的拓撲關系。利用該拓撲關系,即可對地質體進行疊加,形成單個網格內完整的地質體。利用剖面網格間的拓撲關系,對整個網格地質模型進行拼合,形成全區的三維地質模型,如圖5(b)所示。

圖5 單格網和全區格網地質體疊加Fig.5 Superposition of geologic body in one grid and the regional geology grid

1.3.4 區域地質模型成果集成

區域地質三維模型成果的集成包括全區區域地質三維模型成果數據轉換、創建成果數據集成索引文件、區域地質三維模型成果集成模擬顯示。完成以上步驟,形成整個區域的區域地質三維模型,并保存格式為.ts。在已有的三維數字城市平臺上,首先對形成區域地質三維模型的ts成果數據進行格式轉換,轉換成能夠被平臺集成的.obj格式的通用三維模型。利用GeoML 索引生成工具,通過導入所有三維模型obj文件的文件名和對應的地層屬性文件,生成用于集成區域地質三維模型的GeoML索引文件。最終通過索引文件將區域地質三維模型成果集成到三維數字城市平臺中,并進行相關地質分析。

2 應 用

結合重慶市兩江四山的地理特點,以及縉云山、中梁山、銅鑼山、明月山的格擋式褶皺構造特征,選取地處中梁山和銅鑼山之間的重慶市北部新區悅來場、人和場、沙坪場和石柱場之間10km×20km 作為實驗區。

該區域地層地質時代分布主要為中生代,除中下三疊統為海相地層外,其余均為陸相沉積。海相地層巖性巖相較為穩定,陸相地層巖性巖相變化大。三疊系及下侏羅統是重要的含礦層位,具有工業價值的礦產有煤、鐵、水泥用石灰巖、耐火粘土、冶金用白云巖等。另外,嘉陵江組有豐富的地下熱水,須家河組含偏硅酸飲用天然礦泉水,沙溪廟組局部富集紅層承壓水,從新到老依次為侏羅紀中統上沙溪廟組(三段、二段、一段)、中統下沙溪廟組、中統新田溝組、中下統自流井組、下統珍珠沖組、三疊系上統須家河組(上段、下段)、中統雷口坡組。

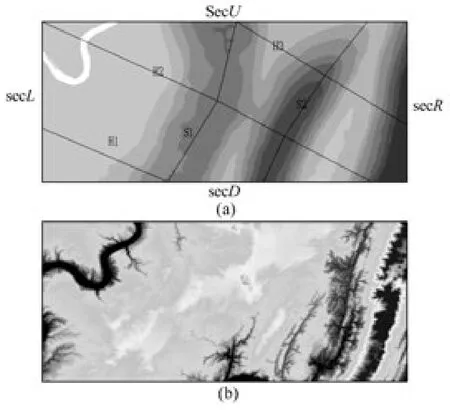

在實驗區布設如圖6(a)所示的剖面網格,并同圖6(b)所示的DEM 數據進行交點計算,提取對應的地性線。

圖6 網格剖面圖和DEMFig.6 The section grid figure and DEM

對實驗區區域地質調查圖進行數字化,用線框表示不同地質屬性區域的邊界。為提取剖面線同地質屬性區域的邊界交點,在最終形成的剖面框架添加地質屬性分界標示。對數字化后地質屬性線框數據按地層年代進行編碼,如表1。

表1 地質編碼表Tab.1 Geological coding table

利用地表標示的不同地質屬性的地質區域線,對區域DEM 進行切割,形成用于構建頂層地質模型的DEM 面;再通過層層構建地質體面,疊加拼合形成實驗區區域地質三維模型;最終通過成果數據轉換等,在“集景三維數字城市平臺”中對區域地質三維模型成果進行集成應用,如圖7、8。

圖7 模型成果Fig.7 Model

圖8 集景三維數字城市平臺集成效果Fig.8 Integration effect in the Geoking Explorer

3 結 語

1)通過對三維地質建模的研究,結合重慶市區域地質特點和工程地質三維建模經驗,理清了針對山地地區區域地質進行三維建模的思路。

2)根據重慶市區域地質建模思路,利用AutoCAD 軟件工具進行工具開發,形成針對實際數據的區域地質三維建模流程。

3)選定重慶市北部新區200km2實驗區,利用區域地質三維建模方法,建立該地區的區域地質模型。將3D GIS與地質信息化相結合,實現在虛擬現實環境下輔助地質勘察,提高行業決策能力和效率。

[1]李琦,吳少巖.數字地球:人類認識地球的第三次飛躍[M].北京:北京大學出版社,1999(Li Qi,Wu Shaoyan.The Digital Earth :Human Understanding of the Earth’s Third Leap[M].Beijing:Peking University Press,1999)

[2]朱良峰.基于GIS的三維地質建模及可視化系統關鍵技術研究[J].巖土力學與工程學報,2005,24(19):203(Zhu Liangfeng.Study on Key Techniques of 3DGeological Modeling and Visualization System Based on GIS[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(19):203)

[3]Wu Q,Xu H,Zou X.An Effective Method for 3DGeological Modeling with Multi-Source Data Integration[J].Computers &Geosciences,2005,31(1):35-43

[4]馬照亭,潘懋,胡金星,等.一種基于TIN 的地形剖面線生成算法[J].地理與地理信息科學,2003,44(6):28-30(Ma Zhaoting,Pan Mao,Hu Jinxing,et al.An Algorithm for Gennerating Terrain Section Line Based on TIN[J].Geography and Geo-Information Science,2003,44(6):28-30)

[5]Tipper J C.The Study of Geological Objects in Three Dimensions by the Computerized Reconstruction of Serial Sections[J].The Journal of Geology,1976,84(4):476-484

[6]屈紅剛,潘懋,王勇,等.基于含拓撲剖面的三維地質建模[J].北京大學學報:自然科學版,2006,42(6):717-723(Qu Honggang,Pan Mao,Wang Yong,et al.Three-Dimensional Geological Modeling from Topological Cross-Sections[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2006,42(6):717-723)

[7]明鏡,潘懋,屈紅剛,等.基于網狀含拓撲剖面的三維地質多體建模[J].巖土工程學報,2008,30(9):1 376-1 382(Ming Jing,Pan Mao,Qu Honggang,et al.Three-Dimensional Geological Multi-Bbody Modeling from Netlike Cross-Ssections with Topology[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2008,30(9):1 376-1 382)

[8]明鏡,顏玫.基于Morphing的三維地質界面生成[J].地理與地理信息科學,2014,30(1):37-40(Ming Jing,Yan Mei.Three-Dimensional Geological Surface Creation Based on Morphing[J].Geography and Geo-Information Science,2014,30(1):37-40)

[9]鄧敏,彭東亮,徐震,等.一種基于彎曲結構的線狀要素Morphing方法[J].中南大學學報:自然科學版,2012,43(7):2 674-2 682(Deng Min,Peng Dongliang,Xu Zhen,et al.A Morphing Method Based on Bend Structures for Linear Features[J].Journal of Central South University:Science and Technology,2012,43(7):2 674-2 682)

[10]Gotsman C,Surazhsky V.Guaranteed Intersection-Free Polygon Morphing[J].Computers &Graphics,2001,25(1):67-75